立教を超える立教を目指して/立教大学

まれにみる経営学部

2006年、立教大学に経営学部が設立された。大学設置基準の大綱化以来、新設学部はオンリーワンを競った名称を付され、今や日本の大学の学部名称は約580種にも及ぶという。そのなかで経営学部とはきわめてオーソドックスな名称であり、特段注目を浴びるものではない。社会学部産業関係学科と経済学部経営学科を母体とする新設経営学部の定員は、経営学科210名、国際経営学科140 名。規模の点でも特に大規模というわけでもない。

いたって普通にみえる新設学部であるが、その設立理念は普通ではない。ビジネスの世界におけるリーダーの育成、英語で仕事ができる人材の育成を掲げ、アジアNo.1の経営学部を目指している。国際競争のなかで伍していける人材、いわゆるグローバル人材の育成がこれからの日本社会には不可欠という思いが、こうした理念を掲げる理由である。

もちろん理念はいかようにも掲げることができる。がどれだけ壮大であっても、それをもってして「普通でない」という判断は早急である。その理念をどのようなカリキュラムに落とし込み、それを日常の教育活動でどのように実践していくか、その結果として卒業生がどのように活躍していくかといった、一連のプロセス(それは時間のかかるプロセスであり、それこそ早急に結論を得ることができないものだが)を経て初めて、普通でないことがわかるものである。その点でいえば、卒業生を2 回送り出しただけで云々することはできないかもしれない。しかし、それでも普通でないと言いたい。「まれにみる経営学部」とは立教大学経営学部が用いているコピーであるが、今のところ単なるコピーにとどまらない現実であるようだ。

BLPとBBL

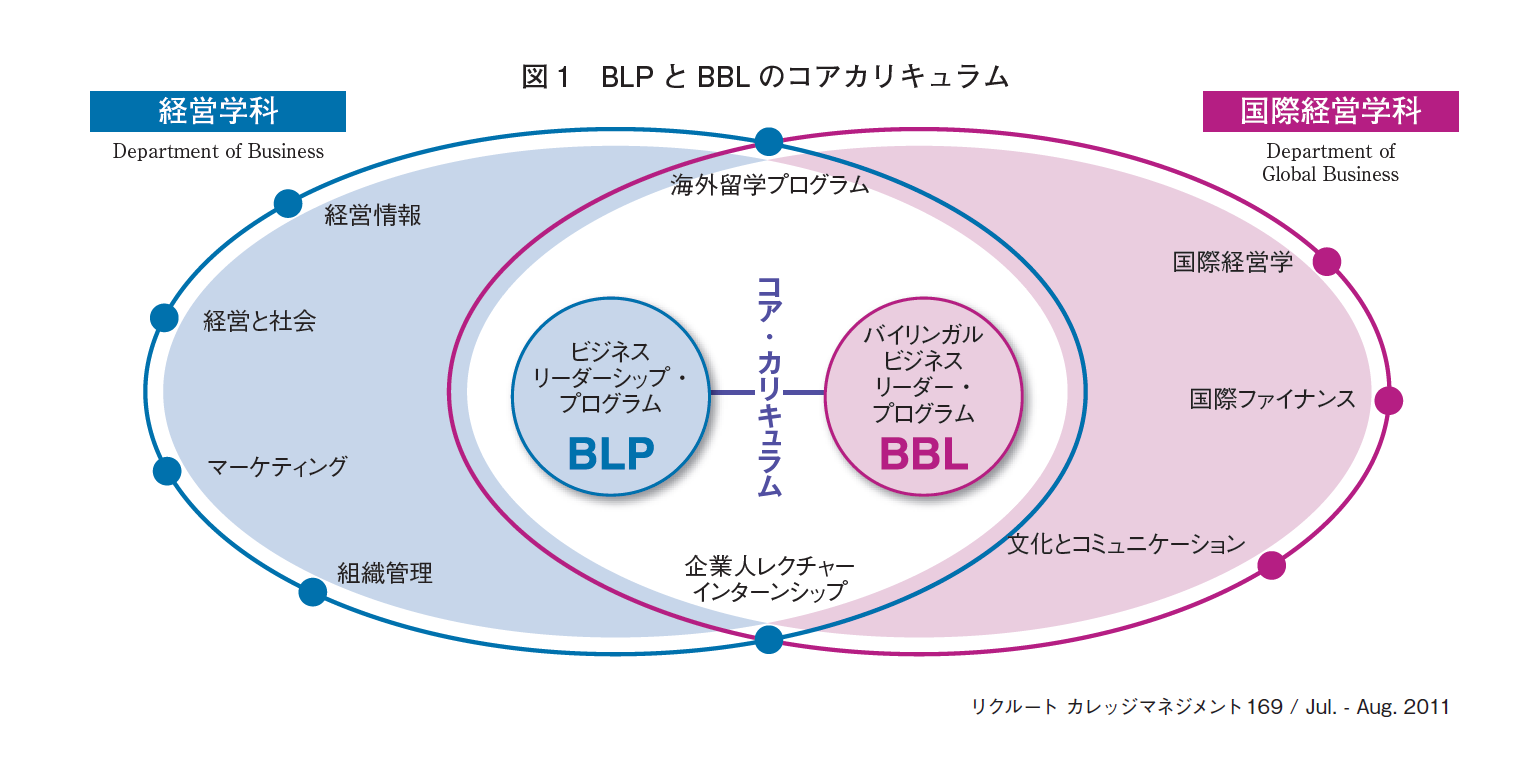

理念を実現する第一歩は、カリキュラムであり、特色は、経営学科、国際経営学科それぞれのコアをなすBLPとBBLにある。BLPとはBusiness Leadership Program、BBLとはBilingual Business Leader Programの略称であり、経営学部のカリキュラムの核となっている。経営学科ではBLPをコアとし、国際経営学科ではBBLをコアとしているが、図1に示されているように、学生は所属学科の垣根を越えて履修することができる。学科という区分はあるものの、極力、学部全体で共同歩調をとろうとするのが、発足当初からの方針であるという。

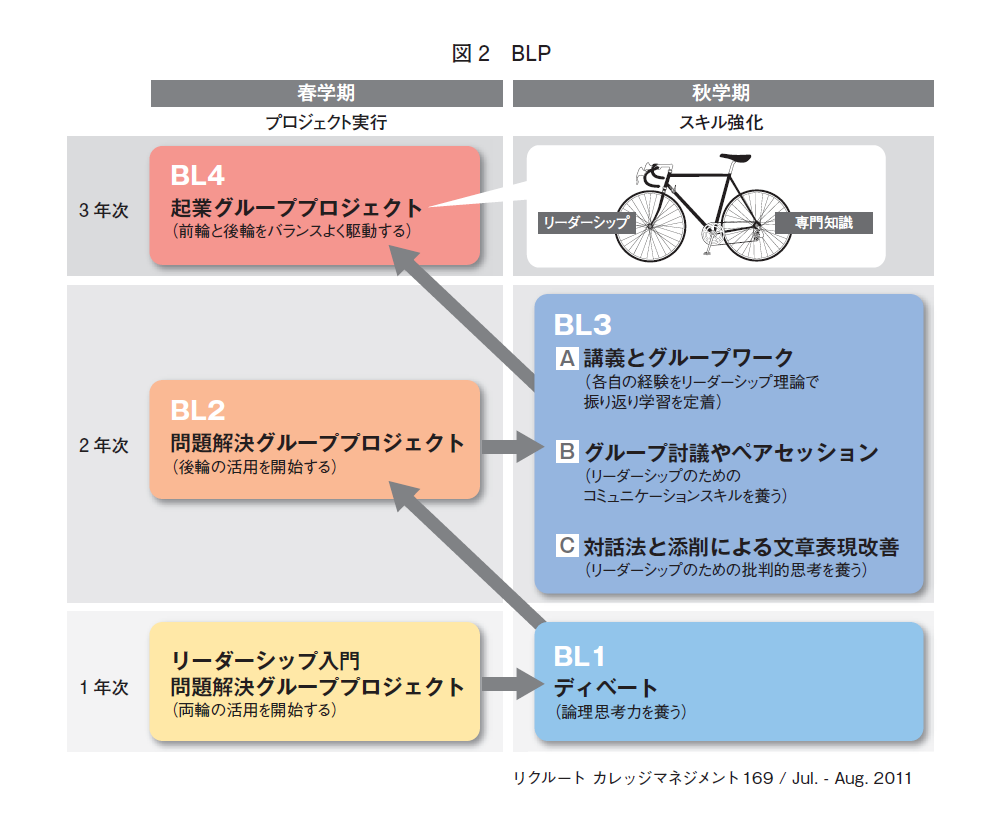

まず、BLPから説明しよう。これは図2にみるように、1年次の前期のリーダーシップ入門にはじまり、3年次の前期のBL4まで毎学期の必修が求められる。少人数のプロジェクトとスキル強化を交互に繰り返してレベルをあげようとしているところに特徴がある。いわば実践とその力を背後から支えるスキルアップとの交互作用を重ねて、リーダーシップの涵養を図ろうとしていると言ってよいだろう。

このBLPの最大の特徴は、問題解決学習であるプロジェクトが大学教育に閉じていないことにある。ビジネスの世界で通用する能力を身につけようとするならば、ビジネスの世界の課題を解くのが一番である、ということで、企業から課題を与えてもらい、チームで取り組んでその解決策を模索するのである。チームごとの提案はプレゼンテーションのコンテストを行い、優勝チーム、準優勝チームは、実際に企業を訪問してプレゼンテーションを行いビジネス界での評価を受けてきた。これまで、ローソン、日産自動車、松竹芸能、日本経済新聞社、アップルジャパン、モスフードサービスなど多様な業種がスポンサーとなっている。ちなみにどのような課題が出されているのかみると、日本経済新聞社はBL1のプロジェクトに対し、「日経新聞は紙媒体を廃止して完全電子化すべきかどうか調査してください」、日産自動車はBL2のプロジェクトに対して「電気自動車を若者に普及させるにはどうしたらいいか提案してください」、アップルジャパンはBL4のプロジェクトに対して「アップルに次の戦略を提案してください」といった課題が並んでいる。

これらの課題に応えるためには、いずれもデータの裏づけをもったうえでの説得的な提案が必要だ。それを1年から3年まで3回繰り返すプロジェクトは、さらにディベート、ディスカッション、文章表現など各種のコミュニケーション・スキルの獲得を通じて、課題のより的確な解決ができるようになるという。

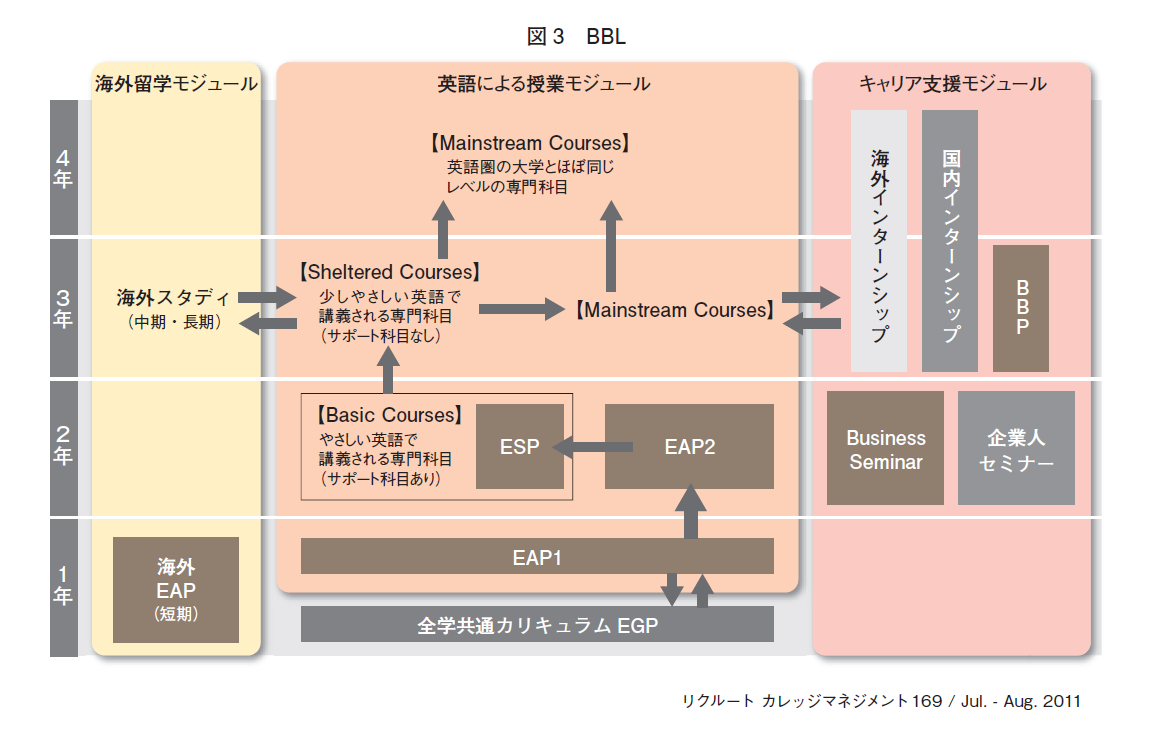

他方、BBL は経営学を英語「で」学ぶためのプログラムである。国際経営学科では、専門科目の70% が英語のみで指導される。図3にみるように、BBLは、英語による授業モジュール、すなわち教室での授業による英語教育がメインではあるが、それを強化するための、海外留学モジュールとキャリア支援モジュールとが両側面にあることを特徴とする。

国際経営学の専門科目は2年次後期のBasic Coursesから始まる。3・4年次のSheltered CoursesではTOEIC®650点以上、Mainstream CoursesではTOEIC® 730点以上の英語力を前提とした講義が行われる。これは、英語圏の大学とほぼ同レベルの授業と考えてよい。しかし、日本の学校で英語教育を受けてきた者が1 年半でそのレベルに達することは、一般の大学の英語教育では不可能に近いと思われるのだが、立教のケースではそれをどのようにして可能にしたのだろうか。

英語による専門科目の講義が始まる前段階に置かれた、EGP、EAP、ESP といった英語の授業が、それである。全学共通の英語がEGP(English for General Purposes)であり、これは他学部の学生と変わらない内容である。英語で学ぶための最初のパンチは、1年次の夏の3週間、全員参加の短期留学である。このOverseas EAP(English for Academic Purposes)は、教員と添乗員は同行せず学生だけでのサバイバルが求められる。その後、1年次後期と2年次前期にはEAP(English for Academic Purposes)が、2年次後期には、英語による専門科目授業のBasic Courses に対応したESP(English for Specific Purposes)が置かれ、専門科目についていくための英語力のブラッシュアップを行う。また、3年次のBBP(Bilingual Business Project)は、チームによる課題解決学習である。企業から提示された課題について、英語で提案内容を書き、企業の担当者に向けてプレゼンテーションを行う。

これらの英語の科目はすべて、欧州委員会が作成している「外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠組」に合わせて到達目標が明確に規定され、到達度を測るためのチェックリストが作成されている。

ところで、図2のBLPには最終段階のBL4には自転車の絵がある。これは、経営学の専門知識を動力を生み出す後輪にたとえ、リーダーシップをハンドル操作を介して進む方向を決める前輪にたとえ、この両輪でもって走ることを示している。自転車は両輪で走るという当たり前の事実に、片方だけでは走れないというメッセージを込めており、リーダーシップは専門知識の裏打ちがあって発揮されるものであることをたとえている。実は、図には示されていないが、BBLも同様であり、専門知識は後輪に、英語でのコミュニケーション能力が前輪にたとえられている。いわば、経営学部の人材養成の目的は、両輪で走る自転車を作ることなのである。

英語で専門を学ぶための秘訣

BBLのプログラム開発・遂行に従事してきた松本 茂教授は、当初、日本の大学において英語「で」専門を学ぶことなどできないと思っていたという。しかし、プログラムを実際に運用するなかで、成功に導くための秘訣をいくつか組み入れた。

第1は、学生主体の授業設計である。EAPのクラスでは、学期の最後に取り組むプロジェクトを設定して、それに無理なく取り組めるように1学期間のシラバスを作り上げた。重視したのは、教師が教えすぎないということ。授業を参観するとわかるが、教師が話している時間がとても少ない。ライティングの課題についても、学生が他の学生のエッセイを読んで英語でコメントし合うといった具合である。

第2は、多読を重視したこと。多くの高校では今でも一字一句を正確に翻訳するという授業をしている。それでは英語「で」学ぶ力はつかない。専門科目のリーディング課題は、1科目の1回分が、高校の教科書1冊分相当である。量を読みこなし、文意を英語で把握する、これを英語教育の中心に置いた。

第3は、1年次の夏のOverseas EPAである。渡航経験のない学生も多いこの時期に、自力でサバイバルする経験のインパクトは大きいという。学生は帰国子女へのコンプレックスを払拭し、度胸をつけて、秋学期から大きく変わるそうだ。

第4は、英語で経営学を学ぶためには、経営学の用いる概念を日本語で把握していると、英語での理解が進むそうだ。そのため2年次の前期に日本語での国際経営論という科目を置き、2年次の後期に始まる英語科目International Businessに備えた。

第5は、31の海外協定校からやってくる留学生と英語のできる上級生をSA(Student Assistant)に採用し、ライティング・アドバイザーやグループ・ディスカッションのファシリテーターをやってもらうことで、受講者の英語力の引き上げを図った。

これら以外にも、必修ではないものの、中長期の留学や海外インターンシップを積極的に奨励し、英語を使わねばならない環境に学生を置く工夫をした。

こうした秘訣は、週1回1時間のスタッフミーティングがあってこそ、成り立つものである。立ち上げから軌道に乗せるまでの教員の努力は並々ではなかったが、幸いにも新学部を作るという意気込みがあって、教員間の足並みは揃っていたという。

立教を超えていく、立教です。

こうしたカリキュラムを1年半こなすことで学生は、英語で経営学を学習できるようになる。松本教授が、当初、不可能と思っていたことが実現できたのである。

授業ではTOEIC®の指導は一切していないものの、2010年12月のTOEIC®の結果は、1年生の平均が652点、2年生が662点、3年生が728点、4年生が769点と、着実な進歩がみられる。また、TOEIC®で900点以上をとった学生は延べ41名になったという。もちろん、入学前にすでにTOEIC®700点以上をとっているような学生が各学年に約20名いることが、平均点の引き上げに貢献しているとみることもできよう。

しかし、それだけではないことを松本教授は強調される。「日本の高校を卒業した学生でも、経営学に興味をもっている学生の伸び率は大きいですね。英語を英語で学習し、さらに経営学を英語で学習することで、英語力も着実に身につきます」。さらに松本教授は、「学生のトップ層をさらに伸ばし、中・下層はトップ層をみて自力で這い上がれ、という教育方針でやっています。そのために留学生や上級生をSAとし、自力で這い上がるための支援をしています」と話される。

海外留学や海外インターンシップに行く学生も増加しつつある。2007年度では19名に過ぎなかった海外留学者は、2010年には52名にまで伸びた。これを在籍者数の20%にまで増やすことが当面の目標だそうだ。

さて、英語で経営学を学習した学生は、卒業後どのような進路をとっているのだろう。1期生、2期生とも就職率はほぼ100%であり、金融、商社、メーカー、外資系が多い。それとともに、将来起業することを想定したうえでベンチャー企業に就職する学生もいる。女子学生はキャリア志向が強く、企業の総合職に就く学生が多いことが、立教大学の他学部にはみられない傾向だという。

こうした成果の影響は、高校からの進学者の変化にも出ている。例えば、東大進学者を多く輩出する進学校から、現役で国際経営学科に入学してくる学生がおり、入試の歩留まり率も高いという。さらに、同一法人の高校や系列校の生徒の間でも経営学部の人気は上昇しており、成績上位者が入学してくるという。

経営学部の普通でない理念が、カリキュラムと教育実践を介して、育成された学生として実現しつつあるのだが、それを「立教を超えていく、立教です。」というコピーで表現している。オーソドックスな名称の経営学部が、立教大学に新しい風を吹き込んでいる。

世界展開を目指して

こうした目標達成に息つく暇もなく次なる戦略が練られ、徐々に実行に移されている。その1つはプログラムの高度化であり、もう1つがそれと関連した海外展開である。高度化については、既存の5 年一貫プログラムの充実を図ることである。これは、例えば3年次後期からの1年間の留学、国内外の長期インターンシップなどの経験を積み、4年次後期から大学院前期課程の講義履修をはじめ、前期課程1 年間で同課程を修了するプログラムである。5年間で修士課程の学位を取得する、高度なグローバル人材の育成を目指しているが、この履修者を増加させることが目標の1つである。

第2の海外展開のために、英語で専門を学ぶという目的を拡充し、両学科のプログラムの統合の度合いを高めるカリキュラム改革に着手している。すなわち、リーダーシップ能力と語学力の両方を身につけることができれば、次の戦略である海外の協定校とのダブル・ディグリープログラムの締結の計画も具体化する。

そのためには海外の認証評価機関からアクレディテーションを得ることも重要である。ベルギーに本部をおくビジネススクールの世界的な認証評価団体であるEuropean Foundation for Management Developmentに経営学部として加入しているが、そのうちのEuropean Quality Improvement System(EQUIS)というアクレディテーションの枠組みにおいて認証評価を受けているところだという。

国内の評価に加えて海外からも評価を得て、それでもって世界展開を図ろうとしているのは、アジアでNo.1を目指せばこそである。グローバルな人材を育成するためには、学部そのものがグローバルに展開することが必要という判断が基底にあるように思われる。「立教を超えていく、立教です。」というコピーは、ここにも通用する。

(吉田 文 早稲田大学教授)

【印刷用記事】

立教を超える立教を目指して/立教大学