全国の大学、短大、専門学校など、高等教育機関の経営層向けに発行している高等教育の専門誌。

政策動向やマーケットの最新情報、高等教育機関の事例などをお届けしています。年4回発行

カレッジマネジメント Vol.240 Apr.-Jun.2024

大学と人的資本経営

編集長・小林浩が語る 特集の見どころ

「管理思考」から持続的な価値創造に向けた「組織文化変革」へ ~ビジョンや経営戦略と人事戦略は同期しているか~

競争力の源泉として、人材を人財(Human Capital)と捉える

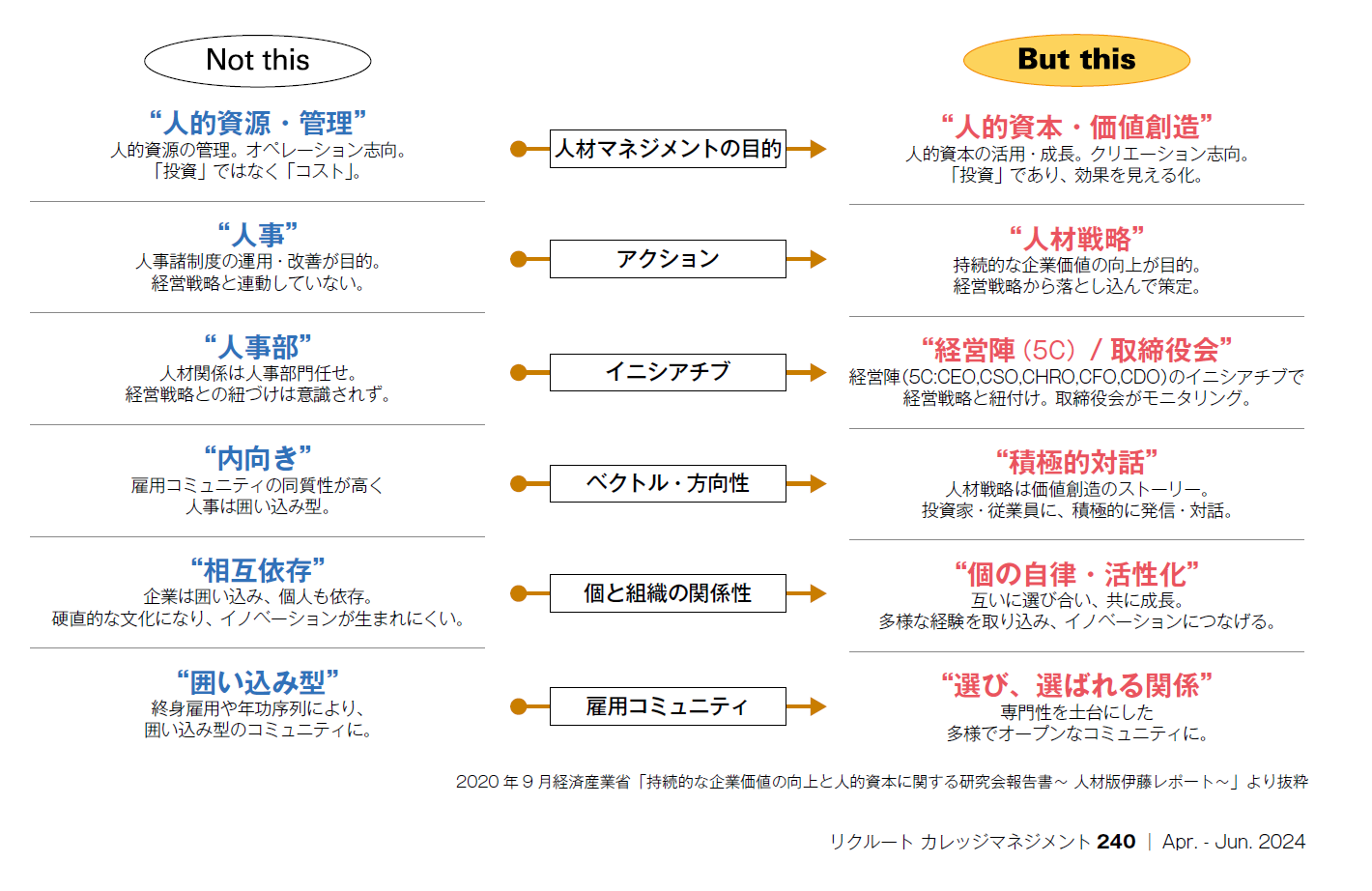

2020年に経済産業省が「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 人材版伊藤レポート」(以下、レポート)を発表した。レポートでは、『人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方』について説いており、これが「人的資本経営」と言われている。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、人的資本に関する記載が盛り込まれており、企業ではガバナンス改革の文脈からも、人的資本経営が捉えられている。

レポートでは、企業や個人を取り巻く変革のスピードが増す中で、企業の競争力の源泉は人材であり、これを「人的資本(Human Capital)」として、経営戦略と人事戦略との同期が必要だとしている。これまでの人事・人材をめぐる議論は人事部門の世界に終始していたとして、「管理思考」から「経営改革・人材変革・企業文化変革」の必要性を説いている。

以前、あるセミナーで海外のベンチャー投資家が、投資する企業の判断基準について「グッドプロダクトより、グッドチームを優先する」と話していたのが印象的であった。プロダクトは、変化の激しい時代にはすぐに陳腐化してしまうが、人材や組織文化こそが投資に値するということであった。まさに、従来の日本で捉えられていた人材=人件費(コスト)という考え方から、人財=資産という考え方に切り替えることが重要になる。

あらゆる部署で求められる『企画人材』 大学の人材、特に職員について考えてみたい。以前、カレッジマネジメント226号(Jan.- Feb.2021)で、職員のミドルマネジメント層に関する学長調査を実施した(※)。その際の質問項目「職員が期待される役割を果たすために必要な能力と現状評価」において、評価が高かったのは「業務に関連する知識」「的確かつ効率的に業務を処理するスキル」であった。一方、評価が低かったのが「新たな課題に挑戦する姿勢」「企画構想力や計画策定能力」である。これらの資質・能力はまさに、『企画人材』に求められるものと合致している。

※https://souken.shingakunet.com/publication/.assets/2021_RCM226_06.pdf

企業と同様、大学も大きな変革の時代に入っている。変革の時代に求められるのが、新たな戦略やアイデアを生み出し、それを形にしていく『企画人材』である。企画部門にいるから企画人材ということではなく、どの部署においても変革への対応が必要になってくる。そして、企画人材への期待や投資が、変革や挑戦を恐れない組織文化につながることは間違いない。的確かつ効率的に業務をこなせる人材は重要である、しかし変化の激しい時代にはそれだけでは大学は生き残れない。課題を発見し、企て、従来の壁を越えて周囲を巻き込み、味方にして、ビジョンや戦略の実現に向けて行動していく人材が大学職員にも求められているのである。

折しも2022年の設置基準改正では、教員と事務職員等の関係を一体的に規定することで、教職協働による質の高い教育を実現していこうという方針が示された。言わば「事務職員」から「大学職員」へ。変化の激しい時代だからこそ、大学においても大きな変革を担う人材の育成と投資、組織文化の変革が求められている。

リクルート進学総研所長・リクルート『カレッジマネジメント』編集長 小林 浩

高校生の主体的な進路選択を応援する、進路担当教員・校長・教頭・副校長、クラス担任、保護者のための専門誌。

進路指導・キャリア教育に役立つ情報をお届けしています。年4回 (4・7・10・1月) 発行

キャリアガイダンス vol.450 2024.04 NEW

「旅と学び」

【Opening Message】旅が始まる × ふかわりょう(タレント)/旅に出て、「私」が始まる/旅と学びを哲学&検証する/「私」につながる旅のヒント/私が旅に行きたくなる一冊

特集の見どころ

古くから「旅」は成長機会や学びの宝庫といわれますが、インターネットで世界中どこにでもアクセスできる現代において、旅がもつ価値とは何でしょう。

高校における旅といえば修学旅行やフィールドワークが身近ですが、本特集では、自分が今いる場所から離れることを「旅」と捉え、旅を通じた自己理解や自己発見の可能性を探りました。

点と点がつながるように、いつの日か自分でも知らなかった「私」の一部分に気づく。今号ではそんな「自分への旅」をお楽しみください。