大学の「ありたい姿」を目指し、教員を巻き込み改革に臨む

2025/10/10

「その一歩が、大学を変える。」

日々の業務の中にある工夫や挑戦。同じフィールドで奮闘する職員たちのリアルなストーリーから、あなたの“次の一手”が見えてくるかもしれません。

「Next up」は、大学の未来を担う私たち自身の知恵と経験をつなぎ、広げるための企画です。

氏名:清武理子(きよたけ りこ)氏

大学名:千葉商科大学

所属部署:教務課

大学卒業後、2022年4月に千葉商科大学に入職。地域連携推進課に配属となり、地域住民向けイベント「地域連携フォーラム」の企画・運営などを担当。2024年に教務課に異動し、現在は人間社会学部担当として各種委員会運営や教員、学生のマネジメントなどを手掛ける。

【サクセスエピソード】

教職員一体で学部運営を行う体制を作ることができた

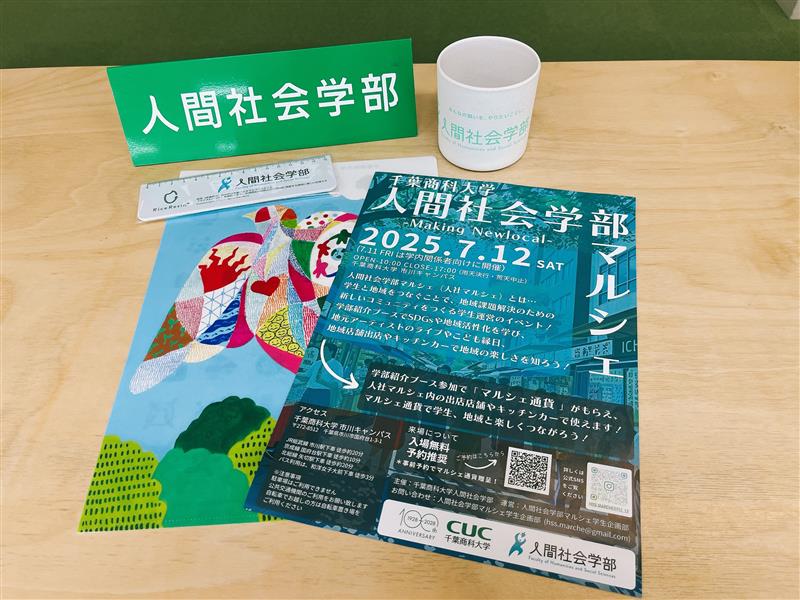

学生・教職員が協力して作成した学部ノベルティやイベント告知チラシ

教職員一体となって学部を運営するという風土を醸成できたことです。1年前に教務課に異動し、人間社会学部を担当するようになって以降、このために様々な活動を続けてきました。

具体的には、事務局が各教員の活動情報をグリップし、その情報を学部内に迅速かつ詳細に共有することでゼミ間のコラボレーションを実現したり、職員主導で実施していた委員会の運営を教員主導に変更することで、学部教員のアイデアを引き出すことを促したりといった活動を行い、成果を上げてきました。また、学部として初めて、2029年度までの目標と指標を明確化した「中期経営計画」を策定。教職員協働で2029年の未来図を描くことで、学部教育の全容を皆が可視化できるようになり、目線合わせがしやすくなりました。

これらの成果の一つとして、この7月に学生が大学と地域を繋げたいという“想い”から発案した大型学部イベント「人間社会学部マルシェ」を開催しました。これまで個別のゼミでイベントを行うことはありましたが、一つの学部としてゼミや有志の活動団体合同でイベントを行うのは初めてのこと。学生、教職員、そして地域の方々がお互いの活動について知り、一体となってイベントを盛り上げることができてうれしく思っています。

【私の仕事術】

「芸能マネージャー」のように、担当する学生と教員のために力を尽くす

私が仕事をするうえで常に心がけているのは、「誰よりも自らの仕事を好きでいること」「仕事に対する責任感の幅を広く持つこと」「何ごとにも真摯に誠実に取り組むこと」の3つ。なかでも「誰よりも自らの仕事を好きでいること」を大事にしています。

学部運営の仕事は、学生と教員が主役であり、われわれ職員はそれをサポートする役割。いわば「芸能マネージャー」のような仕事だと捉えています。学部運営を円滑に進め、最大限の成果を上げるためには、マネジメントしているタレント(学生と教員)を、担当マネージャーである自分が一番好きでいること、そして自信と誇りを持ってPRすることが何より重要だと捉えています。

また、日々の業務では 「素早くかつ丁寧な情報共有」も大切にしています。大学には教員や学生が利用できるリソースがたくさんありますが、それらを知ってもらわないことには活用してもらえません。

そこで、教員の取り組みや学生の活動について常にアンテナを張り、より教育効果を高めることができる大学のリソースとつなぐこと意識して情報共有を行っています。

事務局から情報をどんどん発信することによって、ゼミ同士や学生同士など、学部内外でのさらなるコラボレーション促進につなげたいと考えています。

【今後の展望】

DXやAI導入など先進的な取り組みに注力したい

大学のDX推進に携わってみたいですね。2024年度に実施した本学の教員有志によるバックキャストプロジェクトにて自大学の「2040年の姿」を具体的にイメージした経験から、自大学用生成AIの導入による業務効率化などやってみたいことのアイデアは豊富です。業界内でも先進的な取り組みをし続ける大学でいられるよう、より広い視野を持って日々の仕事に取り組み続けたいと考えています。

全国の大学には、「目の前の学生のためにより良い教育を行い、日本の教育レベルを向上させたい」との強い想いを持っている方々がたくさんいらっしゃると思います。「大学は違えど、目的を同じくする仲間である」という部分は、大学業界ならではの特殊性であり、心強さを感じています。それぞれの場所で、各々が考える良い教育を推進し、そのノウハウを共有し合うことで、目指すべき日本の新しい未来を皆で実現していきたいですね。

(文/伊藤理子)