Case “生徒の可能性を拓く”高校実践事例③春日井高校(愛知・県立)

【部活動・特別活動】

自分で決める。結果を出す。自信をつける。生徒を乗せる〝仕掛け〞で好循環を生み出す

春日井高校(愛知・県立)

【目指す生徒像】高い志をもち、自ら考え判断・行動できる生徒

伝統的に受け継がれてきた自主自立の校風の下、文武両道を実践する生徒が多い春日井高校。授業のみならず部活動や学校行事においても「思考力・判断力・表現力」の育成を軸に据え、確かな学力と高い志を育てることを教育方針としている。部活動も学校行事も盛んで、「生徒の主体的な活動を促し、委ね、見守る指導は、教員の間に共通認識として浸透している」と足立敏教頭は言う。進路指導も生徒の意思を最優先し、3年生が最終的な進路を選択する際には教員はサポート役に徹し、生徒は主体的に自らの道を選んでいく。

一方、「入学時点では、まだ自主性が芽生えていない生徒が少なくない」と、 陸上競技部顧問の岩井万里先生は感じている。

「先生の話をしっかり聞いて、まじめで素直…という子たちが多く、私たちの指示を聞くことはできるし言ったことはできるのですが、じゃあ自分で動いてみようと言うと、なかなか動けない。高校3年間で、自分で考えて判断・行動する力をつけるため、授業や部活動、学校行事などさまざまなシーンを通して生徒のスイッチが入る機会をつくるよう努めています」(岩井先生)

【実施内容】生徒に委ねて自走を促し、成功体験を仕掛ける

岩井先生が陸上競技部の顧問に着任したのは4年前。かつてはインターハイにも出場するような強豪校だったが、着任当時は「同好会のような状態だった」と振り返る。

「スポーツに打ち込む高校生の集団として、これはあるべき姿ではない、変えなくてはと思いました。とはいえ、顧問である私がああしろこうしろと指示をして生徒はそれに従うだけ…というやり方では、根本的には変わりませんし、自分で考えて行動できる生徒を育てることにはなりません。私自身、陸上経験がないこともあり、生徒主体でやった方がお互いにとって良いと考え、練習のスケジュールもメニューも自分たちで組ませてみることにしました」

キャプテンや種目ごとのリーダーを中心に、ほかのメンバーの意見を取り入れながら何をするかを決め、実践する。動画でフォームを撮影し、フィードバックをし合いながら改善する。相談を受けた岩井先生が提案をすることもあるが、それを採用するかどうかは生徒たちが判断する。生徒たちは協力しながら自走するようになり、同好会のような緩い空気も次第に引き締まっていった。

部の雰囲気には変化が見られたが、当初は生徒たちの不安が岩井先生にも伝わってきた。「練習が結果につながったという成功体験がなく、生徒は自分で決めたやり方でいいんだろうかと疑心暗鬼になっていた」と振り返る。そこで、陸上競技部のOBをコーチに招聘。専門的な理論を吸収して修正するうちに自分たちのやり方を肯定できるようになり、競技面でも結果を出す生徒が増えていった。

「自信は、結果が出てこそつくもの。自信がもてない生徒たちになんとか成功体験をさせてあげたいという思いがあり、こちらから仕掛けにいったところ、生徒がうまく乗ってくれた…という感じです。こうした誘導がいつも功を奏すわけではないですが、こうなればいいなという状態に向けて生徒を自然と導くよう仕掛けることは、常に意識しています」

大会や練習時にはスマホで互いのフォームを撮影。

撮った動画はGoogle Classroomで共有し、多角的な視点でフィードバックをし合いながら動作改善につなげている。

【生徒の変容】成功体験が自己効力感につながり、自走が加速する

結果が出たことで自信や自己効力感が生まれ、生徒の自走はさらに加速していった。そして、昨年度は×400メートルリレーで県大会に出場。久々の快挙に部は沸いた。「リレーというチーム力の試される種目で県大会に行けたということが大きな自信になり、スイッチが入った」と、岩井先生は振り返る。

「リレーメンバーだけでなく他の部員も、自分もがんばれば(県大会に)いけるんじゃないかと思ったようで、部全体の雰囲気が変わりました。みんなでやってやろうという感じで、目の色が変わりましたね。このチームは強くなる。そんな予感がしました﹂ 自らスケジュールやメニューを考えることから少しずつ自走を始め、競技で結果が出るという成功体験が自信につながり、さらなる意欲が生まれ、周囲にまで波及する。岩井先生の「仕掛け」により好循環が生まれている陸上競技部だが、その過程で「生徒一人ひとりに自ら考え行動する力がついている」と岩井先生は言う。

「言われたこと・教わったことはできるという状態から、やれと言われなくても目標・目的を設定して、教わったことを自分たちで再現できる、というところまでは確実に来ていると感じます。実はこれって、高校生にとって簡単なことではないと思うんです。自発的に動き考えないと、ゼロからの再現はできませんから。また、言われたことに対して、自分で考えて、言われたこと以上のことができるようにもなってきています。先日、練習の合間の時間に筋トレなどができるんじゃないかと指摘したところ、自分たちで考えて時間を有効活用する工夫をするようになったんです。その工夫がこちらの想定を大きく超えていて、成長したなあと感心しました」

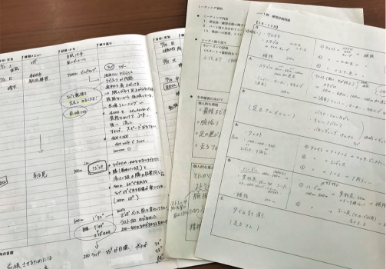

個人用ノート(左)とパート別の練習計画・ミーティング資料(右)。個人用ノートには、「練習メニュー」「記録・メモ」に加え「振り返り」の欄があり、できたこと・できなかったことやその理由、次に向けての改善点などが細かく書かれている。

具体的な練習メニューについては、跳躍、投てき、短距離などのブロックごとにミーテ ィングを行い決めていく。リーダーを中心にメンバーみんなが意見を出して話し合うため、冬場の走り込みなどのきつい練習でも“やらされ感”はないという。

生徒の自主性は、陸上部に限らず校内外のさまざまな活動を通して芽生えている。今年度、コロナ禍のなか、春日井高校では学校祭も体育祭も実施した。「生徒がやりたいということだったので、世の中の要請やクリアすべき条件を伝えたうえで、生徒に委ねた。生徒会や実行委員が中心になって、さまざまな課題や障壁があるなかみんなが楽しめるよう工夫を凝らし、当日の運営までやり遂げてくれた」と足立教頭は感心する。

「生徒に委ねるというのは、無条件になんでもやっていいよという放任とは違います。生徒がどういう状態にあるのかを教員が常に把握し、それを教員集団で共有し、何かあったときに支えられる体制を作っておくことが大事だと考えています。委ねた結果、失敗するかもしれませんが、失敗したらそこから学び、次に活かせばいいのです。大事なのは、教員自身が失敗を恐れず、生徒に任せてみること。失敗もあり得るという覚悟をすること。やらせてみないことには、成功体験は得られません。最初は小さなこと、生徒ができそうなことから任せてみるといいのではないでしょうか」(足立教頭)

生徒インタビュー

自分で決めるから、 納得感もやりがいも大きい

中学時代も陸上部に所属していましたが、当時は顧問の先生が言うとおりにやるだけで、先生がいない日は何をしていいかわからず、何もできませんでした。今は、弱点を強化するメニューなど自分に何が必要かを考えながら取り組んでいるので、最適だと思える練習ができていると感じます。自分で決めるので、納得感もやりがいも大きいです。部活以外のシーンでも、自分の頭で考える習慣がつきました。 (2年生・鈴村州平さん)

自分で考えて取り組むことで、部活が楽しく充実したものに

中学時代は野球部だったのですが、厳しい顧問の先生に従うのみで自分で考える余地はなく、いつも受け身でした。今は、より良くするにはどうしたらいいかと自問自答しながらやることで部活が楽しくなり、結果も出せています。また、テスト前などには、親や先生に言われなくても自分から計画を立てて勉強するようになり、陸上部に入って人間的にも成長できたと感じています。 (2年生・山田悠斗さん)

取材・文/笹原風花