活発な産学連携による、時代の先端を行く教育/文化服装学院

もう定年を迎えておられる世代の大学教授たちに話を聞くと、大学では1970年代ごろまで、学内で産学連携を口にすることはタブー視されてきたという。政策的に産学連携推進へ向かうのは1980年代以降だが、特に1990年代後半以降その動きは大学のあらゆる活動に広がり、もはや学外と連携せずに教育や研究を進めることに対して後ろめたい感覚をもたざるを得ないほどにまでなった。一方、マネジメントの難しさや教職員の多忙感の強まり、展開の方向など、産学連携をめぐる課題は依然として山積している。

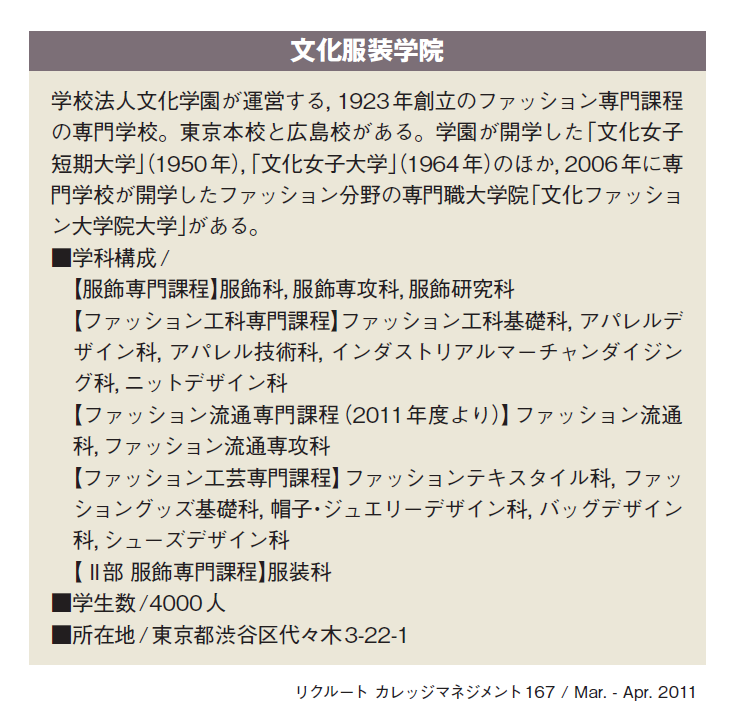

専門学校は絶えず社会のニーズを敏感にくみ取りながら縦横無尽に展開してきた学校種である。今回訪問した文化服装学院(以下、学院)もまた、100社以上との企業連携の中で学生を教育し、ファッション業界に人材を送り出している。裁縫といえば和裁が主流であった時代に、洋装の普及を目指して1919年に創設された洋装店内の小さな私塾は、常に国内外の最先端を取り込みながら教育内容を革新し続け、現在、学生数約4、000名(80クラス)、専任教員数約200名にまで規模を拡大するに至っている。同窓生は29万人を超え、コシノ姉妹(Junko Koshino、Hiroko Koshino)や高田賢三氏(KENZO)、山本耀司氏など、世界的に有名なデザイナーを多く輩出していることで知られる。

大学教育がその職業的レリバンスを問われている現在、産学連携による教育の充実を進めるヒントはどこにあるのか。活発な産学連携による教育の現状とその背景にある考え方や経緯や工夫などを伺いに、文化服装学院事務局長の川合直氏と、事務局学務部広報課課長の増田恵一氏を訪ねた。

企業連携の位置付けを問い直す

学院では、テーマや条件を企業から提示してもらい、授業の一環として学生がそれに取り組む形の企業連携が盛んに行われている。

学院での企業連携そのものの歴史は古い。工場実習なら戦前からすでに実施されていたし、戦後工場が都会から田舎へと移り実習ができなくなったあとも、アパレル業界人材を養成するための2週間程度の企業研修は実施されていた。しかし、1990年代に入りバブル経済が崩壊すると、企業側に研修生を受け入れる余裕がなくなり、この時の企業連携の見直しが、学院に「業界で何が必要か」「学生にとって何が必要か」を問い直すきっかけとなっている。

ファッション業界の場合「クリエイション能力が評価されることが重要である」と川合氏は言う。「クリエイション」は典型的に学生の作品で表される。当初は、学校をPRするために広報担当が持ち歩くのが慣例であった。川合氏ら事務局は、現在の「クリエイションが評価される」内容での企業連携に抜本的に変えるため、コラボレーション担当を広報から教務部に変えて授業と対応できるような持ち込みを強化したという。

現在のような企業連携に本腰を入れたのは2000年代に入ってからだというが、当初は、歴史を誇り卒業生を多く業界に輩出してきたが故に、企業側、特に中小企業に「文化は敷居が高い」というイメージをもたれ、敬遠されたという。それでも、業界関係者の交流の場となっている業界紙主催の月1回の朝食会を始めとして積極的に参加させてもらうなどして、学生の能力開発に協力してくれる企業を求めてひたすらお願いをして回ったという。この地道な開拓が、現在の連携企業の多さに繋がっている。

企業連携を支える司令塔としての事務局

増田氏に2010年度の学院の企業連携の例を示してもらった 。

特に大学と比較した場合に特徴的なのは、学院との連携に関する企業等外部団体からの依頼は、どんなルートで持ち込まれようと、完全に組織的に対応する形を取っていることである。持ち込まれた企画は、事務局によって内容的に確かかどうかが見極められ、担当グループ長である教員たちと擦り合わせ、学院長によって受諾可否の最終判断が下される。受諾が決まれば、当該企画を組織としてどこが担当しどう動かすかを事務局が具現化し、学生、教員、事務組織に割り振る。事務組織の場合、企画が商品開発ならば教務部、コンテストなら学務部、キャリア支援にかかわりそうならばキャリア支援室、といった具合だ。特に、企業からの企画依頼は時として特定の専門課程に偏ってしまうため、あらゆる専門課程の学生にまんべんなくその機会を与え、事務組織的にも一つの部署に大きく偏らないよう、バランスを取りながら企画を具体化するという。また、受諾する条件として、学生の採用を必ず盛り込むことになっており、現に、企業連携を通して就職が決まるケースは多いという。経費は、当初広報的な意味合いも多かったため持ち出すことが多かったが、現在ではほとんど学生への還元と事務経費のみで、例えばコンテストをする場合などでも、極力自前の施設などを使用するなどして経費抑制の工夫をしているとのことであった。

学院全体の専任職員数は約40名。教務部を司令塔としたこの40名の職員が、100社以上との企業連携のコーディネーターであり、司令塔によるトータルコーディネーションがあるからこそ、多くの企業と学院全体とが連携可能となる。また「大学の場合は先生が中心で、教授会などがあって意思決定が迅速でないこともあるが、学院では基本的に担当教員と事務局が素早く対応し、すぐ学院長と理事長が決めるので、決定と浸透が早い」と川合氏は指摘する。

一方、受けた学生と教員は「見事によく動く」(川合氏)。学院の場合、1クラス50人程度に対し、主任と副担任の2名のクラス担任がいる。このクラス担任と学生は上司と部下みたいな関係で、達成に向けて一つになってやる、という感じなのだという。特に学院の場合、「専任教員の8割が学院卒業生で占められていて、掛け声一つで集まってくれる」(川合氏)。大学の場合、教員個人が研究室単位で学生と同じような関係を築くことは可能だろうが、教員を含めた大学全体で迅速に動けるかどうかは別の話である。

広がる連携、業界を通した卒業生の力

現在では自治体との連携による町おこしにも取り組んでいる。東京都中央区と連携して9年前から取り組んでいる、横山町界隈にある衣料品問屋街の町おこしでは、町に入って店などのディスプレイの仕方などでさまざまな学生提案を行うなどしている。問屋街にある生地を自分で探してきてコーディネートし、コンテストを行うイベント(「問屋deサファリ」)もその一つで、街の活性化に一役買っている。連携が連携を呼ぶこともある。問屋街連携の2年後には、問屋街付近の企業から新たな連携依頼があり、今ではメンズシャツの提案にも取り組んでいるという。

こうした広がりに加え、卒業生という資源も大きな役割を果たす。学院からは毎年1000名以上がファッション業界に就職を決めており、冒頭で紹介したような有名デザイナーに限らず、業界で活躍する卒業生は多い。同窓会組織(すみれ会)の巨大な卒業生ネットワークが求人や講義のお願いに有効であることはもちろん、卒業生が学院に対し、ファッションショーなどの企画の裏方や商品開発などでの連携を持ち込むこともあるという。その他、入手困難なショーやコンテストのチケットを学生の勉強の一環としてもらったり、卒業生が学生のために校内でファッションショーを開いたりすることで学ばせてもらうこともあり、これらが学生にとって大きな刺激になっているという。

伝統的に時代を先取りする風土

大規模でありながら組織的でかつ活発な企業連携はなぜ可能なのか。話を伺うと、大きく3つの要因の存在が浮かび上がる。「学院はチームワークで動く」(川合氏)との言葉どおり、専門学校という学校種自体がそうした意味で大学とは異なる志向性をもっていることがその一つである。学院卒教員の多さも、チームワークを支える強力な武器となる点で大きな要因である。それらに加え、創設当時から時代の先を読んで展開の舵を切ったことが必然的に企業連携を導いてきた、ということも見逃せない。

学院では創設時から、専任教員自ら国内外へ出向いて業界の最新動向をいち早くキャッチし素早く個人の成果ではなく学院の教育に反映させていく、ということが当たり前のように行われている。その伝統は、創立者が確立した裁断法(文化式裁断法)普及のために自らテキストを書き下ろし、その後もスタッフの手によって体系化が図られたことに端を発しているといえる。

戦後しばらく経って1970年代に入ると、女性の社会進出とともに女子教養としての和洋裁の役割が終焉を迎え、全国各地の和洋裁学校もそうした時代的変化の中で方向転換を迫られることになる。その際、現在の理事長(大沼淳氏)はアメリカを視察、四の技術が大量生産へと本格的に始まった様を目の当たりにして、これからは個人洋裁ではなくアパレルの時代になる、と読む。そこで、工業的手法を組み込んだカリキュラム改革を先駆けて実施し、1980年、主流であった個人洋裁主体の服飾に加え、ファッション工科専門課程とファッション流通専門課程を加え、アパレル業界での人材養成に大きく踏み出す。この段階で、学院にとっての主なステークホルダーは、学生個人のみならず、増え始めたアパレル業界企業となり、企業と連携すること自体が学院にとって必然的なこととなったのだ。個人から、企業に対応したこの選択こそが、数多くの服飾学校があるなかで、学院が飛躍的な成功を収めることができた大きな要因といえるのではないか。

企業連携を通して学生だけでなく、教員も教育内容のアップデートのために最新動向を探りに行っている。夏休みを利用して、海外派遣での研修の他、1カ月間企業で働き、自ら店頭に立って客の動向を探る教員もいるという。たとえ研修先が見つからない場合でも、学生と同じく、キャリア支援室がサポートする。なお、教員の研修状況は、学校でも役立てることができるよう毎年事務局によってチェックされている。

「専門学校は時代の変化に対応してすぐ変化することができる。この身のこなしの早さが、大学との大きな違い。大学とは、生き方が異なる」と川合氏は言う。現在でも、カリキュラムの基本科目は大きく変わらないが内容は毎年チェックし、学科目は即座に変えられるように細かく検討しているという。

積極的な教育展開と今後の課題

2006年、学院は、ファッション系国内唯一の専門職大学院として文化ファッション大学院大学を開学した。専門職大学院は実践ベースの教育の延長上にあり、研究をベースにした文化女子大学※1とは異なるものとして、専修学校である学院の上に新たに設置した、という。大学院大学の設置は高度専門士制度設立とも連動しており※2、学院でも2006年に4年制の高度専門士科を設けることによって、卒業生が大学院大学へと進学するルートが開かれた。大学院大学設置には特に教員資格の点で困難を極めたが、最終的には学院教員の大学院担当が認められ、これに実業界から招いた教員が加わって教育を主に担当しているという。2012年度は定員80名に対し応募者120名を超えるほどの人気である。この他にも、ファッションにかかわる国内企業の教育・研修支援や、中国国内で学院の教育をベースにした「合作教育」によるノウハウヤ育成の提供に乗り出しており、「BUNKA」の教育は学院を越え、キャンパスを越え、海を越えて展開中である。また、今回ヨーロッパで発表された世界ファッション系大学ベストランキングでは、世界有数のファッション系大学を尻目に3位に入っている。

だが学院に課題がないわけではない。現在、学生の約15%が留学生で、約20%は大学卒・中退者であり、学生の多様化が進んでいるという。社会では様々な人と一緒に働くことから、現在は学生を均等にクラスに入れている。だが、学生間のレベルの差は入学者の多様化もあってますます顕在化し、このままでは技術教育にも影響を及ぼしかねないほどになってきているという。習熟度別クラス設置のように内部での多様化を進める必要があると考え、学院内でここ2~3年議論を重ねている。一方、現状の方が望ましいと考える教員も多いことから、事務局としては慎重に議論を進めていくべきだと考えているとのことであった。

時代の先端を見越した絶え間ない教育改革

インタビューからは、企業連携を上手くすすめていく工夫のみならず、絶えず時代の先端を読みながら教育革新を続ける学院自体の伝統が、学生の教育に有効な企業連携を支えている、ということが明確に読み取れた。企業連携による教育の充実は、学校が組織全体として教育に対して真摯に取り組んでいるからこそ、実現可能なのだ。

学生の多様化を受けて、技術を磨ける専門学校へ更に進もうとする大学生も多いことから、近年は入学案内を大学にも持っていくという。もしかしたら、読者の学校にも入学案内が届いているかもしれない。海外展開を含めた学院の今後の展開に、注目である。

参考文献: 文化服装学院(1989)『文化服装学院教育史 創設70年のあゆみと未来』

- 文化女子大学は、短期大学部、大学、大学院を持つ。来年度(平成23年度)、文化学園大学へ名称変更し、再来年度(平成24年度)より共学化することが予定されている。

- 高度専門士は、専修学校において①修業年限4年以上、②修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること、③修了に必要な総授業時間数3、400時間以上、の各条件を満たした学科の修了者に付与される称号で、2005年に創設された。修了者には大学院入学資格が付与される。

(稲永由起 筑波大学大学研究センター講師)

【印刷用記事】

活発な産学連携による,時代の先端を行く教育/文化服装学院