大学を強くする「大学経営改革」[76] 「現場が変わる」教育改革をどう実現するか──教育現場での経験を通して考えたこと 吉武博通

教育現場の構成員をどれだけ広く巻き込めるか

大学はより良き方向に向かっているのだろうか。本連載を執筆しながら、常に問い続けてきた問題である。

国公私立全780校(2017年5月1日現在)それぞれに改革の進捗や成果が異なるのは当然である。同じ大学においても学部・学科間で取り組みに差が生じ、同じ学部・学科内でも教員間に温度差があるのが実情であろう。

学長を中心とする執行部が、意欲的な目標を掲げ、多様な施策を計画・推進し、自己点検・評価活動を通して進捗・成果を確認したとしても、個々の教員が自己の教育能力を持続的に向上させようとしなければ、加えて、教員間や教員・職員間の協働による教育の組織的展開が活発化しなければ、改革は画餅に帰すことになる。

例えば、内部質保証、学修成果の可視化、アクティブラーニング等、今日の大学教育改革において重視される諸概念は、教育現場でどれだけ強く意識され、実践されようとしているのであろうか。

いくつかの大学の自己点検・評価活動に外部委員として関わってみると、学長・副学長と学部長・研究科長の間にあった意識差や温度差が年々縮小し、必要性や方向性に関する認識が共有されつつあることを肌で感じることが多い。より根本的な問題はその先にあると言えそうである。

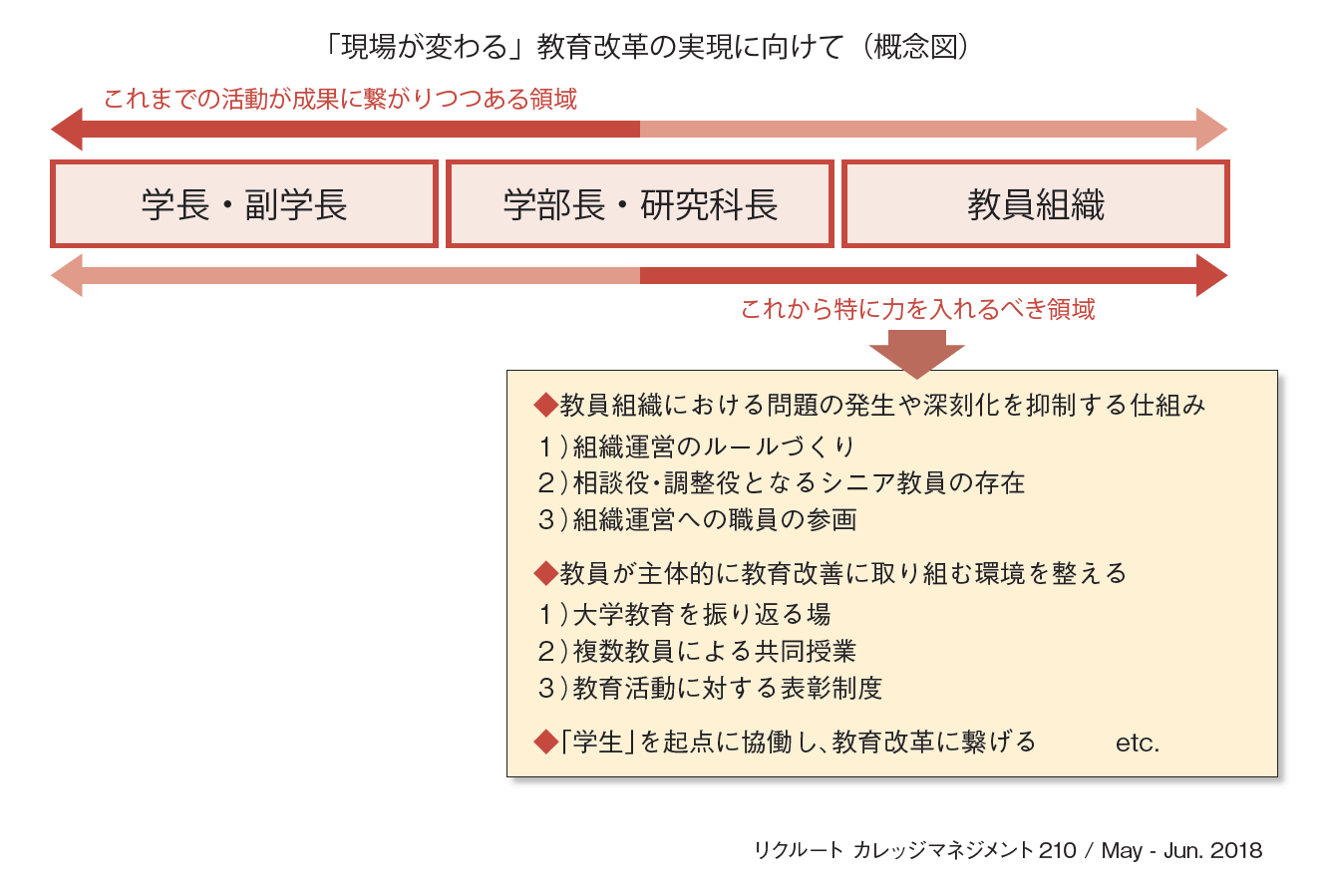

つまり、大学における教育改革は、学部長・研究科長まで巻き込むことにある程度成功しつつあり、さらにその先にいる構成員をどれだけ広く巻き込み、教育現場を変えることができるかに、改革の重心を移すべき段階にあるのではないかというのが筆者の認識である。

構成員を広く巻き込めていないとしたら、原因は何処にあるのだろうか。その問題の本質や構造を明らかにしない限り、有効な方法を導き出すこともできず、「現場が変わらない、教員が変わろうとしない」という無力感だけが広がることになる。

そのためにも、一人ひとりの教員と教育現場の実態に、これまで以上に目を向ける必要がある。何かを変えようとすれば、あるべき姿を描くだけでは不十分である。現状を正しく把握したうえで、それに近づけるための道筋や手順を明らかにしなければならない。

筆者は、理事・副学長や研究組織の長として管理運営に関わる一方で、ファカルティーの一員として、主として経営学分野の教育研究に携わってきた。全学的な方針を発する側にいながら、それらが現場にどう伝わり、受け止められているかを同時進行で実感する機会も体験した。

一大学における14年間という限られた経験ではあるが、企業における実務と大学における管理運営という二つの経験を有しながら、教員として仕事をしてきたことで、教育現場を多少なりとも客観的に観察することができ、より良き変革に向けて何が必要か、自分なりの考えを持つことができるようになった。

大学間、あるいは学問分野間で実態は大きく異なり、安易に一般化することはできないが、現場を巻き込んだ教育改革を実現するための視点や手掛りの提供にはなり得ると考え、教育現場での経験を振り返ることにした。

教員組織が内包する危うさや脆さ

筆者は、国立大学が法人化される1年前の2003年4月、当時筑波大学に置かれていた「企画調査室」の教授として着任した。法人化の準備業務を含む大学改革が主たる任務であったが、全ての教員は学系という教員組織に所属することになっていたため、経営学分野の教員が所属する学系に籍を置いた。

着任に当たり、企画調査室にポストがなくなった場合は当学系からも外れるという誓約書を学系長に提出させられた。雇用契約上任期は付されていないのに、機関の意思とは別に、教員組織の意思が存在することに一筋縄ではいかない大学運営の難しさを実感させられた。

他の教員と同様に研究費も配分されたが、筆者の所属を快く思っていない教員、無関心な教員、大学執行部との繋がりを期待する教員等、反応は様々であった。その中で自分の授業の中で講義をしてみないかと誘ってくれた教員がいたことは幸運であった。

企業であれば、人事は会社の意思であり、配属部署の意思でもある。少なくとも表向きは全員が歓迎し、仕事に慣れるまでは支援もしてくれる。「協働」が当たり前の一般の組織と大学の教員組織の隔たりは大きい。

大学の管理運営に関わる中で、組織内で心ない言葉を浴びせられた教員の訴えを聞くこともあった。教育機関である大学で、なぜ互いを尊重したり、若手教員をエンカレッジしたりすることができないのだろうか。筆者が幾度も感じた疑問である。

大学教員の多くはまじめで責任感があり、互いに協力し、円滑に物事を進めなければならないことも理解している。しかしながら、一度問題が生じると、組織内に軋轢が生じ、疑心暗鬼や相互不信が広がることで組織運営の健全性が損なわれ、それが常態化する。教員組織はそのような危うさと脆さを有している。

そのトリガーとなる要因はいくつか考えられる。

例えば、専門の異なる複数の学問分野で教員組織が編成されている場合、リソース(教員ポストや教授・准教授枠、予算、スペース)配分、授業負担等の調整、論文審査や研究業績評価等で、分野間の利害が衝突したり、基準が異なったりすることで、軋轢が生じることがある。

また、有力な教授同士が対立し、他の教員がそれに巻き込まれたり、一部教員の不規則な言動が円滑な組織運営を阻害したりすることもある。

近年のガバナンス改革においては、学長や学部長・研究科長等に権限を集中することで、より統制の取れた組織運営を目指すことが意図されているが、それだけで、教員組織がより良き方向に向かうのか甚だ疑問である。

問題の発生や深刻化を抑制する仕組みを構築

教員組織は、前述のような問題さえ生じなければ、あるいは仮に生じても早期に手を打てれば、少なくとも表面上は円滑に運営され、教員の負担やストレスも抑えることができる。そのためには、問題の発生や深刻化を抑制する仕組みが必要である。

その一つが「組織運営のルールづくり」である。互いを尊重し、協力し合うこと等、当該組織において重視すべき要素を簡潔にまとめ、規範化する。新たに採用する教員に周知するとともに、教員評価においても、規範に照らして適切に行動したかを問う等して、その定着を図る必要がある。

二つめは「相談役・調整役となるシニア教員の存在」である。学部長や学科長等の役職は教授昇任後の早い時期に経験させ、シニア教員が学部長・学科長を支えながら、組織内で生じる問題の相談役や調整役を務めるという考え方である。シニア教員が権威を振りかざすことで問題が深刻化するケースは少なくない。教員組織にも年代に応じた役割分担があってよいのではなかろうか。

三つめは「組織運営への職員の参画」である。学部や学科の教員会議の運営等、職員に任せられるものは任せるほうが、手続きに則って効率的に処理できる可能性が高い。些細な事柄まで教員が決めようとすることで、負荷やストレスが増し、無用の軋轢を生じるリスクも高まる。

教員採用は決定的に重要な意味を持つ

教員組織の健全な運営は、現場を巻き込んだ教育改革を実現するための必要条件ではあるが、そのことが直ちに個々の教員による教育改善や教育の組織的展開に繋がるわけではない。

大学教員や教員組織を画一的に論じることはできないが、強い自尊感情を持ち、何を研究し、何を教えるかは自分が決めると考えているのが大学教員であり、その前提に立って運営されているのが教員組織という実態は、多くの大学に共通していると思われる。

研究が教員個々の興味・関心に基づくものであることは言うまでもない。教育の内容や方法についても教員任せという点については様々な考え方もあるだろうが、採用間もない若手教員であっても、当人からの求めがない限り、教育の内容や方法に関する助言すら難しいというのが筆者の実感である。

その一方で、学生による授業評価を見ると、全学共通科目の中でも、同じ教育組織内であっても科目間で評価に大きなバラツキがある。授業評価のみで教育の質を測ることはできないが、バラツキを最小に抑え、分布全体を上方にシフトさせることは、教育の質保証の本質的課題である。

教員組織の実態を踏まえながら、教育の質を向上させていくために何が必要か。この点で、教員採用は決定的に重要な意味を持つ。

多くの大学において、教員選考は研究業績に重きを置いて行われているのが実情であろう。大学として高い研究力を確保しようと考えれば当然である。同時に、大学院や研究員時代の研究環境とそこで身につけた学問への向き合い方が、研究能力のみならず教育能力にも大きな影響を与えるという点を十分に踏まえておく必要がある。

学問分野が細かく専門分化し、狭い領域でオリジナリティを競う傾向が強まる中、近接領域を含めて学問を広く俯瞰的に捉え、研究テーマの位置付けや意義を明確に説明できることは、論文投稿や競争的資金の獲得において極めて重要である。

また、国際的な競争の熾烈化を背景に、学術研究は著しい発展を遂げつつある。教育の水準を維持・向上させるためにも、最先端への関心は不可欠である。

このような人材を確保できるかは、大学によって、あるいは学問分野によって、状況が大きく異なるはずである。研究業績に重きを置いた場合、研究能力の高い人材ほどいわゆる有力校に集中することは避けられず、若い優秀な教員を採用しても業績が上がると、より条件の良い大学から引き抜かれてしまう。一部の有力校を除く多くの大学が経験する現実であろう。

それ故に、将来的にどのような教員構成を目指すのか長期方針を定め、自校にふさわしい教員とは如何なる教員か、期待する役割と要件を明確にしたうえで、そのような教員をどうすれば確保できるか、採用戦略を綿密に練り上げる必要がある。

教員が主体的に教育改善に取り組む環境を整える

次に、教員による持続的な教育改善への取り組みと教育の組織的展開を促進するための方策について考えてみたい。

教育の内容や方法は個々の教員の自律性に委ねざるを得ないとの前提に立てば、教員自身が不断の改善の必要性を認識するとともに、自ら主体的に教育内容を見直し、教育方法を学び、実践するような環境を整えていく必要がある。

教育内容については、学生に如何なる知識を身につけさせるべきか、教員自身が問い続けることが大切である。大学が授ける知識が社会での活躍に直接結びつくことはむしろ稀であり、その意味で確かな答えは容易に得られないかもしれない。教員の問い続ける姿勢こそが、教育を豊かなものにするのではなかろうか。

教育方法については、アクティブラーニング、ルーブリック等、様々な方法が紹介され、具体的な事例も学べるようになってきたが、その一方で、教えるべき内容が増え、授業時間が窮屈になってきたと感じる教員も多いのではないかと思われる。また、これらの方法を導入した場合の準備時間の確保も大きな課題である。

以上のような認識を踏まえて、三つの方法を提案したい。

一つめは、就職活動を終えた学生、卒業生、実務家等を交えて大学教育を振り返る場を、教育組織単位で年一回程度開催するという提案である。教育内容を問い直す一つの契機となることが期待される。

二つめは、複数教員による共同授業の開講である。専門を超えた組み合わせ、年代を超えた組み合わせ、研究者教員と実務家教員の組み合わせ等、教員同士が協働し、互いの授業を学び合う機会を持つことは有益である。

三つめは、教育活動に対する表彰制度を充実させることである。教育重視の姿勢を明示するとともに、表彰教員の授業を学内公開することで、優れた取り組みを広く紹介することができる。

「学生」起点に協働し、教育改革に繋げる

教育現場での経験を振り返り、「教育は学生と教員が学び合う双方向のプロセス」であることを改めて感じる。

複数の他校での授業経験を含め、授業における学生の反応、態度、発言やレポート、授業評価等を通して気づくこと、教えられることは実に多かった。

「学ぶ心に火をつける」のは、教育段階に拘わらず教員の最大の役割の一つだが、高い目的意識を持って受講する学生から、興味を引き出すことが容易ではない学生まで、その幅は大きかった。

同じ大学内でも学生の基礎学力や留学生の日本語力に差があるが、大学を超えるとその差がさらに広がり、同じ事柄を説明するのに何倍も時間がかかることがあった。私語を止めない学生、大半がコピペのレポート等に暗澹たる思いをしたこともある。その度に教育の質や質保証とはそもそも何なのか、自問を繰り返した。

その一方で、学生の目の輝きが増してくると、こちらの気分も高揚し、テンポのいいやりとりができるようになる。とりわけ、職務を通した問題意識を持ち、自らの資金と時間を投入して入学してくる社会人向けの大学院での授業と研究指導は、教員の側も学ぶこと、刺激を受けることが多い。

留学生や障がいのある学生から学ぶことも多かった。特に、後者については、障がいの種類に応じた特別の配慮も求められるが、ハンディを背負いながらも明るく学ぶ姿に力をもらった。

教育改革を進める場合、まず国の政策と社会の動向を起点に物事を考えがちである。しかし、検討に必要な最も新鮮で多様な素材を提供してくれるのは目の前の学生である。

学生と向き合い、学生を起点に物事を考えることが、教員間、教職間の協働にも繋がる。

現場が自ら変革の必要性を感じ、主体的に変わろうとする。教育改革の主体を現場に担わせるための知恵が求められている。

(吉武 博通 公立大学法人首都大学東京 理事)