教育現場に多様な人材の活躍を。 短期集中で専門性を磨く通信制課程/鎌倉女子大学短期大学部 初等教育学科 通信教育課程

鎌倉女子大学短期大学部は長年、初等教育の教員養成に取り組んできた伝統校だ。2025年4月に「初等教育学科通信教育課程(e-learning course)」(男女共学)を開設した。その狙いと具体的な教育内容について、小泉裕子学部長、中泉美輪入試・広報センター長、長岡暁夫e-LearningCenterセンター長の3名に伺った。

新しい短大教育のカタチ

鎌倉女子大学短期大学部が新たに設置した通信教育課程は、授業映像の視聴を中心とした2年間の学修により、卒業と同時に小学校教諭二種・幼稚園教諭二種免許状〈国〉が取得できるカリキュラム編成がなされている。定員は正課生が300名で、科目等履修生の履修も可能としている。

この課程の設置背景を、小泉氏は「我が国の高等教育に関する将来構想を考える時代に合って、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」が政府から出されているのですが、そこでは各大学が自身の強みや特色を生かして、学び手の意欲を継続的・持続的に呼び起こす独自の取り組みが求められているのです。全国的に志願者数減少が進む短大募集状況に鑑み、新しい学びのカタチを提案したいと思っていたのが契機となっています」と説明する。「同時に、コロナ禍における授業改革で教員達がその新しい授業方法として挑戦してきたe-learningに対して、学生からも非常に肯定的な意見が得られていることや、学修方法の多様化を実現する通信教育へのニーズが全国的に高まっていることから、新しい課程にはe-learningの手法を取り入れることがこれからの大学教育には重要であると考えました」(小泉氏)。

そこから、80年を超える歴史の中で小学校・幼稚園の教員を養成し続けてきた同短期大学の強みを生かした課程とすること、また、教育の質を担保するには定員は300人が上限であろうという判断をしていったという。

対象として想定したのは、10代後半~20代前半の若者だけでなく「社会経験や生活経験の豊かな大人」(小泉氏)だ。「先の見えないVUCAの時代において、学校教育の現場も既存の先生方の知識や経験だけでは対応できない状況になっています。これからは、あらゆる職種の人達が社会での多様な経験・体験を生かして、当事者として教育に関わっていける道が必要です。本学がその先駆けとなり、地域に潜在している教員として活躍しうる人材の発掘と育成の場として社会に貢献していきたいと考えています」と小泉氏は説明する。

対面での学びが重要な授業のみ短期集中のスクーリングを実施

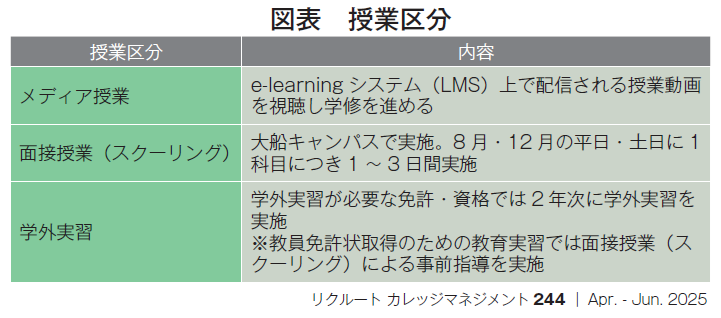

学修方法は3つの授業区分で構成される(図表)。教育の核となるメディア授業は、LMS上で配信される授業動画を視聴したうえで理解度を測る確認テストに解答することで1回の授業の出席となり、次の回の授業に進む。また、単位認定試験もLMS上で受ける。その意図を小泉氏は「既に働いている人や家事・育児・介護等で家族を支えている人達は、学修時間を確保することが難しいでしょう。学修時間の管理が困難な人は、いつでもどこででも繰り返し授業を視聴できることが重要ですから、オンデマンド学修を中心に据えました」と説明する。

加えて、内容理解や学修の継続支援等の観点で設けているのが面接授業(スクーリング)と、学生と教職員の情報共有の場「オンライン・ピアッツァ」だ。スクーリングは、社会人の忙しさを考慮し、8月や12月の平日ないし土日に、1科目につき1~3日間の集中形式で行うという。「我々が長年の教員養成教育で培ってきた実績から、教員に求められる資質・能力を養成するに当たり、『これだけは対面授業で指導したほうが望ましい』という授業を厳選し、スクーリング科目に設定しています。例えば、音楽や図画工作に関する指導技術等を身につけるには、実際に楽器や機材に触れる経験が重要です。それらに直接触れて獲得した能力は、学校現場で子ども達を前にしたとき、生きて働く専門性へと転換するでしょう。また、教育実習の事前指導も、重要な知識の確認や実習に対する不安払拭の機会として対面で行う必要があると考えています。受講生自らが学校現場等で活躍する姿をイメージするためにも、このスクーリング学修は極めて意味があると思っています」と小泉氏は話す。

オンライン・ピアッツァは、1クラス100人程度でクラスを編成したうえで、「できるだけ顔の見える学びを実現するために」(小泉氏)、セメスターごとに2回程度の頻度で、クラスアドバイザーを担う教員と参加可能な学生が集う形で実施する予定とのことだ。

また、学修状況に停滞が見られる学生に対する支援も重視している。通信教育では、学修者が孤立的、閉塞的な学修環境になりがちであることからe-Learning Centerにヘルプデスクを設けて常時学生支援を強化していくという。「今後試行錯誤していく予定ですが、視聴状況等を定期的に確認し、視聴が止まっている学生やアクセスのない学生にはクラスアドバイザーと協力して連絡していくことを想定しています」と長岡氏は説明する。

キャリア支援としては、卒業単位の修得時点で小学校教諭二種・幼稚園教諭二種免許状が取得できることから、これらの進路や、保育、児童厚生、子育て支援等に関わる進路を想定して支援を行っていく予定とのことだ。「どの都道府県においても、教員の新任採用とほぼ同じくらいのニーズで中途採用も行っているので、それらの情報提供を中心に行っていく予定です」と小泉氏は話す。

全国的なニーズに応える広報がカギ

出願受付開始前の問い合わせ状況として、中泉氏は「社会人、かつ、地方在住者からが非常に多い」と話す。「目立つのは、既に小学校や幼稚園の現場でティーチングアシスタントや用務等非常勤で働いている方が、人材不足の現場で有資格者となる必要性を感じたり、より深く関わっていきたいと思われたりしているケースです。教育現場により積極的に専門的に関わろうとするこうしたニーズが、意外と多いことが分かりました」(中泉氏)と続ける。地域で支える学校教育、社会に開かれた教育課程といった国の方針の具現化としても、有効な手立ての1つがこうした取り組みかもしれない。

他方で、そういったニーズに対して課程開設の情報がまだ十分に行き届いていないことが現在の課題となっている。「各種広報媒体で発信してはいますが、先ほど話したような方々は普段現場で業務に追われていて、かつ、所属団体があるわけでもないので、情報が届きにくい。そこに難しさを感じています」と中泉氏。小泉氏も「ニーズが全国的にあるのは分かったので、あとはどのくらい知っていただけるか」と話す。具体的な方策としては、各都道府県の教育委員会との連携等を検討しているとのことだ。

このほか、専門学校との併修制度を設けており、宮城県仙台市や沖縄県石垣市の専門学校等との連携を進めているという。加えて、通信制高校への情報提供も進めていく計画だ。「同じ通信教育という方法で学んできた生徒さん達に、進学後の選択肢として知っていただくとともに、本学の教育課程を通して、教育に携わる教職の魅力に触れていただき、これからの時代を見据えながら初等教育を考える意義を実感していただければ」と小泉氏。「一般に通信教育課程でのe-learningの強みは、短期で集中して取り組むことのできる学修の効率性と循環性を実現できることにあると思います。だからこそ、我々も2年間という期間を生かした高等教育機関である短期大学で導入しようと考えたのです。多様な入学生を呼び込み、その方々に対して、各種教員免許や資格を2年の短期間で取得できるよう支援していくことが我々の目標です」と先を見据えている。

(文/浅田夕香)

【印刷用記事】

教育現場に多様な人材の活躍を。 短期集中で専門性を磨く通信制課程/鎌倉女子大学短期大学部 初等教育学科 通信教育課程