通信教育マーケットデータ/通信教育を取り巻くマーケットの現状 概ね20万人が通信制の高等教育機関に所属しそのプロフィールや学びに求めるニーズは極めて多様

通信教育を実施する教育機関は現在どの程度あり、市場の規模はどのくらいなのか。

またそこで学ぶ学習者はどのようなプロフィールなのか。

はたまた、昨今社会人リスキリング領域で多い企業提供型教育の動向はどうなっているのか。

データとインタビューをもとに明らかにしたい。

- 図表1・2の引用元は以下を指し、該当ページ数のみを図表下に示す

令和6年12月13日(金)開催 大学分科会(第180回)・高等教育の在り方に関する特別部会(第14回)合同会議

参考資料1 関係データ集

https://www.mext.go.jp/content/20241213-mxt_koutou02-000039187_7.pdf - 図表3・4の引用元は以下を指し、該当ページ数のみを図表下に示す

令和6年9月12日(木)開催 第14回高等学校教育の在り方ワーキンググループ

参考資料5 検討を進めるための参考資料

https://www.mext.go.jp/content/20240912-mxt_00036-000037873_05.pdf

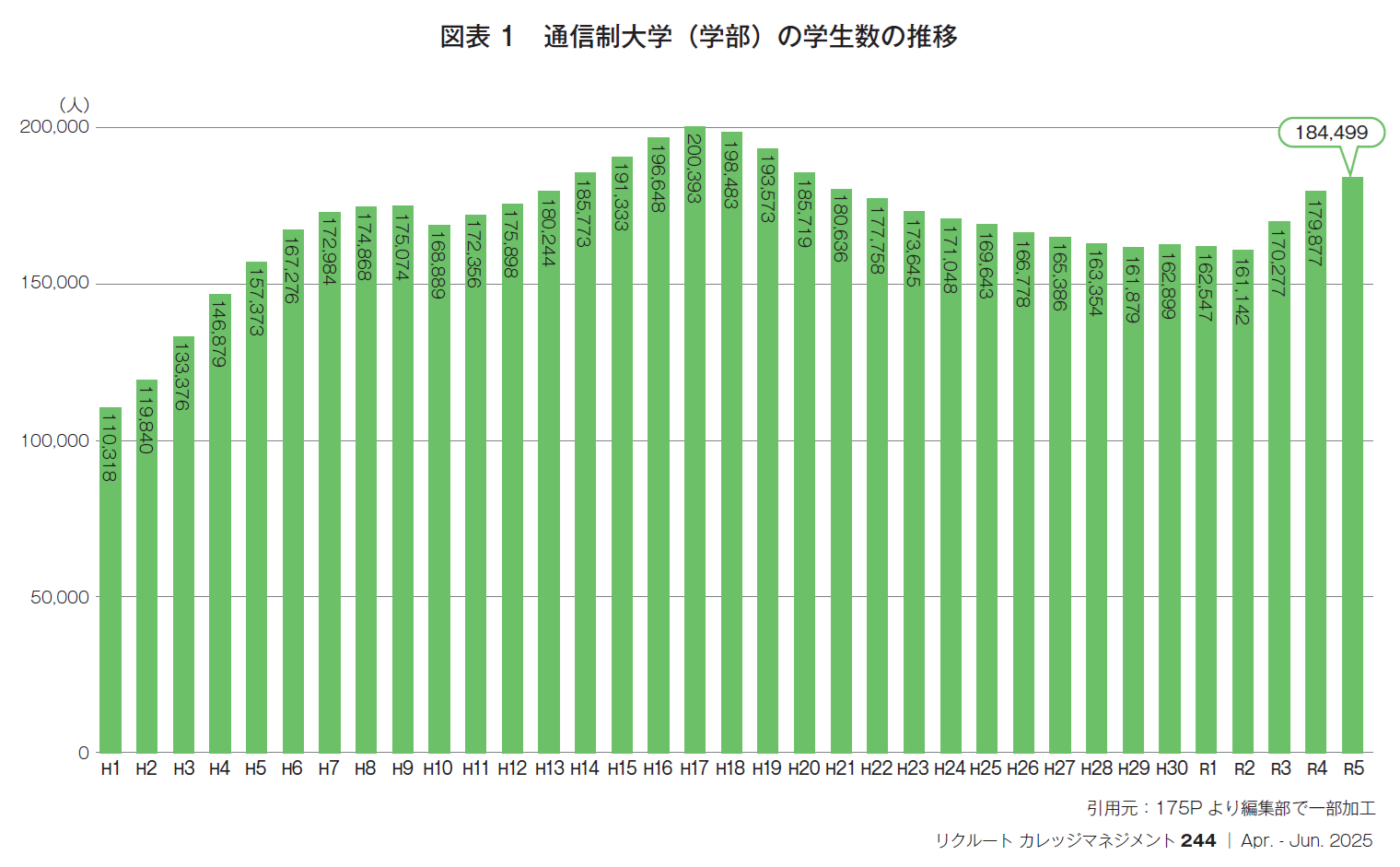

まず、通信制大学(学部)に通う学生数の推移を見ておきたい(図表1)。通信制大学の学生数は1989(平成元)年を起点に右肩上がりで増加し、2005(平成17)年をピークに減少に転じていたが、近年は再び増加傾向にある。この推移は1992(平成4)年に205万人で近年のピークを記録した18歳人口の推移とは全く異なり、明らかに18歳以外の属性も合わせたマーケットであることが窺える。近年増加の背景には通信制高校の増加、学びの多様なニーズ拡大、コロナ禍によるオンライン学修の拡大、リカレント需要の増加等がありそうだ。

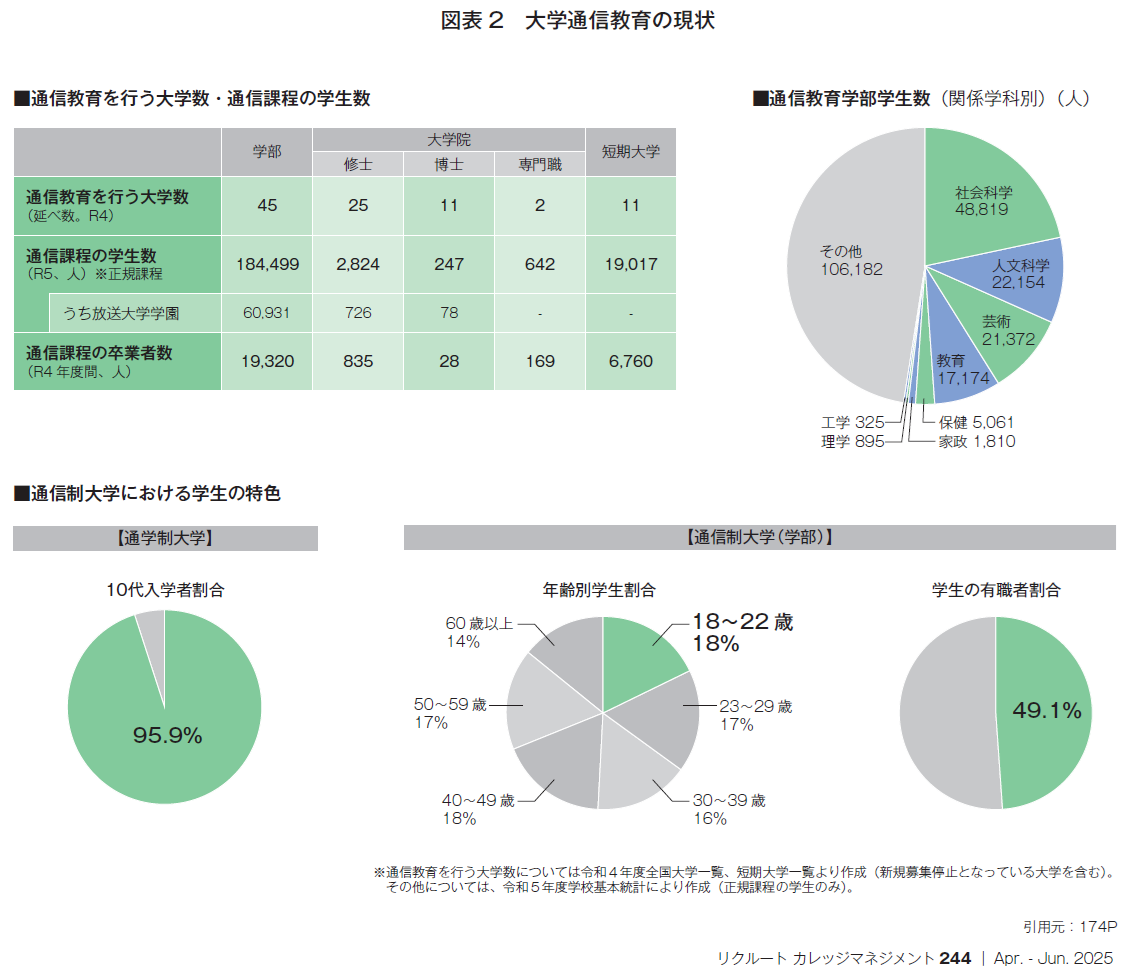

次に、通信教育を行う大学や所属する生徒数等について概観したい(図表2)。通信教育を行う大学は45学部、大学院で38、短期大学で11、合計94。通信課程の学生数は、学部18万4499人、大学院3713人、短期大学で1万9017人、合計20万7229人となっている。

学科別に見ると「その他」を除き、「社会科学」に属する学生が4万8819人で最多。最少は「工学」で325人。理工系学部の通信制は少数派である。

年齢別学生割合を見ると、通学制大学は10代入学者割合が95.9% とほぼ10代であるのに対し、通信制では18~22歳は18%程度で、多様な年齢層の学生で構成されていると言える。なお、紙幅の都合でデータは割愛するが、通信制が担う役割は、時代に応じてリカレント最大化の手段になっている時期と18歳の進路先になっている時期があり、近年は18~22歳の年齢帯が増加傾向。2023(令和5)年には40代とともに全体の18%と占有率でトップになっており、高校卒業後の進路選択において通信制を選択する層が一定数いることが窺える。

通信制は制度設計上、卒業124単位全てを遠隔授業のみで実施することが可能であり、対面を前提とした通学制大学に比べ、教育課程編成に当たっての遠隔授業活用においては各大学の自由度が大きいため、こうした「年齢やニーズの多様性」をどのように受け止めるかが通信制教育の大命題となる。

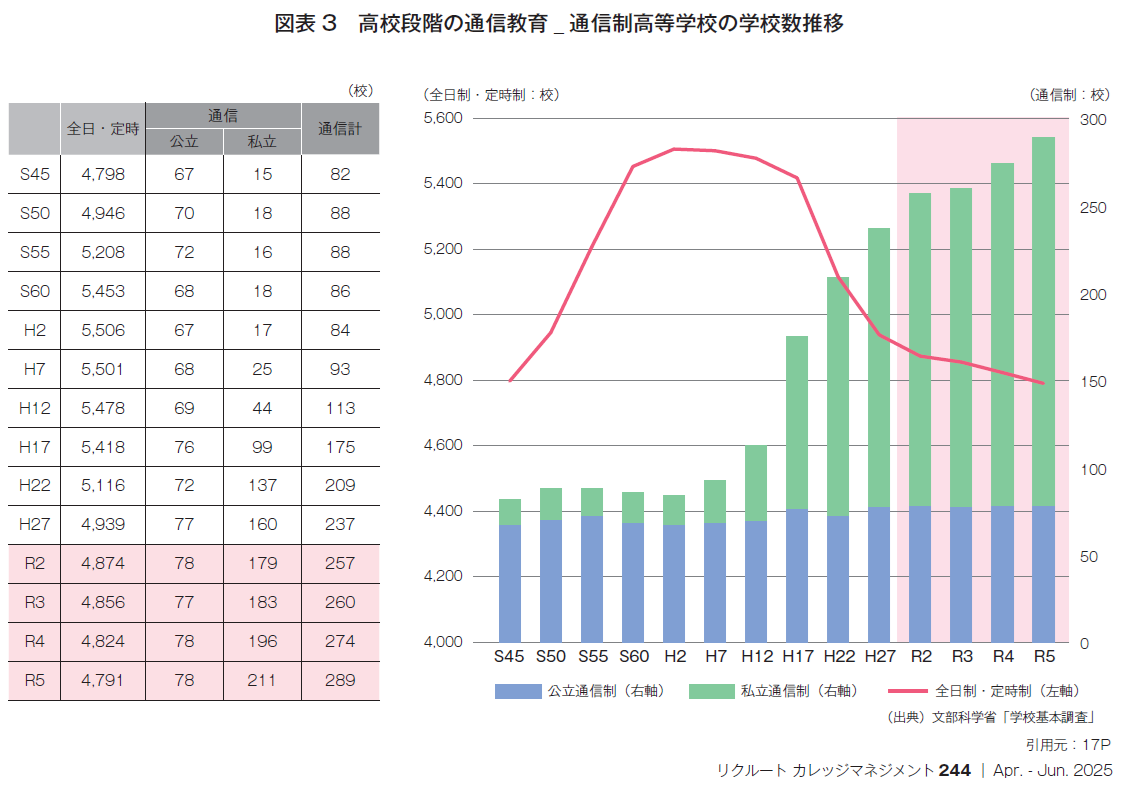

人口減少時期にあっても私立通信制高校数は増加傾向

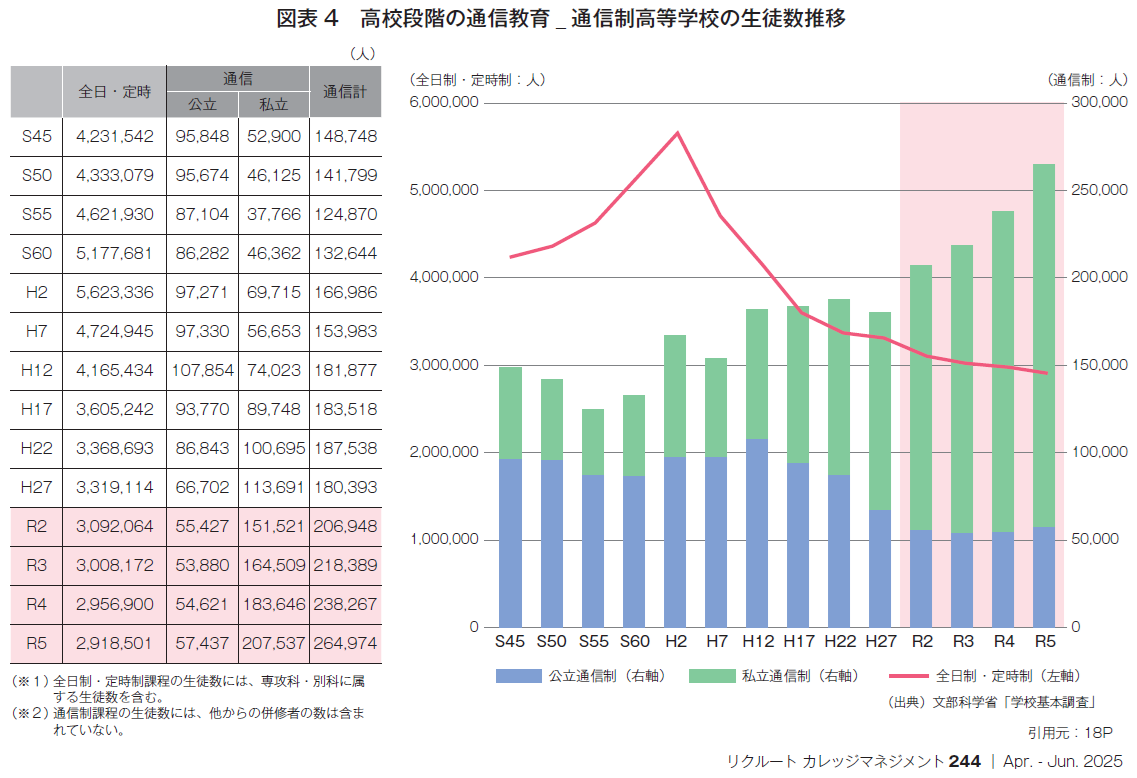

大学入学前の段階にも目を向けると(図表3・4)、人口減少に伴い、高等学校(全日制・定時制)の数は近年減少傾向にあるが、通信制高等学校数は全体として増加傾向。特に私立通信制高校の校数が大幅に増加している。また学校数増加に伴い生徒数も増加しており、紙幅の関係でデータはないが、令和6年度学校基本調査では29万87名に及び、統計開始以来過去最高。特に私立で増加している。

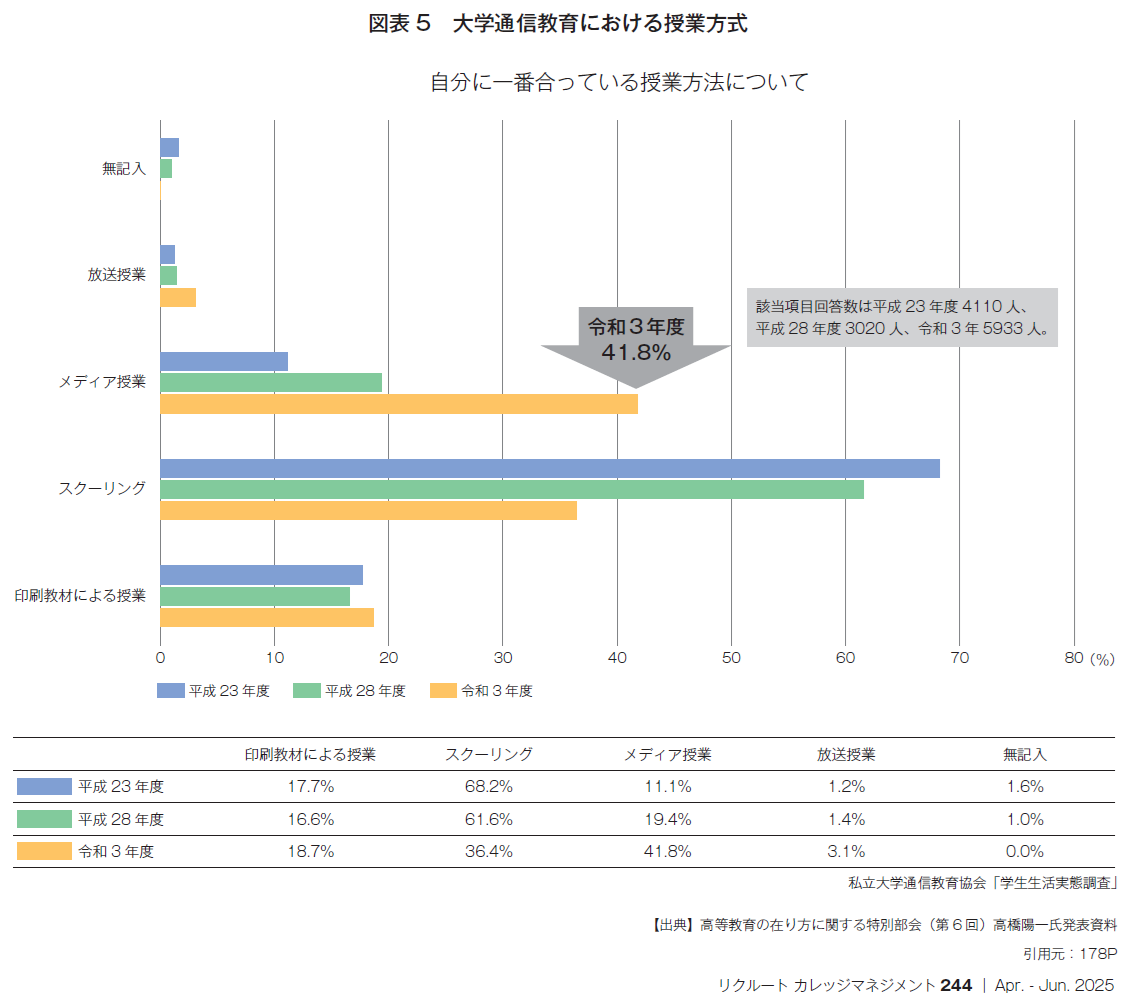

コロナ禍でメディア授業の人気が高まる

授業方式で人気なのは、2011(平成23)年度はスクーリング授業(対面授業)が68.2%と最も高かったが、2021(令和3)年度で一番高いのはメディア授業(遠隔授業)の41.8%と様変わりした(図表5)。コロナ禍を経て、オンライン授業の質が向上し、また積極的に取り入れる大学が増えたことも背景にありそうだ。YouTube等、動画コンテンツ利用拡大もあり、現状通信制の高等教育機関でメディア授業の質は当たり前に求められる要素と言えそうである。

【印刷用記事】

通信教育マーケットデータ/通信教育を取り巻くマーケットの現状 概ね20万人が通信制の高等教育機関に所属しそのプロフィールや学びに求めるニーズは極めて多様