横浜都心部に新キャンパスを開設し社会連携教育と地域・企業・学生の知の交流を促進/関東学院大学

DATA●関東学院大学

学生数1万1462名(学部1万1241名・大学院221名。2025年5月1日現在)

11学部(国際文化、社会、経済、経営、法、理工、建築・環境、人間共生、栄養、教育、看護)。

情報学部を2026年4月設置予定

関東学院大学は、2023年に横浜・関内キャンパスを新設し、既存の横浜・金沢八景キャンパス、横浜・金沢文庫キャンパスも含めて11 の学部の特徴を踏まえた修学キャンパスの再編を行った。その背景や狙い、同校が注力する「社会連携教育」におけるキャンパスの新設・再編の意義等について、小山嚴也学長に伺った。

学生募集と社会連携の強化を見据えて都心部に新キャンパスを設置

同校が新設した横浜・関内キャンパスは、行政や企業の拠点が集積する横浜・関内エリアにある。地下1 階・地上17階建ての都市型ビルの5階以上にキャンパス機能を持たせ、B1~4階にはブックカフェやシェアオフィス、ホール等を設けて一般に開放するほか、様々な教育プログラムを提供し、「知の交流拠点」として学生だけでなく市民の知的活動を支援する場としている。

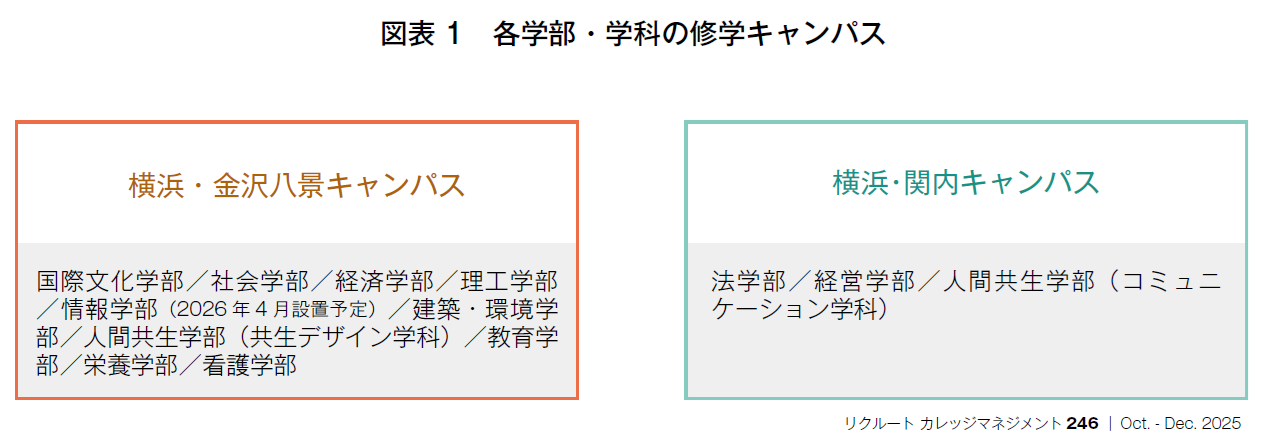

ここに経営学部と法学部、人間共生学部コミュニケーション学科を配置するとともに、国際文化学部と社会学部の修学地を横浜・金沢文庫キャンパスからメインキャンパスである横浜・金沢八景キャンパスへ変更。横浜・金沢文庫キャンパスはスポーツ施設としての機能に特化させた(図表1)。

その背景を順に追うと、まず、横浜・関内キャンパスの新設の狙いとして、大きく学生募集の強化と社会連携教育の強化の2つがあったという。「メインキャンパスの横浜・金沢八景キャンパスは、東京湾や相模湾に囲まれており、アクセス的にも主に北側からしか学生を集められない立地にあります。今後の学生募集を考えると、四方からアクセスできる横浜市中心部にもう一つキャンパスを持つことが長年の悲願でした」と小山氏は説明する。東京方面からも神奈川県央・西部からもアクセスしやすいJR関内駅から徒歩約2分という立地は、まさにその狙いに適している。

加えて、同校の発祥の地である横浜・山手地区は新キャンパスから徒歩圏内にあり、「創設の地に戻ってきたという意味合いもあります」と小山氏は話す。

社会連携教育を先導する学部・学科を新キャンパスに配置

そして、都心部に出ることにより、同校が注力している社会連携教育に取り組みやすくするというのがもう一つの狙いである。同校は、「課題は教室の中ではなく社会にあり、現場の課題を知ったうえでその解決策の手掛かりとなる理論につなげていく」という考えのもと、企業や自治体、地域と深く関わり、社会の課題に対して問いを立て、協働して解決に取り組む教育に約10年前から全学で取り組んできた。

とりわけ、新キャンパスに移った3つの学部・学科は特徴的で、経営学部は企業が提示する経営課題に向き合うプロジェクト型学習「K-biz」に、人間共生学部コミュニケーション学科は数カ月間学外に出て社会の様々な課題を見つけ出して解決法を考える「プロジェクト科目」に、長年取り組んでいる。また、法学部は県内外の複数の自治体や、県議会、県弁護士会等と連携した科目を設置している。

「新キャンパスは、県議会や県庁、横浜市役所、神奈川県弁護士会本部事務所、横浜地裁等が徒歩圏内にありますし、横浜に拠点を置く企業からもアクセスしやすい。社会連携教育が最も進んでいる3つの学部・学科において人の行き来をしやすくするという点で、横浜都心部にキャンパスを置くことは非常に大きかったと思います」(小山氏)

場の設置だけでなく教育の体系化も進める

同時に、同校が近年取り組んできたのが、社会連携教育そのものの定義づけと体系化である。まず2023年に、明確な定義づけがされていなかった「社会連携教育」という言葉を、広義には「社会にある課題と教室での学びをつなぐこと」と定義。社会連携教育の構成要素を「知る」「見る」「考える」「働きかける」の4つに整理し、全ての科目を社会連携教育のなかに位置づけ、それぞれの科目が4つの要素のどの役割を主に担っているかを整理した。

さらに2025年には、この「知る」「見る」「考える」「働きかける」の4つの観点で全学のディプロマ・ポリシー(以下、DP)をまず見直し、学部ごとのDPも同様の観点で見直しを進めている。「社会連携教育の中心的な場としてキャンパスを置けばそれでいいというものではなく、『私達が取り組みたい社会連携教育とは何か』ということを確認しながら取り組みを進めているからこそ、新キャンパスが機能すると考えています」と小山氏は話す。

もう一つの役割「知の交流拠点」

加えて、同校が新キャンパスに持たせているもう一つの機能が「知の交流拠点」である。どの学部も学術的な講演会やシンポジウムは新キャンパスで行い、また、市内の総合大学で唯一のキリスト教系の大学である責務として、教養の観点から横浜の開港や日本の開国の歴史とキリスト教の関係を伝える市民向けのイベントやセミナーを積極的に行っているという。「周辺地域・企業の皆さんにとって、街に大学がやってくるのは『知』が身近になることだと思っています。本学は研究や教養に関わるコンテンツを対外的に積極的に設計・発信することで、大学ブランディングを強化していきたいと思っています」と小山氏は話す。

横浜・金沢八景キャンパスは文理融合・学部連携の場に

一方、そのほかの学部・学科が集う横浜・金沢八景キャンパスは、「メインキャンパスであり文理融合のキャンパスとして、多様な学部がその枠を超えて交流・連携していく場」と小山氏は位置づける。新キャンパスの開設と同時に行った国際文化学部と社会学部の横浜・金沢八景キャンパスへの移転により、「新たな化学反応を期待している」と小山氏は続ける。

実際に、国際文化学部と理工学部、栄養学部の教員が連携して古代メソポタミアのシュメール人が醸造していたビールを作るプロジェクトを進めていたり、栄養学部が使用している業務用オーブンで生じる焼きムラについて理工学部の教員が解決策を示し論文化したりといった教育・研究の横断・連携が行われているとのことだ。

また、同校は以前より学部横断的な教育プログラム「グローバルインスティテュート」を設ける等、学部の専門的な知見のみならず、他分野の知見を知り、複眼的な視点を養う取り組みも進めている。2023年には学生達が学部を超えて多文化交流プロジェクトを企画・立案し、採用されたプロジェクトに同校が資金援助を行う「KGU Global Initiative Project」を開始。また、学部間の科目の乗り入れ等も進めている。「社会にある課題を見たときに、学部が異なれば課題の捉え方も解決の仕方も異なります。その多様な視点や発想に気づくことが大事で、修学地の再配置によりその取り組みや効果の高まりが起こりつつあると感じています」(小山氏)。

学生募集にも効果

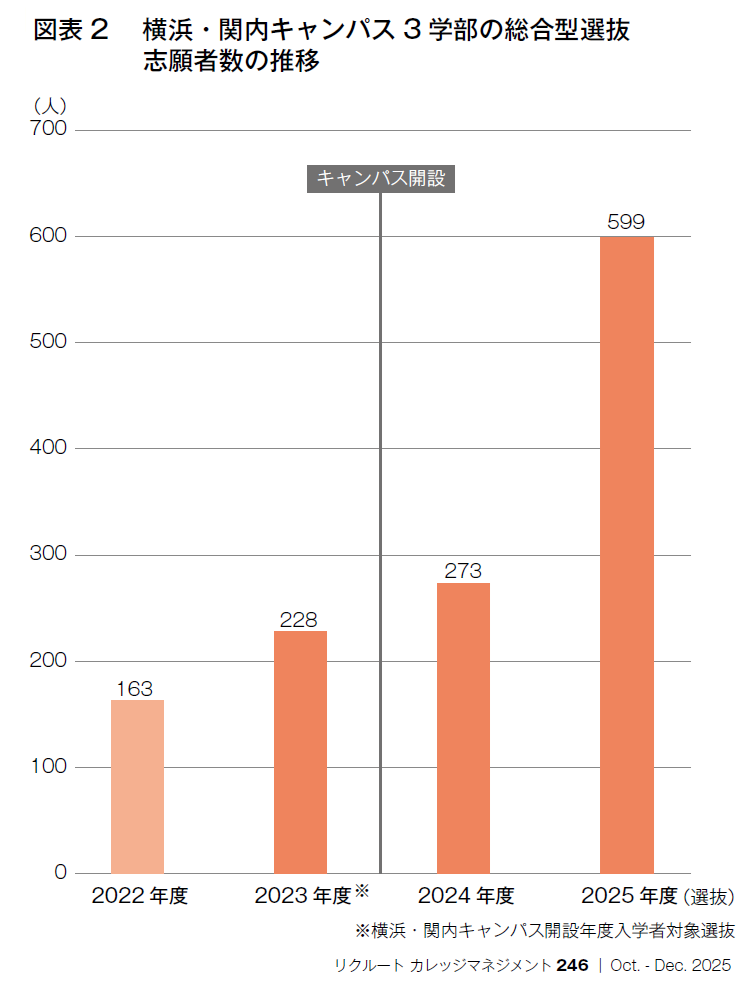

新キャンパス開設から3年目を迎え、反響の一つとして表れているのが、新キャンパスの3つの学部・学科の募集人気の高まりである(図表2)。「いずれも元々人気のある学部・学科でしたが、経営学部は特に総合型選抜においてその傾向が顕著に表れています。女子学生比率も同様で、例えば経営学部は、以前は2割だったのが、新キャンパスに移ってからは3~4割くらいに増えました」と小山氏。学生からは、駅徒歩2分という利便性や建物の新しさが好評とのことだ。

また、連携先の企業や自治体からは、「心理的な距離が近くなった」という声を聞くようになったそうだ。「『関内エリアの再開発に学生に関わってほしい』等、連携の相談も非常に多く頂いています」と小山氏は話す。

次の課題の一つは「教職員の交流をもっと広げていくこと」(小山氏)だという。「コロナ禍や学部数の増加に伴い教職員の交流機会が減り、教員が自学部の教員しか知らない、教員と職員が気軽に相談し合える関係を築けていないといった現状があります。社会連携を謳っている本学ですが、まずは教職員が学部を超えて混ざっていなければ、学生に混ざれと言っても混ざりませんし、教職協働も進まず、実質的な取り組みができません。できるだけ交流の機会を設け、より顔の見える関係を作っていきたいと思っています」(小山氏)と先を見据えている。

(文/浅田夕香)

<B1~4階:市民に開かれた施設>

654名を収容可能な「テンネー記念ホール」。関東学院設立者の一人の名を冠し、国際会議や講演会等に活用されている。

コワーキングスペース・シェアオフィス「AGORA KGU KANNAI」。登記可能で事業拠点として利用する企業も。

ブックエリアを併設したカフェダイニング「BACON Books&cafe」。知的交流の場として市民向け講座等も開催されている。

<5~17階:学び舎としてのキャンパス機能>

2フロアに渡り設けられているラーニングコモンズ。学生の創造性を促すべく、開放感のある空間に設計され、文具等を扱う購買やカフェスタンドも併設されている。

プレゼンテーションやパブリックビューイングに活用できる「ステップホール」。

最上階にあるランチスペース「ユニバーシティ・ラウンジ」。