【寄稿】中央教育審議会答申 我が国の「知の総和」向上の未来像 ~高等教育システムの再構築~について/文部科学省高等教育局企画官(併)高等教育政策室長 髙見英樹

【0】はじめに

令和5年9月、文部科学大臣から中央教育審議会に対して、「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方」について諮問が行われた。その後、同審議会大学分科会の下に高等教育の在り方に関する特別部会が設けられ、総会4回、大学分科会7回、特別部会15回(合同会議を含む)にわたって審議が重ねられ、本年2月21日に中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」の向上の未来像~高等教育システムの再構築~」がとりまとめられた。本稿では、本答申の主なポイントについて紹介する。

【1】今後の高等教育の目指すべき姿

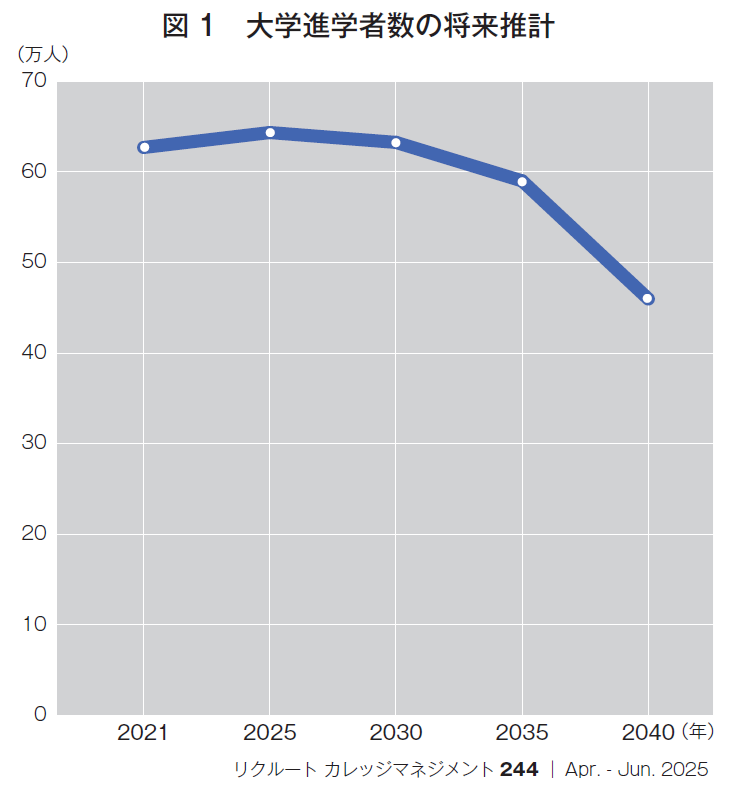

気候変動等の環境問題や、緊張化する国際情勢、世界経済の不安定化等の世界情勢に加え、我が国において最も重要な課題の一つは少子化である。特に、大学進学者数の推計として、現在約63万人いる進学者が2035年には約59万人、2040年には約46万人となり、現在の定員規模の約73%へと大幅に減少すると予測される(図1)。

そのようななか、目指す未来像とは、一人ひとりの多様な幸せと社会全体の豊かさ(well-being)の実現を核とした、持続可能な活力ある社会である。そして、育成する人材像は、このような社会の担い手や創り手として、真に人が果たすべきことを果たせる力を備え、人々と協働しながら、課題を発見し解決に導く、学び続ける人材である。

目指す未来像の実現のためには「知の総和」を向上することが必須である。「知の総和」は、人の数と、人の能力の掛け合わせで決まる。

「知の総和」の向上のためには、教育研究の質を上げ、社会的に適切な規模の高等教育機会を確保し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要である。ここでいう質とは、教育研究の質を図ることで学生一人ひとりの能力を最大限高めること、規模とは、社会的に適切かつ必要な高等教育機会を量的に確保していくこと、アクセスとは、地理的・社会経済的な観点からの高等教育の機会均等を実現することである。

上記に併せて、今後の高等教育を考えるにあたって重視すべきものとして、「教育研究」「学生への支援」「高等教育機関の運営」「社会の中における高等教育機関」の4つの観点を掲げている。

【2】今後の高等教育政策の方向性と具体的方策

- (1)教育研究の「質」の更なる高度化

- (2)高等教育全体の「規模」の適正化

- (3)高等教育へのアクセス確保

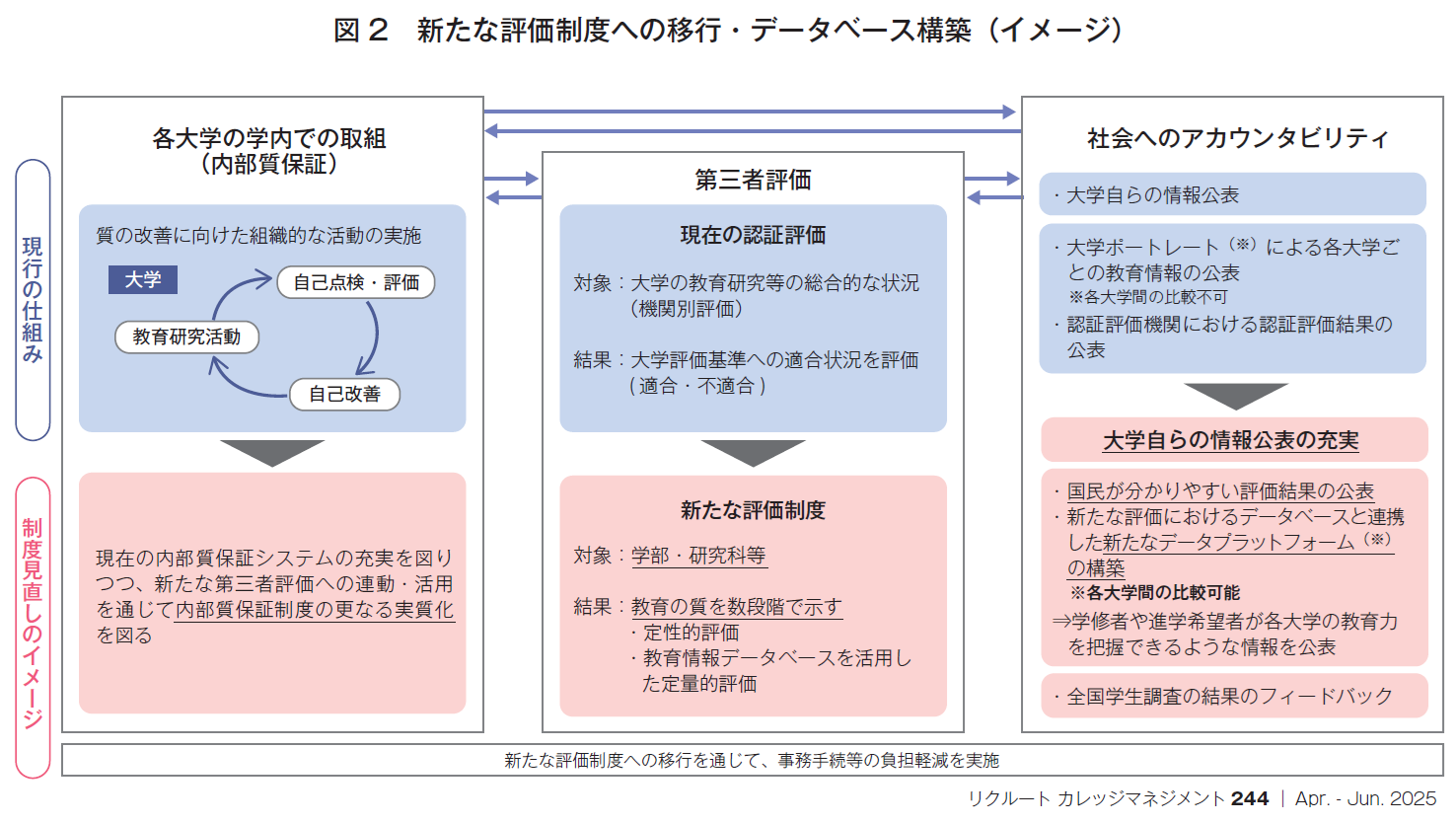

厳格な成績評価や卒業認定、成績優秀者への称号授与等を通じて、出口における質保証を促進するとともに、認証評価制度を見直し、在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか、といった教育の質を数段階で評価する新たな評価制度へ移行することが必要である(図2)。

また、多面的・総合的な入学者選抜の推進や転編入学の増加を図るための定員管理の見直し等、多様な学生を受け入れるための取り組みを進めるとともに、留学生モビリティーの拡大を図る。加えて、社会人の学びの場を拡大することや、時代の変化を踏まえた通信教育課程の在り方の見直しを通じた通信教育課程の質の向上が求められる。

さらに、大学院教育の改革として、体系的な大学院教育課程の編成推進や、学士・修士5年一貫教育の大幅拡充等による学士課程から博士課程までの連続性向上・流動性促進を通じて質の高い大学院教育を進めるとともに、多様な進学者の受け入れを促進することが必要である。

一方、研究力の強化の観点からは、研究開発マネジメント人材等の量的不足解消や質の向上等を通じて質の高い研究環境を構築するとともに、研究と教育それぞれに重点を置く教員の活用促進や、形式的な会議の見直し等、研究環境の低下要因を取り除くための業務負担軽減を進めることも求められる。

また、高等教育機関を横断的に比較する観点から、設置者別ではない新たなデータプラットフォーム(Univ-map(ユニマップ)(仮称))を構築し、情報公表をさらに進めることが必要である。

一定の規模を縮小しつつ、S/T比(学生/教員比率。当該機関における教員一人当たりの学生数)の改善等による質向上や収容定員・資源の大学院へのシフト、留学生・社会人増を行う大学等への支援等を通じて、「意欲的な教育・経営改革」を行うための支援を進めるとともに、大学等連携をより緊密に行うための仕組みの導入や支援策の検討等、高等教育機関間の「連携」の推進を図ることが必要である。

また、審査時の財産保有要件や経営状況に関する要件厳格化、設置計画の履行が不十分な場合の私学助成金減額・不交付等「厳格な設置認可審査」へ転換するとともに、定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した場合のペナルティー措置緩和、再編・統合を行う大学等への支援等を通じた「再編・統合」の推進、一時的な減定員を戻すことを容易にする仕組みの創設や、早期の経営判断を促す指導の強化等による「縮小」への支援、在学生の卒業までの学修環境確保や、卒業生の学籍情報の管理方策の構築、残余財産帰属の要件緩和等を通じた「撤退」への支援等を講じることも必要である。

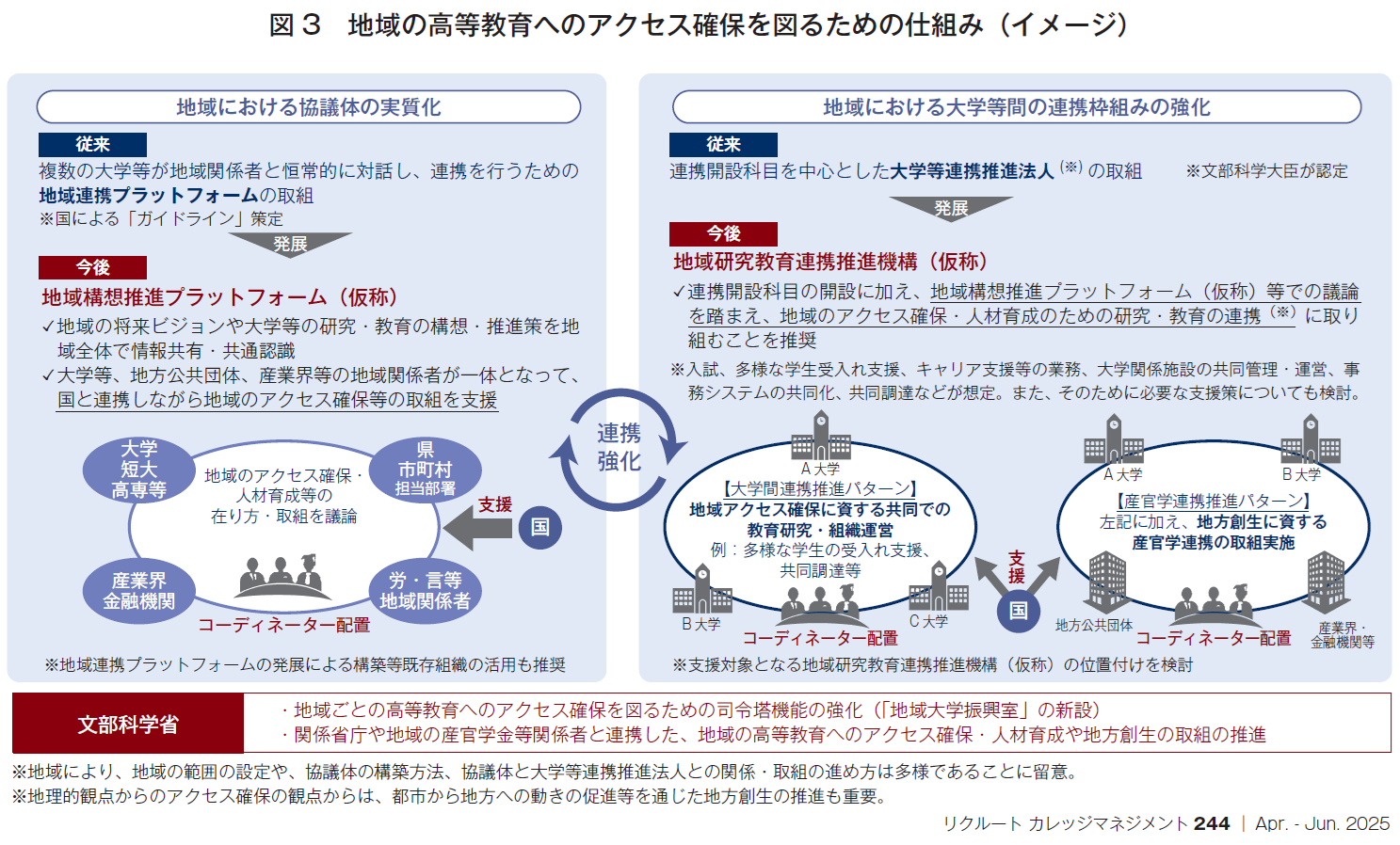

地理的観点からのアクセス確保を図るため、地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界等関係者が議論する協議体(地域構想推進プラットフォーム(仮称))を構築するとともに、地方公共団体への高等教育振興担当部署の整備促進、国における司令塔機能の強化を図ることが求められる。また、国による情報提供、コーディネーターの育成・配置等を進めるとともに、協議体での議論を踏まえ、国が支援をする仕組みの構築や、大学等連携をより緊密に行うための仕組み(地域研究教育連携推進機構(仮称))の導入等、地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育機関への支援を行うことも必要である(図3)。

さらに、都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生を推進するため、国内留学や学生寮の整備、サテライトキャンパスやキャンパス移転等の取り組みを進めるとともに、大学間連携による授業の共有化等、遠隔・オンライン教育の推進を図ることも重要である。

一方、経済的観点からのアクセス確保としては、高等教育の修学支援新制度等の着実な実施を図るとともに、企業等による代理返還の普及促進等、個人への経済的支援を充実することが必要である。また、社会的観点からのアクセス確保としては、プッシュ型の情報発信等、高等教育機関入学前における取り組みを進めることも求められる。

【3】機関別・設置者別の役割や連携の在り方

大学、短大等の各機関を取り巻く状況の変化を踏まえ、機関ごとの違いや特色を生かしつつ、各機関が自らの役割を再定義して改善に取り組むことが求められる。

国立大学は、社会を先導する人材を、地方をはじめ全国で育成するための教育機会の確保や、国として継続的に実施すべき多様な研究の実施という役割を果たすことが期待される。一方で少子化が進展するなかで、修士・博士への資源の重点化を図りつつ、国際化や地域のアクセス確保にも配慮しながら学部定員規模の適正化や連携、再編・統合の推進に向けた検討を行っていくことが求められる。

公立大学は、地方公共団体の規模や実態、設置目的に応じた教育研究を行っていくことが期待される。一方、定員規模の見直しに向けた検討も周辺の高等教育機関の状況等地域の実態を踏まえつつ行うとともに、私立大学の公立化については、引き続き安易な設置は避ける必要がある。

私立大学は、今後も引き続き、建学の精神やそれを踏まえた現代的なミッションに基づき、自主性と公共性のバランスを図りながら、多様性に富んだ教育研究を実施していくことが期待される。一方で、今後の更なる少子化を見据えた定員規模の見直しは不可避であり、意欲的な教育・経営改革や、規模の適正化を図る大学への支援を進めていくことが求められる。

他方で、各高等教育機関が全体として機能別に分化していく方向に向かうなかでは、それぞれの機能に即した高等教育機関間の連携も、今後ますます重要となっていくものと考えられ、設置者別を超えて、その機能や特性に応じた支援を講じていくことも求められる。

【4】高等教育改革を支える支援方策の在り方

高等教育は、社会・生活基盤を支える人材、地域の成長・発展をけん引する人材、世界最先端の分野やグローバルな競争環境で活躍する人材等の厚みのある多様な人材育成、学術研究による知の創出やイノベーション等の役割を担う国力の源泉であり、高等教育への投資は未来への先行投資と考えるべきである。

高等教育機関が社会的な信頼を得るためには、高等教育機関を卒業、修了した者が自身の成長をはじめとした教育の価値を会得して社会で活躍するとともに、産業界等との人材交流や共同研究等の連携の強化を通じて社会から理解を得ることが重要である。また、現在必ずしも視覚化されていない教育コストについて、現代的な高等教育機関を取り巻く環境や、より質の高い教育研究の実施も念頭に必要となるコストを明確にし、社会に広くその必要性を訴えかけていくべきである。

高等教育は、個人にも社会にも便益を与えるものであるとともに、社会の新たな知の創出やイノベーションに関して極めて重要な役割を担うものであることから、大胆な投資を進め、我が国の成長のために更なる強化を図っていくべきである。その際、公財政支援、社会からの投資・支援、個人・保護者負担のどれか一つだけに依存するのではなく、持続可能な発展に資するような規模・仕組みを確保することが必要である。

今後、答申後2~3年程度までに、公財政支援の充実としては、国立大学法人運営費交付金や私学助成金等の基盤的経費助成の十分な確保や、競争的資源配分の不断の見直しと充実、社会からの支援強化としては、企業による奨学金の代理返還制度の活用促進や寄附獲得の促進、個人・保護者負担の見直しとして、近年の物価や人件費の変化、教育活動に係る費用を考慮した個人・保護者負担の在り方について、個人支援や機関補助とのバランスも勘案しつつ検討することが必要である。

また、答申後5~10年程度で、財務構造の改革を進めていくことが必要であり、授業料等の最低ライン設定や公的支援の仕組みの見直しに向けた検討等、教育コストの明確化と負担の仕組みの見直しを行うとともに、税制の在り方や寄附の充実等の検討等、高等教育への大胆な投資を進めるための新たな財源の確保を図ることが必要である。

【5】おわりに

冒頭でも示した通り、18歳人口が急激に減少するのは2035年頃である。あと10年あるではなく、たった10年しかない。この期間に、国において必要な制度改正や支援措置を講じるとともに、各高等教育機関においては、本答申で示した質、規模、アクセスに関する必要性を認識し、議論を重ねたうえで、実行していかなければならない。その意味でも、本答申を手に取った全ての者が、今直ちに改革に取り組むことが求められる。

文部科学省としては、本答申を踏まえ、制度改革や財政支援の取り組み等、今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的方策の実行に速やかに着手する予定である。

【印刷用記事】

【寄稿】中央教育審議会答申 我が国の「知の総和」向上の未来像 ~高等教育システムの再構築~について/文部科学省高等教育局企画官(併)高等教育政策室長 髙見英樹