県が掲げる構想に呼応して創る学部等連係課程/佐賀大学 コスメティックサイエンス学環

佐賀大学は2026年春に学部等連係課程としてコスメティックサイエンス学環(仮称)を設置予定である。その趣旨や背景等について、学環設置準備室・副室長で理工学部教授の長田聡史(おさださとし)教授にお話を伺った。

- 教育学部、芸術地域デザイン学部、経済学部、医学部、理工学部、農学部の6学部で構成される総合大学

- 2020年に策定した「佐賀大学ビジョン2030」で、大学の使命として「地域と共に未来に向けて発展し続ける大学」「本学の有する境界領域や学際領域に機動的に対応」等を表明

- 2026年春にコスメティックサイエンス学環(仮称)を設置予定(入学定員30名)

県が進める「コスメティック構想」に帯同する教育躯体の設計

佐賀県は2012年頃から、佐賀県をコスメティックの一大産業地にするべく産業集積を進める「コスメティック構想」を展開している。県のHPには「豊かな自然が生み出す素材とアジアの中心に位置する地の利を活かし、日本一コスメビジネスがしやすいまちを目指す」ために、「産学官連携による人材育成・研究開発、スタートアップの創業・成長支援といった環境整備、原料として有用な地産素材の探求、国際取引の推進等」を推進するとある。2013年には県庁内に「佐賀県コスメティック構想推進室」を設置し、事業を推進してきた。「行政がここまでコスメ産業の支援を行っているところは珍しいのではないか」と長田氏は述べる。

佐賀大学は2018年に唐津キャンパスをコスメ及びヘルス関連プロジェクトの拠点として体制を整備し、化粧品科学が専門の徳留嘉寛教授が公開講座の開催等で県との連携を深めてきたが、必ずしも全学的な動きではなかったという。それが変化するきっかけになったのは、2022年から始まる第4期中期目標・中期計画の土台として2020年に策定した「ビジョン2030」である。そこでは2030年に大学として目指す姿として、「佐賀大学に関わる人々が誇れる大学」「佐賀大学で学びたいと選ばれる大学」「地域社会から期待、信頼される大学」の3つが掲げられ、特に3点目において、地域社会の発展に貢献する大学という立ち位置を再確認し、改めて県の動きに大学として連携することを決めたという。「地域と共に未来に向けて発展し続ける大学であること、学際領域で新しい研究分野を創出していくことという2つのスタンスで地域貢献していくことが決まり、県の構想に寄与していくことになりました」と長田氏は話す。そうした経緯から今回の学環設置があるわけだが、具体的な検討がスタートしたのは2024年1月からで、急ピッチで検討を進めてきたという。

学環名と学部等連係課程に込めた狙い

キャッチーに思える学環名についても伺ったところ、「日本ではあまり見かけませんが、欧米等では確立された学問であり、一般的な名称です。日本人に分かりやすいように『化粧品科学』とする案もありましたが、国際通用性や名称のインパクトも考え、コスメティックサイエンス学環としました」と長田氏は説明する。また、「化粧品」という名称から調合等が中心の教育イメージを喚起してしまうことも懸念されたという。長田氏は、「新たな学環で展開する教育はあくまで“サイエンス”であり、そのテーマとしてコスメ領域があるという建て付けです」と強調する。

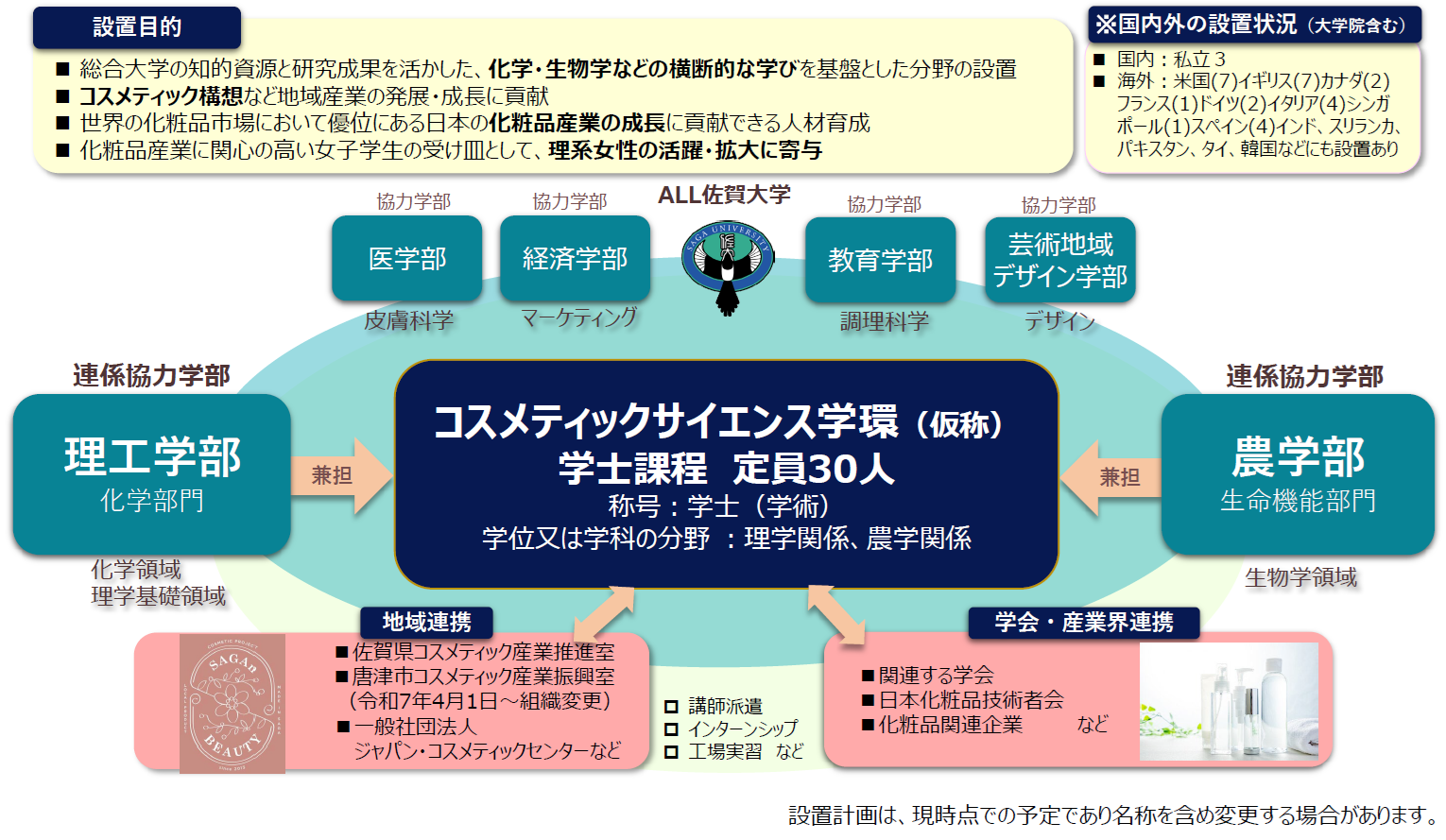

学部等連係課程を選択した理由は、「理学と農学が協働する領域だから」と明快だ。また、「コスメ産業で活躍する人材は理・工・薬・農出身が多いですが、そうした分野に進んだ卒業生に話を聞くと、『化粧品に関連する法律知識、商品化におけるマーケティングやパッケージデザイン等の知識も学生の時に勉強できると良かった』という声が多いです。そうした周辺領域へのアクセスのしやすさを考えると、学問領域に閉じて体系化するよりも、複数の学部がリソースを出し合い、横断・協力して教育を作り上げる連係課程のあり方が適していると考えました」と長田氏は補足する。学部等連係課程では主たる授業は「連係協力学部」が教育リソースを出し合うほか、「協力学部」による授業提供等も合わせてカリキュラムが設計されるのが特徴だ。新学環では理工学部の化学領域・理学基礎領域と、農学部の生物学領域が基幹となり、他の学部も協力学部として観点別にリソースを提供する形をとる予定である(図1)。

翻って準備室としてのご苦労が多いのも、基幹教員を中心とした担当教員の体制作りや、主務・兼務等に即した学部との折衝やエフォート管理・調整であるという。こうした横断的躯体の宿命とも言えよう。しかし総合大学だからこそのリソース横断的な教育躯体にすることで、各領域に閉じていては作ることが難しい教育価値の創出につながると長田氏は考えている。

図1 化粧品産業に貢献する国公立大学初の学部等連係課程

「コスメティックサイエンス学環」(仮称)の設置構想(令和8年4月設置予定)

コア科目を中核に置きサイエンスできる人材を育てる理系カリキュラム

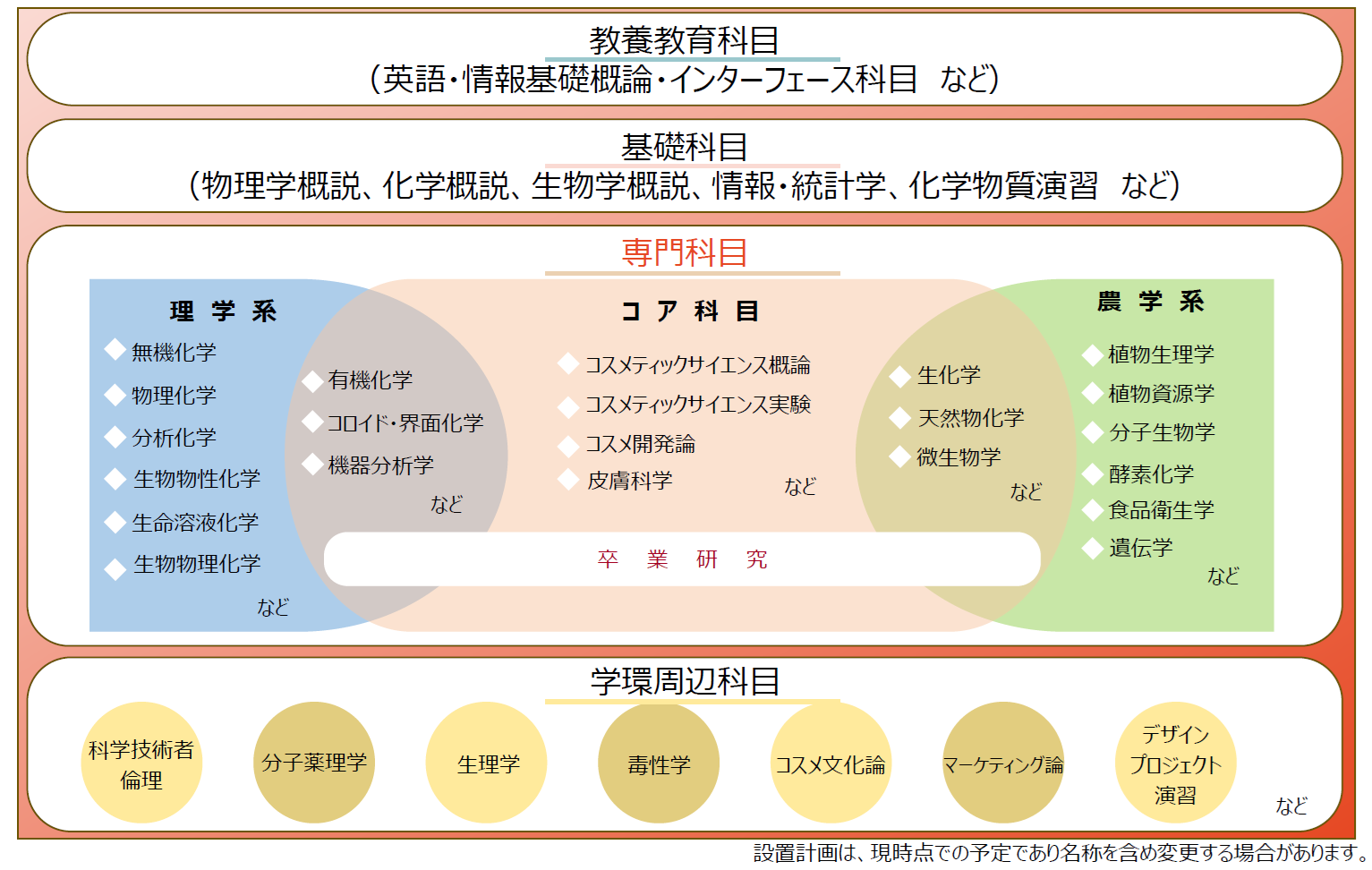

新学環で行われる教育内容について伺った(図2)。「きちんとサイエンスできる人材を育てるのが目的の完全理系カリキュラムです」との言葉通り、基本的な理数系の知識を1年次に培い、1年次後期以降は理学系・農学系で構成されるコア科目を中核とした専門的な学びで卒業研究につなぐという流れだ。「多様な産業で働くことを想定して多様な研究室を用意したい」と長田氏は述べる。卒業後の進路は、約半数は学部卒で化粧品業界や化学関連産業、公務員等の就職へ、残りは大学院に進学して研究を深めていくことを想定しているという。

また、佐賀大学は全学でも課題発見・問題解決の手法を養うことを重要視しており、1年次等の早い段階でPBLを経験し、うまくいったこと・いかなかったこと等を内省し、その後の学びにつなげるという流れでカリキュラムが構成されている。

産学連携について聞くと、企業インターンシップの受け入れ等の申し出が多いという。「研究は新しい発見をするのが目的ですが、企業活動は実際に市場で売れるのかというコストパフォーマンス等が評価の中心です。どちらが正しいかということではなく、多様なプレイヤーと協働する機会が多ければ、多様な観点で物事を進めることができるようになる。学生は産業界の方の話を聞くだけでも大きな刺激になる。そうした機会や共同研究・教育連携等を今後なるべく多く作っていきたい」と長田氏は意気込む。

図2 学びのイメージ

目的意識の高い入学者による周囲への好影響も期待

学環への想定入学者層として、「コスメティックと区分している以上、ある程度の就職・キャリアイメージを持つ人が多いのではないか」と長田氏は話す。「化学は高校までの科目として得意でも、業界として進みたいかというとそうでもなかったり、具体的なイメージを持てていなかったりする学生は多いものです。そうした学生が多いところに、定員30名といえども明確なキャリアイメージを持つ人が与える影響は大きいのでは」と期待する。また、昨年9月に行った記者会見の内容は地方紙を含めて全国的に掲載があった。11月に行った広報イベントにおいては、オンラインや保護者を含めて300名もの動員があり(男女比は9割が女性)、遠方から来学した生徒もいたという。長田氏は、「どうしてもコスメという言葉がイメージ先行しているところはあると思うので、内容は理系知識が必要な教育だということを丁寧に説明していかないといけない」としつつも、一定の手ごたえを感じているようだ。

設置が計画通り進めば、佐賀大学ビジョンで掲げる2030年に一期生が輩出されることになる。その頃どういう状態を期待するのかを聞くと、「本学環の独自性の高い教育が確立して地域産業に貢献し、本学が名実ともに地域に根差した状態ができていることを期待したい」と長田氏は述べる。学環設置の経緯からして地域産業への人材輩出は期待されるが、「コスメティック産業を通して世界と佐賀をつなぎ、本学由来で世界に羽ばたく人材にもなってほしい思いもある」という。

国が進める理系人材育成や半導体企業誘致等も横目で見つつ、「ほかと同じ方向を向いても仕方ない。本学は佐賀の地で本学にしかできない人材育成を行っていきたい」。長田氏の言葉は力強い。

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2025/5/12)