【Interview】初等中等教育の教育改革を振り返る/文部科学省初等中等教育局 主任視学官 田村 学

2022年度に高等教育課程の新たな学習指導要領が本格導入され、2025年度入試はその1期生が志願層となる新課程入試であった。

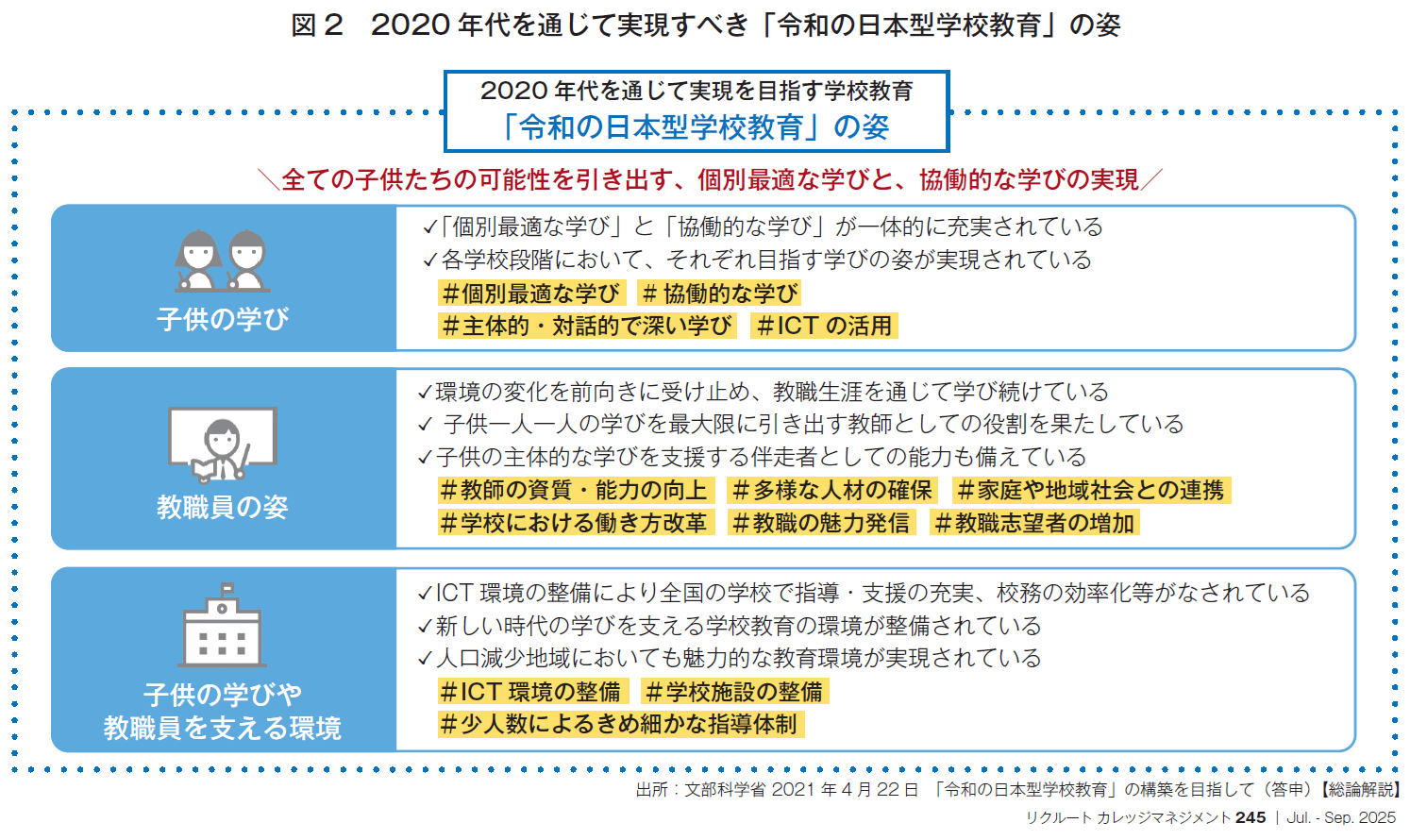

一方、2021年の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」(以下、令和答申)以降、初等中等教育の現場では主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善のもと、個別最適で協働的な学びの一体的な充実と、そのための環境整備、働き方改革の推進が進められている。

また、昨年9月の論点整理を踏まえ、12月には「教育課程の基準等の在り方について」及び「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成」についての諮問がなされ、いよいよ次期学習指導要領の審議が始まった。

本稿ではこうした政策を振り返りつつ、現状と今後への兆しについて、文部科学省で長らく初等中等教育に関わってこられた田村学主任視学官にお話を伺い、次稿では次期学習指導要領改訂に向けた論点を整理することで、現状と今後について概観し、高等教育の前段階で行われている教育改革を踏まえた議論の参考に供したい。

-改めて、現行の学習指導要領の狙いを教えてください。

初等中等教育では、これまでの日本の転換点とも言える教育改革が進んでいます。現行課程の最大のポイントは、「実際の社会で活躍するための資質・能力を育成すること」を起点にした点です。これまでは、言葉を選ばずに言えば、知識を暗記してテストに合格できるのが良い教育と言われていた節があります。もちろん基盤としての知識は重要ですが、社会で問題解決を行う時にその知識が使えるか、「知っている」だけではなくて使うための方略や態度が身についているかどうかこそが重要だということです。手元のスマホで情報検索はいくらでもできる時代に、それらをどのように組み合わせて使うのかを思考できなければいけません。

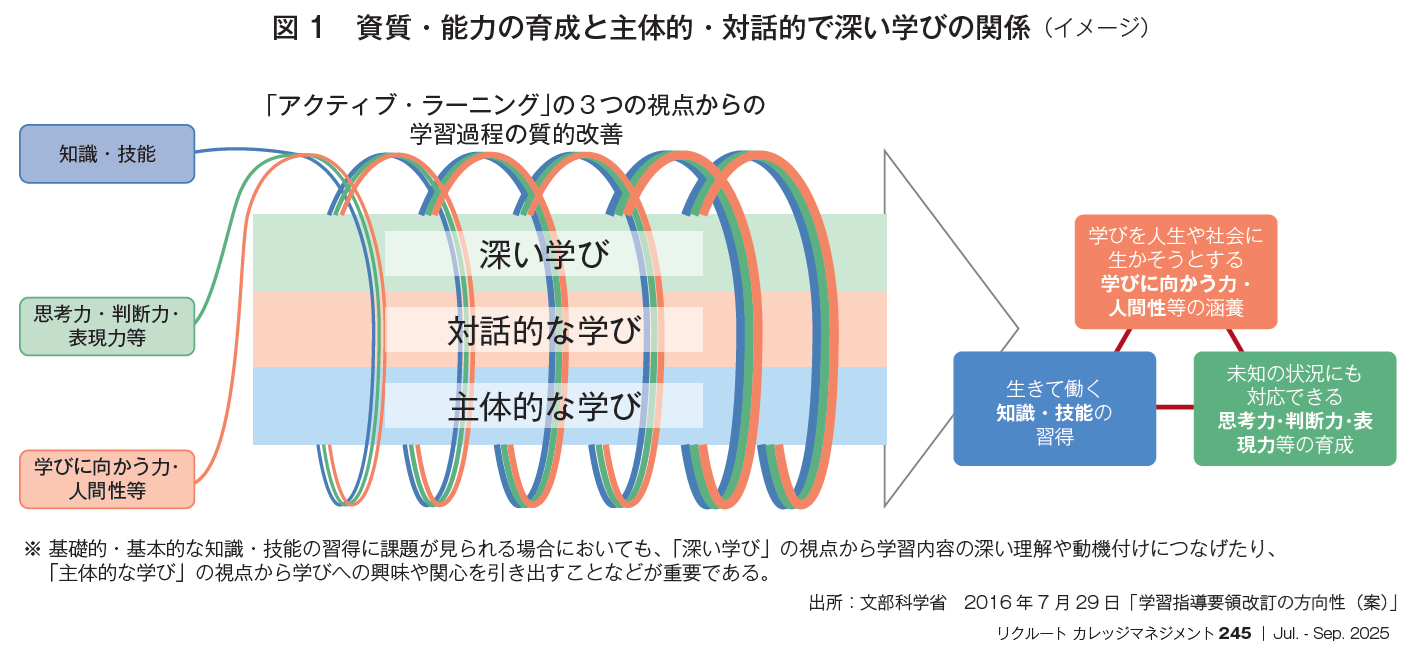

そこを最上位のミッションとして整理した時、それを実現するためには、子ども達の「日々の学びのありよう」を変えていく必要がある。普段の授業を「主体的・対話的で深い学び」にしていくことで、改訂目的であるミッションが達成できるという建てつけです。授業で教える内容だけが変更される改訂ではなく、授業のありよう自体が問われるようになった。そこがこれまでの改訂と大きく異なる点です。

-資質・能力の育成が最大の目的で、その方法論として「普段の授業改善」があり、改善の方向性が「主体的・対話的で深い学び」という整理なのですね(図1)。では「主体的・対話的で深い学び」とは、具体的にどのような学びなのでしょうか。

いわゆる「チョーク&トーク」の教授法では実際の社会で使えるような育成にはつながりにくい、あるいはそれをどう生かすかが子ども自身に委ねられてしまうので、適していないわけです。教えることありきの教師主導の授業から、子ども達が何をそこから得るかという子ども中心の考え方が大事になる。この点からコンテンツ・ベースからコンピテンシー・ベースへの教育転換とも言われます。子ども達が授業で得た知識を使おうと思えるような授業、あるいは実際に使ってみる授業にしていくわけですね。

文部科学省は「主体的・対話的で深い学び」を英訳しています。「主体的」とは英語でproactive、子ども達自ら積極的に行動するという意味です。「対話的」とはinteractive、一方通行の伝達ではなく双方向や相互作用的な意味です。最後に「深い学び」はauthentic learningで、「本物の」「真正の」という意味ですが、これが最も分かりにくい。

「深い学び」とは、子どもが獲得した一つひとつの知識を構造化することで、精緻で高度な状態にしていくことです。点が線となり、つながるイメージですね。応用や活用を前提にした時、個別知識が点として存在するだけでは汎用性に乏しく、個々に対応した場面でしか効きません。One to oneで対応した知識を身につけさせるのではなく、多様な場面で応用できるためには、各知識を関連付けてつないでいく必要があります。具体的には、「得た知識をいかに活用するか」という工程を授業に組み込み、「話す」「書く」といった行為でアウトプットすることを起点に構成していきます。そうした営みのなかで精緻化が起こり、多様なシーンと結びついて知識の使い方を覚え、定着するのです。また、「分かった!」「面白い!」と思えるシーンが増えれば、日本の教育の大きな課題である「学習意欲の向上」にもつながっていくはずです。

こうした学びは、「アクティブ・ラーニング(能動的学習)」の言い換えでもあります。ただ、アクティブ・ラーニングと聞くと「子どもたちがアクティブに動き回っていないといけない」「ディスカッションを入れればいい」と誤解する方もいます。子ども達の頭の中がアクティブに働いているかが重要で、対話や議論はあくまでその手段なのですが、そうした誤解を生みやすいことから、より概念を正確に日本語で表現したものです。

-現行課程のキーワードである「探究」について、現在探究活動はどのくらい浸透し、どのような教育成果が出ているとお考えでしょうか。また、探究が進まない場合のボトルネックは何だと考えられますか。

「探究」がトレンドとして広く浸透したことで、高校の先生方の意識がどのように探究を実現するかに向き、生徒達も自分達なりのチャレンジをするところが増えました。探究活動のなかで地域に出る経験も増え、そうした子ども達の姿が地域に与える影響も大きい。学びが受動から能動へ変容すると、ここまで一人ひとりの活動量や質が向上するかと驚くばかりです。

探究に注力する学校では、独自性の高いカリキュラムを構築していく動きや、子どもを起点に地域社会を元気にする動きも増えているので、地域の社会資本としての学校の役割が見直され、総体的には好ましい状況が増えていると感じます。子ども達の「主体的・対話的で深い学び」が地域のエネルギーを生み、各地の特色・産業や人に即した学びが子ども達のアイデンティティや成長に資するものになる。子ども達にとって、限定された状況(学校)で学ぶことも大事ですが、社会の大人達から認められる経験はとても貴重です。そうした地域の大人との関わりを生む意味でも探究は極めて有効です。

探究の実施状況には学校差等が大きいのが実情ではありますが、ある程度の違いが起こるのはやむを得ないことだと私は思います。推進力をつけるのに最も大切なことは、「何のために探究を推進するのか」という教育改革の目的に照らした教師側のマインドセットでしょう。従来と全く違う教育に全面変更するという状況に、教師が発想を転換できるかどうかということです。これまでの延長線上で探究や現行課程を捉えると、うまくいきません。

先生の意識変容に最も有効なのは、目の前の子ども達の変化です。探究活動で多様なプレイヤーと協働するようになると、子どもの表情が変わり、想定外のエネルギーが生まれる。その瞬間の積み重ねが先生の背中を後押ししてくれると私は思います。

-令和答申では「個別最適な学び」「協働的な学び」の2つのコンセプトが強調されています。「令和の日本型学校教育」と現行課程はどのような関係性なのでしょうか。

学校で教師が同時に同一学年の子ども達に同じ速度で同じ内容を教えるという状態から、子ども達の状況に合わせて個別最適・協働的な学びを組み合わせる方向性への変化が強調されていますが、複雑な社会で多様な課題に対応できる資質・能力を育成するという最上位のミッションは変わりません。「個別最適な学び」とは指導の個別化と学習の個性化を指しますが、こうした方向性は教師の負荷が高くなる。そこで、デジタル機器の活用や、学校外の専門人材と協働するといった環境整備を、教師が本来なすべき仕事の整理等と合わせて取り組んでいく必要があるのです。「協働的な学び」も、「個別最適な学びが孤立した学びにならないよう、探究的な活動を通じて他者と協働しながら学ぶ」と説明されています。これらの学びを一体的に充実することで、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ、ひいては資質・能力の育成につなげていくという流れです。

「主体的・対話的で深い学び」が子ども達の能動性にウェイトを置いた概念である一方で、「個別最適な学び・協働的な学び」はより一人ひとりに目を向けた概念であるという差がありますが、いずれも最上位ミッションをクリアするための観点という点では共通しています。

-地域に学校を開き地域が学びを支えるという思想や、学校外の多様な人材に参加してもらうといった構成員のポートフォリオの多様化も強調されています。

私は学校が、年齢限定的な閉じた場ではなく、有効に社会に機能する社会資本となっていくことが必要だと思っています。それは、地域の持続可能性や永続性と重なる大事な問題です。こうした方向性でコミュニティスクール構想も昨今注目されています。

ただ、学校を開くという方向性は、子ども達に限定した学びの場というこれまでの学校の設計と異なるため、苦手に思う先生もいらっしゃるでしょう。だからコーディネーター人材が大事になっているわけで、そうした専門人材に参画いただくことで子ども達の学びが豊かになり、学校の働き方改革が進む状況が望ましいですね。地域には実は多様な大人達がいて、子どもの学びのチャンスがごろごろしている。そういうことが可視化され、幅広い人的ネットワークができてくると可能性は広がります。高校生のアイデアを生かしたいと思っている大人は多いですし、今の高校生の行動力は非常に高いので、彼らに深い学びをもたらす人脈を作ってあげたいですね。

ただし、学校が開かれて地域と協働したとしても、カリキュラムとシンクロしていないと教育課程としては有効ではありません。「何となく楽しかった!」で終わらせず教育成果につなげるためには、地域とのつながりによって資質・能力をどう伸ばすのか、授業目的に即した評価やカリキュラム・デザインが大事になります。これは高校のスクール・ミッションにつながります。より安定的で持続的な教育活動の推進につなげるための学校経営上の工夫が求められます。

-次期改訂に向けた論点整理をもとにした諮問が昨年末に出されました。今後どのように教育改革が進展していくのでしょうか。

私は、次期改訂はこれまでの改訂を肯定的に受け止め、熟成させていく改訂になるだろうと見ています。初動としての資質・能力の育成というコンセプトや授業改善の方策、探究の考え方等は一気に広まりました。その方向性は変えず、今あるものをより実質化していくのが次期改訂という位置づけでしょう。各高等学校はスクール・ミッションに基づく学校の個性・独自性を発揮した教育を期待されていますから、その学校ならではの教育課程とミッション・独自性との整合性をとったうえで学校が地域により開かれ、述べてきたような子ども達中心の学びで資質・能力が醸成され、地域内での社会資本として一層価値があるものになっていくことを期待したいです。中等教育は地域によっては統廃合の厳しい波にさらされています。学校が地域でより強い価値を持つ存在になる必要があるのです。

-高等教育機関の経営者は、こうした初等中等教育の変化をどのように受け止めればよいでしょうか。

初等中等教育で最上位に掲げている資質・能力の育成を高等教育でも上位に置いた時に何ができるでしょうか。少人数制に変更したり学修成果の可視化に注力したりされている大学も多いと思いますが、あえて率直に申し上げると、こうした授業改善を重ねてきている初等中等教育に比べて、授業や講義が「主体的・対話的で深い学び」になっているかを自問していただく必要があると思います。教授起点の一方的な授業が多く、学生は教室の後方に固まって座っているのであれば、その状態をまず変えねばなりません。そうした授業改善の積み重ねで学生生活が変わってきます。

また、何事も基礎教養からという流れを思い切って変えることも有効だと思います。大学教育の段階的修得だけでなく、入ってくる生徒が何に由来した問いを持っているのかに即し、初年次の早い段階で探究的な営みを入れ、問いにつながる兆しや種を植えてあげてほしい。学生が「自身の高校までの探究活動が大学でどのように高度化できるか」を確認する機会を得ることで、以降の学修意欲にもつながってくるでしょう。大学は3年次前後で本格的な専門教育に入るカリキュラム・デザインのところが多いため、そこまで来ればゼミでアクティブ・ラーニングできると思う方も多そうですが、初年次教育の段階から、授業が急にインプットのパッシブ・ラーニングになるわけにはいかない流れがあります。子どもを起点にした接続観点で教育や指導を設計してほしいと思います。

また、高等学校以上に大学はもっと地域に開かれるべきです。最高峰の知が集結する学びの場としての魅力を向上させていくことが、子ども達の心に刺さるだけでなく、翻って持続可能な地域の中核として、社会的意義を増していくでしょう。まずは学生にとっての日常をさらに魅力あるものにするところから、子どもを起点にした育成を、初等中等教育とご一緒いただければと思います。

(インタビュー・文/鹿島 梓)