高校生の進路選択行動に関する調査 進学センサス2025

2025年卒業の高校生を対象として実施した高校生の進路選択行動に関する調査「進学センサス2025」。

前回2022年の同調査の実施はコロナ禍の最中にあったが、過去との比較でどのような変化が生じているのか。また進路選択の状況とその背景にあるものとは何か。

変化の本質を捉え、厳しさを増す今後の学生募集戦略にお役立ていただきたい。

リクルート進学総研

研究員 岡田 恵理子

リクルート進学センサス2025 調査概要

- ■調査目的

- 高校生の進路選択プロセス(行動・意識)の現状を把握する

- ■調査期間

- 2025年3月1日~4月1日・インターネット回答締切

- ■調査方法

- インターネット調査※アンケート依頼を郵送、記載のURL からインターネット回答

- ■調査対象

- 調査開始時点で2025年に高校を卒業見込みの全国の男女22万9999人

令和6年度学校基本調査の「全日制・本科3年生生徒数(県別)」、「中等教育学校・後期課程3年(県別)」を基に、リクルートが保有するリスト(※)より調査対象とする数を抽出

(※)リクルートが保有するリストとは、リクルートが運営する『スタディサプリ』会員リスト

- ■有効回答数

- 3万9066人(回答率17.0%)うち、本プレスリリースでは大学進学者2万7362人が対象

※注意:各年の調査はそれぞれ調査方法が異なるため、厳密には時系列比較できない。

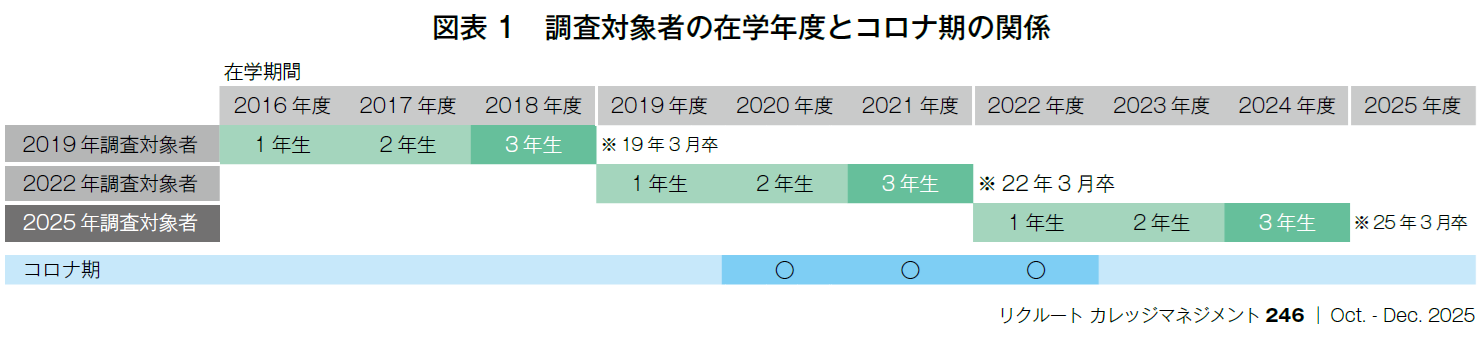

※調査対象者の在学期間と「コロナ期」との関係は、図表1に記載。

【はじめに】コロナ禍明け最初の調査として実施

高校生の進路選択における行動や意識の実態を把握することを目的として、リクルート進学総研では3年に一度、「進学センサス」調査を実施している。今回の調査は、2019年のコロナ前、2022年のコロナ禍を経て、ポストコロナにおける初の実施となる。調査期間は2025年3月1日から4月1日までの1カ月間、インターネット形式で行い、対象は同年3月に高校を卒業した全国の男女22万9999人、有効回答数は3万9066人であった。なお、調査対象者がコロナ禍をどの学年で経験したかは、図表1を参照されたい。

本調査では、進学先の決定時期、情報収集の方法、出願スタイル、第1志望校への進学状況、進路選択に対する納得度や重視項目等、多角的な視点から現代の高校生の進路選択の傾向を明らかにしている。これらの結果を総合的に見ていくと、入試方式の割合変化に伴う検討時期の早期化や、オープンキャンパスの役割変化といった動きが浮き彫りになってきた。ここからは、具体的にどのような変化が起きているのかを紹介していく。

【1】出願は減っても、納得の進路へ。

進学先の“早期決定”が主流に

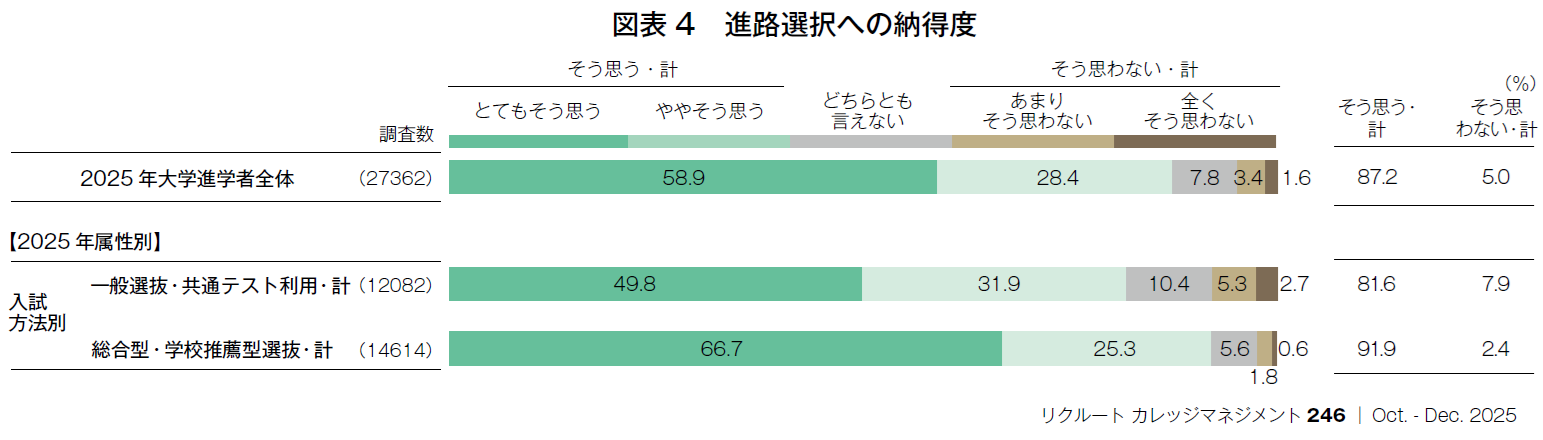

2025年の進学センサス調査では、進学先を「早期に決定」する傾向がこれまで以上に定着していることが明らかになった。単に進学先の決定が早まっているだけでなく、資料請求校数や出願数が減少する一方で、第1志望校への進学率や進路選択への納得度が高まっており、進路選択のプロセスそのものが「少なく・早く・納得して」決める方向へと変化している。

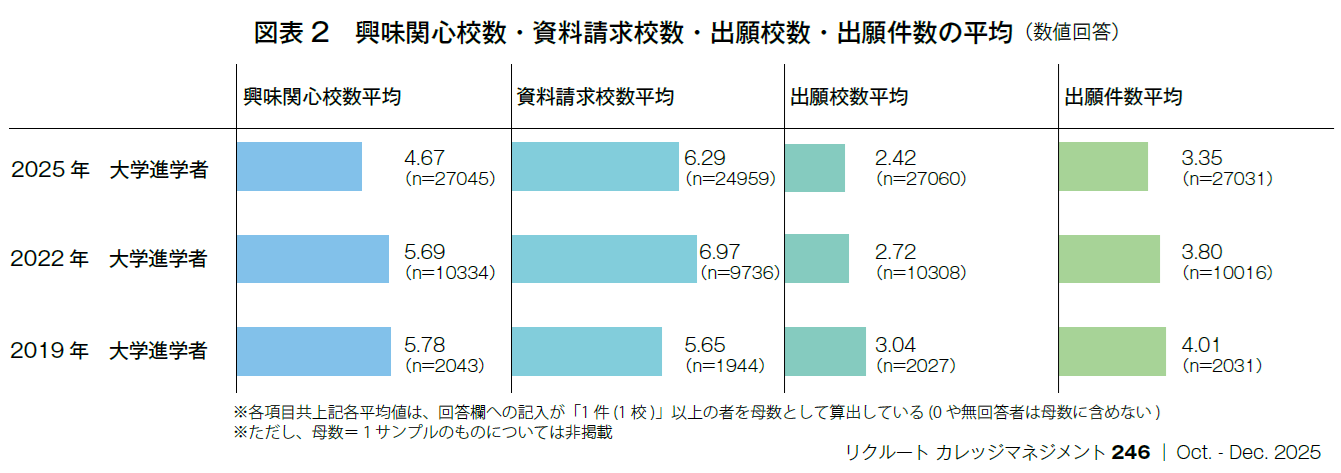

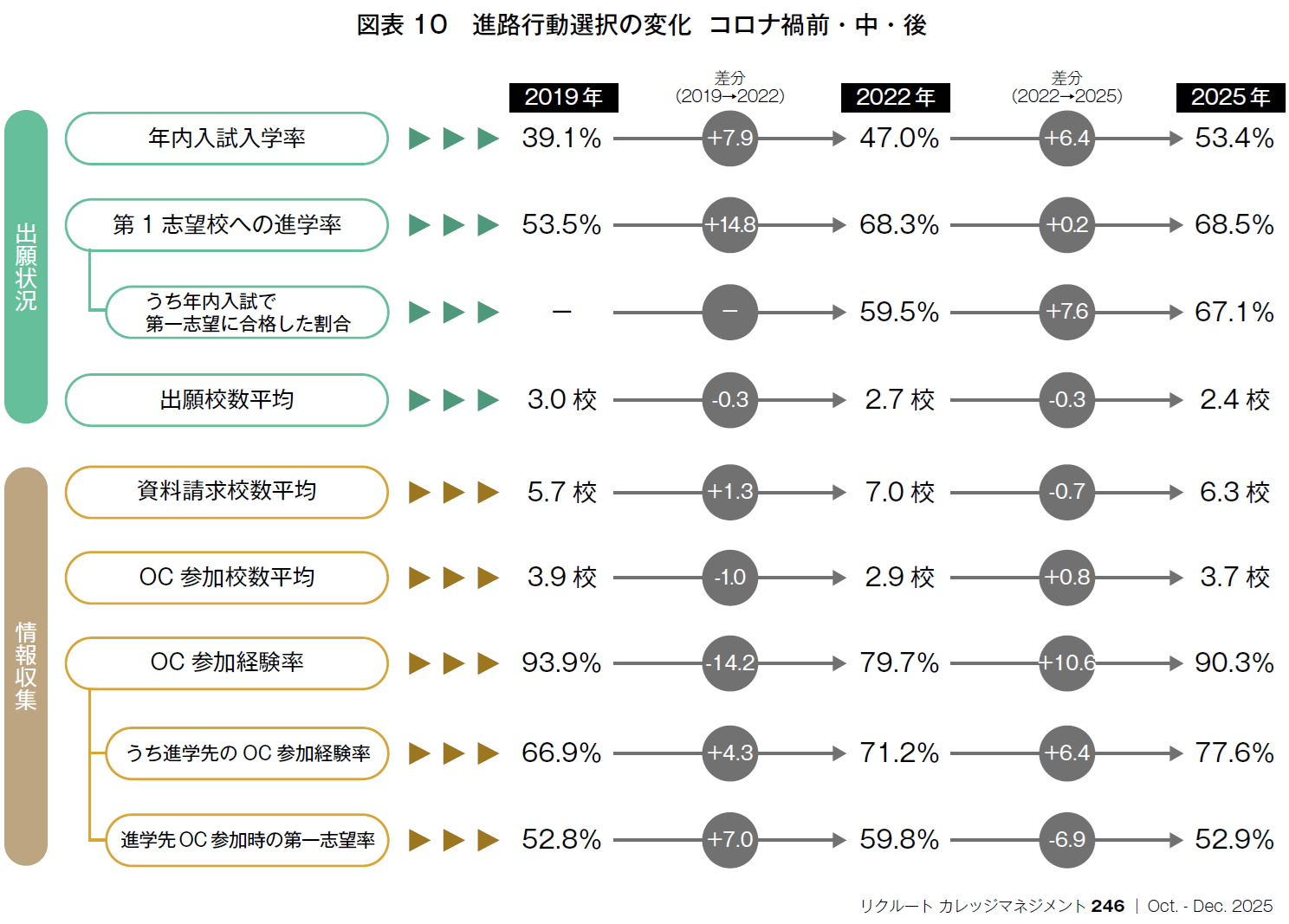

図表2に示されているように、2025年の大学進学者の資料請求校数の平均は6.29校であり、2022年はコロナの影響からか2019年から校数は増加し6.97校となったが、2025年にかけては0.68校減少している。出願校数の平均も、2019年(3.04校)、2022年(2.72校)、2025年(2.42校)と2回連続で減少している。そして最も変化が顕著だったのは興味関心校数であり、2019年の5.78校、2022年の5.69校から、2025年には4.67校へと減少した。

資料請求数は2019年より増えているものの、興味関心や出願校数の減少は単なる「数の削減」ではなく、最終的に自分の選んだ進学先に納得している割合が高いことから見ても(詳細は後述)、自分に合った進学先を見極めたうえで選んでいると考えられる。数多くの学校を検討しながら最終的に絞り込む従来のスタイルから、自分に合った進学先を早期に見定める「選択と集中」型のアプローチへとシフトしているといえる。

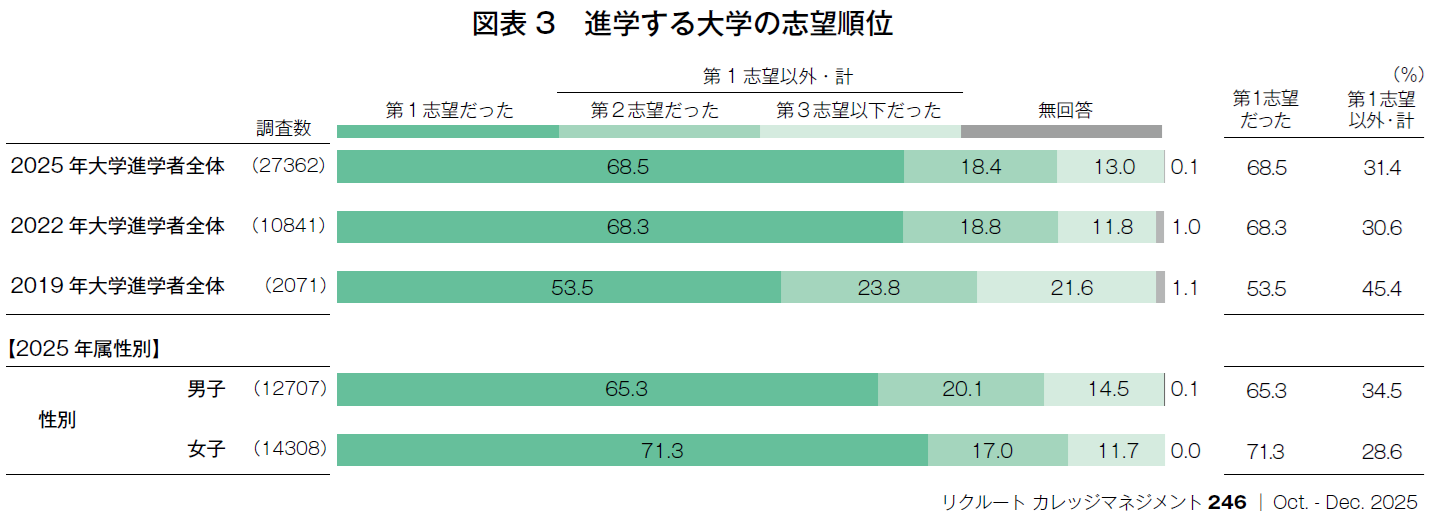

実際に、こうした傾向が第1志望校への進学率の上昇としても表れている(図表3)。2025年の大学進学者のうち、進学先が「第1志望だった」と回答した割合は68.5%に達し、2022年(68.3%)と同水準で高止まりしている。2019年の53.5%と比較すると、15ポイントもの増加であり、明らかな変化がうかがえる。進学先が「第3志望以下だった」と回答した割合も、2019年の21.6% から2025年には13.0%へと減少しており、納得度の高い進学が実現していることが読み取れる。

また、性別で見ると、2025年の大学進学者のうち男子は65.3%、女子は71.3%が第1 志望校へ進学しており、女子のほうが第1志望進学率が高い傾向がある。無回答を除いた進学者のうち、男子の34.5%、女子の28.6%が第1志望以外への進学と回答していることからも、女子のほうが早い段階で志望校を明確にし、計画的に進路選択を進めている可能性がある。

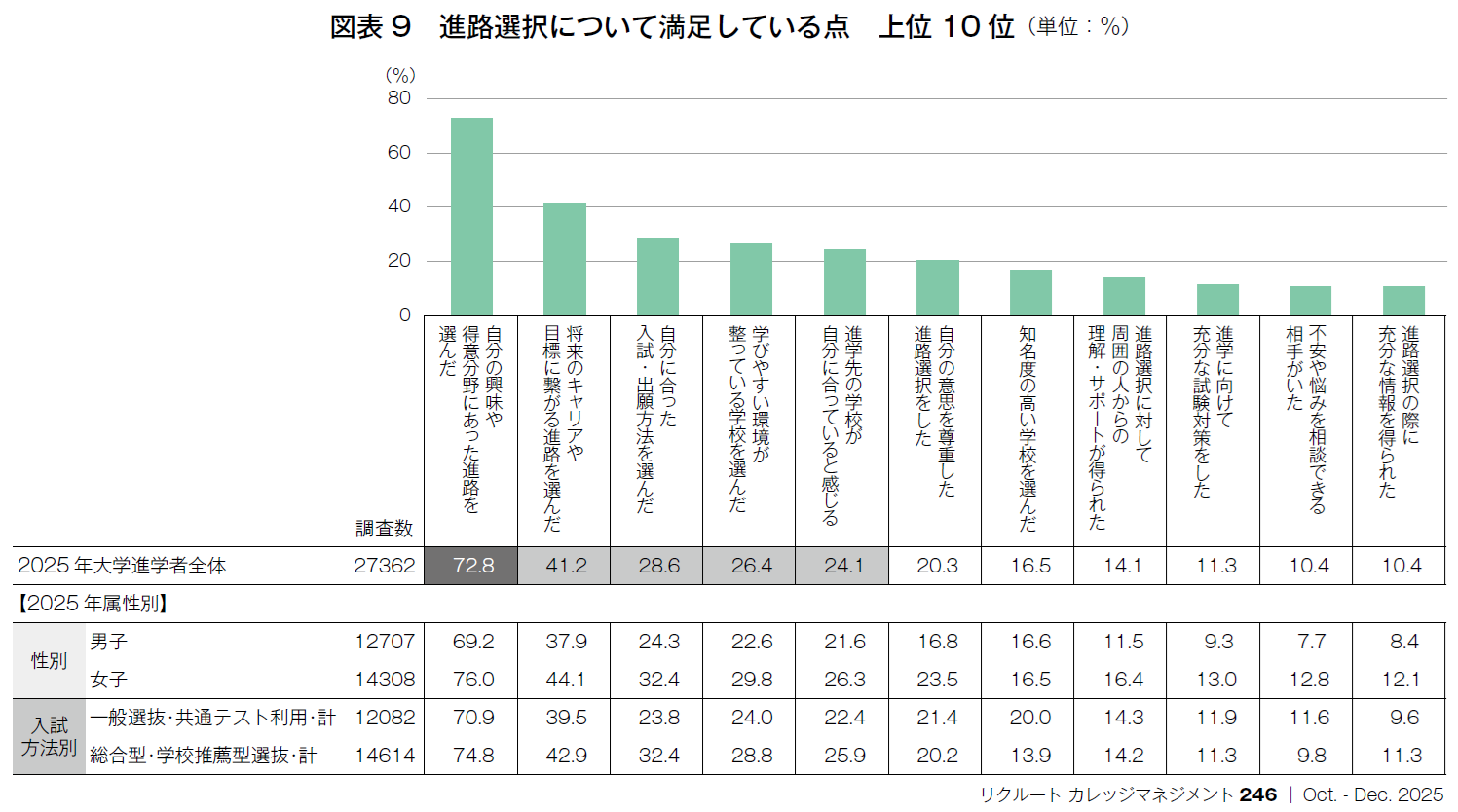

さらに、図表9(p25)のデータからも、進学先の満足度が高い背景として、「自分の興味や得意分野にあった進路を選んだ」(72.8%)や「将来のキャリアや目標に繋がる進路を選んだ」(41.2%)といった理由が多く挙がっており、自分に合う進路を早期に見極めたうえで選択している様子がうかがえる。進学検討の早さだけでなく、その選び方が「納得」に繋がっていると考えられる。とりわけ総合型・学校推薦型選抜で進学した層は、自身の特性や将来像と照らし合わせながら進路を検討し、「自分に合った入試・出願方法を選んだ」とする回答も比較的高い(32.4%)ことから、出願プロセスを通じた納得の深まりも推察される。

一方で、「知名度の高い学校を選んだ」という項目は、一般選抜の方がやや高い(一般選抜・共通テスト利用:20.0%、総合型・学校推薦型選抜:13.9%)ことから、選抜方式ごとに重視する価値観や意思決定の軸に違いがあることも示唆される。こうした違いは、出願時期や準備スタイルの差異だけでなく、「選ぶ理由の質」にも表れており、最終的な納得感に影響している可能性がある。

全体として、進学者の進路選択行動は「たくさん受けて、後で選ぶ」スタイルから、「数を絞って、早めに決める」方向へと移行している。選択肢をむやみに広げるのではなく、あらかじめ志望校を見定めて計画的にアクションを起こす傾向が強まっており、進学先の選定においても、より主体的かつ戦略的な判断がなされていることがうかがえる。今後はこのような変化を踏まえ、高校段階での情報提供や進路指導のあり方を見直していくことが求められるだろう。

【2】“複数出願”から“納得した出願”へ。

変化する出願スタイル

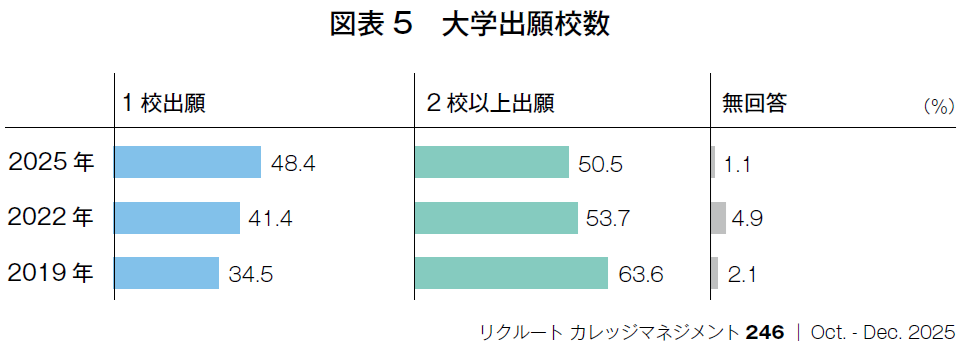

図表5に示されているように、2025年の調査では「1校出願」と回答した割合が48.4% と、2022年(41.4%)、2019年(34.5%)と比べて大きく増加している。一方で「2校以上出願」の割合は、2019年の63.6%から2022年には53.7%へ、そして2025年には50.5%と、年々減少にある。複数出願が一般的だった時代と比べると、出願スタイルに明らかな変化が生じていることが分かる。

こうした変化の背景には、年内入試(総合型・学校推薦型選抜)の活用が一層進んでいることや、進学先の検討・意思決定を早期に行う流れの定着が挙げられる。出願校数の減少は、単なる安全志向や情報不足の結果というよりも、出願先をある程度絞り込んで受験に臨む傾向の広がりを示している可能性がある。進学先の選定に向けて、事前の見通しを持って出願行動を組み立てる受験生が増えていることがうかがえる。

【3】オープンキャンパスは

第一志望群から“最終決定”への一歩を踏み出す場に

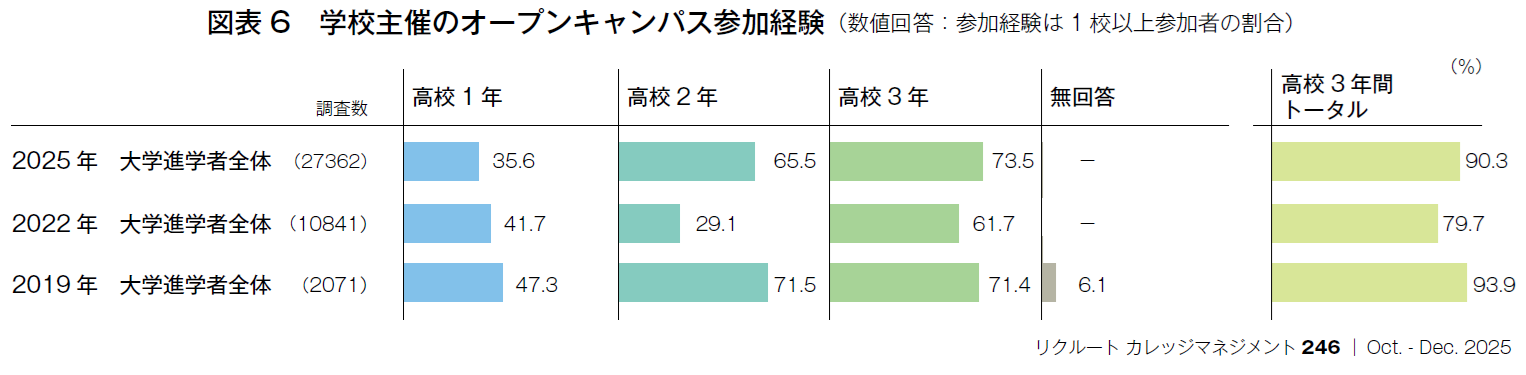

図表6に示されているように、学校主催のオープンキャンパスへの参加経験は、2019年(93.9%)から2022年(79.7%)にかけて一時的に減少したものの、2025年には90.3%まで回復しており、コロナ禍前の水準に近づいている。コロナで対面型イベントが制限されていた時期を経て、再び多くの生徒が実際に足を運ぶようになった様子がうかがえる。

一方、学年別に見ると、高校1年・2年での参加率は2019年と比較して減少し、最終学年(高3)での参加に集中する傾向が強まっていることが分かるが、今回の調査対象(2025年3月卒)の生徒は、高校1年の5月(2022年)までコロナの影響を受けており、早期の対面参加が難しかった世代といえる。こうした制約が参加時期の後ろ倒しに影響した可能性も考慮に入れる必要があるだろう。

つまり、これは必ずしも「進路を考え始めるのが遅くなっている」ことを意味しない。図表2で示されたように、興味関心を持つ大学数は減少傾向にあり、情報収集や志望校の絞り込みはむしろ早期に進んでいると考えられる。実地の訪問は最終確認として行い、その前段階の比較・検討は既に済ませている構図だ。

結果として、オープンキャンパスの位置づけは、2019年の「多くの候補から絞り込みの場」から、「第一志望群から最終決定へと踏み出す場」へと変化していると言えるだろう。進学行動の多様化が進むなかで、オープンキャンパスは単なる情報収集の機会ではなく、自らの進路選択を確信に変える重要なステップとなっている。

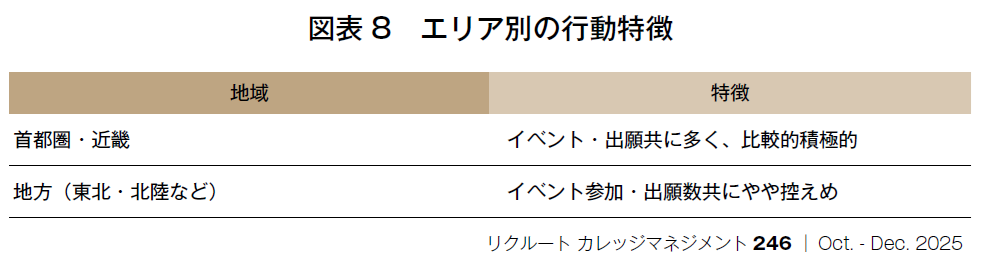

【4】都市部と地方で異なる進路行動

―都市部は比較検討、地方は選択肢を絞って決定

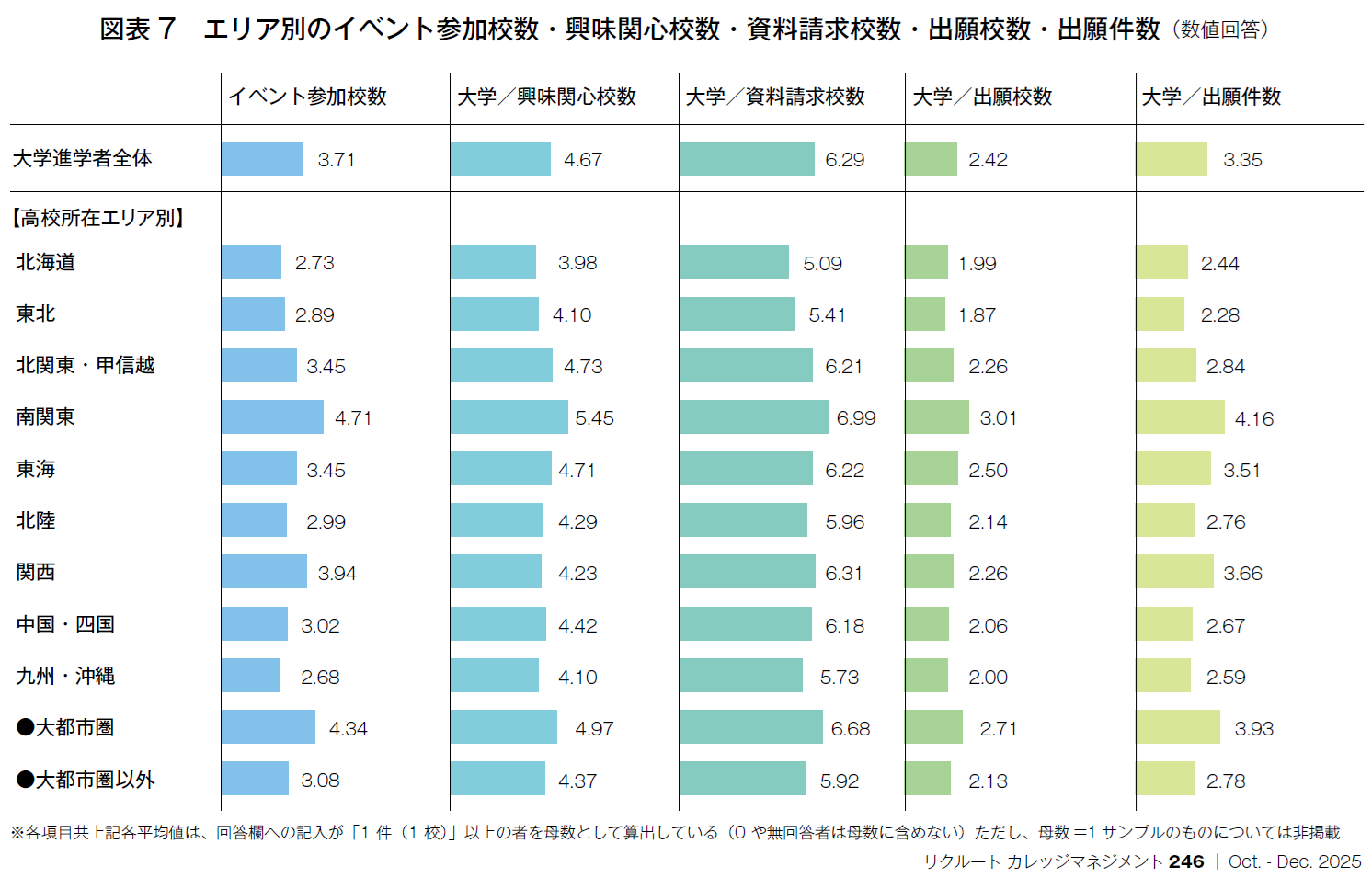

図表7は、エリア別に見た大学進学者の進路選択行動の傾向を示している。全体平均と比較すると、特に南関東エリアの高校生はイベント参加校数(4.71校)、興味関心校数(5.45校)、資料請求校数(6.99校)、出願校数(3.01校)、出願件数(4.16件)全ての項目で全国平均を上回っており、非常に積極的な進路選択行動がうかがえる。

一方、北海道、東北、北陸、中国・四国、九州・沖縄といった地方では、いずれの指標も全国平均を下回っている。

特に出願校数・出願件数はそれぞれ1.87~2.00校/2.28~2.76件と少なく、限られた選択肢のなかで進路を決定している傾向が見て取れる。これらの地域では、地理的・経済的な制約により、進学先の選定や情報収集の機会が限定される可能性がある。

また、「大都市圏」と「大都市圏以外」で比較しても、前者のほうが全ての項目で数値が高く、情報へのアクセスのしやすさや選択肢の豊富さが影響していることが示唆される。イベント参加校数では、大都市圏の高校生が4.34校に対して、大都市圏以外では3.08校と大きな差があり、対面イベントへの参加環境に地域差があることが明らかである。

これらの傾向から、地域によって進路選択のスタイルが異なることが分かる。都市部では多くの選択肢から比較検討している一方、地方では限られた選択肢から決断する傾向があると考えられる。 進学行動の格差を是正するには、地域に応じた情報提供やサポートのあり方を見直す必要があるだろう。特に地方入試会場の設置、地方開催イベント、地方学生向けの奨学金制度の充実、またはオンライン説明会は今後の重要な施策となる可能性がある。

【5】“納得の進路”はどこから生まれた?

選び方の手応えを探る

図表9は、大学進学者が進路選択において満足している点を尋ねた結果である。「自分の興味や得意分野にあった進路を選んだ」(72.8%)が最も多く、次いで「将来のキャリアや目標に繋がる進路を選んだ」(41.2%)、「自分に合った入試・出願方法を選んだ」(28.6%)が続いた。進学先の特色だけでなく、選抜方法やそのプロセスも満足度に影響していることがうかがえる。

属性別に見ると、女子のほうが全体的に満足度が高い傾向があり、「自分の興味や得意分野にあった進路を選んだ」は男子69.2% に対し、女子は76.0%と6.8ポイント上回る。さらに「将来のキャリアや目標に繋がる進路を選んだ」「自分に合った入試・出願方法を選んだ」等でも女子が高く、進路選択の際に自分の将来像や適合性を丁寧に吟味している様子がうかがえる。

また、入試方法別に見ると、総合型・学校推薦型選抜で進学した層は、「自分に合った入試・出願方法を選んだ」(32.4%)や「進学先の学校が自分に合っていると感じる」(25.9%)と答える割合が高く、主観的な適合感を重視している。一方、一般選抜・共通テスト利用では「自分に合った入試・出願方法を選んだ」は23.8%、「進学先の学校が自分に合っていると感じる」は22.4%と、適合感を根拠とする納得度がやや低めである。

一方、「知名度の高い学校を選んだ」は、一般選抜・共通テスト利用が20.0%、総合型・学校推薦型選抜が13.9%で、一般選抜・共通テスト利用は社会的評価や客観的指標をより重視しているといえる。こうした傾向は、単なる出願時期や準備スタイルの違いではなく、判断軸の違いを反映している。

例えば、総合型・推薦型では「自分をどう表現するか」「学校との相性」といった主観的要素が満足度を高める。一方、一般選抜・共通テスト利用では「試験結果による達成感」や「高偏差値校への進学」といった外的要因が納得感に繋がっている可能性がある。選抜方式ごとに、納得の形は異なるのかもしれない。

さらに、「不安や悩みを相談できる相手がいた」(10.4%)や「進路選択の際に充分な情報を得られた」(10.4%)といった割合は高くはないものの、進路選択において心理的・情報的支援が一定の効果を持つことも示されている。今後、進学者が自分らしい進路を選ぶためには、選択肢の提示に加えて、安心して選択・決断できる環境を整えることが求められるだろう。

【まとめ】進学行動は“少なく・早く・納得して”決める時代に

ここまで見てきたように、2025年の進学センサス調査では、高校生の進路選択における行動様式に明確な変化が表れている。かつての「幅広く検討して、後から決める」というスタイルから、「あらかじめ絞り込んで、納得して決める」というプロセスへと、選択行動の重心が移っていることが分かってきた。

■数を絞り込む情報収集へ

興味関心校数、出願校数はいずれも減少傾向にあり、特に興味関心校数は2019年から2025年にかけて約1校以上減っている。出願校数の減少も顕著で、出願校数平均は3.04校(2019年)から2.42校(2025年)へと縮小した。これは、受験生があらかじめ進学先を絞り込み、情報収集から出願までを効率的に進めていることを示している。

■第1志望進学の実現とオープンキャンパスの変容

出願数の減少にも拘らず、第1志望への進学率は大幅に上昇している。2025年には68.5%が「第1志望に進学した」と回答しており、2019年の53.5%から15ポイント増加した。進路選択の早期化と絞り込みの精度向上が、満足度の高い進学へと繋がっている。

一方、オープンキャンパスの参加時期は最終学年の夏に集中する傾向があり、参加の目的も「情報収集のきっかけ」から「進学先決定の最終確認」へとシフトしているように見える。ただし、近年は大学側の開催時期が前倒しされる動きもあり、夏以降では遅いと感じる声も出ている。今回の生徒はコロナ禍による影響を受けた学年でもあり、高2時点で進路選択や情報収集を本格化させる必要性が高かった。今後は、オープンキャンパスだけでなく、2年生段階での早期アプローチや支援の重要性が増していくだろう。

■出願行動の変化と志望決定の質

2025年には「1校出願」と回答した割合が48.4%となり、過去最高を記録した。これは、受験生が出願前にある程度の検討を行い、自分なりの納得感を持って進学先を決めている傾向を示していると考えられる。こうした動きに対しては、学校側の情報提供のあり方も影響を与えると考えられる。

進学先の選定においては、「自分の興味や得意分野にあった進路を選んだ」が72.8%と圧倒的に多く、進学先との適合感が進路満足度の核心となっていることがうかがえる。加えて、「将来のキャリアや目標に繋がる進路を選んだ」「自分に合った入試・出願方法を選んだ」等の回答も一定数を占め、受験の過程そのものが納得度に寄与している。

■選抜方式による価値観の違い

入試方法別では、総合型・学校推薦型選抜の進学者のほうが多くの項目で肯定的回答の割合が高く、特に「自分に合った入試・出願方法を選んだ」では、総合型・学校推薦型選抜32.4%、一般選抜・共通テスト利用23.8%と顕著な差がある。一方、「知名度の高い学校を選んだ」は一般選抜・共通テスト利用で20.0%、総合型・学校推薦型選抜で13.9%となっており、一般選抜・共通テスト利用では学校のブランドを重視する傾向が強い。

また、総合型・学校推薦型選抜のほうが「進学先の学校が自分に合っていると感じる」割合も高く、選抜プロセスにおける対話や自己理解の促進が、進路満足度に結びついていると推察される。

■高校・大学への示唆

以上の傾向は、単に受験行動の変化を示すだけでなく、高校や大学が進学支援や広報のあり方を再構築するうえでの重要な示唆を含んでいる。特に、早期に主体的な選択を促す情報提供の工夫や、進学先とのマッチングを高める機会の設計が求められる時代に入ったといえる。

さらに注目すべきは、進学行動の「簡素化」と「納得度の向上」が同時に進んでいる点である。ここで言う簡素化とは、興味関心校数や出願校数、資料請求の減少に見られるように、検討対象を早い段階で絞り込み、無駄のない判断プロセスで進学先を決定する行動様式を指す。かつてのように複数校を併願し、比較しながら最終決定するスタイルから、情報の精度とアクセス性の向上によって、早期に進学先を見極めるスタイルへと移行している。

【印刷用記事】

高校生の進路選択行動に関する調査 進学センサス2025