入試は社会へのメッセージ[13]総合型選抜[Catalyze-カタライズ-]/北海道科学大学

志望分野で活躍する卒業生の評価を取り入れ

高校生のキャリア観を社会につなぐ

北海道科学大学(以下、北科大)は2024年に法人創立100周年を迎えた伝統校である。学部学科改組や入試における積極的な改革で知られるが、2025年度入試から総合型選抜[Catalyze-カタライズ-]を導入した。その内容や背景について、入試広報センター長の菊池明泰教授、副センター長の加藤士雄教授、副センター長で入試課課長の宮武真知氏、入試課課長補佐の中山大輔氏にお話を伺った。

新ガリレオ入試の方向性はそのままに高大社接続の形にバージョンアップ

カタライズの前身には、2016年度から導入の「新ガリレオ入試」がある(※1)。3回のセミナーを通して参加者に課題に応じた講義・集団討論や実習等を課し、最終レポートを提出させるという教育的枠組みの育成型入試だ。その設計を担った菊池氏はカタライズへの進化について、次のように話す。「8年間実施するなかでコロナ禍があり、対面を前提としていた入試設計も変更を余儀なくされました。一方高校では新課程・探究活動が始まりましたが、学校ごとにその進行や指導には差があり、公平かつ多面的評価の入試を行っていくに当たり、今のままの入試内容でよいのかという思いがありました」。同時に、新ガリレオ入試で合格した学生のミスマッチが一定数発生していたことも議論を後押ししたという。「入学前の意欲が高くても思い描く将来像が漠然としていることで、入学後の教育やキャリアと齟齬があるケースが散見されました。そのため、自分の将来像により焦点を当てた入試設計にできないか、高大だけではなく社会ともつなげられないかという議論が始まりました」(菊池氏)。

検討が始まったのは2022年頃だという。「2023年度にプレで新しい内容を試してみたいと考えていたため、スピーディーに進める必要がありました」と、加藤氏は当時を振り返る。入試広報センター内で原案を作ってディスカッションを重ねるなかで、「新ガリレオ入試の『育てる入試』という方向性は大事にしたい」「100周年で多数の卒業生が社会に出ていることを活かしたい」「大学卒業後に思い描く未来について考えてもらいたい」という3つの軸足が決まったという。

受験生が目指す分野の第一線で働く卒業生からの評価を取り入れる

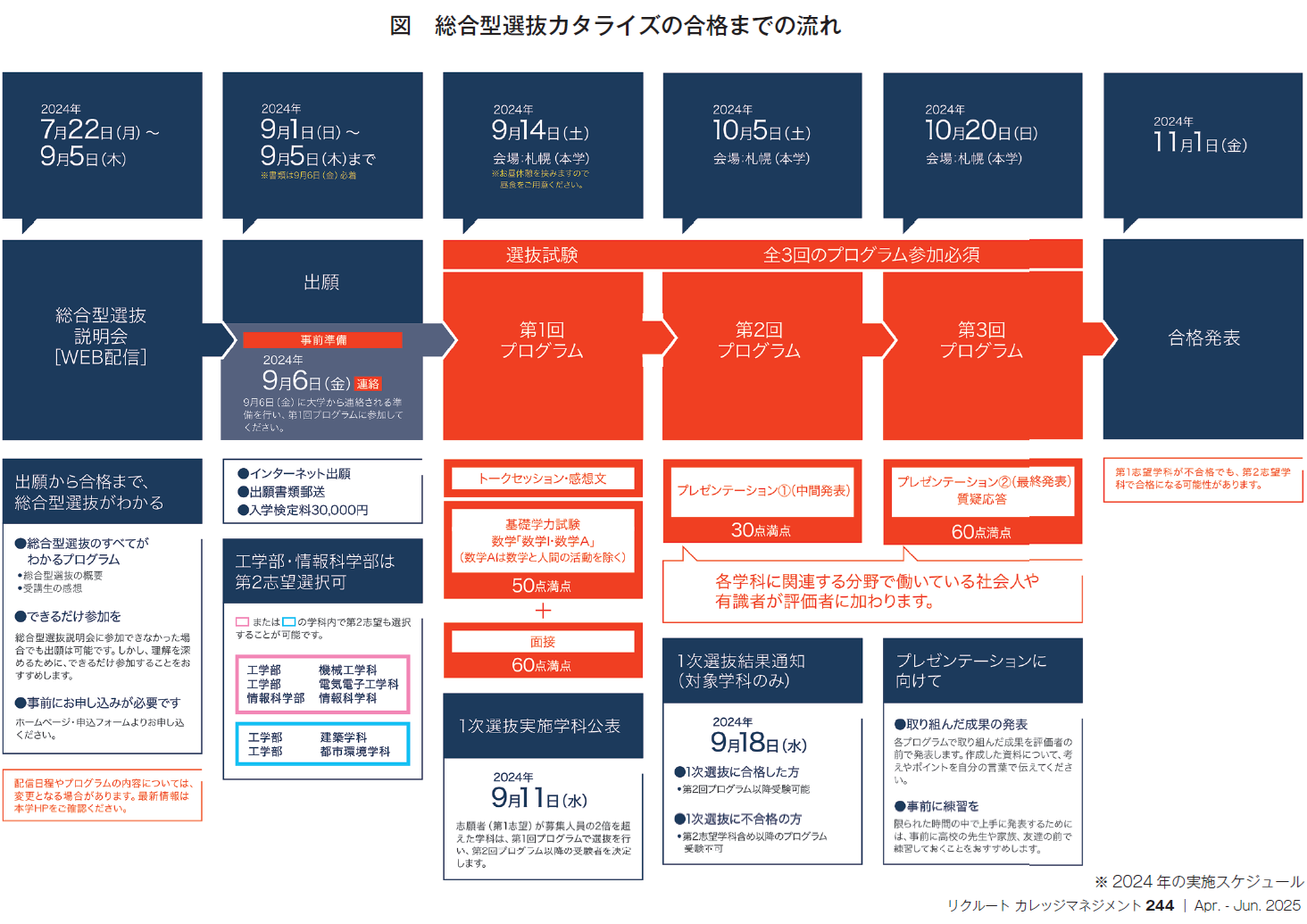

カタライズには入学定員992名中101名、10.2%が募集人員とされている。選考の流れを図に示した。出願後に3回のプログラムがあるが、核となるのは第2・3回のプレゼンテーションである。各プログラムで取り組んだ成果について資料を作成し、評価者の前で発表する。最大の特徴は、このプレゼンテーションの評価者として、受験学科の卒業生をはじめとした有識者の社会人が入っていることだ。「大学を出た後の将来に視野を置いて考えてもらいたい」という観点から、実際に目指す分野で働いている卒業生からのフィードバックを取り入れた。「9割は卒業生の協力です。卒業生であれば社会の第一線で活躍していますし、本学で学んだ経験を踏まえ、受験生がこれから学んでいくうえでのアドバイスをしてくれるだろうと期待しました」と宮武氏は話す。卒業生は学科教員や同窓会との連携で学科ごとに声をかけ、選考に必要な人材を集めたという。

評価に加わる社会人は過去の総合型選抜志願状況を見ながら、適切に試験を実施できる範囲で試算し、各学科2~6名程度を配置した。「入試広報センターとしては、可能な限り高校生が職業選択においてなりたい姿に近い方々に評価してもらえることを意識し、社会人経験7~10年未満くらいのキャリアを推奨しました」と加藤氏は話す。キャリアが短すぎてもアドバイスできず、ベテランすぎると受験生から遠すぎるためだ。ただし、学科によってはその年次の選出が難しい場合もあり、あくまで推奨とした。

「本学がディプロマ・ポリシーで掲げる人材像に受験生が辿り着くために入試でできる、本学らしいアプローチは何かをずっと考えていました」と加藤氏は話す。重要なのはDPと高校生自身のキャリア観がクロスするポイントを想起させることだったのだろう。だから、実際の卒業生との会話でその解像度を上げ、目指す方向性を考える手がかりを提供した。当然、それが冒頭に挙げたミスマッチを防ぐ手立てと見込んでのことだ。

また、新ガリレオ入試の「育てる入試」を継承するうえで、3回という回数が重要だったという。加藤氏は次のように説明する。「特に第2回のプレゼンテーション中間発表では、評価者からのフィードバックがあります。より深めてほしい点や不足している観点を伝えますが、社会人と1回ディスカッションするだけでは、自分の考えに落とし込むのは難しい。咀嚼して再構成する時間と機会が必要で、その確認のため第3回の最終プレゼンテーションを設けています」。

全学一斉実施という拘りを支える意思決定体制

こうした大胆な入試設計を一部の学部でのスモールスタートとせず、全学一斉で実施していることに、北科大の強さがあるように思われる。菊池氏は、「特に私学は学部を問わず年内入試にシフトしています。定員を確実に確保するために総合型選抜でも大学の特徴を作る必要があります。また、本学のメインターゲットである北海道内の高校の先生方にきちんと理解していただくには、新しくインパクトのあることを全学でやっていかないといけません」と話す。そのため、いつまでに何を実行するのかという時間軸を決めて、実施に至る規程改正や稟議のタイミングを逆算していったという。また、入試広報センターには各学科から1名ずつ担当教員が構成員として入り、学科への情報共有のハブを担う。そのため、センターが各学科に説明行脚しなくても、課題感や問題意識を含めた企画の共有がなされる体制になっている。新ガリレオ入試で培われたノウハウや蓄積も活かし、プレ実施による検討の厚みもあり、最終的には学内で承認され本実施に至った。

多様な評価者による化学反応

社会人評価者にはどのようなサポートがあるのか。まず、カタライズの趣旨や内容、評価のポイントについて入試広報センターでまとめた解説動画をオンデマンド視聴してもらったうえで、受験者評価に関連する様々な情報を提供した。また、当日は同じく評価に入る教職員と60分程度顔合わせや事前にすり合わせる時間を作った。本評価ではなく参考評価という位置づけだったプレ参加者のうち、7割程度が本実施の評価にも参加したという。「本学としては選考内で同じ学生を2回見ていただきたいので、第2回・第3回のプログラム両方に参加できる方をどの程度確保できるのかが課題でしたが、来てくださった方々からは『もっとこういう機会を増やしてほしい、もっと貢献したい』という声を多くいただきました」と宮武氏は述べる。菊池氏は、「社会人の方々からは、自分が高校生の時はここまで考えてはいなかった、将来の自分を見据えて自分なりに考えを入試の場で話せるのはすごいことだ、という声もいただきました」と、社会人を含めた入試の場における「育てる」化学反応に手応えを感じているようだ。

その一方で、「北海道内の高校の先生方の反響や声も確認していく必要もあるため、実施時期等を含めた入試内容を丁寧に再検討しながら、より持続可能で精度の高い入試制度を模索しています」と話す。

高校は、生徒が目指す分野の先輩から直接フィードバックをもらえる価値を評価

では、高校や社会からはどのような反響があるのか。

「社会人が評価者に入るということについて、高校の先生は最初驚く方が多かったように思います」と話すのは、高校現場を訪問することの多い中山氏だ。「不安に思われる声もありましたが、入試の意図や本学が入試に込める思い、これまでの経緯をきちんとお伝えすると、入学だけが目標にならない在り方に好意的な反応が多かったです」。特に、高校生が目指している分野の最先端で活躍している先輩の話を聞ける機会が入試に組み込まれていることについては評価する声が多いという。

また北科大は、受験生が多い高校には詳細な結果も報告している。「評価の点数ではなく、実際に生徒のプレゼンがどのような内容で、こういう点が評価された、といったフィードバックをお伝えし、次年度以降の参考に供しています。先生方の反応も、合格した生徒や残念ながら不合格となってしまった生徒の理由を知って納得されたり、なるほどこういう点が評価されるなら次年度もそういう生徒を受験させたい、と言われたりといった具体的なものが多く、生徒を起点にした踏み込んだ会話をできるような信頼関係を今後も増やしていきたいと思います」と宮武氏は述べる。

一方で、プレゼンテーションが2回ある等、高校からすると準備が大変な印象も一部持たれているという。それに対しては、「カタライズ自体が教育プログラムとしても設計しており、大学側で事前課題と3回のプログラムを通して生徒を育てるので、そのまま送り出してほしいとお伝えしている」(宮武氏)という。

また、実際に受験した受験生へのアンケートによると、「7割以上の受験生が『挑戦し甲斐がある、成長できる入試である』と回答しており、その他にも『自分の成長や意欲を示せる』といった回答も多く、向上心の高い生徒が多く挑戦してくれているのではないかと思います」と中山氏は述べる。

将来を考える機会を、様々な若者に

最後に、現段階で見えている課題等について伺った。「各プロセスの詳細見直しと合わせて、社会人評価者の人数については検討の余地があります。もう少し増やせないか議論しているところです」(加藤氏)。また、宮武氏は「運営側から見ると、初めての試みでしたが卒業生も学内の教職員も充実した表情が見られました。久しぶりに母校に帰ってきた卒業生が、改めて母校愛を育むような場にもできれば」と話す。

菊池氏は、「総合型選抜という性質上、どうしても基礎学力の問題はあると思います」と述べる。「年内に合格が決まると、基礎学力が高かった生徒も学習習慣が途切れてしまうことは往々にしてあり、そうすると入学後大学教育についていけない可能性を孕む。このあたりを解消しなければ、いずれミスマッチにつながる可能性があります」。そのため、「本学ではオンライン教材を用いた学習で入学前に基礎学力を高めてもらうほか、LINEを活用した個別質問受付等の支援も行っています」(中山氏)。一部の学科では在学生動画等で学科の学びや雰囲気を知らせる取り組みもしているという。こうした「学習習慣を途切れさせない」ための工夫も、見直し・検討していく必要があるとの認識だ。

「カタライズには『促進する』『(化学反応の)触媒』『(受験生が社会人と)語る』といった様々な意味があります。この入試の目的は、受験生に大学卒業後の将来を考えてもらうことです」と加藤氏は改めて語る。入試という場でそれを実現するための方策としてこの形に一旦落ち着いているが、目的に照らすと、将来を考えるのはもっと早い段階からでもよいのかもしれないという。「例えば中学生や高校の早い段階等で、自分の将来を考え、職業を知る場があっても良いかもしれません。今の形を精査しながら、様々な学校段階間の接続も見据えていきたい」。加藤氏の言葉は力強い。

(文/鹿島 梓)

- https://souken.shingakunet.com/higher/.assets/2019_RCM214_30.pdf

- 所属・肩書等は2024年12月取材時点のもの