地域・社会との関わりを通じて生徒の主体性・自律性を育てる手段としてメタバースの活用を模索/島根県私立明誠高等学校

私立明誠高等学校は、生徒の主体性や自律性を育む取り組みの一環として、2022年度から3年間、メタバースを用いたバーチャルキャンパスの設置・運営に挑戦した。その概要と教育における仮想空間の活用可能性について、岩本康幸校長とコーディネーターを務めた玉置梨絵氏に伺った。

地理的な困難を解消する手段としてメタバースを活用

同校では以前より、正解のない社会において生徒達が主体性を身につけ、自律して生き抜くための力を育むためには地域をフィールドとして学ぶことが生徒達の意識変革を起こすためにも良いだろうという考えのもと、普通科一般コース(3学年約300名)の科目「キャリアサポート」にて、同校が所在する島根県益田市の20の公民館で地域の人々と話してその地域の課題を考え、できる活動を実行する取り組みや、生徒有志による「食」をテーマに地域の魅力を発信する冊子の作成を行ってきた。

そして、これらを継続していくための方法を模索していたなかで見いだしたのが、メタバースを活用したバーチャルキャンパスの設置・運営だったという。「益田市は交通の便が悪く、公民館を訪問するにも遠いところは往復90分ほどかかります。バーチャルキャンパスがあれば、移動時間を要さずに地域の方々とつながり、課題の抽出や解決策としての成果物の共有等をより多くの人々と行っていけるのではないかと考えました。また、本校が設けている通信制課程の生徒達も含めて、様々な専門家から話を聞く機会を得づらい状況を打破するものにもなると考えました」と岩本氏は狙いを話す。

この構想を描いていた際、文部科学省「新時代に対応した高等学校改革推進事業(創造的教育方法実践プログラム)」の募集があったことから、応募し採択を受け、2022年度より3年間、取り組みを進めていった。

メタバース活用の知見を蓄積

3年間の取り組みにおいては、生徒の主体性の涵養を第一に試行錯誤を重ねたという。まず、1年目はメタバース内に構築するキャンパスの企画・設計を生徒主体で実施。キャンパス設置後は、生徒が「話を聞いてみたい」と挙げた分野の専門家17 名をバーチャルキャンパスに招いてオンライン講義を受け、多分野の知見をインプットしながら地域の課題をバーチャルキャンパスを用いて解決する方法を検討した。そして2年目は、地元の食材を用いた商品の開発等、地域資源を産業化し、バーチャルキャンパス上で販売するという構想のもと、地元の農家や企業に出向いてのヒアリング等を進めていった。

しかし、企業等を巻き込んで短期間で収益化可能な商品を開発することと、生徒が主体的に考え、失敗も許容しながら進めていくことの相性の悪さ等から方針を変更。3年目は、班ごとに地元の人に会いに行きその魅力を伝える15秒の動画制作に取り組み、バーチャルキャンパスは動画制作の相談・検討の場や、放課後の居場所として位置づけることとした。「当初は全ての取り組みをバーチャルキャンパスで完結することを目指しましたが、様々なハードルがあることに気づいたというのが実情でした」と岩本氏は振り返る。

他方で、取り組みを通じて得た、メタバースの有用な点やそれを活かしたリアルとのハイブリッドでの教育の可能性についての知見は、同校の財産となっている。例えば前者について玉置氏は「アバターを介した会話は相手の表情を窺うことができないため、質問された方はより『答えなきゃ』という意識になり、発話が促されると感じました」と話す。こうした特徴から「地域や遠隔地の人々とつながっての課題解決型授業のほか、生徒の居場所や教育相談の場として活用できる感触を得た」と岩本氏は評価する。

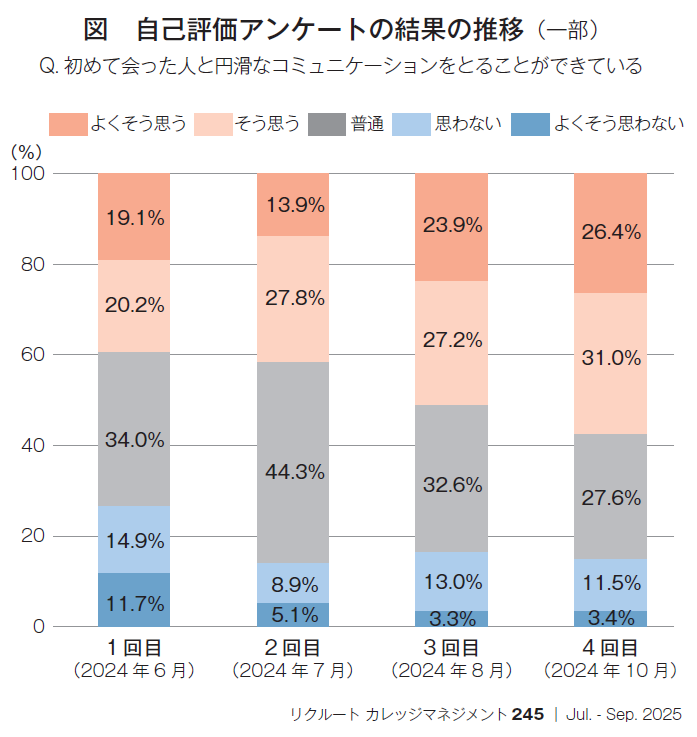

加えて、遠隔地にいる多様な専門家からのインプットやその内容を踏まえた自省やアウトプットの取り組みを重ねたことで、生徒にも変化が生まれたという。「生徒の自己評価アンケートを分析したところ、自尊感情や主体性、能動的な学習姿勢等、非認知能力が集団として向上しました。こうした取り組みが有益であることは検証できたかなと思います」と岩本氏は話す(図)。

リアルを補完する形でのデジタルの活用を模索

この経験と成果を経て、同校は新たな一歩を踏み出している。2025年度より、普通科一般コースでは月~木曜日に普通教科の授業を行い、金曜日は普通教科の授業は行わず、全学年で地域とつながる活動を行う「ワールドシフト」という科目を設置。班ごとに地域に出て、地域とつながりながら研究したいことや解決したい課題等を考え活動していく科目だ。2021年度から導入している単位制の卒業単位を96単位から74単位に変更、さらに自由選択科目の設置やICTの活用等によるカリキュラムを編成、生み出した生徒や教員の余白時間を活用する。

「3年間の取り組みやその間の世の中の変化を通じて実感したのは、リアルの大切さと、生徒達により主体的な思考・判断を促す必要性です。ワールドシフトでは、生徒達には地域に出てどんな学びに取り組んでも構わないと伝えています。生徒達自身が考えたことに対して、教員は指導するのではなく伴走し、支援する。そうして地域を含め学校を共に学ぶ場にしていきます」と岩本氏。バーチャルキャンパスも、生徒達の主体的な判断に応じて活用を検討していくという。「リアルをどんどんやりたくても、地域性や経費の面で難しい部分があれば、デジタルツールはそれを解決するものになります。バーチャルキャンパスも、今後、リアルな経験を埋めるために運営したいという声が生徒達から挙がれば、ブラッシュアップしていきたいと思っています」と今後の可能性を示唆した。

生徒が作成したバーチャルキャンパス

動画制作の様子

(文/浅田夕香)

【印刷用記事】

地域・社会との関わりを通じて生徒の主体性・自律性を育てる手段としてメタバースの活用を模索/島根県私立明誠高等学校