専門学校の現状と今後への考察

新たな変革を目指す専門学校。様々な数字からマーケットの現状を把握するとともに、今後の進化の可能性についてまとめた。

はじめに

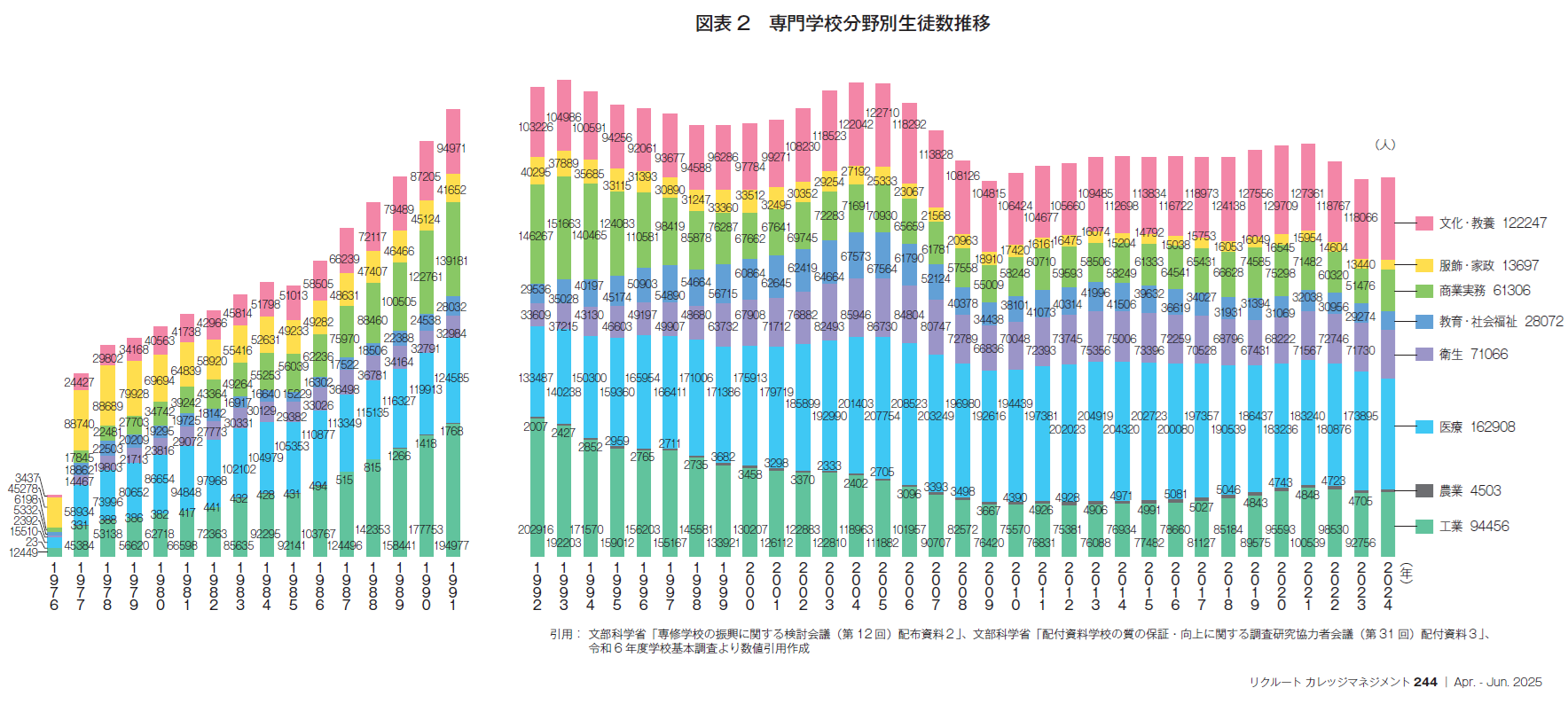

専修学校制度(学校教育法124条)制定から50年、かつて大学、短期大学に次ぐ第三の進学先と言われ誕生した専門学校(専門課程を設置する専修学校)は、今日に至るまで、産業・社会の動向を見据えながら、時には先取りしながら実践的職業教育で数多くの専門人材を輩出している。約9万人からスタートした、8分野(工業/農業/医療/衛生/教育・社会福祉/商業実務/服飾・家政/文化・教養)に学ぶ学生数は、1993年(701,649人)をピークに増減を経て現在55万人以上、高等教育機関として一定のポジションを確立してきた。

DXに代表されるパラダイムシフト等、多様で不透明な変化過程にある今、あらゆる業界における人材要件(知識・技術・資格等)も同様、そこにグローバル対応と持続的人材不足も重なり、業界連携教育を展開する専門学校の役割は決して小さくない。また、学校教育法一部改正がなされ、制度上の整備が大きく進みそうな専門学校への関心はより高まると思われる。ここでは、専門学校の現状を「入口」「中身」「出口」のエンロールメント・マネジメント的視点で整理し、その進化変化について考察を試みたい。

専門学校の現在地「入口」

学生数の推移と変化

令和6年度学校基本調査(文部科学省)によると、専門学校在学者は558,255人、数年振りに増加(+2,913人)に転じ、入学者数は+14,765で255,391人、高校卒業者からの進学率も24%で大学(59.1%)と同じく過去最高となった。しかし同進学者数(通信制含む)は−12,044人なので、増えた入学者は高卒者以外となる。都道府県別では(図表1)、入学者プラスエリアが1県(令5年度)から関東、東海、関西を中心に30都府県になり、近年増え続けている日本語学習者の約85%が同エリアで学んでいた状況(令和5年度日本語教育実態調査)から、留学生生受け入れの影響が大きいと推察される。コロナ後の正常化と留学生促進政策等でこの傾向は継続的に全国拡大へ、またリカレント・リスキリング政策への対応から社会人入学者の増加も見込まれるため、学生募集ドメインのマルチ化(高校生・留学生・社会人等)は加速必至と思われる。

また、分野別学生数にも様々な要素が反映されている。上位3分野の推移(図表2)は、当初(1976年)「服飾・家政/医療/工業」→ピーク時(1993年)「工業/商業実務/医療」→最新(2024年)「医療/文化・教養/工業」。アパレル全盛・IT革命・ペットビジネス等の産業変化、スポーツ・健康・医療系急増の大学新設改組、XYZの世代交代等、その時々をキャッチし職業教育に転換してきた。この即応力こそ専門学校が培ってきた大きな強みであり、存在意義の1つと言えるだろう。

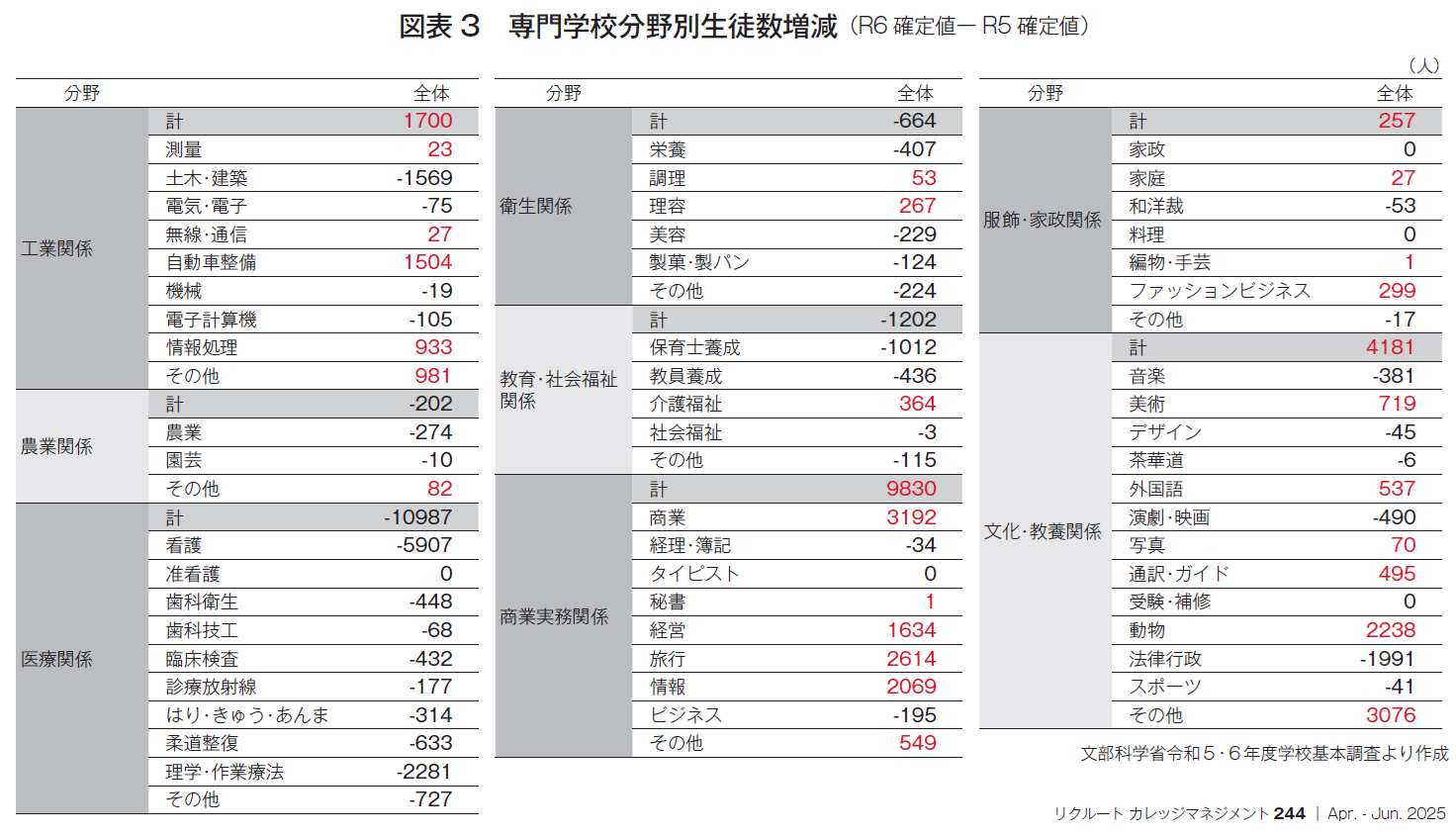

さらに、「好きな事」「留学生」「大学」、3つのキーワードから直近の分野別変化をまとめてみたい(図表3)。

①「好きな事」

ここ数年、世代特徴と保護者の関わり方変化から「自分の好きな事を追求する」進路選択がメジャーになってきた。比較的新しい学び分野が多い文化・教養に、その影響が強い。例えば「動物」は愛玩動物看護師の国家資格化もあり増加継続中、「その他(アニメ・声優等)・美術・外国語」等も好調。また工業の「その他(ゲーム・CG・Web系等)」、コロナ禍から脱した「旅行」(商業実務)も学生数を増やしている。

②「留学生」

前述のような受け入れの高まりから、以前より留学生の希望が多かった「自動車整備・情報処理」(工業)、「商業・経営・情報」(商業実務)での入学者が増えている。出身国や経年での差は生じ得るものの、今後は分野を拡大しながら一層の増加が見込まれる。

③「大学」

専門学校分野と重なる学部学科の増加、理系シフト等の影響が顕著だと考えられるのが「看護」に代表される医療分野で、直近ではすべてが減少している。他にも、法学部、工学部等の大学志望層増加からか、「土木・建築」(工業)、「法律行政」(文化・教養)が学生数を減らし続けている。

専門学校の学生数増減の要因は複雑化しているが、より先進的で能動的な変化対応が必要とされている。

専門学校の現在地「中身」

職業教育の変化

①進化し続ける職業教育

多くの専門学校は、「職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成(職業実践専門課程定義抜粋:平成25年文部科学省告示)」等を目指し、機敏に柔軟に教育を進化させている。昨今では、DX進展に伴うIT系新設改組が全国の専門学校で著しく、AI、IoT関連をはじめeスポーツ、ホワイトハッカー等、グローバルなトレンドや課題にも逸早く対応した教育ソフトを開発・成長させ、次世代人材を養成している。専門学校での職業教育が、未来産業や新しいマーケット拡大に貢献していることは想像に難くない。

設置基準・認可主体・プロセス等、大学との制度的違いはあるものの、これを可能にしている背景の1つが、前述の職業実践専門課程でも一部が要件定義、整理された企業連携での実習・実技・演習等の実施、教員研修といったPDCA的に最新化されるカリキュラム編成やマネジメント体制だろう。

この課程には、全専門学校の41%、全学科(2年制以上)の44%が文部科学大臣から認定を受けており(2024年3月13日現在)、都道府県補助(2023年35都道府県)、教育訓練給付金等の対象にもなっている。学生にとっては、より実践的な知識・スキルを学びながら、目指す職業に向けた準備が進められ、特に企業と共同で行うインターンシップ(臨地実習)等は、学生の職業適性確認・意識向上にも重要な役割を果たしている。

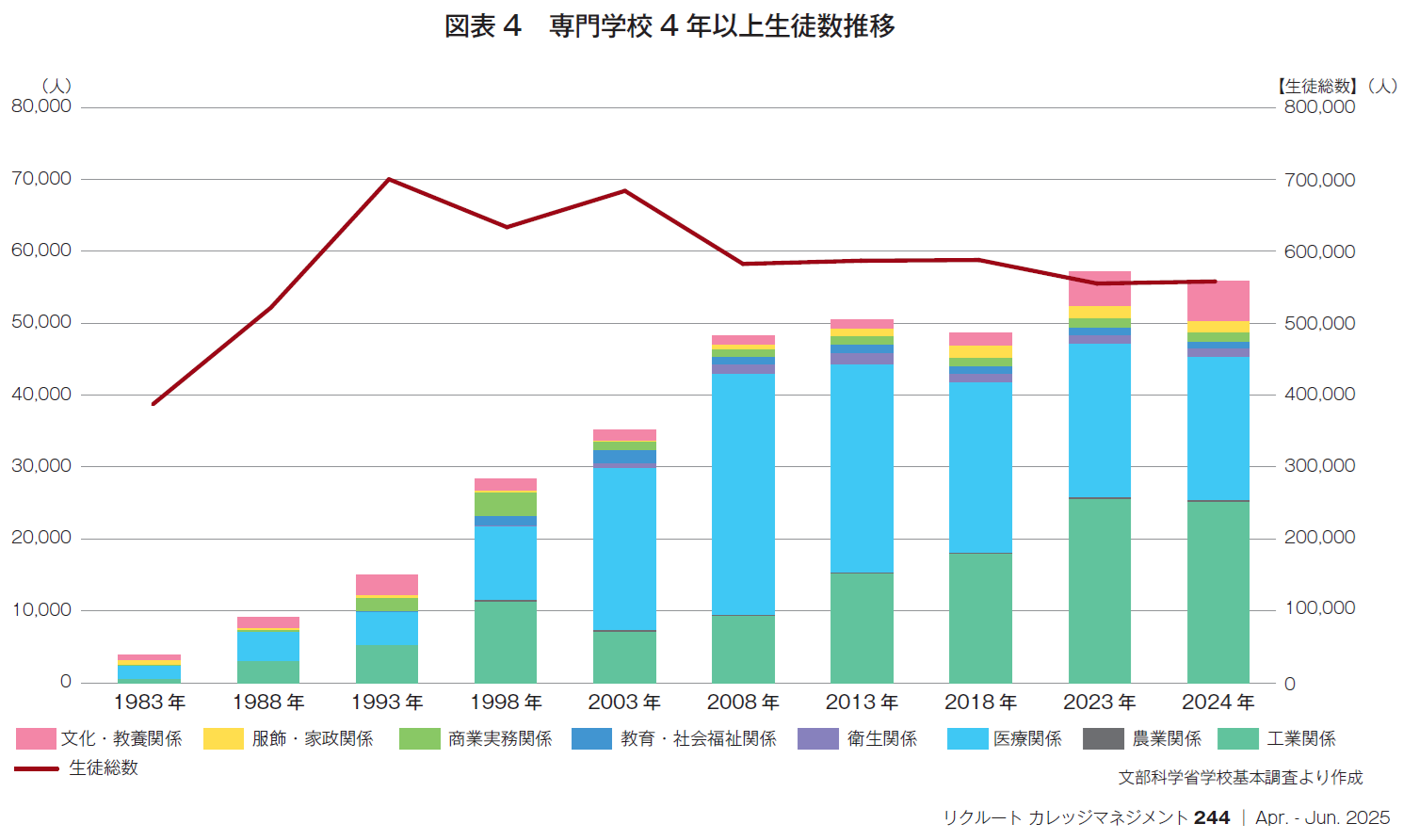

②職業教育の高度化長期化

高度専門士(4年以上等要件で文部科学大臣が認定)が大学(学士)と同じISCED6(OECD/Diagrams of education system)となり、職業教育の高度化長期化が注目を集めつつある。2005年に制度化された同認定学科は502(2024年1月)、4年以上学科在籍者数は全体の1割を占め(図表4)、減少傾向の総在籍者数に反して増加トレンドにある。その構成内容は、創設時は理学・作業療法等「医療」が主だったが、現在はIT・ゲーム・CG・自動車整備等の「工業」が上位となり、「医療」、音楽・デザイン・アニメ等の「文化・教養」が続いている。デジタル化やコンテンツビジネス等産業構造変化、資格制度変更等による学びの深化・広範化への対応と考えられ、今後はNQF(National Qualifications Framework)等を見据えた、更なる教育内容精査と成果検証が求められそうだ。

専門学校の現在地「出口」

学修成果と学生評価

①学修成果(就職)

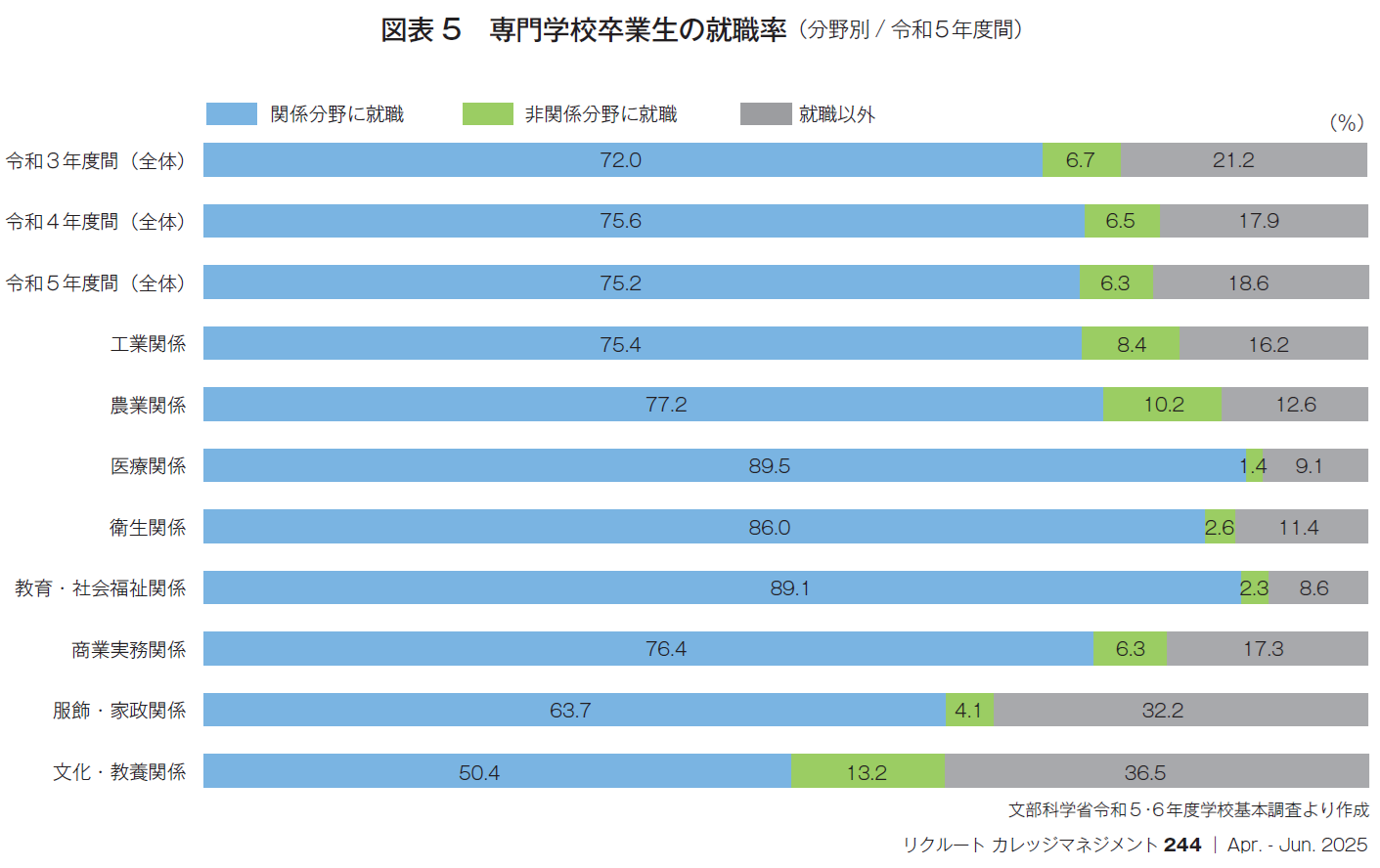

専門学校の学修成果は、資格取得率や就職率により示されることも多く、これらは専門学校を評価する重要な指標の1つになっている。

文部科学省調査によると、就職率は専門学校97.5%、大学98.1%、短期大学97.4%(令和6年4月1日現在)で、学校種における大きな差異は認められないが、分野別(図表5)を見ると、関係分野就職率(全体)が大学(学士)分野別進路別割合(専門的・技術的職業)31%(令和6年度/文部科学省資料)を大きく上回っている(参考比較)。「医療」、「教育・社会福祉」、「衛生」はほぼ9割とその専門性が際立っており、「文化・教養」は最も低い5割だが約4割の学生が進学等就職以外の進路を選択。これは、専門学校での多様性浸透や新たな学びへの接続といった目的・役割の変化と捉えられる。

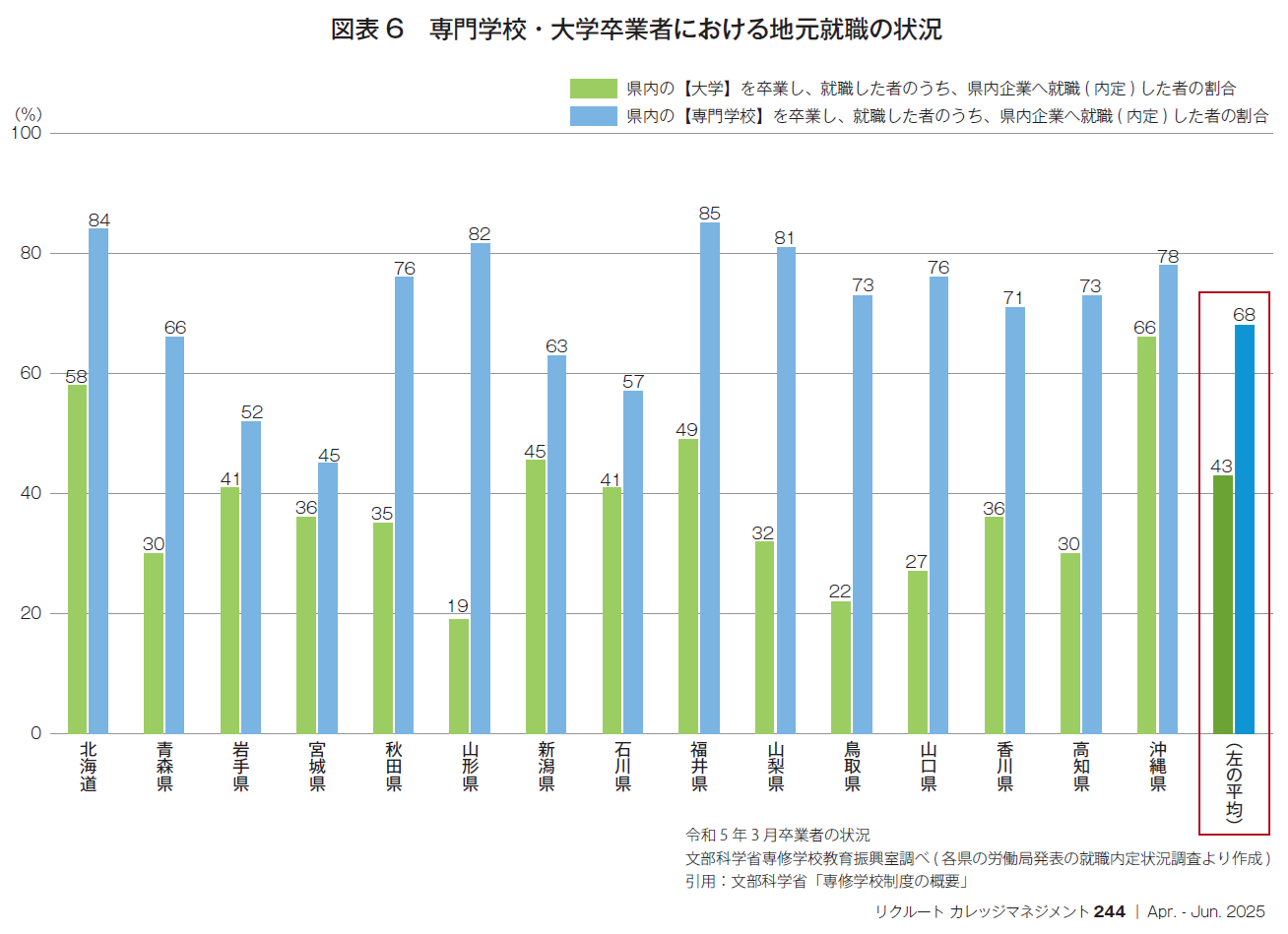

また、地元就職の高さも専門学校の特徴だろう(図表6)。エッセンシャルワーカーをはじめ、地域産業を支え活性化させる専門人材は政策文脈での重要度も高く、地方における人材ポートフォリオに与える専門学校のインパクトは大きい。

②学生評価(学生満足度)

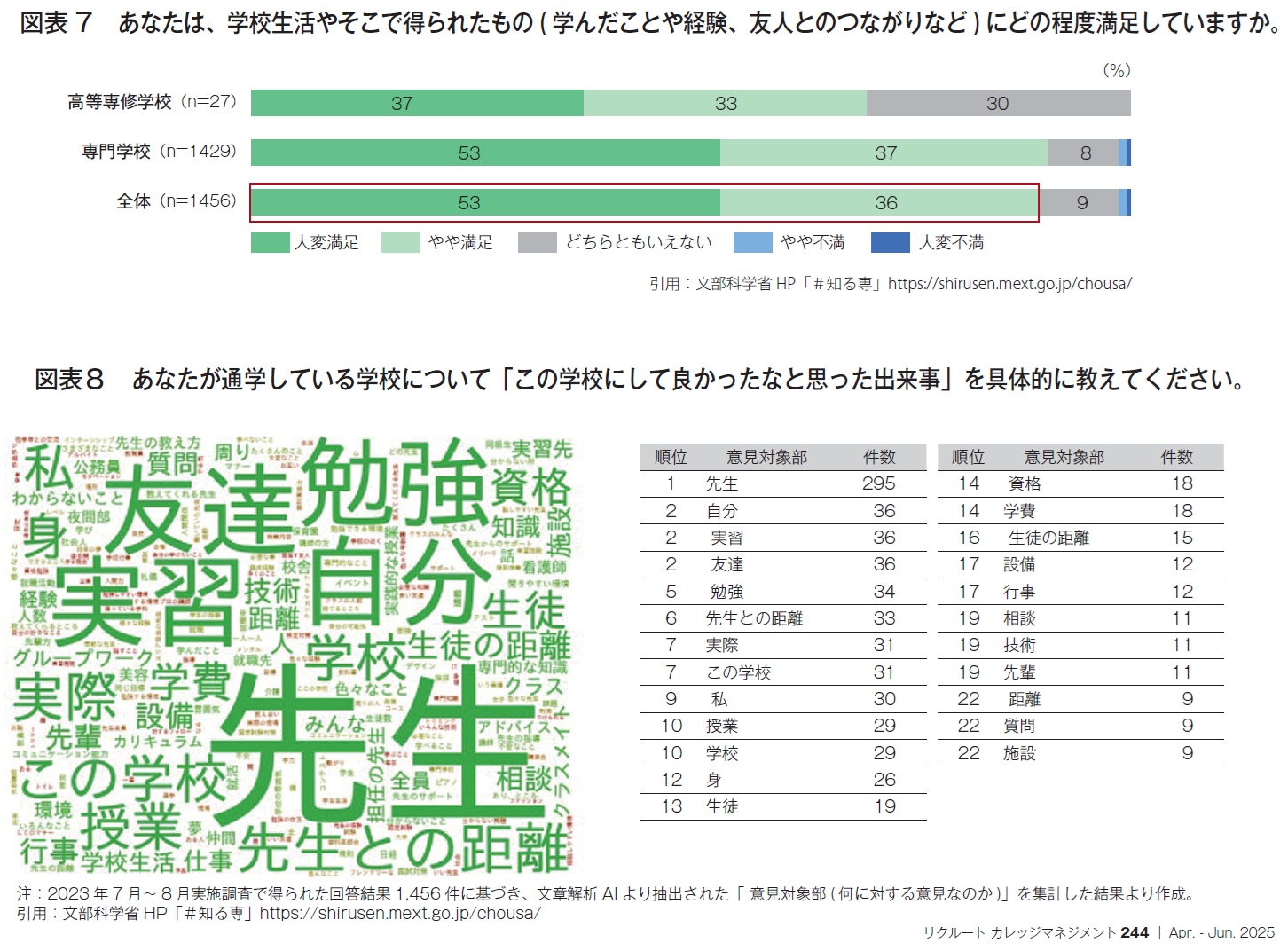

いわゆる「グランドデザイン答申(2018年)」以降、学修者本位の教育や支援が重要視され、大学評価基準でも「学生支援」に関する内容がより充実される等、学生ニーズを満たす様々な体制整備・改善が求められている。高等教育機関として、専門学校においてもそれは同様と考えられる。

学生からの評価に関して、文部科学省の調査(令和5年)では、9割の専門学校生が満足と回答、学修内容や経験等全般で非常に高い満足度を示した(図表7)。一概に比較はできないが、同世代の「大学生等に関する調査(2023年/就職みらい研究所)」での満足値は生活全般約7割/学業約5割の結果だった。これは、キャリアイメージを持った入学者の多さ、担任(担当)制による先生との高い関係性、同じ職業分野を目指す少人数制(クラス制)環境での良好な友人関係、産学連携で業界スペシャリストも指導する実習中心教育、学生生活全般にわたる手厚い支援等、専門学校の特長のあらわれであり、調査(図表8)からもその実態はうかがえる。

まとめ

高等職業教育機関としての今後

エッセンシャル・ライフライン従事者育成、様々なトランスフォーメーションで変化するスキルセット対応、地域社会に根差した人材輩出とリテンション、数年先を見越した新しい専門職創造等、多くの職業教育的価値が認められる専門学校は、冒頭に触れた来年4月施行予定の学校教育法一部改正で法律的・制度的位置づけがより確立されると同時に、今まで以上に多面的な評価を受ける可能性がある。つまり、高等教育機関としての信頼性を学内外から問われ続けることとなりそうだ。

この改正には、入学資格、単位制、専攻科、特定専門課程(専門士)、質保証の5つが盛り込まれ、それぞれに大きなポテンシャルを内包している。

例えば単位制、「入口」ではリカレント・リスキリングを目指した既卒者、科目等履修生等の受け入れ拡大、「中身」では学年制にとらわれない十人十色の多様的学びの実現、「出口」では大学はもちろん他の専門学校への編入学等、卒業後の選択肢拡充、といったより細やかな学生伴走が可能に。オンライン学習を導入することで、その有用性はさらに高まりそう。

例えば質保証、大学同等項目(基準)での自己点検評価は、学校種含む進路選択検討に有効かもしれない。さらに第三者評価とその情報公開の積極導入により、情報不足が否めなかった専門学校の学修成果等が可視化・発信され、高校(教員・生徒)/保護者/企業等ステークホルダーからの適正再評価(企業等での人事待遇含む)が期待できる。

今改正への対応とそのポジティブな利活用が、専門学校の高等職業教育機関としての社会的価値を左右する、極めて重要な機会となるだろう。

【印刷用記事】

専門学校の現状と今後への考察