建築学部に日本初の建築学学士がとれる 通信教育課程を設置/近畿大学 建築学部(通信教育課程)通称「建築学部オンライン学士プログラム」

近畿大学は2025年4月、建築学部に通信教育課程を設置した。通称「建築学部オンライン学士プログラム」と名付けられたこの課程は、日本唯一の学士(建築学)取得が可能となる通信教育プログラムとして大きな注目を集めている。通信教育では70年近い歴史を持つ同大学が目指すものとは何か。最新の取り組みについて、近畿大学副学長・建築学部教授の岩前 篤氏、通信教育部学生センター事務長の若林武敏氏に伺った。

目指すのは建築業界の社会人のリスキリング・リカレント

近畿大学の「建築学部オンライン学士プログラム」は、社会人の学びなおしニーズに応えるものとして、建築学の専門教育と学位取得の機会を提供するものとして創設された。

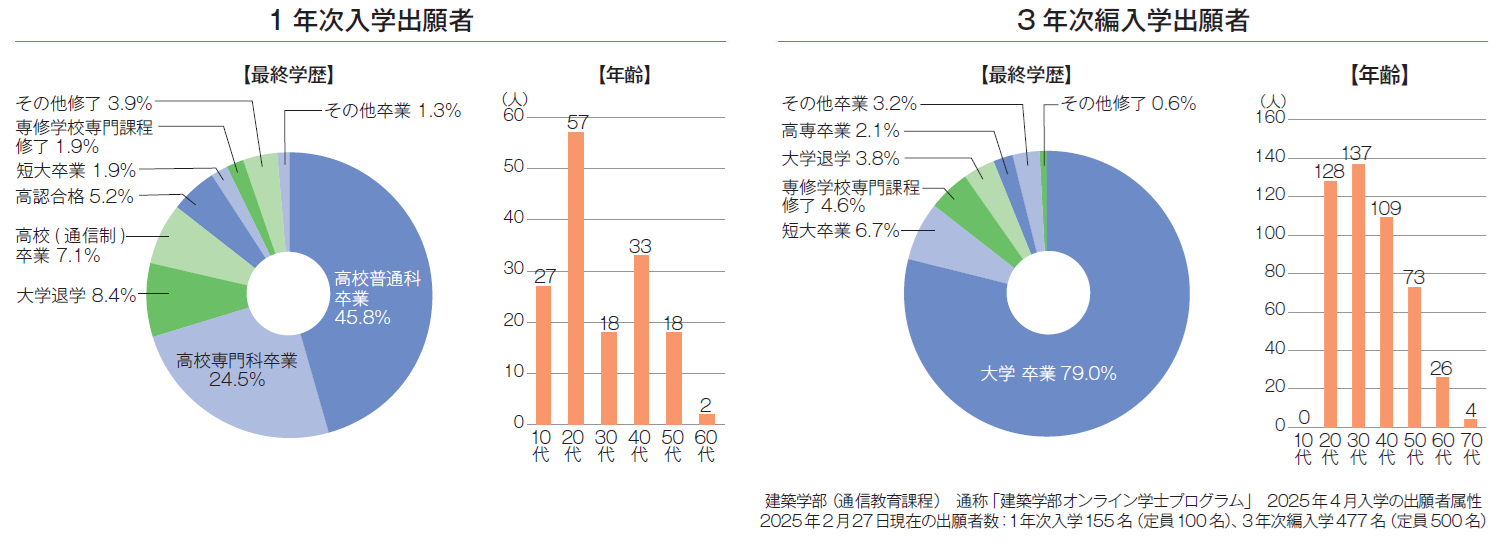

1年次入学で100名、3年次編入学で500名の定員で2025年1月から募集開始。日本で初めて建築学の学士がとれる通信教育ということで業界でも話題を呼び、募集開始から約2カ月で1年次入学155名、3年次編入学は専門学校・大卒以上477名の出願が集まった。

その内訳を見ると、年齢層が10代から70代まで実に幅広いことがわかる。(図参照)建築学部教授の岩前氏は、かつて住宅メーカーの研究所で研究開発に携わっていた。その経験から、建築業界は大学で建築を専攻した理系の仕事といったイメージがあるが、実は半分くらいは文系の人達が働いていて、さらに大学卒の人は意外にも少数派。建築・建設業界で働く人達のリスキリング・リカレント教育への欲求は高いと説明する。

「大学内で通信教育をもっと教育の場に活かしていけないかというトライアルがある中で、まずは建築分野のニーズが高いと判断しました。また、学士(建築学)が取得できれば、一級建築士の国家資格の受験資格を取得できる。これが学びの大きな目標にもなりえると考えました」。

まさに出願者数の多さに、社会人として働く人達の、リスキリング・リカレント教育としての建築学への学びの期待の高さが現れている。また、個人だけでなく、社員のリスキリングを目指す企業からの問い合わせもあるという。

「例えば個人の住宅会社さんも自分の後継者のモチベーションの一つとして、あるいは会社との深い繋がりをつくる手段として、この通信教育が活用できると思います」(岩前氏)

「学びたい者に学ばせたい」創設の理念が導く通信教育の軌跡

実は近畿大学の通信教育の歴史は長く、1957年(昭和32年)に短期大学部商経科、60年(昭和35年)には法学部法律学科で通信教育をスタート。以来70年近くにわたって累計約4万5000人の卒業生を輩出してきた実績をもつ。現在も両学部だけで計8040人が在学し、その学生は全国に広がっている。(2024年5月時点/科目等履修生も含む)

「近畿大学の通信教育は、本学創設者である世耕弘一の『学びたい者に学ばせたい』という理念から始まりました。志はあるけれど、経済的な理由で進学ができない方々に学問の門戸を広げていきたいという志のもと、全国でもとりわけ早い時期から取り組み、通信教育の草分け的な存在として運営を行ってきました。」(若林氏)

近畿大学の通信教育は、こうした理念を反映した特徴がある。

まず、最も象徴的なのは学費の安さだ。「建築学部オンライン学士プログラム」の1年次入学は4年間の学費合計125万5000円、3年次編入の場合は2年間の学費合計68万2000円とかなりリーズナブルだ。

そして、通信教育課程は入試なしで誰でも学びを始めることができる。留年制度もなく、4年制、2年制の年数で卒業できなかった場合、その後は授業料がかからず、1年につき3万円の在籍延長料だけで何年でも勉強することができる(1年次入学は10年、3年次編入学は8年の上限あり)。さらに授業は動画のオンデマンドで提供され、対面が必要と思われるスクーリングもオンラインで完結できる仕組みを完備。働きながら、好きな時間に自分のペースで学びを続けられる仕組みが整えられている。

また、学生のサポート体制にも力を入れている。

「学生からの質問に回答していくために、教員の業務補助のスタッフを採用しました。また、CADのインストール方法を知りたい、といった要望にも応えられるよう、建築系の経験則を持つ事務職員も新たに雇い、先生方の負担をなるべく軽減しつつ学生が学習環境を整えられるような工夫をしています」(若林氏)

さらに、入試がないということは、大学の入口の保証ではなく、出口の学びの質の保証が大切になる。既存の短大、法学部の通信教育では、大学外の有料サポートサービスを活用し、確実な学びの質を確保するための仕組みを構築している。建築学部でも同様の仕組みが導入できないか検討するとのこと。

総合大学の強みを活かし、全ての学部に通信教育を

令和の時代の通信教育は、やはりオンライン授業、オンデマンド授業の普及が果たす役割は大きい。2020年から近畿大学は「近大DX」と称して日常の教育体制をオンラインに一気に変えていった。現在では学部横断で共通教養科目(一般教養科目)のオンデマンド提供を既に叶えている。

「日本の社会にはまだ手付かずの大きな問題が二つあります。一つは、誰もが同じ年代で大学に入るということ。もう一つは大学を卒業して、同じ年代で働き始めるということ。この二つが非常に多様性を縛っているのではないでしょうか。自分で働いて学べるような何かもっと本質的な自由度が、この日本の社会には必要なんじゃないかという思いがずっとありました。近大DXでオンラインでも学びを提供することができるという手がかりを得て、これは大学の存在自体をドラスティックに改革できる可能性があるのではないかと感じましたね」(岩前氏)

建築学部の通信教育によるリスキリング・リカレント教育も、こうした時代の背景からも生まれてきたといえる。

また、少子高齢化時代の大学の経営という視点からも、リスキリング・リカレント教育を目指す社会人層を大学に取り込んでいくことは重要だ。岩前氏は「理想は全ての学部に通信教育課程を作ること」と語る。さらに若林氏は近畿大学が目指す通信教育の将来像について次のように語る。

「もっと多くの学部に通信教育課程を設置し、総合大学の強みを生かして複数学部の科目をまたいで受講できるような『総合大学の通信教育課程』を目指していきたいと考えています」(若林氏)

こういった動きが実現すれば、海外の総合大学のように、経営学を専攻しながら薬剤師を目指せるような自由なキャリア設計ができる大学が通信教育で叶えられる日もくるのかもしれない。

(文/木原昌子)

【印刷用記事】

建築学部に日本初の建築学学士がとれる 通信教育課程を設置/近畿大学 建築学部(通信教育課程)通称「建築学部オンライン学士プログラム」