大学を強くする「大学経営改革」[106]会議運営と文書作成から大学の仕事を問い直す 吉武博通

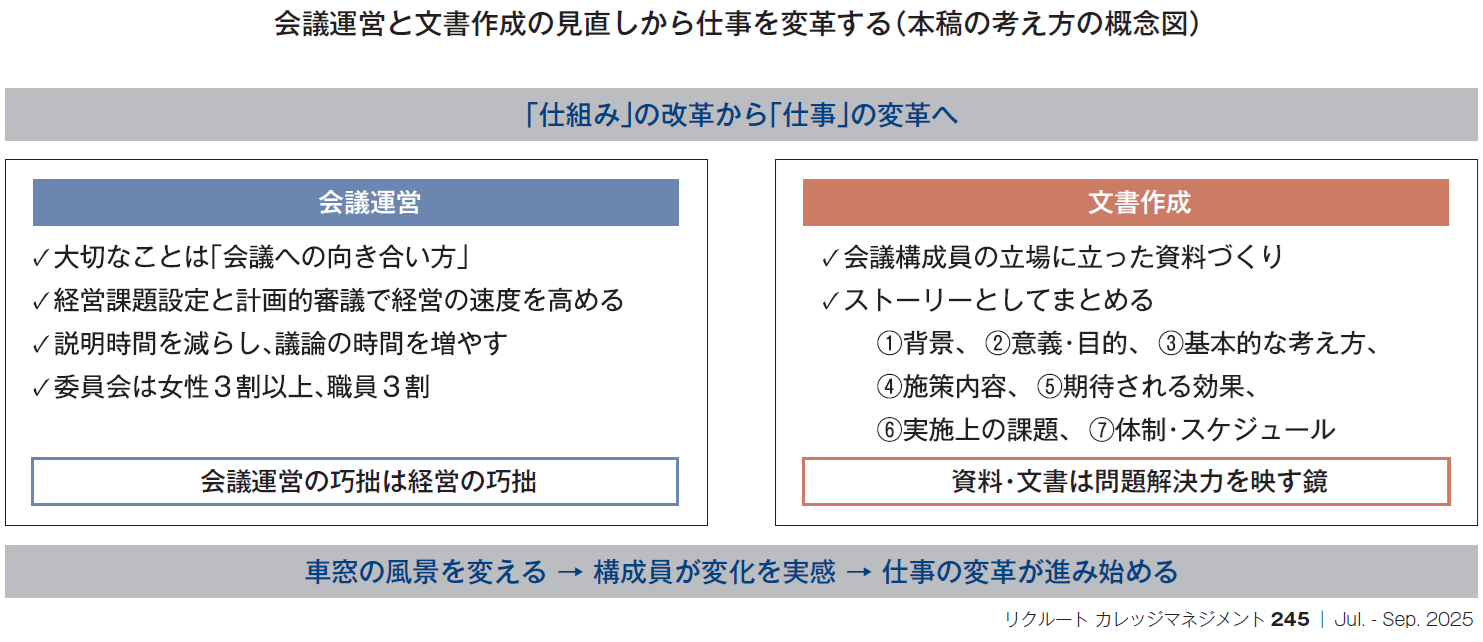

「仕組み」の改革から「仕事」の変革へ

大学改革の契機とされる1991年の大学設置基準の大綱化から既に34年が経過したが、改革がもたらした成果と課題が検証されることなく、組織や制度を変える「改革」が際限なく繰り返されている。

2004年度に施行された国立大学の法人化は100年に一度の改革と言われながら、運営費交付金の縮減や成果に基づく配分方式の導入等もあり、研究面に限っても基盤の脆弱化が指摘されている。

公立大学も2024年5月までに全101公立大学中91大学が法人(83法人)に移行しているが、自主自律的な環境の下での魅力的な教育研究の展開という所期の目的がどの程度達成されたのか明確な評価は見当たらない。

科学技術・学術政策研究所が毎年公表する「科学技術の状況に係る総合的意識調査」では、博士後期課程進学者の数、基盤的経費、研究時間の確保等を中心に自然科学系研究者の厳しい認識が示されている。また、同研究所が毎年夏に公表する「科学技術指標」からは、日本の研究力の相対的低下が明らかである。

私立大学においては、理事会と評議員会のあり方を見直す私立学校法の改正が繰り返され、2025年4月施行の改正私学法により「建設的な協働と相互けん制の確立」を目指した新たな理事会・評議員会体制がスタートしたところである。

これらの法改正にとどまらず、法人評価や機関別認証評価、補助事業の採択等においても、組織・制度等の「仕組み」が重視され、大学の側もこれらを変えることで改革をアピールするという傾向が強まっている。「仕組み」の改革には多大な時間と労力が費やされる。そのコストに見合う成果が得られているのか、問い直す必要がある。

本連載でも「形なきものをどう変革するか〜考え方と組織文化のバージョンアップ」(本誌230、Oct-Dec.2021)で、改革の自己目的化に警鐘を鳴らすとともに、組織の主体である「人」の判断・行動・協働の質を高めるための真の変革にこそ力を入れるべきとの主張を行っている。

今回はその続編として、大学業務の中で質的にも量的にも大きなウェートを占める会議運営と文書作成に焦点をあて、「仕事」の変革のあり方について考えてみたい。

実効性と効率性の両面で課題の多い大学の会議

大学教員が「雑務」と呼ぶ管理運営業務の中で、最も煩わしさを感じているものの一つが「会議」であろう。学校法上の教授会に相当する会議から各種の委員会に至るまで教学領域だけでも大学には実に様々な会議が置かれている。パソコンを持ち込み、他の仕事をしながら出席している教員の姿も目に浮かぶ。

会議を主宰する部局長や委員長と議題を調整し、資料を準備し、議事録を作成するのは主に職員の役割であり、この業務負担も大きい。自ら構成員として意思決定に加わることができるならばともかく、正規の委員は教員、職員は陪席という形を続けている限り、職員に主体的・能動的な判断・行動を求めることは難しく、教職協働は空虚なスローガンに終わる。

学校法人における理事会、評議員会、国立大学法人における役員会、経営協議会(公立大学法人は経営審議会)等には、民間企業経験を有する学外者も加わるが、戸惑いや違和感を感じながら出席している構成員も少なくないだろう。

理事会・評議員会については、構成、開催頻度、運営方法等の実態は法人ごとに多様であり、2025年4月施行の改正私学法によりどのような変化が見られるか注目されるところであるが、会議の実効性という点で多くの課題を抱えていると思われる。

ちなみに、日本私立学校振興・共済事業団「令和3年度学校法人のガバナンス体制に関するアンケート」(2022年9月報告)によると、大学法人の理事数の平均は10.4人(常勤理事5.6人、非常勤理事4.8人)であるが、そのばらつきは大きく、常勤理事が10人を超える大学法人は35法人、うち17人以上は9法人という結果が示されている。評議員数については平均が27.2人であるが、そのばらつきは理事以上に大きい。

開催頻度について、定例理事会は年間平均6.4回だが、1〜2回から19回以上まで大きくばらつく。評議員会は平均4.2回だが、2回から9回以上までばらつきがある。

国立大学法人の経営協議会については、2004年の法人化以降、学内委員・学外委員の立場での出席、監事としての陪席などを通して複数の大学の実態を見てきたが、年4回から5回の開催で、各回共に総じて配布資料が多く、会議時間の過半が説明に費やされた後、学外委員の何人かが発言して終了するというパターンが多い。実効性の観点から改善の余地は大きい。

国立大学協会などが学外委員に対するアンケートを一定期間ごとに実施する等して、経営協議会の実効性評価を行うことも必要だろう。

大きく変容する企業の取締役会

2004年にスタートした国立大学の法人化では、民間的発想のマネジメント手法の導入や学外者の参画による運営システムの制度化が謳われていた。

民間的発想が具体的に何を意味するのか、企業経営の手法を導入すれば大学がより良い方向に向かうのか疑問はあるが、これらを一旦脇に置いたとしても、当時の日本企業と今日の日本企業とでは、取締役会の構成や運営を中心に大きく様変わりしていることは認識しておかなければならない。

1990年代までの大企業の取締役会の多くは30名から40名の取締役で構成され、中には50名や60名を数える企業もあった。社外取締役が配置されることは稀で、実質的な議論も少なく、その形骸化が指摘されてきた。

現在は、大企業でも取締役は10名前後であり、多くても15名程度にとどまる。社外取締役の配置は必須で、過半を社外取締役が占める企業もある。例えば日立製作所は、取締役12名、うち9名が社外取締役であり、そのうち5名が外国人、2名が女性である。同社で取締役会議長を務める井原勝美社外取締役は「海外のCEO経験者等グローバルな視点を持った社外取締役を迎えたことにより、執行側に一切の忖度がない厳しい質問が投げかけられ、緊張感ある真剣な議論が交わされる取締役会に変容しました」と述べている(「日立 統合報告書2024」)。

日本企業のガバナンス改革には、内外の株主・投資家からの批判に晒され、法改正や監督官庁・証券取引所等に促されて進んだ面も大きいが、日立の場合、2008年度決算で7873億円という日本の製造業として史上最悪の当期純損失を計上したことも、ガバナンス改革を加速させた大きな要因である。会長兼社長として改革を主導した川村 隆氏はその著書で「会議の参加者が10人を超えると、とたんに意思決定の速度が鈍り、組織が停滞する。過去の日立もその轍を踏んでいたが、そうと分かっていても平時には改革は難しい。危機だからこそ、経営体制のモデルチェンジが実現した」(川村 隆「100年企業の改革」日経BP、2016)と述べている。

最も大切なことは「会議への向き合い方」

あらゆる組織において会議は必須の仕組みであり、法人として重要な決定を行う会議に関してはその設置と審議事項が法律で定められている。

これに受け身の姿勢で臨むか、積極的に実効性を高める努力を重ねるかによって、経営の健全性と組織の持続・発展に大きな差が生じてくる。不祥事や業績不振により社会的信頼を低下させる企業は前者の場合が多く、近年の日立のような事例は後者である。

その意味において、会議に対するトップの考え方や姿勢、これを支えるスタッフの意識は極めて重要である。トップが法令や定款・寄附行為に定める事項を付議して承認さえ得れば良いという姿勢で臨む限り、社内・学内構成員はトップに忖度し、社外・学外構成員も深く考え、積極的に発言しようとは思わないだろう。

企業の取締役会においても、中長期計画や戦略的重要施策について、検討途上の柔らかい段階で話し合う機会を設けたり、結論を出す会議においても異論を含めて意見を述べやすい場を整えたりすることで、意思決定機関としての実効性を高めることができる。

前掲の統合報告書での「真摯に示唆を受けたいという執行側の意志と、それに応えたいという取締役の熱意が、日立のガバナンスを形式から実質へと進化させた」との井原氏の言葉が、会議への向き合い方が如何に大切かを表している。

経営課題設定と計画的審議で経営の速度を高める

議題の設定と資料の作成は会議の実効性を左右する最も重要な要素である。何を話し合ってほしいかを示したものが「議題」であり、審議を通して適切な判断が行われるような材料を提供するものが「資料」である。

会議の議案は多くの場合、執行側が提出することになる。会議メンバーは議題を通してトップを中心とする執行側が何を重要な経営課題と位置づけているかを理解する。また、資料を通して、それぞれの課題の背景や問題の構造を知り、最良の決定となるように判断を行うことになる。

取締役会の場合、中長期計画や予算・決算等に加えて、投資、提携、取引等重要な経営施策が議題にあがるのに対して、大学の場合、事業計画や予算・決算のほかに多いのは規則改正である。機関の目的や性格の違いから議題が異なるのは当然であるが、大学においては、規則改正以外に議論すべき経営施策や経営課題はそれほど少ないのだろうか。

大学も淘汰・再編の時代に突入したと言われている。このような中で、優秀な教職員を確保し、協働により教育・学生サービスの質を高め、多様な学生を受け入れ、地域・社会・世界との連携を強めながら持続・発展していくためにも、早期に経営課題を設定し、計画的に審議することで、実行の速度を上げる必要がある。

理事会・評議員会や経営協議会などの運営に際しては、執行側において自校が取り組むべき経営課題は何かを予め整理した上で、いつまでに決定し実行に移すべきか、そのためにどの時点の会議に付議するかを年間予定として決めておくことも有効な方法である。期限を切ることで着実かつ迅速な実行につなげることができる。

会議資料や業務文書は問題解決力を映す鏡

どのような資料が用いられるかによって、会議の実質や効率も大きく変わる。資料作成の巧拙が審議の質を決めるといって過言ではない。その点において何よりも大切なことは、審議する構成員、とりわけ学外の理事、評議員、委員等の立場に立った資料づくりを心がけるということである。

決定を得ることを目的とした議題であれば、①背景としての環境や現状に対する認識、②当該施策を実施する意義・目的、③経営としての基本的な考え方、④具体的な施策内容、⑤期待される効果、⑥実施にあたっての課題、⑦実行のための体制とスケジュール、等をストーリーとして分かりやすくまとめる必要がある。これらの裏付けとなる客観的なデータも見せ方を含めて重要な要素である。

会議資料に限らず、通常の文書作成でもこのような基本を身につけておく必要がある。さらに加えるならば、文書という形にするか否かを問わず、このような流れや思考プロセスでものを考えることを日常業務の中で習慣づけておくことが大切である。

トヨタ自動車では、大きな問題を解決するときに、①問題を明確にする、②現状を把握する、③目標を設定する、④真因を考えく抜く、⑤対策計画を立てる、⑥対策を実施する、⑦効果を確認する、⑧成果を定着させるという8つのステップを踏む(「問題解決の8ステップ」)ことが知られている((株)OJTソリューションズ「トヨタ仕事の基本大全」KADOKAWA、2015)。

近年、教育においても「問いを立てる力」が重視されている。これからの時代を生きる者には、個人であれ組織であれ、様々な問題を発見し、それらを効果的・効率的に解決する力が強く求められている。会議資料や業務文書の作成はこのような力を鍛える場であり、資料や文書は問題解決力を映す鏡といえる。

会議運営と文書作成を見直すことで風景を変える

これらの資料・文書に過不足なく情報を盛り込み、どう分かりやすく伝えるかの工夫も重要である。A4一枚に要旨をまとめたエグゼクティブサマリーの作成も一つの方法である。

会議運営の巧拙において資料説明も留意すべきポイントである。書かれた文章や数字を読み上げるような説明は構成員にとって決して望ましいものではなく、議論に費やすべき貴重な時間を奪ってしまう。会議時間を2時間とした場合、説明時間は合わせても1時間以内、可能ならば3分の1程度にとどめ、残りの時間を議論にあてるべきだろう。

筆者の経験でも、説明が明瞭簡潔で、議論の時間が十分に確保され、発言しやすく、かつ一定の時間内に終了する会議は、構成員の満足度も高い。会議の運営にあたっても、審議する構成員の立場に立つことは大切な要素である。

私立大学においては、理事会・評議員会が改正私学法の趣旨に則ってその実効性をどう高めるかが問われている。国立大学法人や公立大学法人においても財政状況を中心に環境は厳しさを増す一方であり、真の経営力が試される時代である。経営を如何に高度化するかがそれぞれの大学の持続可能性を決めるといって過言ではなく、その巧拙は会議運営や文書作成に如実に表れる。

学内に置かれる教授会や各種の委員会も会議の実質化と効率化の観点から大胆に見直す必要がある。教員自らが煩わしさを感じながら、自分達を多忙にさせる仕組みを固守し、自縄自縛に陥っている面もある。担当副学長や組織の長の専決事項と合議事項を明確にした上で、例えば各種の委員会について、構成員の3割以上を女性としたり、同じく3割程度は職員を加えることで、多様性や教学運営に対する職員の参画意識を高めるべきであろう。

AIを活用した議事録作成等の好事例を広く大学間で共有する等して、高等教育全体で生産性の向上や業務の高度化を進める必要がある。そうしなければ大学は仕事を通した成長の場となり得ないだろう。

会議運営と文書作成は、大学の仕事を問い直す最も重要な要素であり、大きな効果も期待できる。この2つに的を絞り、重点的に見直すことで、止まったままに見えた車窓の風景が動き始めるはずである。

会議メンバーや教職員が変化を実感し始めて初めて仕事の変革が進み、勢いもつく。激動の時代の大学に変革のための時間はあまり残されていない。