探究活動を通じて理想の未来を見据えて社会をつくり、変えられる生徒を育成/北海道釧路湖陵高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

- 新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

- 遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

- 教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、普通科改革支援事業の採択校である北海道釧路湖陵高等学校を紹介する。取り組みの詳細について、渡邊理実副校長とSSH推進部長を務める高橋 翔教諭に伺った。

- 北海道釧路市にある道立高校。全日制課程は2025年で創立113年を迎えた。

- 2012年度より文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」指定校となり、2023年度からは第Ⅲ期(5年間)の指定を受けている。

- 2022年度からは普通科改革支援事業の採択も受け、2024年度に全日制普通科を「文理探究科」(定員160名)に転換。併せて理数科を「理数探究科」(定員40名)に名称変更し、両学科ともに探究的な学びに重点を置いた教育を展開している。

学科転換により、探究的な学びに重点を置くカリキュラムに

北海道釧路湖陵高等学校(北海道釧路市)は、2022年度より普通科改革支援事業の採択を受け、2024年度に普通科を学際領域学科「文理探究科」に転換、併せて理数科を「理数探究科」に名称変更した。

背景には、同校が2012年度よりSSH指定校として理数科だけでなく普通科にも広げてきた探究活動を、時間的・内容的に充実させたいという考えが高まってきていたことがあったという。

「理数科では探究に関わる授業を3年間で計6単位設けていますが、普通科は1・2年生で1単位ずつのみであったため、時間が足りずなかなか内容が深まらないという課題がありました。2022年度に学習指導要領が変わり、コンテンツベースの学びからコンピテンシーベースの学びに移行するなか、本校もSSH事業を通じて探究活動や課題研究がコンピテンシーを育むのにとても適しており、もっと充実させたいと感じていました」(高橋氏)

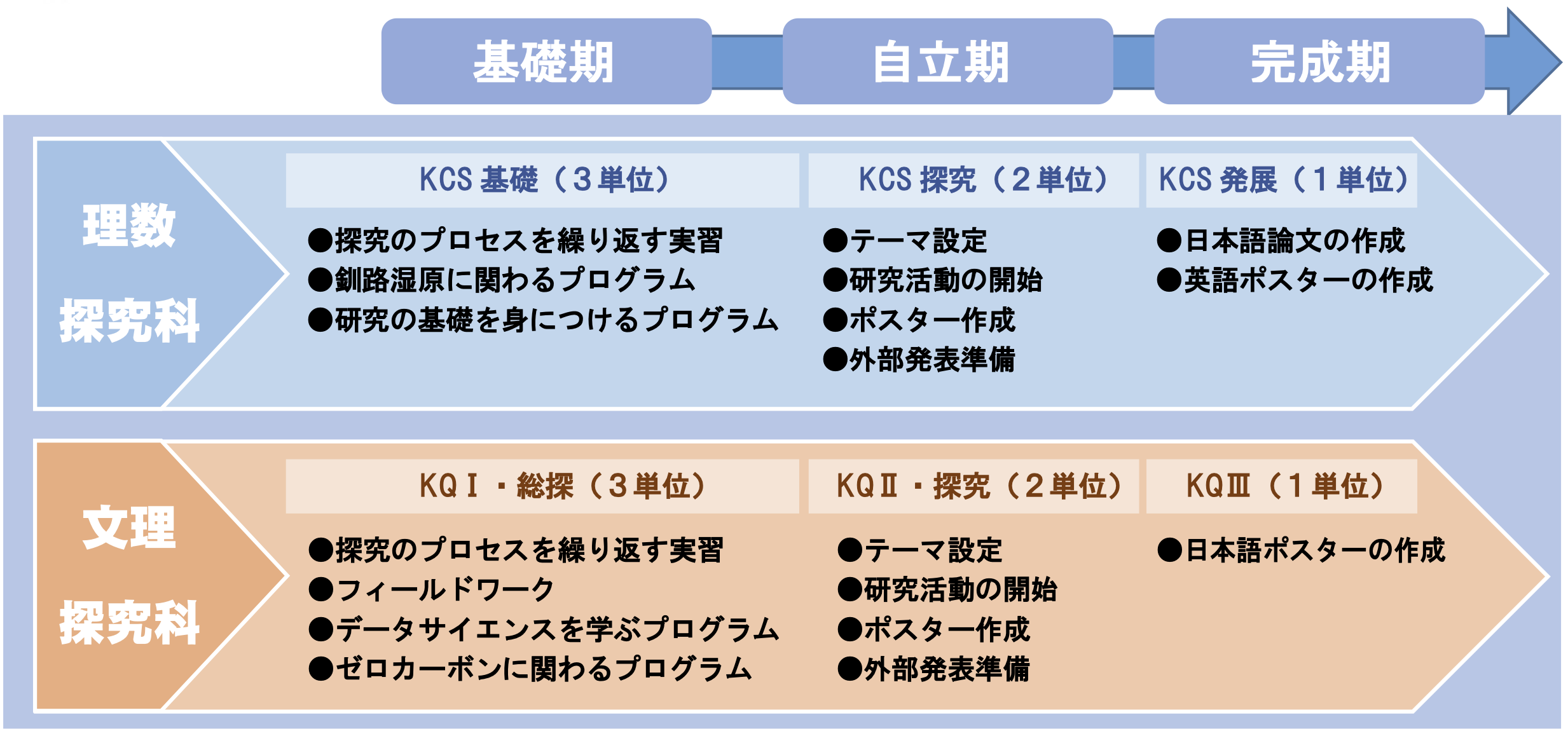

普通科改革支援事業では、新学科の設置要件として「各学科の特⾊等に応じた学校設定教科・科⽬を設け、当該学校設定教科・科⽬(2単位以上)及び総合的な探究の時間を合計6単位以上、全ての⽣徒に対し、原則として各年次にわたって、履修させること」等が定められている。同校は文理探究科への転換に当たり、探究的な学びを深める学校設定科目「湖陵クエスト(略称「KQ」)」を設け、「総合的な探究の時間」と併せて探究に関わる授業を1年生3単位、2年生2単位、3年生1単位の計6単位実施するカリキュラムを設計した。

理想の社会に対する現状を分析したうえで探究課題を設定

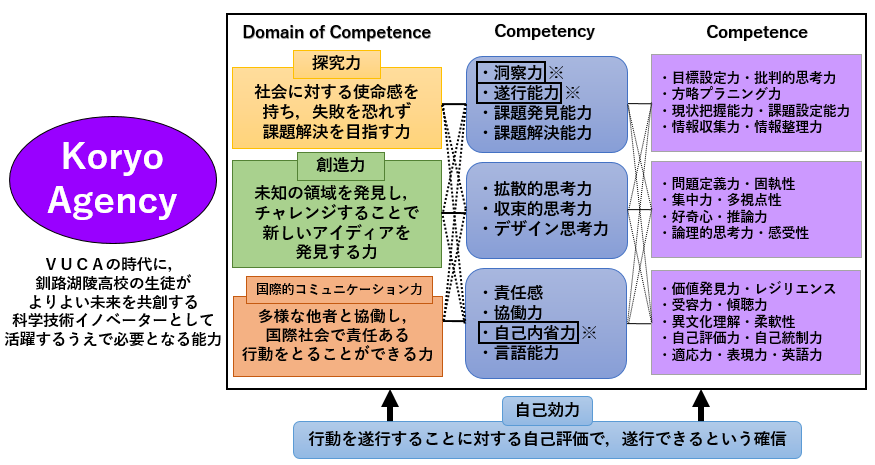

そうして同校が目指すのは、より良い未来を共創することのできる人材の育成である。そのために必要な資質・能力を2019年に「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」で示された「Agency」の考えを基に「Koryo Agency」として定義。大きく「探究力」「創造力」「国際的コミュニケーション力」「自己効力」の4つを構成要素に設定した(図1)。「これらの力を身につけることで、変化に流されるのではなく、理想の未来や社会を想像しながらその理想に向かって社会を変えていける生徒を育てたい」と高橋氏は説明する。

図1 「Koryo Agency」の構成要素

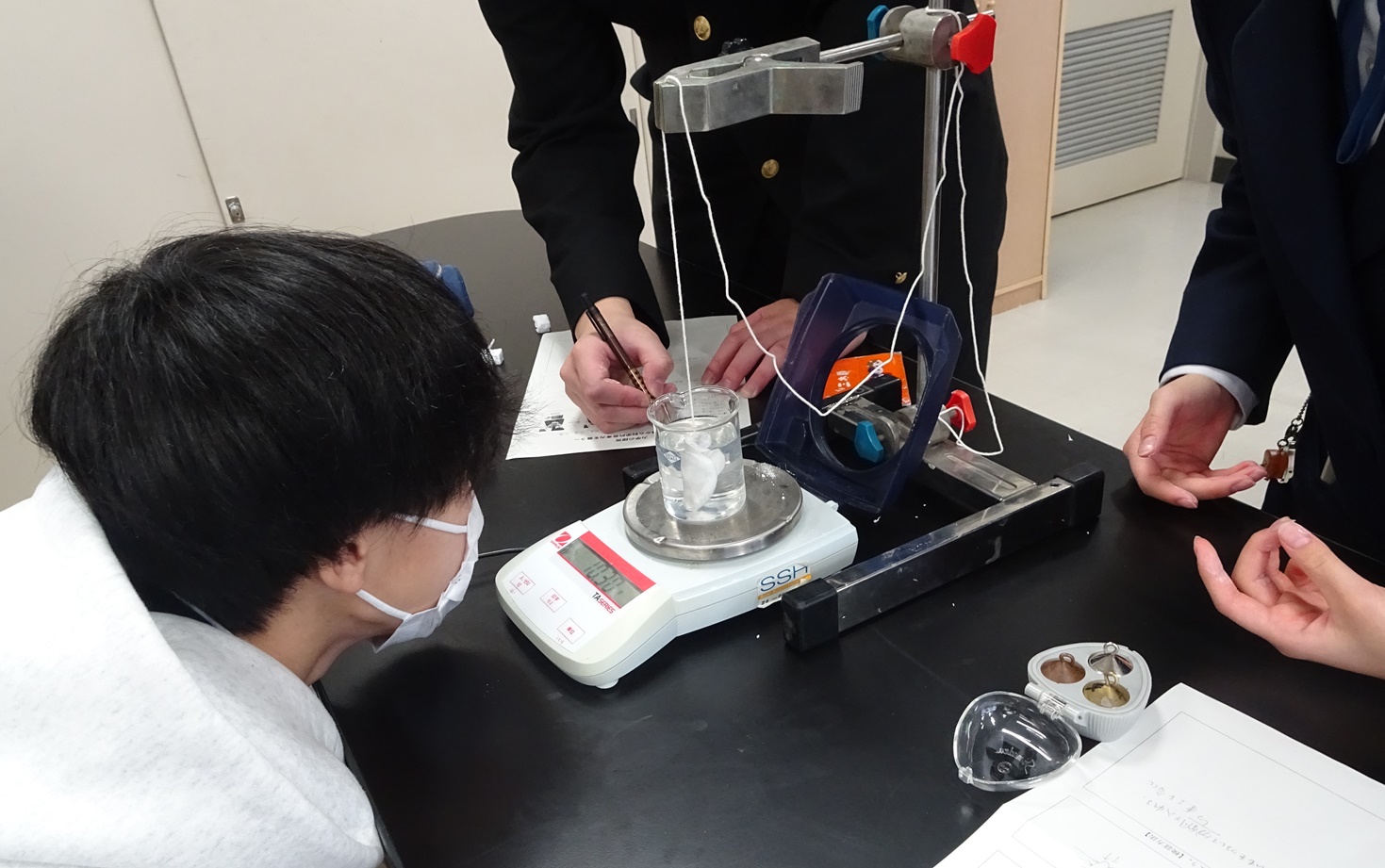

まず、1年次は探究のプロセスを学ぶ期間として、教員が用意した課題を通じて1つのプログラムの中で「情報の収集→整理・分析→まとめ・表現」という探究のプロセスを複数回繰り返すプログラムに取り組む。2024年度は、「マシュマロチャレンジ」「地域創生プラン」「重力加速度の探究」「化学の探究」等の課題に4〜6時間ずつかけて取り組んだ。併せて、RESAS(地域経済分析システム)の活用法やギャップ分析の手法、先行研究の調べ方、論文の読み方等、探究活動を進めていくうえで必要な思考や視点も学んでいく。そして、2年次はグループに分かれて生徒自ら課題を設定して探究活動を進め、年度末に成果を発表。3年次は、2年次の探究活動を経て生まれたさらなる課題の解決に取り組む(図2)。

図2 課題研究、探究活動の流れ

2年次の探究活動の特徴として挙げられるのが、課題の設定の仕方だ。「Koryo Agencyを踏まえ、課題は自由に設定するのではなく、理想の社会に対する現状を分析し、その間にあるギャップを埋められるようなものを設定するよう指導しています」と高橋氏。決定したテーマは、地元の北海道教育大学釧路校、釧路公立大学、釧路工業高等専門学校のいずれかに持ち込み、専門的な見地から助言・指導を受けて問いを深めたうえで探究活動を進めていく(アカデミックインターンシップ)。

これら方法を取るのは、SSHでの取り組みの反省をふまえてのことだという。「かつて自由に課題を設定していたときは、興味深い成果が挙がる一方、探究活動の前後で生徒のコンピテンスに変化が見られず、各自が持っている力なりに取り組んでいるだけだということが分かったんです。そこで、この方法に変更しました」と渡邊氏は説明する。

アカデミックインターンシップにて、釧路公立大学の教員から

探究活動について指導・助言をもらう様子。

2023年度の普通科入学生からこのプログラムを先行実施しているが、「制約があるなかでもしっかりと課題を設定・解決できるようになり、テーマも多様で興味深いものが増えてきています」と渡邊氏は話す。「生徒を伸ばすには、ある程度の制限や負荷、乗り越えさせるハードルを適切に設定するとともに、乗り越えるための手段もプログラムとして適切に与えることが重要だと感じます」と続ける。

探究活動への外部からの支援を得るべく連携・協力体制も整備した。大学や行政、企業、研究機関等で構成するコンソーシアム「チーム湖陵」を組織。構成メンバーの枠組みとして、コンソーシアム会議や成果発表会等に参加し生徒や教育活動に助言を行う「プロモーター」と、生徒や学校のニーズに応じてワンポイントで支援を行う「サポーター」の2つを設け、プロモーターには釧路管内の大学や企業等約20の組織の、サポーターには本州も含めた釧路管外の大学を中心に12の組織の協力を得ている。「サポーターは、釧路管内の企業や大学だけでは生徒の探究活動をカバーし切れない場合に、ワンポイントで支援する枠組みです。本校で進路説明会を実施している大学を中心にお声がけして登録いただきました。プロモーターの皆さんも含めて、とても協力的に関わってくださっています」と渡邊氏は説明する。

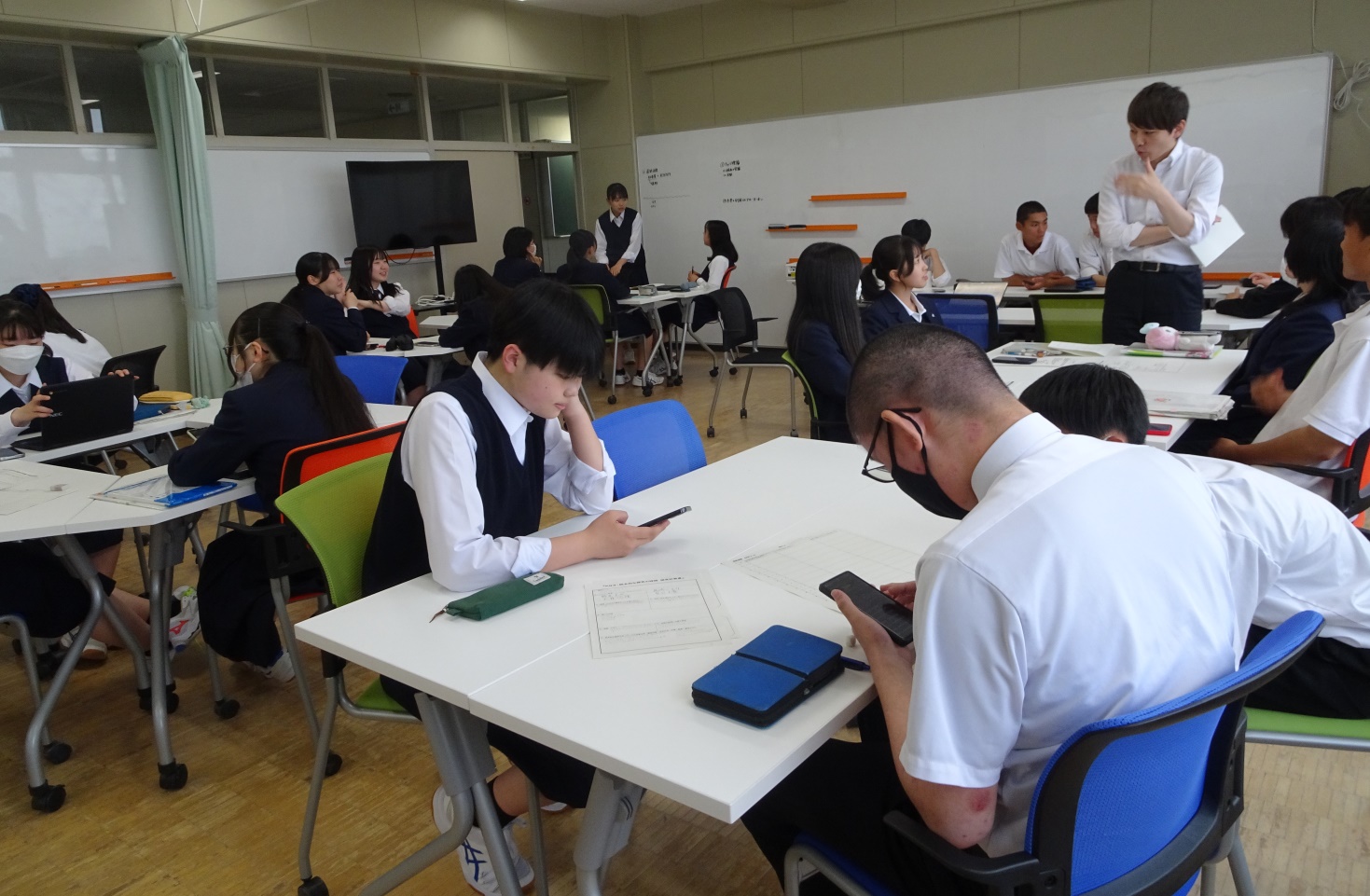

空き教室を改装して探究活動で使用する「探究ルーム」を設けた。

三方の壁にホワイトボードを設ける等、生徒が対話しやすい環境を整えている。

より突き抜けた探究や、教科横断的思考ができる生徒を増やしたい

先行実施から3年目を迎え、生徒の変化として「学校の外に積極的に出ていく生徒が増えました」と高橋氏は話す。「例えば、教育委員会が行う留学プログラムに応募したり、探究活動の成果発表でも学校内で終わらせるのではなく、『市長に伝えたい』『市役所の観光課にプレゼンしたい』と考えたりと、外に出て自分達を成長させようとする生徒が増えてきた印象があります」と続ける。また、進路選択においては、総合型選抜の合格者が増加傾向にあるとともに、自分の学びたいことを学べる大学を調べて選択する生徒が増え、進学先が全国に分散する傾向にもあるという。

今後は、生徒の探究活動の質の向上を図っていくとのことだ。「われわれ教員の想像を超えるような突き抜けた探究をするグループがもう少し出てくるよう、プログラムを改良していければと思っています」と高橋氏は話す。

加えて取り組み始めているのが、教科の枠を超えた学びのカリキュラムの検討だ。「社会で起こる事象は教科で区切られるものではないことに生徒達が気づき、教科の枠を超えて考える力をつけられるよう、まずはコンテンツベースで連携・横断できることを教員のなかで検討しています。国語と情報、英語と化学等、年間で数回、授業を試みたところです」と高橋氏。渡邊氏は、「さらに先の展開として、コンピテンスベースで教科間の重なりを見つけて学校設定科目に発展させることが進むべき道なのかなと想定しています」と続ける。

見据えるのは、卒業後の生徒の人生だ。「最近特に思うのは、高校卒業までではなく、生徒が今後歩んでいく10年・20年先まで見据えた教育をしていくことがとても大事だということです。文理探究科の探究活動、そして理数探究科の課題研究は数十年先を見据えたプログラムにしているので、学校全体でその意識を持って教育活動を進めていければと思っています」と高橋氏。渡邊氏も「SSH事業開始当初から一貫しているのは、大学で伸びる人材を育てるということです。自ら情報を集め、判断し、行動する力等、大学や社会で活躍するための資質・能力を育てるということはずっと変えずにやってきました。今進めている取り組みも間違っていないと信じて、生徒達が卒業後に活躍しているニュースをたくさん聞けるようやっていきたいと思います」と続ける。今後の同校の取り組みと生徒の活躍に期待が膨らむ。

文/浅田夕香(2025/9/10)