【ダイバーシティの今】⑥大学のダイバーシティの最前線/事例report 中央大学

「D&I教育」で「イノベーションを生み出す理工系人材」の養成を目指す

中央大学(以下、中大)理工学部が2024年度からのD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)関連科目群を新設し、後楽園キャンパス内に「ダイバーシティラウンジ」を開設する等、「理工D&I教育」の取り組みを積極的に進めている。

その理念や狙い、「D&I科目」の設計と運営、現時点での効果等について学部長補佐である山西博之理工学部教授とD&I科目を担当する八木 はるな理工学部准教授、中大の全学的なダイバーシティ推進に携わる長島 佐恵子法学部教授に伺った。

- 女子学生支援「WISE Chuo」の発展形としてD&I科目を新設

- 全学的なD&I推進理念との一貫性を重視してプログラムを設計

- きめ細やかな授業運営で「座学」に学生間の相互作用を生み出す

- 「安心して学べる場」の存在は学修成果に影響する

女子学生支援「WISE Chuo」の発展形としてD&I科目を新設

中大の新たな「理工D&I教育」は、理工学部が長年独自に実施してきた女子学生のためのキャリア支援プログラム“WISE Chuo(Women in Engineering and Science)※”の「D&Iの視点からの見直しが起点だった」と山西氏は取り組みの経緯を説明する。

※ 産学連携教育による女性研究者・技術者育成(理工系女子学生のための産業キャリア教育プログラム/平成18年度文科省現代GPプログラム採択)」の通称。

WISE Chuoは企業の女性研究者・技術者を講師に招く産業キャリア教育プログラム群(通称WISE科目)の設置やキャリア関連のセミナーや講演会、会社見学会といった多彩な内容で、毎年ブラッシュアップを重ねながら、18年間続けてきた。学外からも注目され、2023年度からのお茶の水大学との「学生交流に関する協定」にも結びついた。

他方、時代とともにジェンダー問題の捉え方が変化し、2017年10月の「中央大学ダイバーシティ宣言」の発出を皮切りに全学的なD&I推進も本格化する中、WISE Chuoの“女子学生”という枠組みが適切かどうかが見直されるようになっていたという。

そこで、WISE Chuoとして実施してきた“マイノリティ支援”のプログラムを、より現代の学生のニーズに合った発展的な形にするための議論が2023年度のカリキュラム委員会において行われ、最終的に、中大の「教育イノベーション推進事業」の一つとしてD&I科目の新設、ダイバーシティラウンジの開設といったD&I教育の強化を2024年度から実施することとなった。

「ジェンダー・セクシュアリティ」「グローバル」「障害」の3つの領域に対応

「理工D&I教育」プログラムの設計は、建学の精神「實地應用ノ素ヲ養フ」、理工学部ディプロマ・ポリシー(DP)に加え、全学的なD&I推進の理念との一貫性を重視し、2018年に設置された「ダイバーシティセンター」とも連携して進めた。

ダイバーシティセンターについて、同センター運営委員会委員長の長島氏は「学生が安心して学ぶためのインフラを整えるとともに、学内の全ての構成員、部署、社会をつなぐハブとして設置された」とその立ち位置を説明する。山西氏は、「ダイバーシティセンターを介して学内のD&I教育に関する集合知を得ることができた」と連携の意義を語る。

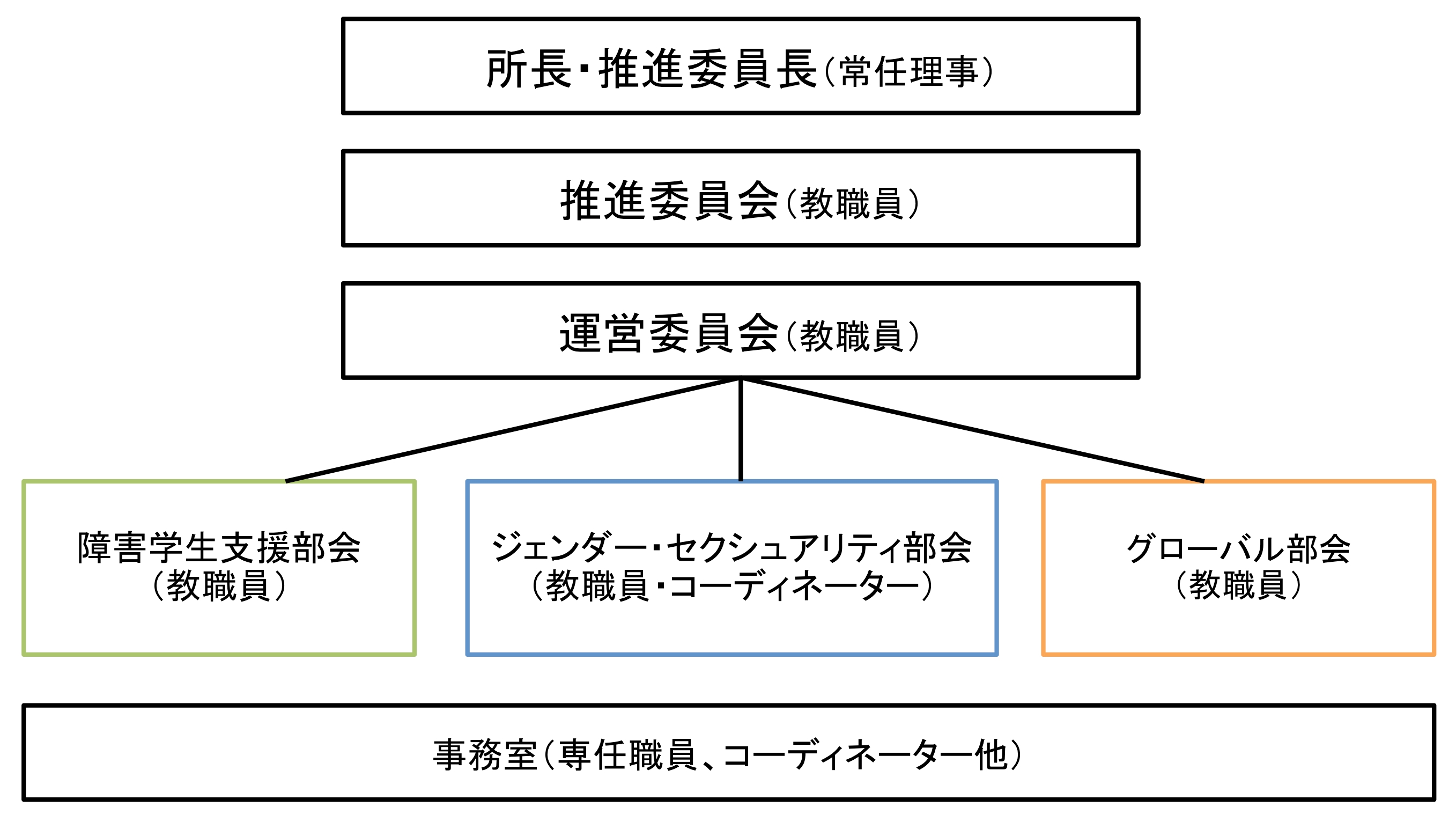

新設されたD&I科目は、「ジェンダー・セクシュアリティ論I・II」「多文化共生論」「障害学」の4科目。これらの科目は「ダイバーシティセンター」の組織構成(図表1)に準じて「ジェンダー・セクシュアリティ」「グローバル」「障害」の3つの領域に対応している。

図表1 中央大学ダイバーシティセンター組織図

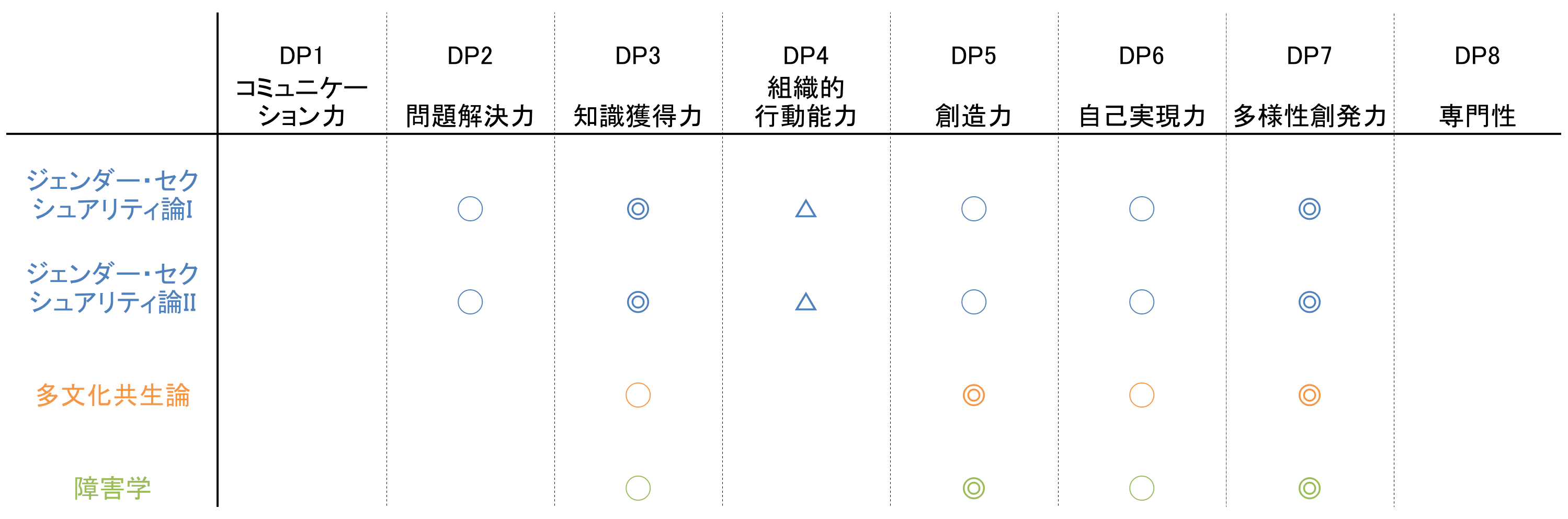

「理工D&I科目」はいずれもD&Iをめぐる諸問題を学際的にひもとく内容で、理工系の専門教育との相乗効果により、中大理工学部DPに掲げられる「現代社会の複雑な課題の解決に貢献できる人材の養成」に結びつけることが狙いだ。「具体的には、学部DPに示された『8つの知識・能力・態度』のうち、『多様性創発力』『知識獲得力』『創造力』『自己実現力』といった力を育むことが期待されます(図表2)」(山西氏)

図表2 中央大学「D&I科目」と学部DP「8つの知識・能力・態度」関連度

もちろん、こうした力を養成するための全ての働きかけを「D&I科目」に盛り込むのは難しい。そこで、理工学部内に開設した「ダイバーシティラウンジ」において、D&I科目履修者(履修予定者、D&Iに関心を持つ学生・教職員も含む)対象の使用時間「D&I TIME」を設けている。ここは、学生が書籍やDVDを活用して一人で学びを深めたり、ほかの学生や教員、スタッフ(学習相談員)との対話等を通して、座学で得た知識やものの見方を社会につなげていくための「実践的な学びの場」の機能を持つ。

これまで国際交流スペースおよびアントレプレナーシップ&グローバルイノベーションの

拠点として活用していた場所にD&I教育・支援の機能を加え、

「後楽園ダイバーシティラウンジ」としてリニューアルした。机・椅子等の什器は可動式。

D&I関連の書籍や映画DVD等を揃え、センター内で視聴できる。

教員(学習相談員)や有償ボランティアの学生がスタッフを務めている。

きめ細かな授業運営で「座学」に学生間の相互作用を生み出す

中大理工学部D&I科目の運営面での特徴のひとつとして、授業の構成員が織りなす重層的な多様性が挙げられる。「科目の運営はD&I関連以外の専門分野も持つ教員が担当し、例えば『障害学』は水俣病の研究者で本学ダイバーシティセンターの障害領域コーディネーター(学生への支援や相談対応を行う)でもある教員が担当を務めています。また、D&I科目は理工学部の全学科共通科目ですが、他学部履修科目とすることにより、全学部学生を履修対象者としています」と山西氏。4科目とも、2024年度の履修者には理工学部の学生に加えて法学部、経済学部等他学部の学生が含まれている。なお、D&I科目は2024年度から始まった単位互換制度によりお茶の水女子大学の学生にも開放している。

座学でありながら、学生が能動的、協働的に学ぶための仕掛け作りが可能な限り行われているのも特徴だ。この特徴が動的に表れているのは「障害学」(2024年度履修者数43名)で、学内の段差等のバリアを調査するグループワークや東京・世田谷区の精神障害者共同作業所(就労継続支援B型事業所)が開発した「幻聴妄想かるた」を用いたワークショップの実施等体験的な学びを積極的に取り入れている。

他方、八木氏が担当する「多文化共生論」(2024年度履修者数157名)の授業は「静的」だ。「多文化共生論」ではセンシティブな問題を扱うことから、当事者の学生の心情やプライバシーへの配慮が必要であり、また、履修者数が多いことからグループ・ディスカッション等の対話型学習の実施は難しく、形式的には講義型の授業を選択した。一方で、「学生が受動的な学びに終始しないよう心がけている」と八木氏。具体的には、毎回の授業でその日の授業のテーマに関連した質問への回答や授業の感想・意見等を学生がシート(任意提出)に記入するリフレクションの時間を取り、次の回の授業において匿名で要素のみをまとめて紹介したり、感想・意見にコメントする等確実に応答するようにし、学生間に「間接的で静かな対話」を生み出している。

きめ細かな授業運営の賜物だろう。「授業で紹介した人文学系学部の学生の意見を受けて、理工学部の学生が『理工系の価値観では二元論が美徳とされるが、人文学系の世界では必ずしもそうではないことを知った』とコメントし、それに対して別の人文学系学部の学生が『理工系学部の学生の考え方が新鮮だった』と反応する等、多様な学生間の相互作用が見られる」と八木氏は話す。

「安心して学べる場」の存在は学修成果に影響する

D&I科目開始からの学生の変化や反応について、「4科目それぞれ、最初に設定したテーマに即した学生の成長が見られます。例えば『多文化共生論』では、『越境』と『エンパシー』をテーマとしており、授業の回を重ねるにつれ、リフレクションシートのコメントに“自分と他者の違いを認め、他者の考えや思いを想像し、理解する力(エンパシー)”の向上を感じさせるものが増えました」と八木氏は話す。

また、D&Iに関する問題の当事者の学生は周囲からのマイクロアグレッション(無意識の偏見や思い込みによって、無自覚に相手の尊厳を傷つけること)に悩むこともあるが、「D&I科目の授業では安心して学べる」という声も複数寄せられているという。これについて長島氏は「他学部でも特定の授業がセーフスペース(安心して自分らしくいられる場)として機能しているケースがあります。セーフスペースの存在は学生の学ぶ意欲の向上にもつながり、学修成果にも影響します」と「D&I科目」が「学生が安心して学べる場」であることの学修における意義を説明する。

理工学部の学生が「D&I科目」の履修によって身につけた多様な視点や、異なる価値観を理解するための想像力といった力は「専門での学びにも必ず生きてくる」と山西氏。2023年度に大学院に新設された「ヒューマニティーズ・ランゲージサイエンス副専攻」との連携も視野に入れている。また、中大理工学部では留学生の受け入れ・支援、英語教育の強化等「グローバル」を2025年度の注力テーマのひとつとしており、「多文化共生論」の授業がその推進力を高める場となることが期待されているという。

「理工D&I教育」への学内での期待が高まるだけに、「D&I科目」の履修者数増加への対応、「ダイバーシティラウンジ」のさらなる活用等課題も存在する。リソースの制限もあり、解決にはある程度の時間が必要だが、「大学における『学びの場』の創出は“種まき”だと考えている。種をまき、時間をかけて育てれば、学生は無限の可能性を開花する」と長島氏。この言葉に呼応し、山西氏は「この取り組みは、学生が“現代社会の多様な課題の解決に貢献し、イノベーションを生み出す理工系人材”に成長していくための基盤を形成するものと確信している。問題意識は大切にしつつ、今できることを着実に進めていきたい」と明るい表情で語った。

(文/泉 彩子)