リカレント教育最前線[10]学校法人先端教育機構 地方自治体・企業との連携の取り組み

「地域人材育成」のため全国各地の自治体・企業との連携を強化。

目指すは全47都道府県への大学院設置

毎月のように行われた自治体との連携協定。

能動的に働きかけてプロジェクトを実現

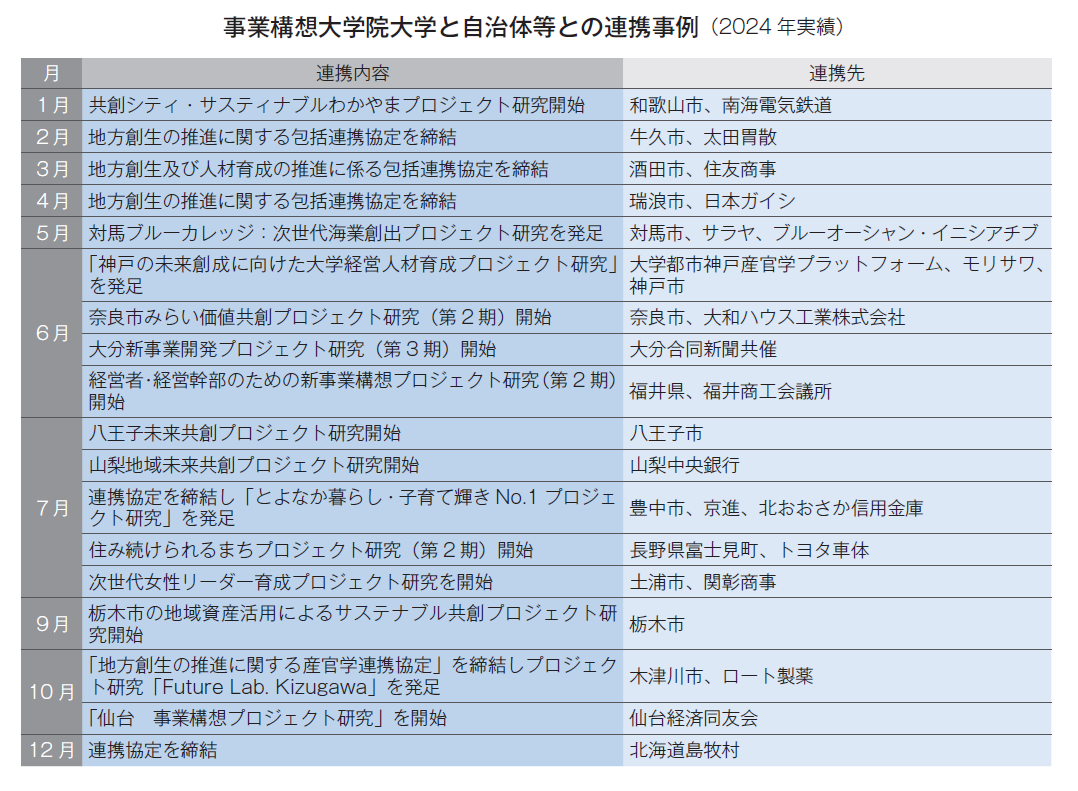

2024年12月、北海道南西部に位置する島牧村と、学校法人先端教育機構が運営する事業構想大学院大学の間で、人材育成及び地域活性化に係る連携協定が締結された(写真1)。島牧村は人口1258人、ブナの原生林や海産物など天然資源に恵まれる一方、観光面では開発途上。事業構想大学院大学は村内にサテライト拠点を開設し、村が募集する10名前後の地域おこし協力隊隊員が観光まちづくりの任務にあたりながら社会人大学院生として事業構想を学ぶ計画だ。協定締結が発表されると同時に隊員兼大学院生の募集がはじまり、本誌発行時には選考が終了している頃合いである。

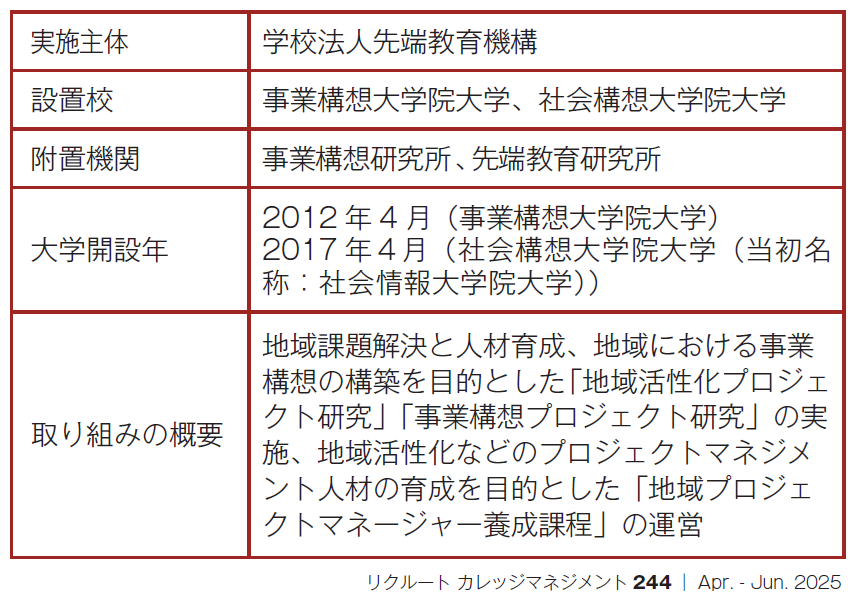

2024年度には毎月のように、事業構想大学院大学と自治体、企業との連携の発表が続いた(下表)。その狙いと、多くの連携協定の締結を並行して進めることができる体制について、設立法人である学校法人先端教育機構学監の川山竜二氏に聞いた。

「当法人は、事業構想大学院大学、社会構想大学院大学という2つの大学院を運営しています。両大学共に柱の一つとなっているのが『地域活性』。では、地域活性を実際に担うことができるのはどんな人材なのか。例えばわれわれ東京にいる人間がそこに行って課題解決できるか、というと決してそんなことはありません。それぞれの地域にいる人々がそれぞれ、自分達が持っている経営資源を活かし、その地域に根差した形で新規事業を構想していかなければ。だから、できる限りそれぞれの地域で教育を行いたい、そういう思いが強くあって、われわれは『47の都道府県全てに大学院の校舎をつくろう』という将来ビジョンを掲げています。これまで東京、大阪、名古屋、福岡、仙台の5カ所へと校舎を設けてきましたが、今はその次の段階として、様々な地域との連携を強力に進めていこうとしているのです」(川山氏)。

とはいえ、地域ごとに事情は異なる。左表を見ても、協定には自治体だけではなく各地域に根差す企業が加わっており、連携協定の内容、具体的な取り組みも様々だ。意志決定の経路も複雑になりそうだが、どうやって次々と連携を具体化させているのだろうか。

「受け身の姿勢じゃないんですよ。申し入れがあったらまずヒアリングをして、地域の課題についてわれわれと担い手で共通認識を得ていく。それをベースにディスカッションを重ね、実現可能性のある企画を探索。われわれはファシリテーションを担い、いつまでに何をやる、というアクションプランまで落とし込んでいく…というのがおおよその流れ。確かに、同じ連携先でも神戸市と島牧村では連携先の規模も連携内容も異なっていますが、プロジェクトを進めていくスキーム、考え方の道筋は共通します。連携を担うスタッフには、それがしっかり浸透しているんです」(川山氏)。

連携先の開拓が教学の充実に直結。

基盤となるのは教職員のビジョンへの共鳴

社会構想大学院大学が行っている総務省の連携事業『地域プロジェクトマネージャー養成課程』では、プログラムの総仕上げとして実際に地域に赴いて課題を発見し首長に政策提言を行うフィールド研究を行っている(写真2)。事業構想大学院大学では、「地域活性化プロジェクト研究」「事業構想プロジェクト研究」というフィールドワークで、社会人大学院生たちがやはり実際に地域に入っていくプログラムを有する。連携先の地域は、それらのプログラムのフィールド先となる。

「つまり、連携先の地域が増えるということは、教学リソースの充実に直結するということなんです。そもそも地域との連携はそれ自体が目的なのではなく、あくまで地域活性化を担う人材を育成するための手段。そうやって育成してきた人材が自らの地域に戻り、こんどは自分達の地域をフィールドに、と問い合わせをしてきてくださる。全国5拠点に校舎を置いて本格的な取り組みをはじめてからおよそ5年、そうした好循環が生まれてきています」(川山氏)。

地域連携に専従するスタッフを配しているわけではない。「担当部署としては、プロジェクト研究の運営を担う事業構想研究所、地域プロジェクトマネージャー養成課程を運営する先端教育研究所という附置機関を置いていますが、縦割りになってしまっては駄目なんです。教学の立場からは、一つの連携協定を一つの授業だけで終わらせるのではなく、対象の地域との関わりからできる限り様々な教育リソースを引き出していきたい。そうやって複数のプログラムが充実していけば、各地域の課題解決にもつながります。そこで、われわれ教学を担う本部が複数の連携協定全体を見て、実務は各部門が一体化して横断でやる。同時並行で多くの連携協定が進められるのは、こうした体制のおかげでしょう」(川山氏)

教職員のモチベーションは非常に高い。

「地域との連携を担う教職員は、冒頭に触れた『47都道府県構想』に魅力を感じて入職してきた方が多いんですよ。将来は自分の生まれ育った地域でもプロジェクト研究を実施したい、と思っていたり。だから当事者意識が強いんです」(川山氏)。

(文/乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員[社会人領域])