オンライン教育機関として 高等教育の機会を広く提供し 教育格差の解消に寄与する/ZEN大学

2025年4月、新しい通信制大学「ZEN大学」が開学する。公益財団法人日本財団と株式会社ドワンゴが提携して開設する大学だ。その設立背景や狙い、学びの内容について、若山正人学長に伺った。

オンデマンド授業を中心に卒業単位を修得

ZEN大学が設置するのは、知能情報社会学部1学部。入学定員は3500名で、授業の多くをオンデマンド形式、一部をライブ映像授業やセミナー科目とし、スクーリングはなく、卒業単位は全てインターネット上で修得可能としている。神奈川県逗子市に置くキャンパスは、学生も利用できるが研究室としての利用が中心となる。

設立の背景として、同じくドワンゴが教育システムを提供しているN高等学校・S高等学校の実践により通信制という学び方がフィットする生徒・学生の存在を挙げつつ、若山氏が特に強調するのが教育格差の解消だ。「長年、居住地域や所得、性別等によって大学進学率に差が生じている状況において、通信制大学はその格差を解消する手立ての一つになり得ます。そこに本学の設立意義を感じています」(若山氏)。

知能情報社会学部という名称は、現在の社会が知能情報社会であるとの認識のもとで名付けられたという。その中で学生は、「数理」「情報」「文化・思想」「社会・ネットワーク」「経済・マーケット」「デジタル産業」の6分野・280近い科目から、関心や目標に応じて科目を選択しカリキュラムをカスタマイズ、設計していく。幅広い分野の科目を提供する狙いを若山氏は「一つの専門を極めていくうえでも、複眼的に思考できる方が物事を柔軟に、そして深く考えることができ、他の人のアイデアや助言を適切に受け止められたりする能力が育ちます。本人が予め持つ強い興味・関心分野だけでなく、他の分野に触れる機会が自然に提供されていることが大事だと考えました」と説明する。

そして、多様な学問分野からこれら6分野を置いたのは、知能情報社会において大学を卒業後も学び続ける力を養うために必要な分野であることに加え、オンライン大学との親和性を踏まえてのことだという。「例えば数理分野は、今後も進展していく情報技術のベースとなるものです。社会で活用されている技術のベースとなる原理についての精確な理解までには至らずとも、その存在や、原理をふまえて技術を進歩させている人がいる事実を知っていることは、社会の変化に応じて学び続ける力を養っていくうえで大事なこと。加えて、学んだ知識を活用していく場を見つけていくために、経済や社会、デジタル産業といった活用の場を知っていく必要もあります」と若山氏は話す。

クラス・コーチとアカデミック・アドバイザーが学生の学びを支援

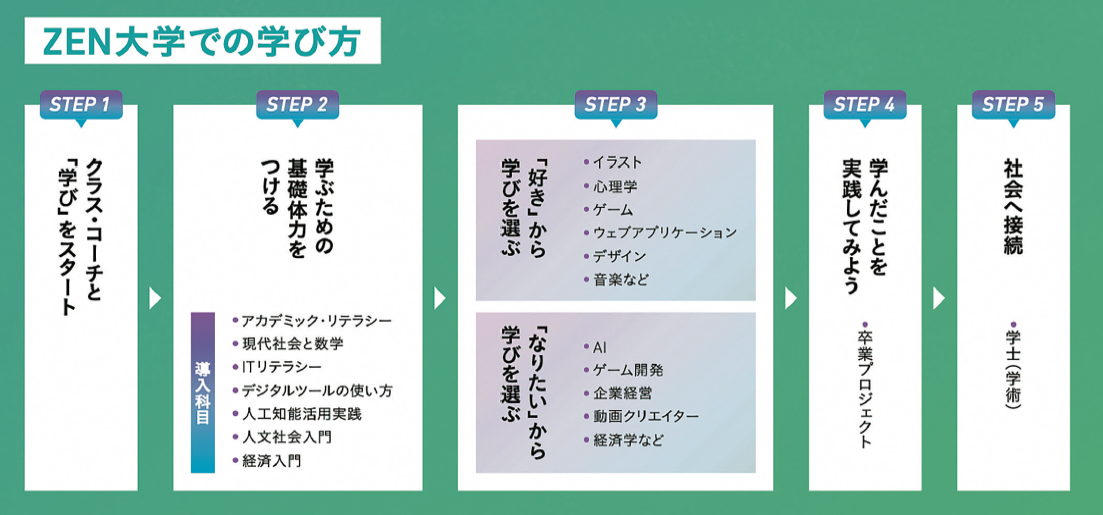

学生が履修計画を立て、学修を進めていくにあたっては、職員が「クラス・コーチ」として学生150~200名に対して1名つき、一人ひとりをサポートしていく。加えて、TAのみならず学修内容に関しての支援を専門に行う職員「アカデミック・アドバイザー」と、キャリアや課外活動についてサポートするキャリア・アドバイザーも配置。3種類のアドバイザーが学生生活をサポートする。「クラス・コーチは、履修科目があまりに偏りすぎていれば少し広げるよう助言したり、個人の目標に到達するのに自然な道はどのような道かを一緒に考えたりします。学生には、時に迷いながら、他の人の助言も取り入れて、多くの機会から自分なりに試行錯誤して学びを設計していってほしい。大学として、一人ひとりが自分の人生をデザインできる力を習得できるように支援したい」と若山氏は話す。

また、卒業単位自体は全てオンラインで修得可能だが、正課外のプログラムとして、地域・企業でのインターンシップや海外スタディツアー、海外留学プログラム等を日本財団の支援により100以上準備しているのも同大学の特徴だ。これらを正課外とする理由を若山氏は「あくまでも『高校生が卒業したら進学する大学』という位置づけを確保することと、『都市部に行かなければ卒業単位を取れない』といった障壁をなくし、教育格差の解消に寄与するためのオンライン完結大学というコンセプトを守ることを第一とした」と説明する。そのうえで「社会の実情を知る機会や目標の実現に向けた挑戦や経験の場も具体的に用意しておくことが、学生の意欲をエンカレッジすると考えています。正課外であっても、多くの学生がその試行錯誤の中で、チャレンジしてくれることを期待しています」と狙いを話す。

さらに、研究の場として、現代数学の推進と発展を目指す「ZEN数学センター」や、日本のコンテンツ産業の一次資料をアーカイブする「コンテンツ産業史アーカイブ研究センター」、AIで著名な東京大学の松尾 豊教授による、人文社会系の学生・研究者を巻き込んだ「第二松尾研」も設けている。「大学という機関として教員が研究しやすい環境を作りたい、かつ、新しい大学として価値のある新規性のある研究をしたいという考えから、これら研究センターを設けました。学生が学ぶかなり先にある最先端の研究が展開されている状況です。入学後すぐにこうした場に接点を持つことは簡単ではないですが、中には、種々迷う過程で関心を抱く学生もいるでしょう。研究内容について学生が100%理解できなくても、その重要性を幾らかでも体感することは意義深いと思っています」と若山氏は述べる。

出願者の約6割が高校生

出願者数は2024年12月時点で2000名を超え、そのうち64%が高校3年生(高等専門学校生を含む)とのことだ。「多くの高校生の出願を期待しているので、まずまずの状況」と若山氏は評価する。そして、「入学した学生たちには、著名な教員や講師の授業だけを聴講して単位を集めるのではなく、幅広く学んできちんと卒業してもらいたい」と続ける。単位履修を否定するものではないが、あくまで4年間オンライン完結で体系化された教育に自信を見せる。「将来、働く時間を意義深いものにするには、社会の役に立つ仕事をするだけでなく、自分自身が充実感を持つことが重要です。大学では、そのための知識やスキル、経験をトータルで養ってほしい。だからこそ、一般の大学と同様に、4年間しっかりと学んで卒業する状況を作りたいと思っています」(若山氏)。

(インタビュー/鹿島 梓 文/浅田夕香)