【寄稿】専門学校に関する法改正のポイントと関連施策/文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 専修学校教育振興室長 米原泰裕

専修学校は、全国約3000校で約60万人が学ぶ、実践的な職業教育機関である。学校教育法第124条に規定される教育機関であり、他の学校種と比較して教育課程の編成や教員体制等に関して弾力的な教育を行うことが可能となっている。

専修学校のうち、特に専門課程(以下「専門学校」という)は、大学等に次ぐ高校を卒業した者の進学先となっており、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、医療、福祉、工業等をはじめとする職業に直結する様々な分野において、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出している。

専門学校は、現在は高等教育機関として認知されているが、昭和51年(1976年)の制度制定当初は必ずしもそういった位置づけではなく、専修学校全体として初等中等教育機関の制度の多くを準用する形で制度設計がなされていた。本年で制度創設五十周年を迎えるなか、職業教育を担う機関として専修学校の重要性にかんがみ、そのさらなる振興を図るため、専門学校を法制度的にも高等教育機関であることを明確にすること等を目的として、令和6(2024)年6月に学校教育法等の改正が行われた(令和8年4月1日施行)。

学校教育法の改正内容

今回の改正内容は、他の高等教育機関との制度的整合性を図るため、①専門学校の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定とし、在籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改め、②専修学校の学習時間に関する基準を授業時数だけでなく単位数により定めることができるようになった。この点については、今後、専修学校設置基準等の改正を行い、専門学校は単位制に限ることとし、大学等と同様に修業年限×31単位以上の単位数を修了認定の要件とし、また、専門学校の実態を踏まえて、学年制を選択できるようにする予定である。

また、③一定の要件を満たす専門課程を「特定専門課程」とし、これを修了した学生には大学編入学資格を認めるともに、専門士の称号を付与することができるようになった。これまでは、文部科学省の告示に基づく専門士及び高度専門士の称号を出すことができる学科の文部科学大臣認定制度を設けていたが、今回の改正により専門士については法律で定め、高度専門士については、今後学校教育法施行規則を改正し、同規則で規定する予定である。なお、特定専門課程の一定の基準とは、修業年限が2年以上でかつ課程の終了に62単位以上を必要とすることとする予定であり、②の改正と相まって、結果的に全ての2年以上の専門課程の昼間学科は特定専門課程となることから、従前の専門士の認定制度は廃止される予定である。また、④特定専門課程のある学校には、短期大学や高等専門学校と同様に専攻科を置くことができるようになり、さらに基準を満たしたと文部科学大臣が認定する専攻科については、大学院入学資格を付与されることとなった。この基準は、専門課程と専攻科を合わせて修業年限が4年以上であり、かつ、専門課程と専攻科で体系的な教育課程が編成されていること(看護師と助産師等国家資格に係る法令等にもとづき関連する資格を取得できる場合)等としている。最後に、⑤教育の質の保障の観点等から専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務づけるとともに、外部評価(第三者評価)を努力義務とした。

この法改正は、単なる法的な枠組みの変更にとどまらず、専修学校が社会の求める人材育成機関としての役割をより明確にするための施策の一環であり、これにより、専門学校の教育水準の向上が期待されるとともに、社会の変化に対応した柔軟な学びの場の整備が更に進められることが期待される。

地域産業の中核人材の育成

わが国で少子高齢化が進み、労働人口が減少していくなか、令和6(2024)年の有効求人倍率が1.25倍となるなど全国的に人手不足となり、また、地域間格差が進み、地域で必要不可欠な人材を確保できなければ地域社会を維持していくことも難しい状況も生じている。地域を支える人材を教育機関でいかに育成していくかが課題となるなか、専修学校は大学等と比較しても地元への就職率が高いことから、地域の人材ニーズを踏まえた教育を提供し、地域に必要な人材育成を行う役割が期待されている。

文部科学省では、以前から「地域産業中核的人材養成事業」を実施しており、令和7(2025)年度予算案でも拡充していくこととしている。この中では、①専修学校において、地域に「学びたい内容」を維持し、18歳以外も積極的に取り込む等、人口減少地域の活性化につながる取り組みモデルを構築するとともに、クリエイター人材や伝統文化人材の育成等、国家戦略に特化した教育カリキュラムを開発する、②新たな社会的ニーズに応じた専門的職業人材を育成するため、専門学校と高等学校、教育委員会等の行政及び企業が協働で、高・専一貫の教育プログラムを開発するモデルを構築する、等の取り組みを支援する予定である。

政府全体でも地方創生を推し進めているところであり、専門学校やその関連団体には、自治体やその他の教育機関とも連携しながら、地方創生を支える人材育成の主要な機関としての役割を果たすことが求められている。

留学生や社会人の受け入れ

修学支援新制度による授業料の減免の拡大や給付型奨学金の拡充により、高等教育機関への進学を経済的な理由で諦める高校生も減ってきており、こうしたことも要因として高等教育機関への進学率も近年過去最高を記録している。一方で、それを上回って若者の数が大幅に減っており、高等教育機関の間でも学生の獲得競争が厳しさを増している。従来であれば経済的理由から早く社会に出たい層が2年間で卒業することができる専門学校を志向する傾向もあったが、こうした高等教育無償化の流れのなか、大学を選択することも容易になっている。今後20年間で大学進学者数が約17万人減少していくとの推計もあるなかで、専門学校がわが国で必要な人材を供給し続けていく環境は厳しさを増している。まずは専門学校への進学に適している高等学校の新規卒業者を獲得していくことが軸になるため、

高等学校に生徒の希望や適性にあった進路指導が行われることを期待するところであり、そのためにも専門学校の魅力や実践的な職業に関する技能等を修得する意義を発信していくことが重要であるが、それ以外の方策として留学生や社会人の受け入れを拡大していくことも各学校の選択肢となっている。

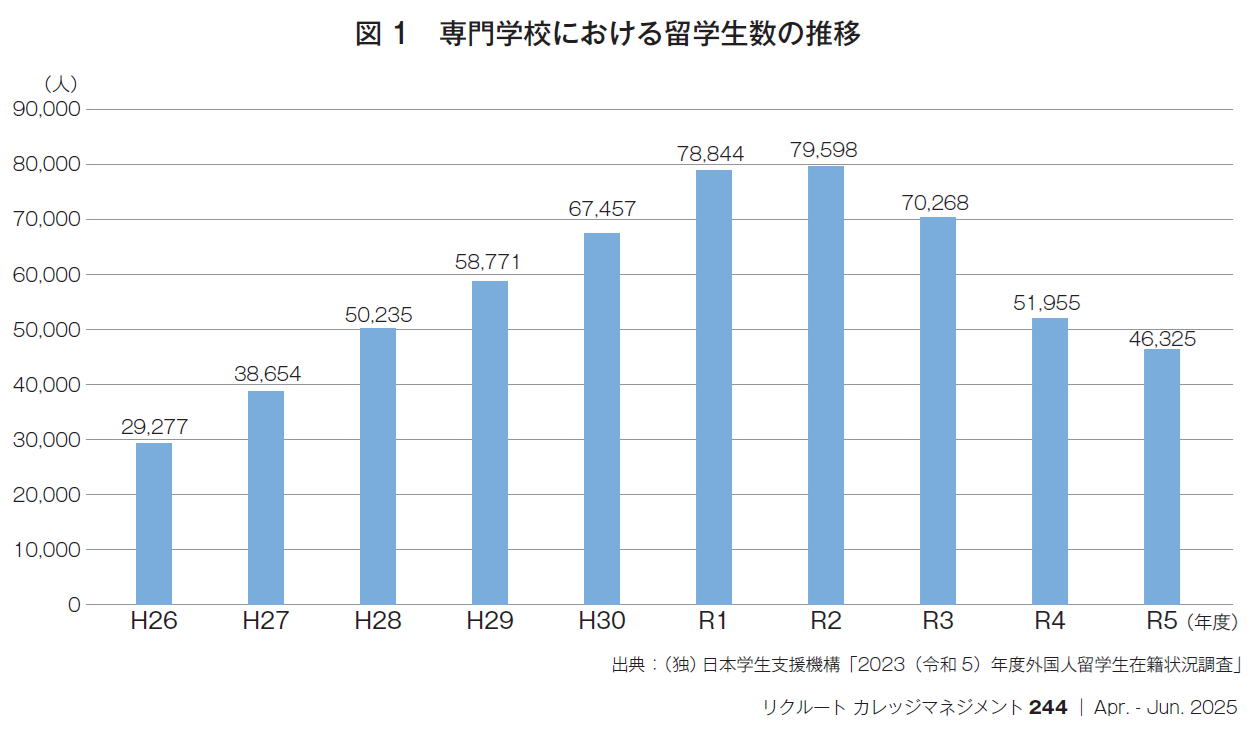

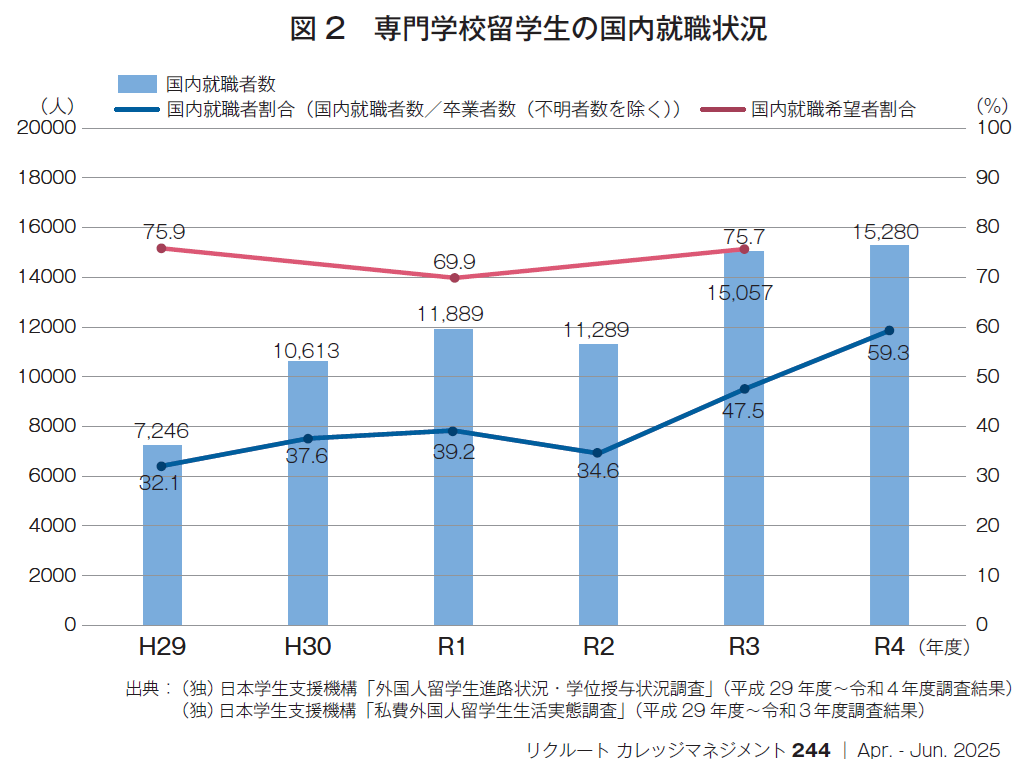

専門学校への留学生に関しては、新型コロナウイルスによるパンデミック直前の令和2年度には留学生数は約8万人となり、過去最高となったが、パンデミックの影響でそれ以降大幅に減少し、令和5年度には約4万6000人となった(図1)。一方で、日本語教育機関に関しては、令和5年度には留学生数が過去最高の約9万人となり、前年から約4万人の増となっており、この多くが令和6年度に専門学校に進学していることが想定されるため、現在、専門学校の留学生が大幅に増加し、減少傾向に歯止めがかかったことが推定される。この増加は様々な原因が考えられるが、わが国の人手不足を背景に専門学校の留学生の就職状況が近年劇的に改善していること(留学生の就職決定率は、令和2年度以前は3~4割だったのが、令和4年度には約6割まで上昇)も背景としてあるものと考えられる(図2)。

この傾向が中長期的に続くかは、わが国の労働需要や為替の影響等様々な要因が絡むため、予想は難しいところではあるが、専門学校で留学生の受け入れを拡充していくにあたって、以下のような課題があると考えている。

- 多くの専門学校が日本語教育機関(専門学校の日本語学科含む)が獲得してきた留学生の進学先として、受動的に受け入れているのが実態であり、能動的に留学生を獲得することができている専門学校は限られている。

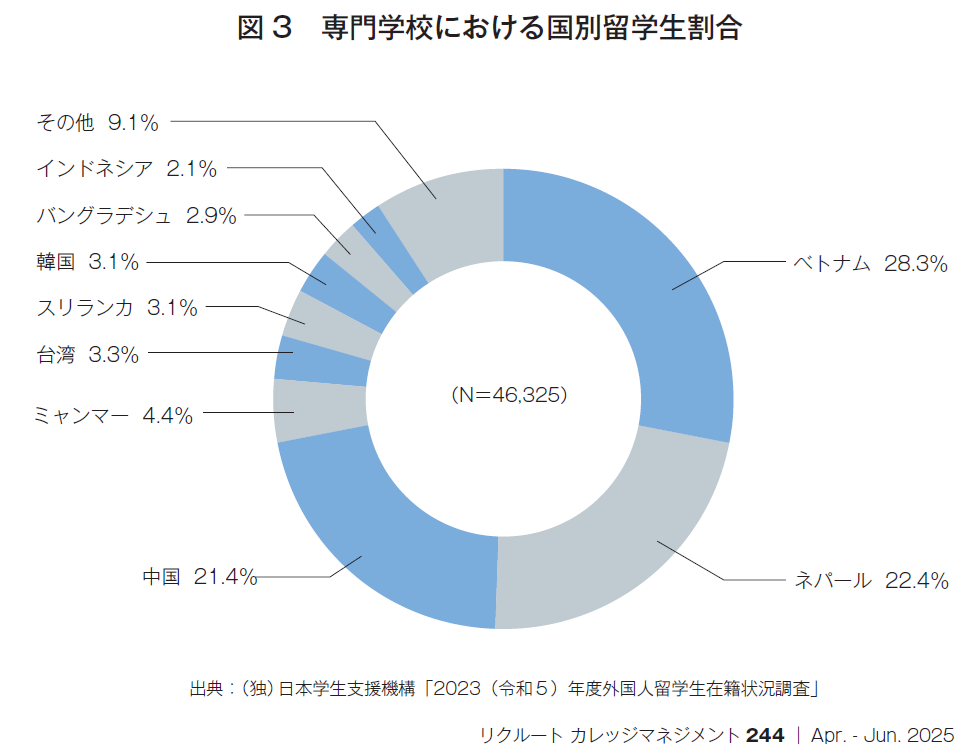

- ベトナム、ネパール、中国からの留学生が7割以上を占めており、ミャンマー、台湾、スリランカ、韓国、バングラディシュ、インドネシアを加えると9割を超えている等、留学生の出身国が限定されている(高等教育機関全体では中国からの留学生が4割以上を占めているが、専門学校では2割程度。中国では既に日本の学部や大学院への留学が主流となっていることの証左であり、同様に国の発展や日本の経済状況によっては、現在の主流の国々からの留学生が減少することも想定されることから、多様な国から受け入れているほうが望ましい)(図3)。

- 留学生の多くが卒業後にわが国での就職を希望しており、その希望を実現するために十分な教育と就職支援が必要。

- 5年ほど前に、ある大学で留学生が大量に行方不明となる事案が発生したが、こうした事態が生じないよう、学校において学ぶ意欲の高い留学生を受け入れるとともに、その管理を適切に行わなければならない。

文部科学省では、こうした課題に対応しつつ、留学生の増加傾向を支えるため、予算面や制度面での支援を行っている。予算面では、「専修学校の国際化推進事業」を令和6年度から実施しており、専修学校において、外国人留学生の戦略的受け入れの促進と円滑な就職、その後の定着までを見据えた就職先企業との連携に関するモデルの構築や、海外校設置のためのモデルプランの作成、海外の提携校拡大に向けたモデルの構築を行い、その成果を普及することとしている。この中では、新規受け入れ国の開拓や留学生に対する企業実習等も行っている。制度面では、令和5年度から「外国人キャリア形成促進プログラム」という文部科学大臣認定制度を開始した。従前は、留学生が就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ようとする際、教育機関での専攻科目と従事しようとする業務との関連性の判断において、大学の卒業生については柔軟になされる一方で、専門学校の卒業生については「相当程度」の関連性が求められており、大学の卒業生と比較して許容される業種・業務が限定されていた。今回の認定制度の導入により、外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、その関連性について柔軟に判断されることとなり、留学生の国内企業への就職がより広範な選択肢をもって実現できるようになった。令和5年度で188校(475学科)が認定を受けており、今年度も認定数の増加が見込まれている。

また、社会人の受け入れに関しては、専門学校の社会人在籍率は約7%であり、まだ限定的ではあるが、文部科学省では「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育(リ・スキリング)推進事業」によるリカレント教育プログラムの開発への支援や社会人等向け短期プログラムの文部科学大臣認定制度等により推進している。国内の人手不足に対応していくためにも、DX化等による生産性の向上は必須であり、そうした流れを推し進めていくためにも、専門学校が積極的に社会人向けの教育プログラムを構築し、提供していくことが期待される。

専門学校への期待

わが国の高等教育機関は、急速な少子化、労働供給不足等の社会の変化に対応するため、「質」の向上に加えて、「規模」の適正化、「アクセス」の確保といったトレードオフともいえる課題を解決していくことが求められている。専門学校は、今回の法改正を契機とし、社会のニーズに即応できる専門学校の強みをさらに生かして、実践的な職業教育を推進する機関として大学等の他の高等教育機関と役割分担を行いながら、連携し、また競争しながら、我が国の「知の総和」を向上させるために貢献していくことが期待される。

【印刷用記事】

【寄稿】専門学校に関する法改正のポイントと関連施策/文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 専修学校教育振興室長 米原泰裕