大阪いばらきキャンパスを皮切りに、「ソーシャルコネクティッド・キャンパス」を全キャンパスで展開/立命館大学

DATA ●立命館大学

学生数3万9263名(学部3万4883名・大学院4380名)

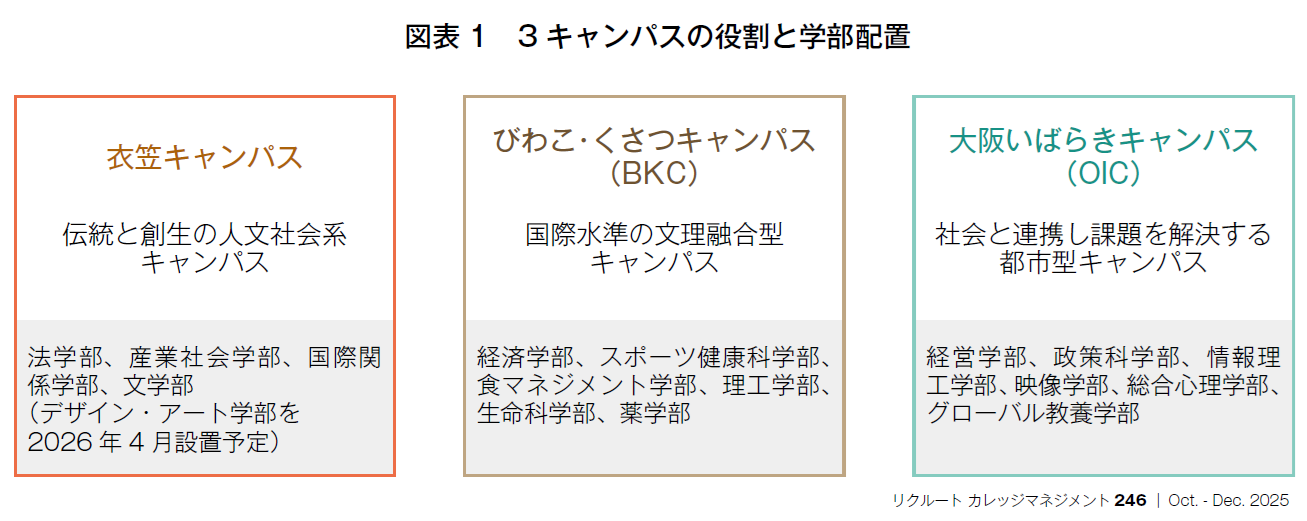

16学部(法、産業社会、国際関係、文、経済、スポーツ健康科、食マネジメント、

理工、生命科、薬、経営、政策科、情報理工、映像、総合心理、グローバル教養)。

デザイン・アート学部を2026年4月設置予定

課題解決の先導に3キャンパスが果たす役割

立命館大学(以下、立命館)は2024年4月、大阪いばらきキャンパス(以下、OIC)の新展開として、「H棟」を設立し、衣笠キャンパス(以下、衣笠)から映像学部、びわこ・くさつキャンパス(以下、BKC)から情報理工学部を移転した。ICT技術とメディア表現をミックスすることで、リアルとバーチャルを含めたネットワークのなかで、社会と連携して課題解決に取り組む「ソーシャルコネクティッド・キャンパス(以下、SCC)構想」をスタートさせた。

仲谷善雄学長は、キャンパス戦略のベースにある考え方として、「大学がやるべきことは、学生が主体的に学び、成長できる環境を整備すること」としたうえで、「大学の使命は、先の見えない時代に、解が得られにくい問題に対して自ら問いを立て、様々なパートと連携して課題解決ができる人材を輩出すること。そして大学自身がこれを先導する立場にあるべき」だと続ける。

立命館では、主要な3キャンパスがそれぞれ役割を持っている(図表1)。衣笠から、理工系拡大を機にBKCを開設したのは1994年。BKCの立地する滋賀県は、大中小の企業の工場が集積する産業県であるとともに、全国的に見て平均寿命が長く、健康寿命にも関心の高い健康志向の県だという。こうした要素が、理工系学部を集約し、産業育成とウェルビーイング推進を担うBKCの役割を大きく規定していると仲谷学長は述べる。

伝統と創生をコンセプトに人文科系学部を配する衣笠では、2026年のデザイン・アート学部設置を控え、新たな計画が進行中とのことだが、これについては後述する。

そして今回取り上げるOICだが、社会と連携して課題解決に取り組む都市型キャンパスとして、2015年に大阪府茨木駅前に開設された。「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」を教学コンセプトに、都市型の学問分野を配置。社会と繋がるにはキャンパス自体がリアルに隔絶してはならないと、象徴的に門や壁をなくしたのも特徴だ。

SCCで「次世代研究大学の実現」に学生を巻き込む

立命館では、学園ビジョンR2030「挑戦をもっと自由に」の2本柱として、「次世代研究大学の実現」と「イノベーション・創発性人材育成」を掲げている。

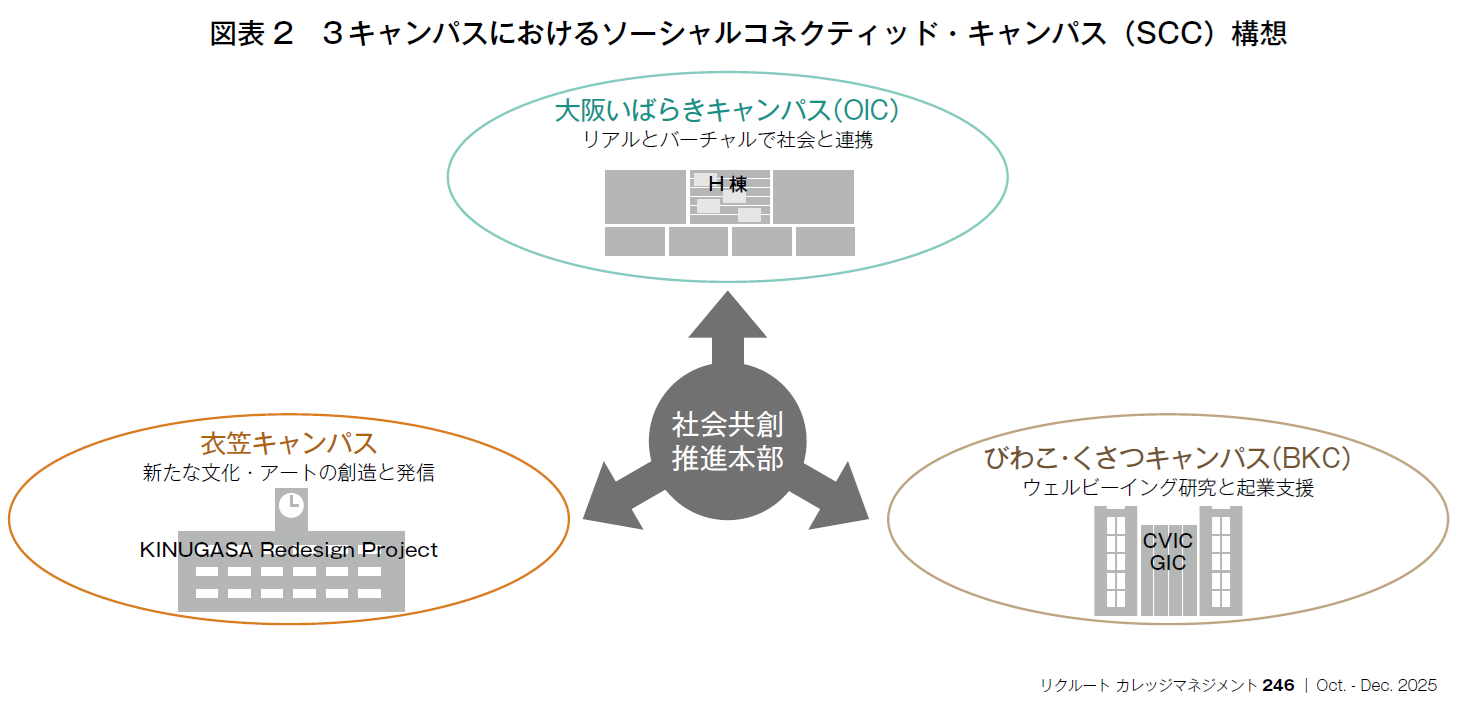

今回のSCC構想の狙いについて仲谷学長は、「次世代研究大学のために、社会に開かれた環境で、社会課題の解決に資するような研究をやっていく。これに学生を巻き込もうという意識がSCCにはあった」と明かす。「社会課題の解決を先導しようとした時、大学だけでできる話ではないので、企業や地域の方々とネットワークを構築し、立命館がそのなかの重要なコアノードとしての役割を果たすべき」だと考えた。その実験場がOICなのだ。

SCCの運営を担うのは、全学横断の新組織「社会共創推進本部」である。副学長兼社会共創推進本部長の三宅雅人氏は、「企業や社会と一緒に社会課題の解決に取り組もうとした時に、従来の大学組織では教育・研究の2大目的を運用するためのルールに縛られてしまう。そこで全くのゼロから新しい組織を作ろうと考えた」と経緯を語る。

SCC構想の1年前から新組織を作るための専門組織を作り、ミッション、ルール、内容を吟味し、規定を作って本部に移行した。

本部のメンバーは、本部長と副本部長以下、教員36名と事務職員で構成されている。教職員共に他部署との兼務職とし、教員の研究分野も文系理系なくバラバラに集めたのが特徴だ。社会共創は様々な自治体や企業と繋がる形になるので、組織も研究分野も柔軟に横断できる形にした。

「組織的にも大きな挑戦」(三宅氏)だとし、「最初はOICからSCCを始めようとしたが、作っていくなかで、大学全体で取り組む必要があると考え、『社会共創推進本部』を3キャンパスにまたがる組織にした」とSCCの可能性に期待を寄せる。

学生が自由に挑戦できる場とプログラムを用意

R2030「挑戦をもっと自由に」で学生に挑戦を促すなら、挑戦できる場も整備しよう。こうした考えから生まれたSCC のスローガンが「TRY FIELD」である。「TRY FIELD」で大切にするコンセプトは3つで、①挑戦する場としてのハード(建物)を用意、②ハードの充実だけでなくソフト(プログラム)も充実させる、③失敗を恐れず、挑戦自体に意味があると思える仕組みでソフトを展開するというものだ。

「最も大きかったのは、全国の大学で初めて『Microsoft Base Ritsumeikan』を設置したこと」だと三宅氏は語る。ここでは生成AI「Microsoft Copilot」を使って、現在100名の学生が参加し、議論や教授法等を学修させてAIを育てている。AIに蓄積したビッグデータが、今後の教育にどう活用できるかというテーマへの試験的な取り組みだ。

次のフェーズとして、Microsoft社以外の企業からも課題を提供してもらうため、4Fに企業と学生が共創する「会員コミュニティ」を設置。会員25社の生の課題に学生が取り組むプロジェクトを実施している。企業の本気に学生も本気で応えるために、1Fの「SEEDs」において、作法やプロジェクトの進め方を学生にレクチャーし、覚悟のある学生だけをジョインさせている。現在260名の学生がジョインし、毎週その数は増え続けている。

次世代研究と創発性人材育成に着実な成果

仲谷学長は「次世代研究に学生を巻き込む取り組みも、OICの1年半で漸く形が見えてきた」と成果を振り返る。市民や企業に研究の様子を公開するオープンな実験室「SP LAB」でも、学生の発信力向上に効果が出ている。「自分の研究を専門分野外の人に分かりやすく説明する能力が鍛えられ、学会で賞を取る学生もいると聞いている」(三宅氏)。

イノベーション・創発性人材育成においても、2022年より毎月1回、起業に興味を持つ人同士のネットワーク作りの場として、イノベーション促進・交流プログラム「OICコネクト」を提供してきた。この参加者は学生のみならず、半分が学外者で占められるほど認知されてきた。

立命館では20年以上前からアントレプレナーの育成に注力してきて、経産省「大学発スタートアップ調査」(2024年度)では、大学発ベンチャー数160社、全国10位にランキングされている。2019年から立命館起業・事業化推進室が展開する「RIMIX」では、小中高大院と一貫して社会起業家育成を推進し、昨年は中学3年生の社長も誕生した。「縦の繋がりで探究力から研究力に繋げていくというのが、次世代研究大学の柱」(仲谷学長)なのである。

衣笠、BKCでもSCCが始動

OICを皮切りに、衣笠、BKCでもSCCが動き出している(図表2)

衣笠では、2026年度のデザイン・アート学部設置構想をきっかけに「KINUGASA Redesign Project」を立ち上げた。かつて多くの画家が暮らし「衣笠絵描き村」と呼ばれていた当地の魅力を再発掘しようと、今年の6月1日に「衣笠アートヴィレッジ フェスティバル」を開催。仁和寺、北野天満宮、堂本印象美術館等の周辺地域と一体で、毎年6月にアートイベントを開催する。歴史都市京都を基盤に、新たな文化・アートの創造と発信の役割を担う、伝統と創生の衣笠ならではのSCCを展開しようとしている。

デザイン・アート学部が目指すのは、歴史資産の宝庫である京都市全体をキャンパスに見立て、学生がどんどん外に出て行き、オンライン授業を多用し、どこでも学びの場を創造する教育だ。つまり「クリエーションを学ぶのではなく、クリエイティブに学ぶ場をデザインするのが学部の教育目標」と仲谷学長は強調する。そのなかに衣笠の既存の学部も一緒になって、クリエイティブなキャンパスを創造してほしいと期待する。

一方、BKCでも2025年7月よりSCCの2つの新拠点が動き出した。1つは「立命館先端クロスバースイノベーションコモンズ」(CVIC)で、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」にも採択された新領域「身体圏研究」が展開される学際共創ハブ拠点だ。11の大学や研究所が連携し、スポーツ健康科学を柱にリアルとバーチャルが高度に融合する社会(多重環境化社会)におけるウェルビーイング諸課題を協調知により解明する。

もう1つは、滋賀県を中心に起業を考えている人に対し、起業前のシード期に起業へ繋げるための人的コネクションを作ってもらう場「グラスルーツイノベーションセンター」(GIC)を開設した。

3キャンパス横断のSCCで社会と共創し、地域から全国へ、世界へイノベーションを起こす。立命館の次世代研究大学への軌跡は始まっている。

(文/能地泰代)

(1)日本初の教育機関内に開設された「Microsoft Base Ritsumeikan」。最先端AI技術と学問を融合した社会実装教育の拠点だ。

(2)日本初の教育機関内に開設された「Microsoft Base Ritsumeikan」。最先端AI技術と学問を融合した社会実装教育の拠点だ。

階段状に約280の座席を配置した映像学部の「シアター教室」。

「企業会員コミュニティ」で企業の課題解決プロジェクトに学生が取り組むスペース。

1Fに9室設置されたガラス張りのオープンな実験室「SP LAB」。一般の人が自由に聴講し、実験に参加もできる。

228人の学生が38のグループに分かれ、企業の課題を議論する「Learning Infinity Hall」。逆位相技術により、全グループが一堂に会してzoomを繋いでもハウリングを起こさない教室には、企業人も驚くという。

【印刷用記事】

大阪いばらきキャンパスを皮切りに、「ソーシャルコネクティッド・キャンパス」を全キャンパスで展開/立命館大学