探究的な学びを通じて生徒の主体性・自律性を育み、地域共生社会の担い手を育成する/広島市立美鈴が丘高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

- 新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

- 遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

- 教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、普通科改革支援事業の採択校である広島市立美鈴が丘高等学校を紹介する。取り組みの詳細について、校長・合田和広氏、教頭・佐々木 礼子氏、主幹教諭・沖本真広氏、教育研究部主任・内門裕貴氏に伺った。

- 広島市佐伯区にある創立37年の市立高校。

- 2024年度より普通科改革支援事業の採択を受け、2025年度に普通科を地域社会学科「グローカル探究科」(定員:1学年240名)に改編した。

- 普通教科に加え、広島市の課題や魅力に着目した探究的な活動を学びの柱とする教育を通じ、自分で考え、判断し、主体的に行動する生徒、そして、地域共生社会の担い手となる人材の育成を目指している。

探究的な活動を学びの柱とする「グローカル探究科」を設置

広島市立美鈴が丘高等学校(広島市佐伯区)は、2024年度より普通科改革支援事業の採択を受け、2025年度に普通科を地域社会学科「グローカル探究科」に改編した。普通教科に加え、広島市の課題や魅力に着目した探究的な活動を学びの柱とする学科である。

改革の背景には、広島市立の普通科高校4校の特色化を推進する広島市の方針があったという。同校は2015年度〜2022年度の8年間、市の学力向上研究指定校として主体的・対話的で深い学びの実現に向けた教育・評価方法の研究や授業改善に取り組んできた。そのなかで探究型学習の重要性を認識したこと等から、「探究活動を軸とした改革に結びついていった」(佐々木氏)とのことだ。

そうして2025年度より開設されたグローカル探究科では、普通科での平均的な単位数の約3倍にあたる3年間10単位を探究活動の時間に設定するとともに、普通教科にも探究的な学びを取り入れている。「これまで探究型学習に取り組んできた経験から、生徒の探究の時間を十分に確保し、教員が生徒の壁打ち役となり十分な対話の時間をとって支援していくために必要な単位数と判断しました」とカリキュラム設計を牽引する内門氏は説明する。

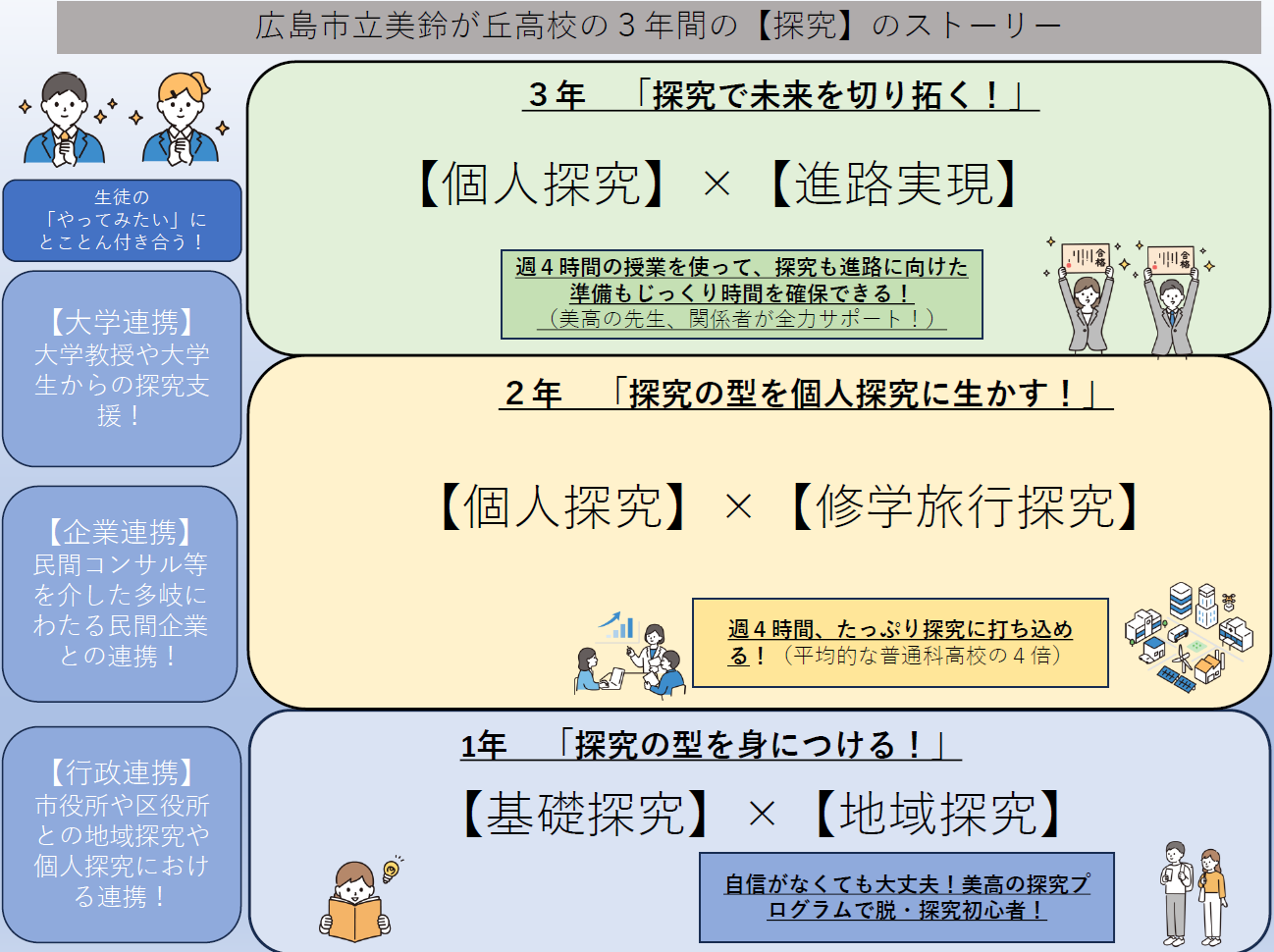

具体的には、1年次に学校設定科目「未来計画」2単位により探究の型を学んだうえで、2・3年次に総合的な探究の時間「グローカル探究」各4単位により、個人の興味・関心に基づき設定した課題について個人探究を進めていく(図表)。

図表 3年間の探究活動の流れ

1年次の「未来計画」では、まず、中学生までの自分を振り返ったうえで高校3年間で成長したい姿を描く形で自己理解を深め、次に「『好き』を探究する」をテーマに、各自の好きな事物を深掘りしてテーマを決め、2カ月ほどかけて課題の設定、情報収集、情報の整理・分析、まとめ・表現という探究のプロセスに取り組む。そして、残りの期間はコンソーシアムのメンバーから提示された地域の課題の解決に取り組み、探究の型を身につけていく。先行実施した2024年度は、地元の佐伯区役所から提示された複数の課題にグループに分かれて取り組んだ。2025年度は、プロバスケットボールチーム・広島ドラゴンフライズ等からの課題に取り組む予定だという。

そして、2・3年次の「グローカル探究」では、2年次は個人探究と修学旅行を通じた探究の2本柱で探究的な学びを進め、3年次は各自のキャリアデザインと探究活動をふまえた進路実現に向けた取り組みや、3年間の探究活動のまとめや抄録の作成等を行う。

「『グローカル』という名称の通り、地域と世界の視点を往還させながら課題解決に取り組むことがグローカル探究科のコンセプトの一つです。そこで、修学旅行は行き先をインドネシア、オーストラリア、沖縄の3カ所から選ぶ選択制とし、事前に訪問先の調査・探究を行い、現地では自身の探究を現地の人達に発表してフィードバックをもらったり、世界の視点で見直したりできるよう計画しています」(内門氏)

また、個人探究においては、学年団の教員がチューターとして生徒一人ひとりの壁打ち役となり、外部連携を担当するコーディネーターと協力して個人のテーマに応じたフィールドワーク先に接続・調整する体制を構築している。

普通教科でも探究的な学びを実践

普通教科に探究的な学びを取り入れる取り組みについては、「自分で問いを立てる」(2023年度)、「生徒に学びのハンドルを預ける」(2024年度)等、年度ごとに重点課題を設定し、全てを教員が指導するのではなく、生徒が自ら問いを立て、自力での解決を促す授業を各教科の特性に応じて行ってきた。2025年度は、教員が提示した正解のない問いに対して、自分なりの考えや解決策をまとめ、表現することを重点課題としているとのことだ。「教科ごとに方法は異なりますが、探究活動に結びつくような知識や技能、そして、思考力・判断力・表現力を培っていけるよう授業改善に取り組んでいます」と沖本氏は説明する。

一連の取り組みを通じて目指すのは、学校教育目標にも掲げる「地域共生社会の担い手の育成」と、自分で考え、判断し、主体的に行動する生徒の育成だ。「かつて本校では、教員の指示のもと生徒達が行動するという場面がほとんどで、生徒は自ら判断する機会を得られていませんでした。探究的な学びを通じて『自分が主体となって人生を作っていくんだ』という意識を育み、自律的に学び、かつ、自分の学び方を理解できている生徒を1年次から育てていきたいと思います」と合田氏は話す。

そのための取り組みは、探究的な学びの強化にとどまらない。他県の普通科改革推進校等の視察や中学生向けの広報活動への生徒参加、教員と生徒による学校改編検討会議「未来会議」による学校運営に対する生徒の意見聴取、生徒発の学校全体を巻き込んだ企画の実施等、学校運営に生徒が加わる取り組みにも力を入れている。

広島市立高等学校合同説明会での様子。2025年度は新学科1年生から広報スタッフを募集した。希望する生徒が、校内外での学校説明会での情報発信を担っている。

また、多様化する生徒の個性や可能性を十分に引き出すべく、チーム担任制を2025年度から開始。学年ごとに、40名のクラス2つを1つの塊(ポッド)として3つのポッドを作り、1つのポッドを3名の担任と1名の副主任が担当する。そして、これまで各教員が担当教科の準備室等を控室としていた状況を改め、学年職員室を設置して担当学年別に教員が常駐することとした。「担任の3人で情報を共有しながら生徒の個性に応じた対応ができるようになりましたし、生徒も、2025年5月に実施したアンケートでは98%が肯定的に評価しています。1人の担任だと合わないケースも生じますが、3人だと自分に合う相手を選べるという感触が出てきているようです」と合田氏は手応えを話す。

生徒に主体性が育まれてきている

ここ数年の取り組みを経て、「やりたいことを声に出し行動する生徒が増えてきている」と合田氏は話す。「例えば、『同好会を作らせてほしい』といった声が挙がる等、『行動すれば何かが変わるかもしれない』という気持ちが生徒達に育まれていることを感じます」と続ける。生徒へのアンケートでも「生徒の意見が学校での意思決定に反映される雰囲気がある」の項目の数値が、2024年度から2025年度で20ポイント近く上昇したそうだ。

探究活動においても、正課の授業を超えて生徒が自らプロジェクトを立ち上げ、学年をまたいだメンバーで佐伯区内の地域活性化に取り組むという自主的な活動が起こっているとのことだ。プロジェクトに伴走する沖本氏は「学年のなかにとどまらない縦割りのプロジェクトは、これから先を見据えたポジティブな取り組み。大事にしていきたい」と話す。

そして、探究活動の質の向上も見られているという。「佐伯区の課題や魅力を学んだことで、これまでよりは地域の課題を自分ごと化している様子が見られます。また、かつては学校内での調査にとどまった内容が多かったですが、年々、課題を自分ごととして捉え、先行事例を踏まえて、また、フィールドワークやインタビュー、実験を重ねて根拠を明確にしたうえで解決策を提案する生徒が増えてきています」と内門氏は話す。

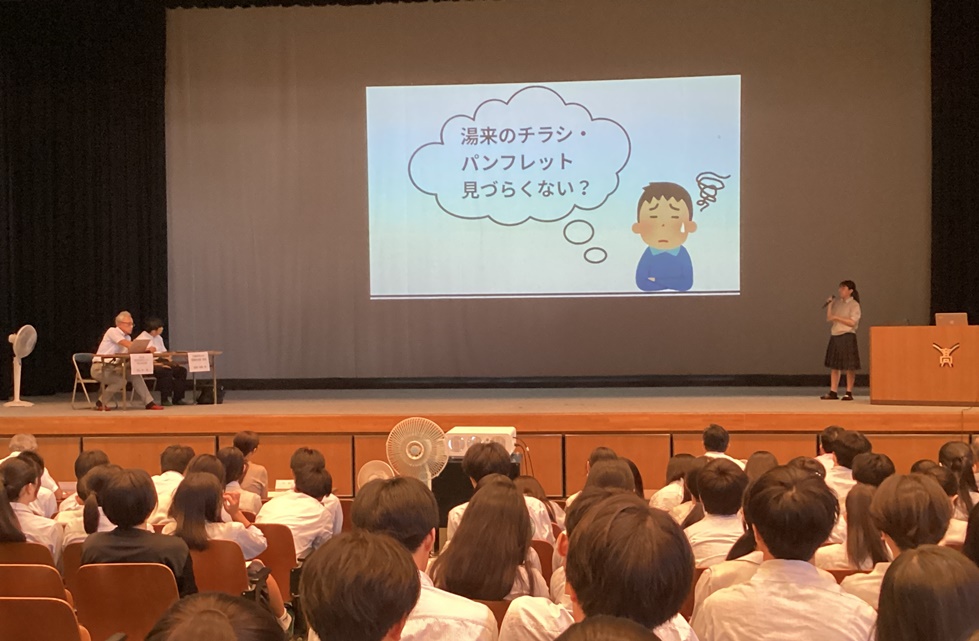

校内探究発表会の様子。3年生は7月に、1・2年生は3月に選抜された複数の生徒が発表を行う。

「カリキュラムを通じて生徒の探究活動が高い水準に成熟し、結果的に大学の総合型選抜等での評価にもつながり、高校時代の探究活動を生かして大学でも輝いてくれるような生徒が出てくれば」(内門氏)と、総合型選抜での受験も視野に入れた教育体制も整備しつつある同校。今後の課題の一つとして、探究的な学びと普通科目の学習の両立が挙げられるという。「全員が総合型選抜で受験するわけではないので、普通教科の学習も十分できるよう、生徒の自走する力を生かした授業への改善が必須だと考えています。オンライン教材等も活用し、生徒が自身の学習課題に応じて自律的に学ぶことも含めた授業改善を進めていきます」と合田氏は見通しを示す。

加えて、「全学年での個人探究に向けたコーディネーターの増員や、生徒達がより自律的に学んでいくうえでラーニング・コモンズのような空間の整備等も進めたい」と合田氏。佐々木氏も「学年職員室の設置により教員間の連携がうまく機能してきているので、さらに強化したい」と話す。授業改善等も含めて一つずつ課題をクリアし、目指す教育に邁進していく。

文/浅田夕香(2025/9/25)