企業等の奨学金返還支援制度

若手社会人の奨学金返還の負担が社会的にも問題視されるなか、

2021年から奨学金返還を就職先の企業等が肩代わりする「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」がスタート。

導入企業が右肩上がりに増えているという。この注目の制度について、背景や具体的内容、現状を解説する。

日本学生支援機構(JASSO)に聞く制度の概要と目的

【PROFILE】独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)

文部科学省所管の独立行政法人。「教育の機会均等」の理念に基づき、大学等で学ぶ学生に対して、奨学金事業、留学生支援事業、学生生活支援事業の3つを柱に支援活動に取り組む。奨学金返還支援(代理返還)制度の執行主体。

奨学金を利用している大学生や専門学校生の数は年々増加傾向にある。独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金に限定しても、その利用者は全学生の約3人に1人。貸与型を利用している学生の割合は全学生の約4人に1人となっている(JASSO調べ)。

例えば、JASSOの第二種奨学金(利息付)を利用し、入学時特別増額貸与奨学金30万円、月額5万円の貸与を受けた場合、貸与総額は270万円で、返還は卒業の7カ月後からスタートする。定額返還方式での毎月の返還額は約1万7000円で、返還回数は180回となり、利息等も含めた総額約307万5000円の返還が終了するまでには15年を要する。もちろん、貸与額が上記の例より多ければ、毎月の返還額や返還期間はこれ以上になる。これが、多くの若手社会人にとって小さくない負担となっている。

こうした問題を受けて、国は経済的理由などで返還が困難になった利用者に対し、減額返済制度、返還期限猶予などの救済制度を設けているほか、返還不要の給付型奨学金の枠を大幅に増やすなどの対策をしているが、まだまだ十分とはいえない状況だ。また、地方自治体が奨学金返還支援に取り組む例も増えているが、予算に限度があり、多くの奨学金利用者をカバーするには至っていない。

企業が従業員の奨学金を代理で返還する制度が2021年4月からスタート

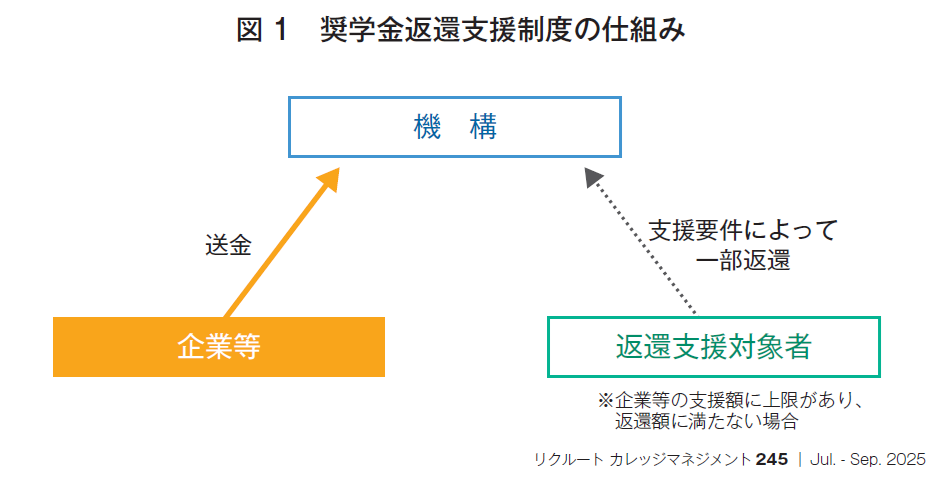

そんななか2021年4月に新たに始まったのが、「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」だ。企業が自社の従業員の奨学金返還の一部または全部を代理で返還するというもので、企業が直接JASSOの口座に返還金を支払う(図1)

「この制度以前にも、従業員の奨学金返還を肩代わりする制度を独自に設けている企業はあったのですが、給与に上乗せして従業員に支払う方法だと、それが奨学金返還に充てられているかどうか分からない、あるいは確認するのに手間がかかるという問題がありました」(JASSO担当者)

企業側が従業員の奨学金代理返還に取り組む動機は大きく3つあるという。

「1つは、若年層の人口減少に伴い新卒採用が厳しくなっている状況を受けて、他社との差別化を図るため。もう1つは、数年間にわたり奨学金の支払いを肩代わりすることで、昨今問題となっている若手の早期離職を少しでも防ぐため。さらに、奨学金返還が社会問題化するなかで、その解決に貢献することにより、企業イメージを高める目的もあると考えられます」

また、同制度には企業・従業員双方にとって、次のような税制上、社会保険制度上のメリットがある。

- 従業員の所得税に関して:企業等がJASSOに直接送金することで、従業員の通常の給与と区分され、支援額は所得税非課税となる。

- 企業等の法人税に関して:企業等は支援額を損金算入できる。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当し、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができる。

- 従業員・企業等双方の社会保険料に関して:同制度に基づく返還金は報酬に含まれないので、これによって社会保険料が増えることはない。

新卒採用者限定か中途採用者も含めるかは企業次第。支援額の上限がある企業も

対象者、支援金額や期間、支払いのタイミングなどは企業が自由に設定することができるため、様々だ。新卒採用のみを対象としている企業もあれば、年齢制限ありで中途採用まで対象としている企業もある。また、支援総額や毎月の返還額に上限を設けている企業もあれば、返還終了まで完全に支援する企業も。支払いのタイミングは毎月という企業が多いが、半年や1年に1回まとめて支払うという企業もあるので、就職希望の奨学金利用者は制度の有無だけでなくその内容も確認する必要があるだろう。

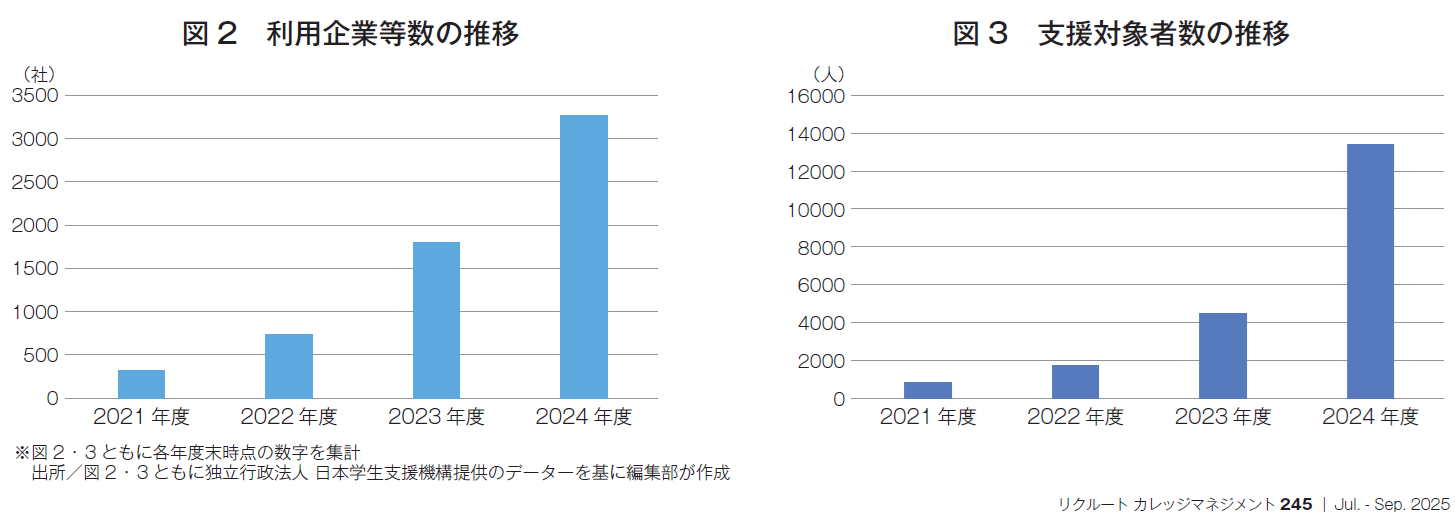

導入企業数・支援対象者数は2021年度以来右肩上がりの状況だという(図2、3)。

「導入初年度は320社でしたが、2024年度には3266社と3年で10倍に増えています。それに伴い支援対象者数も増加しており、2024年度には1万人を超えました。業種の傾向をみると、建設業、製造業、情報通信業、そのほかでは歯科医院が目立っています」

業種傾向に関しては、応募の減少で人材採用が厳しくなっている業種、優秀な人材の獲得競争が激化している業種で特に関心が高いことが分かる。中小企業が多いことも目立つ特色だ。なお、導入企業のうち、登録がある企業に関してはJASSOのWebサイトで検索が可能だが、導入企業の全てがリストに登録しているわけではないので、導入の有無に関しては個別の確認も必要となる。

JASSOによると、現在まで企業に対しての認知拡大に努めてきたが、今後は奨学金を受給する学生、申し込み前の高校生への認知も高めていきたいという。この制度を事前に知ることで、将来の選択肢が広がることは大学生・高校生にとって大きなメリットとなるだろう。

(文/伊藤 敬太郎)

奨学金返還支援(代理返還)制度導入企業に聞く①

支援期間を5年から最長10年に延長し、上限200万円の代理返還に取り組む

(松屋フーズ)

【PROFILE】株式会社松屋フーズホールディングス

牛めしチェーンの松屋を中心に、とんかつチェーンの松のや、カレー専門店マイカリー食堂など国内外で1265店舗を展開する。従業員数は1918名、売上高は1276億円(データはいずれも2024年3月期)

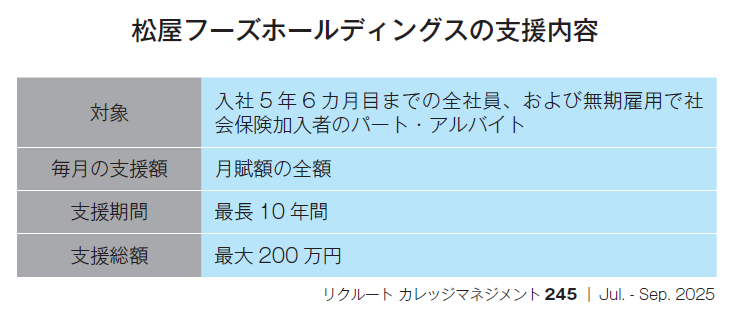

松屋フーズホールディングスでは、2024年1月から奨学金返還支援(代理返還)制度を導入している。対象は国内松屋フーズに所属する入社後5年6カ月までの正社員及び無期雇用で社会保険加入者のパート・アルバイト。毎月月賦額と同額を支援し、支援総額は最大200万円としている。なお、同社の場合、日本学生支援機構(JASSO)以外の奨学金も対象としている点も特徴だ。支援期間に関しては、制度スタート当初は最長5年間としていたが、2025年3月に支援期間を10年に延ばす制度改訂を発表。さらに、休職の場合は一時支援を停止し、復職後に再開する要件も追加した。

採用難解消と早期退職の抑制、

従業員のモチベーション向上がねらい

採用教育部採用グループ兼教育研修グループ チーフマネジャーの髙橋孝治氏は導入の背景を次のように語る。

「制度導入を検討した大きな理由としては、外食業界全体の採用難が一つ。また、2022年度の新卒・中途採用を合わせた早期退職率が28%に上ったこと、特に新卒に限ると48%に上ったという問題があり、その解決のための施策の一つとなりうるという考えもありました。もちろんそれだけではなく、入社1年目から返還に苦労する状況を解消し、経済的に余裕をもって仕事のパフォーマンスを高めてもらいたいという思いもありました」

2019~2022年の4年間の採用者を対象に調査を行って、奨学金利用者が一定数いるということが分かり、すでに同業他社でも導入企業が出ていたことから、2023年11月に制度導入を決定した。制度スタート時の申込者は41人で、その後、基本的には漸増を続け2025年5月現在では利用者数は51人。月賦額は1万4000円程度に設定している利用者が多いという。

同社では制度利用者を対象にアンケートを実施しており、「ありがたい制度だと感じた」「(就活時に同制度を導入している企業に対し)魅力を感じる」「貯蓄に回せる額が少し増えた」「(仕事へのモチベーションが)とても向上した」などの回答が得られており、同社としても一定の効果は実感しているという。

「今後の課題としては、当社がこの制度を実施していること、他社と比較して相対的に高い最大200万円までの支援をしていることなどを、学生に幅広く認知してもらうことですね。まだまだ奨学金返還支援制度について知らない学生も多いですから。大学等の協力も得て、企業説明会などの機会を利用してPRを進めていきたいです」

(文/伊藤 敬太郎)

奨学金返還支援(代理返還)制度導入企業に聞く②

若手人材の働きやすさ実現に目的を特化し、全額を支援

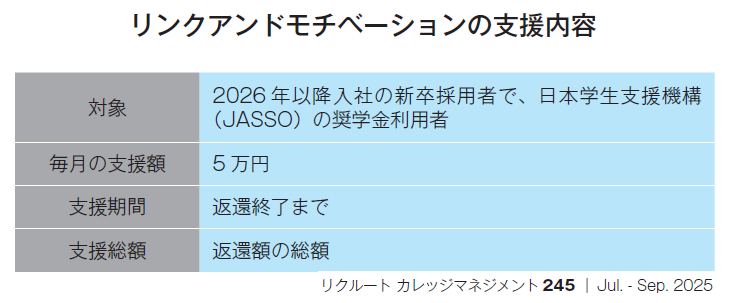

(リンクアンドモチベーション)

【PROFILE】株式会社リンクアンドモチベーション

基幹技術である「モチベーションエンジニアリング」を基軸に、企業の「人的資本経営」を総合的に支援するコンサルティング企業。従業員数は単体で535人、平均年齢は32.1歳。売上高はグループ全体で374億円(2024年12月期)

採用難対策や早期退職抑制以外の理由で奨学金返還支援(代理返還)制度を導入する企業も出てきている。

経営コンサルティング会社のリンクアンドモチベーションは、2025年2月、奨学金返還支援(代理返還)制度の導入を発表。2026年入社以降の新卒入社社員のうち、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金利用者に対し、返還額総額を完済まで支援する。毎月の返還額は、他社の相場と比較すると非常に高額な5万円となっており、年間で60万円。返還総額が240万円の場合、4年という短期間で支払いが終了する計算になる。

顧客企業に“働きがい”を提案する

企業として、自社が率先して制度整備

経営コンサルティング業界では先んじたこの動きに取り組んだ理由について、グループデザイン室人事ユニットユニットマネジャーの川上耕平氏は次のように語る。

「最も大きな理由は若手人材の支援というところにあります。当社は、組織人事領域に特化した経営コンサルティングを事業としており、顧客企業に対して、従業員がより働きやすく、かつ働きがいを感じる環境を作ることこそが企業の中長期的な成長にとって大事だと日々お伝えしています。“One for All, All for One”の状態を創ることをお客さまに推奨している企業として、当社自身がその状態をしっかりと実現していく必要があるだろうと考えました」

その観点からみたとき、現在の日本社会で若手人材の約半数が十数年に及ぶ奨学金返還に苦労している状況を、上記のようなミッションを掲げる企業として見過ごすことはできなかったと川上氏。

「経済的に余裕がない状態が続けば、精神的な余裕も持てず、仕事に集中できない可能性もあります。そういった若手人材の負担を減らし、仕事へのモチベーションを高める支援をできればという思いで、制度導入を決めました」

なお、一般的に同制度の導入企業は採用難や早期離職という悩みを抱える企業が多いが、リンクアンドモチベーションには特にそのような背景事情はなく、純粋に前述の思いが導入の動機になっているという。

「もちろん、結果的に、この制度をきっかけとして当社に興味を持ってもらうことはうれしいことです。しかし、当社は採用にあたっては“理念への共感”が最も重要だと考えており、その軸がブレることはありません。ですから、この制度の導入も、社員のライフイベントに合わせて、それぞれの働きやすさを実現するための数ある福利厚生施策のうちの一つと位置づけています」

(文/伊藤 敬太郎)

【印刷用記事】

「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」の 現状と課題