次期学習指導要領改訂に向けて

初等中等教育における教育内容や方向性を定義した学習指導要領は概ね10年に一度改訂される。

2022年度に年次進行で高等学校に導入された新課程「探究」だが、その展開と同時並行的に次期改訂に向けた議論が既に始まっている。

具体的には、2024年9月18日に「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」により次期学習指導要領の論点が提示され、文部科学省はそれに基づき12月25日中央教育審議会総会で「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」を諮問し、初等中等教育分科会教育課程部会に設置された教育課程企画特別部会で、次期改訂に向けた検討が始まった。

本稿では次期改訂に向けた議論の内容を確認したい。

カレッジマネジメント編集部・リクルート進学総研研究員

鹿島 梓

現行課程のコンセプトを継続・実質化するための次期改訂

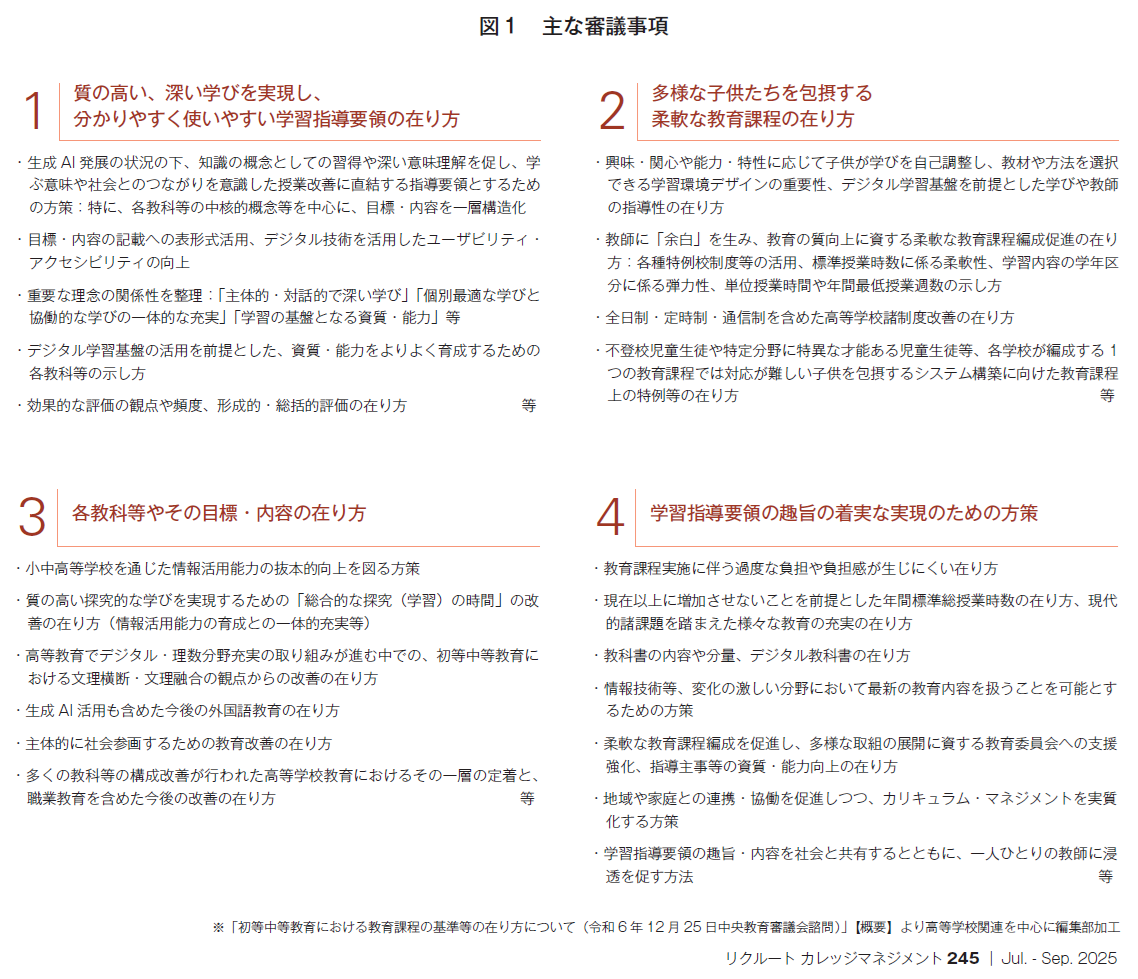

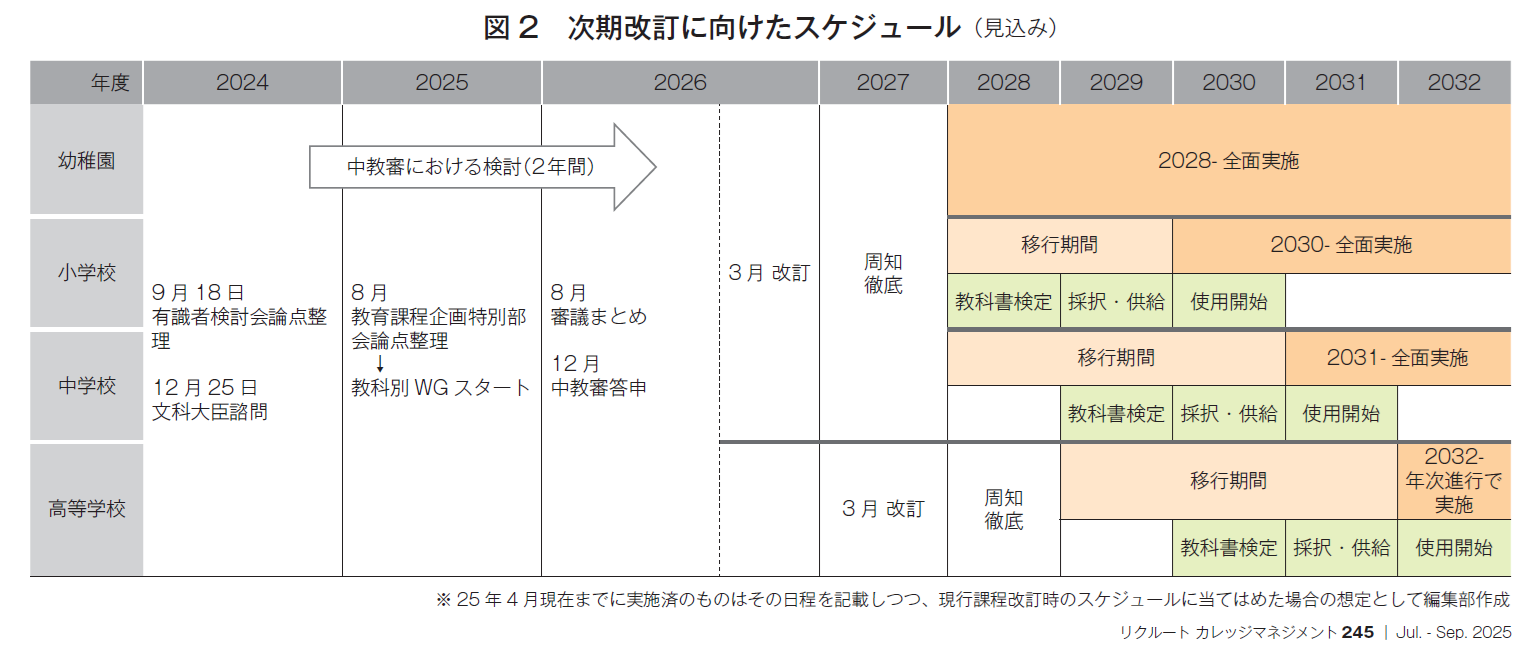

諮問文によると、次期改訂は「資質・能力の育成」に舵を切った現行課程の基本的なコンセプトを引き継ぎつつも、現状の課題として、「多様性を包摂し、一人ひとりの意欲を高め、可能性を開花させる教育の実現」、「習得した知識を現実の事象と関連付けて理解すること、概念としての知識習得や深い意味理解をすること、自分の考えを持ち、根拠を持って明確に説明すること、自律的に学ぶ自信がある生徒が少ないこと」「ICTの効果的活用やデジタル人材育成強化」等を挙げたうえで、図1に示す4つの審議事項を検討する必要性が示されている。前回と同様のスケジュールであれば、高等学校は2027年度に改訂され、2032年度に年次進行で導入されると想定される(図2)。

次世代に必要な教育内容を精査・検討することはもちろん本諮問の主眼だが、内容で注目すべきは「多様性への対応」及びその方策としての「柔軟な教育課程」、「現行課程の趣旨浸透が道半ばであることへの対応」「持続可能性」といった点であるように思われる。それぞれ見ていきたい。

生徒の多様性に対応しつつ、誰でも資質・能力を育成できる指導要領へ

まず、「多様性への対応」である。2025年2月に公表された中教審初等中等教育分科会「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会 高等学校教育の在り方WG(審議まとめ)」で、「共通性の確保」より先に「多様性への対応」が示されたことに注目した読者もいらっしゃるかもしれない。高校教育の実態が地域・学校により非常に多様な状況を踏まえ、いずれの高校においても多様な学習ニーズに対応できる柔軟で質の高い学びを実現すること、共通性として「自己を理解し、自己決定・自己調整ができる力」「自ら問いを立て、多様な他者と協働しつつ、その問いに対する自分なりの答えを導き出し、行動することのできる力」「自己の在り方・生き方を考え、当事者として社会に主体的に参画する力」等を育成することの重要性等が示され、特に少子化が加速する地域における小規模校の教育条件の改善、生徒の多様な学習ニーズに応える柔軟で質の高い学びの実現、生徒の学習意欲や満足度の低い状況を打破するために、社会に開かれた教育課程、探究・文理横断・実践的な学びを推進するといった方策が挙げられている。今回の諮問でもこうした「多様性」に対応し、どんな子どもにも深い学びを実現し、資質・能力育成につながる柔軟な教育課程の在り方という「共通性」も踏まえた議論が求められている。

こうした方向性は反論の余地があまりない一方、現場の負担感が増す方向性でもあるようだ。時代の変化に誠実に向き合う一方で、現場の負担感や疲弊感が増大しないようにどうするかという難易度の高い議論が求められている。また、「多様化に対応」といいながら、「普通」と「それ以外」の2択にならないように留意も必要であろう。

子ども達が学びを自己調整できる柔軟な教育課程

また、「多様な個性や特性、背景を有する子ども達を包摂する」方策として具体的に挙げられているのが審議事項の2「柔軟な教育課程の在り方について」である。

ここでは、子ども達が自らの興味・関心や能力・特性等に応じて学びをツール含め自己調整できるような学習環境デザイン、デジタルを前提にした学び、そうした状況における教師の指導性のあり方が提起されている。また、教育課程編成は法令及び学習指導要領に示す「授業時数」「各教科等の目標・内容」等に基づくこととされているが、これらの「特例」として認める内容の柔軟性や弾力性を高めることについて、踏み込んだ議論が期待されている。いずれも各学校で編成する1つの教育課程では対応が難しい多様性をどのように包摂するかという話であり、現在の特例校等の事例も踏まえた議論が行われている。

現行課程の趣旨を浸透させ推進力を上げる

そして、「現行課程の趣旨浸透が道半ばであることへの対応」である。現行課程は先の田村氏インタビューが示すように、非常にドラスティックな方向性の変更を伴っているが、現場の教員への趣旨や内容の浸透が必ずしもうまくいっておらず、教員自身の理解が進んでいないが故に、掲げた理念ほどは教育が変化しきれず、教科書中心のコンテンツ・ベースの指導が続いているところがあるのではないか。コンピテンシー・ベースに舵を切った現行課程の趣旨や内容も含め、教員が十分に理解し、資質・能力育成を目的とした授業改善に乗り出せるような、分かりやすい・使いやすい学習指導要領を目指すために何ができるか。現在探究が進んでいる学校となかなか進まない学校の差を埋めるための方策として、誰にでも分かりやすく具体的な行動に移しやすい指導要領を目指すことで、推進力を上げたいということでもあろう。

学習指導要領の文章が長い、理解を助けるような表形式活用が必要だといった各論もあるが、ここについては、現行課程の定着や浸透をまず確認したうえで、道半ばなら何がボトルネックになっているのか、冷静に分析する必要がありそうだ。本当に浸透の問題なのか、理解したうえで現実的に難しい別の理由があるのかによっても、打ち手は異なるように思われる。

なお、今回の改訂諮問と同日に「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」というもう1つの諮問が出された。そちらは、「令和の日本型学校教育」構築の必要性を示した令和3年答申、「新たな学びを支える教師・教職員集団の目指すべき姿」を示した令和4年答申、及び「学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善を一体的・総合的に推進する方策」を示した令和6年答申という3つの答申を受けたもので、教職課程の在り方、教員採用・研修の在り方、多様な人材が教職へ参入しやすくなる制度の在り方という3点が審議事項として提起されている。この2つの諮問が同日に発出されたことは、教育課程とその実施を担う現場人材採用・育成の改革はセットであることを印象付けるものだ。

新しい学びをどのように持続的に創っていくか

そしてここまで挙げた全てに共通する課題と考えられるのが「持続可能性」である。特例的に原則外を大量に認めることや、属人的な対応に頼りすぎてその人がいなくなると活動も消滅すること等、現場の対応力や馬力に必要以上に頼った体制では、新しい学びを持続的・安定的に創っていくのは難しいだろう。ある種システムとして再現可能性を高い水準に保つことができるか、組織として提供するサービスである教育をどれだけ持続可能にできるかが問われている。

高校教育改革調査で示された「課題」の諮問における扱い

本稿では別の観点として、P.32~で報告した「高校教育改革調査」で挙げられたポイントのいくつかについて、次期改訂の諮問がどのように触れているかを見ておきたい。先に記述した内容と重複する点もあるがご容赦いただきたい。なお、以降の図表番号は調査報告原稿の図表番号である。

【リンク】高校教育改革に関する調査2024 結果報告■「総合的な探究の時間」への取り組みについて

図表4で「『主体性・多様性・協働性の向上』を6割以上が実感」とある「総合的な探究の時間」について、図表5で「探究活動」が生徒の進路選択に良い影響を及ぼすと考える教員が多いことからも分かるように、多くの学校で実践が広がり、生徒の成長に一定の手応えを感じている教員が多いようだ。諮問でも探究を筆頭にする「主体的・対話的で深い学び」をより定着させるための様々な記述が見える。

一方、現在探究活動が活発に行われている学校の特徴として「地域に学校を開き、生徒が自らの探究を深めるために地域の大人達と関わりを持てるように支援する」点がある。こうした「地域連携」に基づく探究活動の深化を推進する普通科改革支援事業に採択されているP.40の岩手県立大槌高等学校、P.42の福岡県立八幡高等学校の事例をご確認いただきたい。どちらの取材でも、「地域に学校を開くことで探究活動のレベルは格段に上がった」というコメントがある一方で、「地域の方々と協働・調整することは、教員が必ずしも得意なことではない」という本音も伺った。それを代替し、生徒の学びにつなげ、時に学びの目的に合わせて調整・修正する役割を担うコーディネーター人材がいるかどうかが、こうした探究活動をより実りの多いものにし、同時に教員の負荷を下げるものにするという。小誌ウェブサイトでは同様の取り組みを行う高校を複数取材しているが、この「コーディネーター」と合わせて、テーマに応じたマッチングの役割を担うものとして挙げられることがあるのが、デジタルを活用した人材ネットワーキングだ。生徒が一歩踏み出すきっかけを作るために、かつ、持続可能な体制として、学内外のリソースを問わず、何ができるのか。学校に閉じない学びを設計するうえでは、教員が探究の意義に納得感があるかどうかも重要だ。故に、「手元で常に参照しながら資質・能力育成につながる授業改善を行うことができる学習指導要領」が志向されている。

■ICT活用について

図表7では「ICT活用への取り組みで生徒は『主体性・多様性・協働性が向上した』」とあるが、経年では減少傾向である。この状況が端的に示す通り、GIGAスクール構想及びコロナ禍を経て強制的にデジタルデバイスは配置されたが、その使い方の差が問題になっている。資質・能力育成につながるICT活用にまで踏み込んだ授業改善を行うことができているかどうかについては、学校差や地域差が極めて大きい。既存のトーク&チョークの延長線上でデジタルを使うのではなく、デジタルをど真ん中に据えた設計まで進んでいる学校は未だ少数派なのではないか。諮問ではこうした点から、資質・能力育成のための各教科等の学びについて、デジタル環境を前提としたデザインを進めるためにどうするかという記述が多く盛り込まれている。

■生成AIについて

図表8で「生成AI」の活用場面について聞いているが、諮問においては「生成AIが発展する状況の下」での資質・能力育成、生成AIには扱えない「概念としての知識」習得の必要性といった具合に、こうした技術が発展する時代に、生成AIの得意分野で人間が勝負するのではなく、技術が担えない部分の育成をどう実現できるかといった観点と、こうした技術進展によりこれまでの教育が変わる可能性(外国語教育等)、及び生成AIをはじめとするデジタル技術全盛の未来にあって当該分野の人材育成が進まない日本への憂慮といったかたちで、幅広く記載がなされている。

■進路指導上の課題について

図表9に示す通り、進路指導上の課題1位は「入学者選抜の多様化」、2位は「教員が進路指導を行うための時間の不足」、3位は「(生徒の)学習意欲の低下」となっている。特に学校推薦型・総合型選抜が大学入学者選抜の主戦場となりつつある昨今、選抜内容を調べて対策を講じるのに個別対応が必要な状況が増え、学力指導よりも相対的に指導の難易度が上がっている。また、家庭環境等が多様化する生徒達への対応、学ぶ目的を見いだせず学習意欲が喚起されない生徒の支援等に加えて多彩な業務がのしかかり、目の前の生徒の進路指導にかける時間が捻出できないという、多忙な教師像の苦労が浮かび上がる。これらの調査結果はそのまま諮問でも指摘されているところであり、現在の高等学校における大きな課題は、諸々の多様化・個別化への対応がシステムとしてではなく、現場教員の属人的対応に頼らざるを得ない点にあるのは間違いないだろう。

以上の通り、調査で現場に課題感がある観点は概ね諮問でも検討の対象となっており、現場の意向も反映した議論が行われることが期待される。

【印刷用記事】

次期学習指導要領改訂に向けて