【Interview】社会が求める女性活躍の形 小早川 優子 株式会社ワークシフト研究所 代表取締役社長

女性役員比率30%を阻むアンコンシャス・バイアス

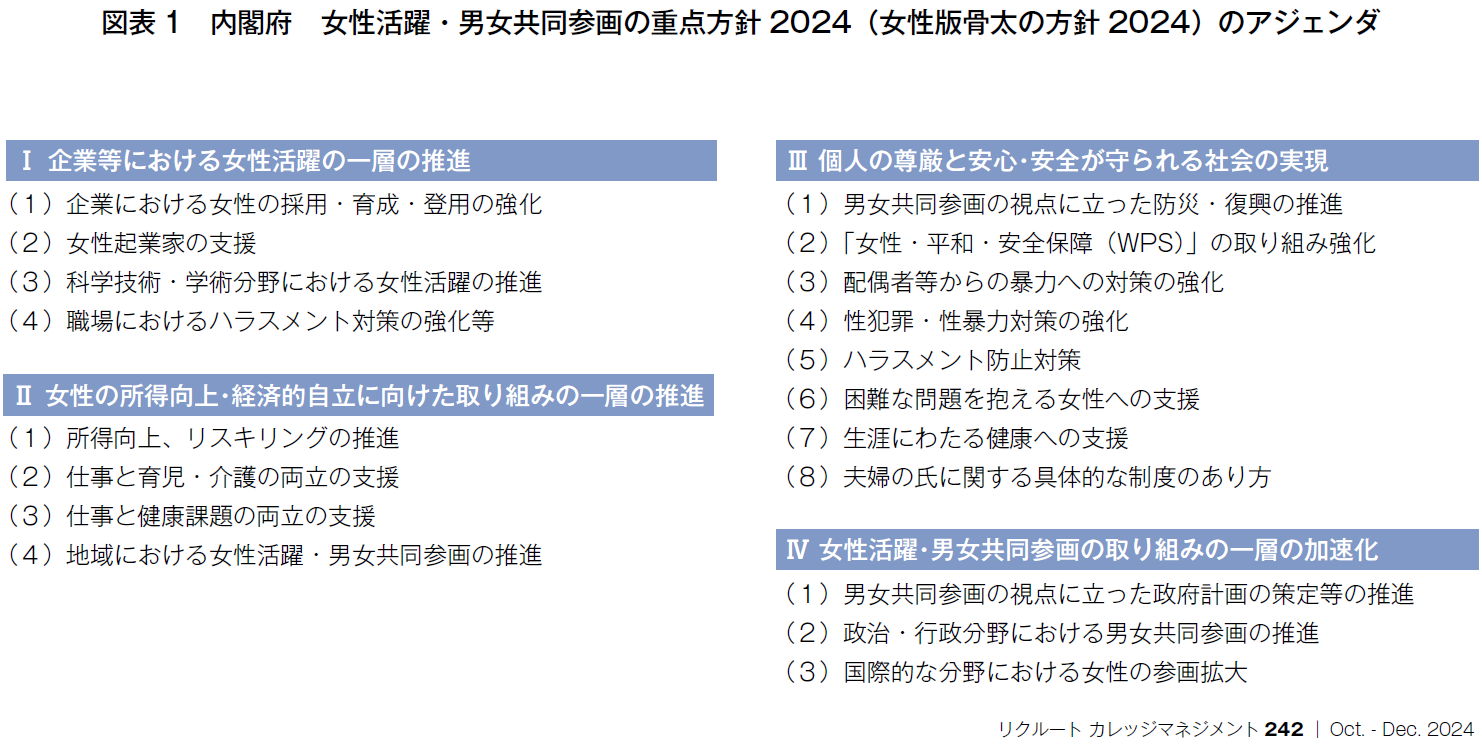

政府は今年6月に、女性活躍や男女共同参画の重点方針である「女性版骨太の方針2024」を決定した(図表1)。大きな柱の一つが、企業等における女性活躍の一層の推進だ。企業における女性の採用・育成・登用を強化する。掲げられたのは、東京証券取引所プライム市場の上場企業の「女性役員比率を2030年までに30%以上/2025年までに19%」「2025年までに女性役員ゼロ企業を0%」の目標だ。

ただ現状は厳しい。世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数において、日本は調査対象の146カ国中118位と低迷を続けている。特に、主要国と比較して管理職に占める女性が少ないのだ。「自然増では、この目標はまず達成しないでしょう」と警鐘を鳴らすのは、女性管理職育成に詳しい、株式会社ワークシフト研究所小早川 優子氏だ。「目標達成にはトップダウンでのアファーマティブ・アクション(「積極的差別是正措置」特に男女格差の是正を日本では指す)が急務です」と話す。

しかし、その是正は容易ではない。阻むのは、「女性に対するアンコンシャス・バイアス」だと小早川氏は指摘する。「社会のマジョリティである男性の多くは、『子どもを持つ女性は、仕事よりも育児や家事を優先するもの』という偏見を未だに持っています」。女性の正規雇用比率が25〜29歳をピークに大きく低下し、その後も上昇しない「L字カーブ」はその証左と言えよう。出産後の育児・家事と仕事の両立が難しく、離職を余儀なくされてきた。

さらに、女性リーダー像が多様性に欠けることが、女性の昇進意欲を削ぎ、結果的に数が増えない理由だと小早川氏は言う。実際、管理職昇進の打診に、半数以上の女性が消極的であるというデータもある。「男性管理職は、独身の人、父である人、寡黙で頭脳明晰な人、チームの統率力に優れた人、口下手なのに営業力がある人、なかには『デキない』人もいたりと実にタイプが多様。一方、女性管理職となると、男性並に長時間働けて、優秀で、やる気も高い『スーパーウーマン』という画一的な像しか浮かび上がらない。男性は企業のマジョリティであるが故に多様なロールモデルから無意識にキャリアを選択できているのに対し、マイノリティである女性は、少数かつ多様性に乏しいロールモデルしかいないため、自分にリーダーが務まるイメージが持てず尻込みしてしまう。『あそこまで働けない』『ああいう管理職にはなりたくない』と自信喪失してしまう方が多いのです」。

個人のスキルや意欲、意思の問題ではなく、社会の構造上の問題が招く、女性の自信のなさ。「例えば、昇進の要件として男性は潜在的なスキルも評価されるのに対して、女性は顕在化された実績のみを評価される傾向があります。マジョリティが構築してきたルールのなかでマイノリティが認められるには、マジョリティ以上のハードワークと成果が求められる、この構造の問題が女性の自信を奪っています。ルールを変えるためには、作る側にマイノリティである女性リーダーを増やしていく必要がある。男性と比較して女性に圧倒的に不足している、学習機会、経験機会、挑戦機会、成長機会を恣意的に与え、女性リーダーを育成することが日本の喫緊の課題でしょう」。

多様性がイノベーションを起こす

女性役員比率の目標値を達成するには、男性中心の組織のなかでも管理職になり得た「スーパーウーマン」以外の女性達を候補へと押し上げていかなければならない。

「パレートの法則に当てはめた時、どんなシステムのなかでも管理職として適応できる2 割が、従来のスーパーウーマン管理職でした。残りの8割は、既存のシステムに違和感や抵抗感を覚える女性達です。この8割の女性はさらに、たとえ環境が改善されたとしても管理職になることを望まない2割と、環境が整えば管理職になってもよいと考える6割とに分かれます。30%の目標を達成するためには、この6割の女性達を管理職候補として育成し、潜在能力を発揮できるよう、会社の風土と、成長する機会提供といった環境を変えていく必要があります」。

日本の女性のポテンシャルは高い。「ジェンダー・ギャップ指数で、日本は『経済』『政治』の指数は低いが、『教育』『健康』は世界トップクラス。有能で健全な女性が多くいるにも拘わらず、政治・経済の世界で活躍しきれていない。ましてや日本の労働力人口は減少しており、活用しない手はありません。製造業が主流だった過去とは打って変わり、知的創造が求められる社会においては、女性が価値発揮できる領域はたくさんあります」。

なかでも日本市場を牽引するサービス業との親和性は高い。「女性は男性と比べて『能力を活かす』仕組みが整っていない。活かすには、潜在的な能力を発揮し、顕在化させる場や経験が必要です。サービス業には、細やかな気配りや居心地の良さといった形のない価値が求められるため、女性がマイノリティ故に後天的に培った高いコミュニケーション力を顕在化し、能力を発揮できる好機。女性が能力を活かす仕組みを作ることが、イノベーションにもつながります」と小早川氏は話す。

というのも、「イノベーションは『既存の知』と『新しい知』、即ち『これまで結びつかなかった既存の知』の組み合せで起こる。女性の潜在的な能力が顕在化し、既存の能力と融合した時、新しい価値が生まれるのです。『既存の知』の新しい組み合せで、イノベーションを起こせる人が求められています」。

今は、これまでの正解がそうでなくなるVUCAの時代だ。ダイバーシティが重視され、新しい価値創造が求められている。「日本企業は、両利きの経営でいう『知の深化』は得意でやりつくしてきましたが、幅を広げていく『知の探索』は十分とは言えず、イノベーションに苦戦しています。イノベーションには多様性が不可欠。多様な人達が持つ、それぞれの知が組み合されることで新たな知が生まれる。だから、女性リーダーも女性の数だけ多様であるべきなのです」。

では、多様なリーダーはいかにして生まれるのか。小早川氏は、「自分らしいリーダー像を一人ひとりが模索し、育むこと。自分らしさを追求すればオリジナリティー、つまり自分だけの強みになる」と助言する。

さらに、自分らしさを社会でどう活かしていくのか、道筋をつけていくことはもっと大事だと話す。それには、「既存の社会を理解すること、そのうえで自分のビジョンを描くこと、自己理解の3つが必要です。ありたい姿や、実現したい社会に到達するために、今の社会で何をしなければいけないのか。整理することで道筋が見えてくる。それに最適なリーダーシップ・スタイルを突き詰めていけばいいのです」。

女性に親和性の高いリーダーシップ・スタイルとは

自分らしいリーダー像のヒントにと、昨今のリーダーシップ・スタイルを聞いた。リーダーと言えば、先頭に立ってチームを引っ張るイメージを持つ人も少なくないと思われるが、時代とともにリーダーシップのスタイルは変化していると言う。「そもそも良いリーダーとは、人数以上の成果を上げるようチームを導く人。必ずしもチームで一番優秀である必要はないのです」。

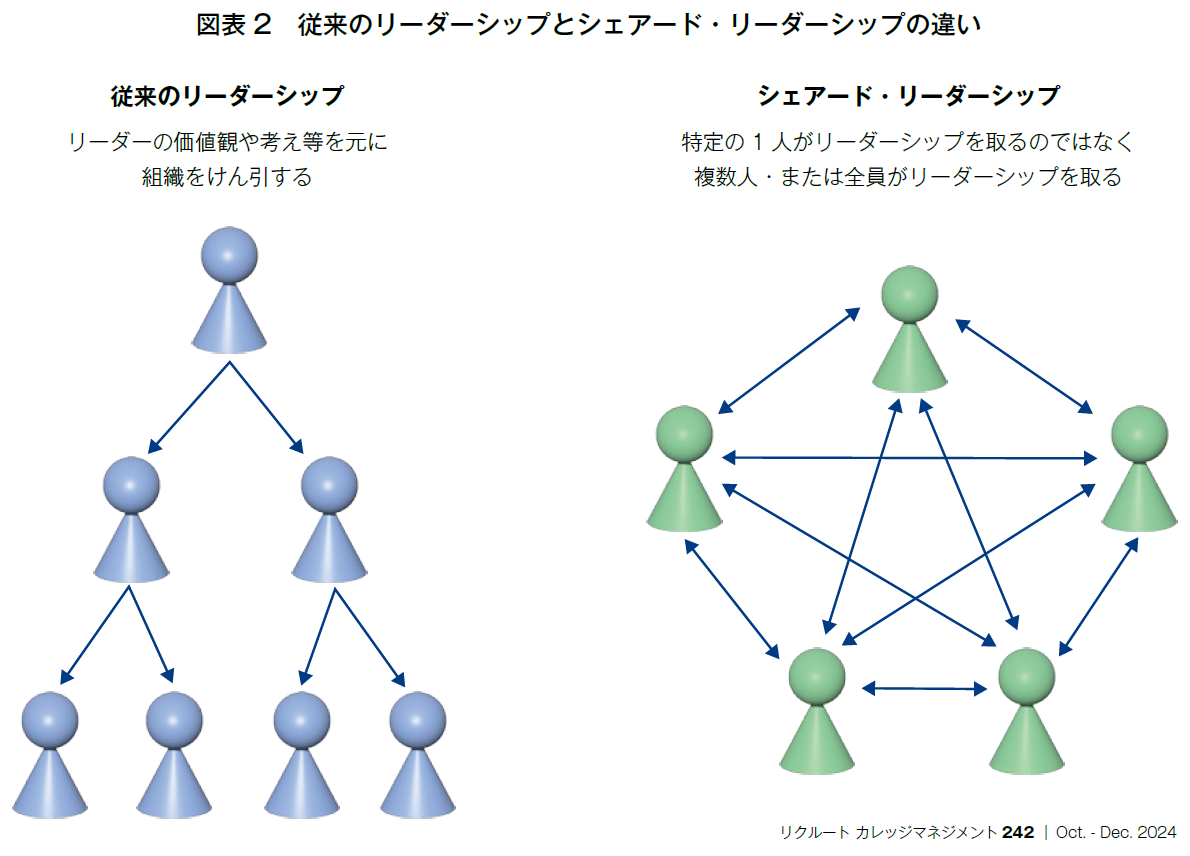

小早川氏がマイノリティの女性に推薦するのが、「シェアード・リーダーシップ」だ(図表2)。「権限や裁量をチームメンバー全員にシェアし、それぞれにリーダーシップを発揮して行動することを求めるリーダーシップ・スタイルです。昨今は、シェアード・リーダーシップを持ちながら、トランスフォーメーショナル・リーダーシップ(以下TFL)を発揮できると、組織の生産性が非常に高まるという見方が主流です」。TFLは「ビジョンと啓蒙」を重視し、企業の目標を咀嚼して部下に伝え、モチベーションを高め、部下の学習や成長を重視するものだ。

なぜシェアード・リーダーシップとTFLが女性に向いているのか。

「一つには、後天的な理由で、女性のほうが男性よりもコミュニケーション能力が高いため。マイノリティであるが故に、マジョリティに対して会話で意見を通す機会が多いため、必然的にコミュニケーション能力が高くなる傾向があります。

そしてもう一つは、ジェンダー・バイアスによる影響です。もし女性リーダーが、『優しくて協調性がある』という女性のステレオタイプを軽視して、男性的な『強くて仕事ができる』リーダーシップを取ると、『仕事ができても優しくない、性格が悪い』と思われ周囲の評価が下がる傾向があります。一方で、女性らしさを出しすぎると『優しすぎて仕事ができない』と見られがちです。ステレオタイプのダブルバインドに苦しむ女性にとって、部下に温かく接し、成長を促すTFL型や、『強さ』を打ち出さないシェアード・リーダーシップは、デメリットを引き起こすリスクが少なく、無理のないスタイルと言えるでしょう」。

ちなみに、男性リーダーは、仕事ができさえすれば性格に関係なく評価が高くなるそうだ。組織のなかのマジョリティに属している人は、そうでない人よりも潜在力も含めて正当に評価される可能性が高まるという研究結果もある。「管理職に男性が多い組織では当然男性が有利で、女性は不利となる。意思決定の場にマイノリティである女性が増えていかなければ、社会のルールは変わりません。多様なリーダーシップが発揮され、様々なタイプのロールモデルが誕生すれば、後に続く人も増え、真の女性活躍が実現するのではないでしょうか」。

議論型授業で多様性の基盤である「自己理解」を深める

今、組織におけるマイノリティは女性だが、育児休業や介護に関わる男性、持病を持つ人、外国籍の人等、マイノリティの多様化は今後ますます進むだろう。多様な人が能力を発揮できる社会、多様な知が融合してイノベーションが生まれる社会を実現するために、人材育成機関として大学はどんな役割が果たせるだろうか。

小早川氏が大学に期待するのは、「学生が『オリジナリティーを発揮する思考』に転換する4年間」だ。「多様性とは、突き詰めればオリジナリティーの発揮。誰かの用意した正解を探しにいくのではなく、自分自身の正解を作っていくという思考の転換が必要です」。

そのためには、「自己理解」が重要だと小早川氏は強調する。「これまでの日本社会は、自己理解を疎かにしてきました。旧来の終身雇用、年功序列をはじめとする日本型雇用システムにあっては、たとえ自己理解が浅くても、企業がキャリアや振る舞いを決めてくれたからです。しかし今は人生100年。従来の雇用システムが終焉を迎え、マルチステージへと変わる時代において、自分の軸がなければ前向きなキャリア形成は難しい。マイノリティに限らず、むしろ組織のマジョリティ側にいて、その特権を無意識に享受してきた男性が、30代、40代になって『本当に自分のしたいことが何か分からない』とつまずくケースも増えています。大学4年間で、男女問わず自己理解を深めるトレーニングをすることで、多様な価値観が涵養され、自分らしく活躍するリーダーが社会に輩出できるのではないでしょうか」。

自己理解を深める手法としては、議論型の授業を進言する。「最初は議論に必要な知識を習得し、以降は学んだ知識を活用して、専門性に立脚した議論を展開する。学生同士のみならず企業や地域住民等、多様な他者との議論を重ねるなかで、持論を構築し、個々の専門性を深めていける仕組みが望ましいでしょう。形だけのアウトプットではなく、他者との関係性のなかで自らをメタ認知し、体得という身体知に落とし込むには、議論という手法が有効。既に取り組んでいる大学も多くなってきていますが、議論の機会や場の多様性が今以上に豊かになり、浸透・加速していくことを期待します。それが多様性社会における人材活躍につながるメンタリティを育むと思います」。

(インタビュアー/鹿島 梓、 文/武田尚子)

【印刷用記事】

【Interview】社会が求める女性活躍の形 小早川 優子 株式会社ワークシフト研究所 代表取締役社長