「森で学ぶ」をコンセプトに自然環境、エネルギー、地域文化を学ぶ「森の探究科」を開設/滋賀県立伊香高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

・新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

・遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

・教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、普通科改革支援事業の採択校である滋賀県立伊香高等学校を紹介する。取り組みの概要について、校長の大森文子氏、事業をとりまとめる魅力化推進室室長・富山昌彦氏、総合的な探究の時間の企画や広報を担当する地域連携コーディネーター・副島拓歩氏の3名に伺った。

- 滋賀県長浜市にある創立128年の県立高校。全日制普通科1学科の構成で、定員は1学年あたり120名(2024年度まで)。県内で最北部に位置する高校でもある。

- 2023年度より「普通科改革支援事業」の採択を受け、2025年度に地域社会学科「森の探究科」(全日制、定員40名)を開設する(全日制普通科の定員は80名に)。

- 森の探究科では、「森で学ぶ」をコンセプトに、滋賀県北部の自然環境や森林資源を活用し森林の多面的機能や再生可能エネルギー、地域文化等幅広い内容を学ぶ。

地域の自然環境から学ぶ独自の学科を開設

滋賀県立伊香高等学校は、滋賀県長浜市に位置する1学年3クラスの全日制普通科高校だ。県内最北の高校でもあり、近年は、志願者減少に伴い学校の魅力化が課題となっていたことが普通科改革支援事業への応募の背景にあったという。

「2006年に通学区域が全県一区となって以降、雪深いエリアにある本校よりも南部の高校に生徒が集まる傾向や少子化等により志願者が減少し、何度か統廃合の話も挙がりました。そうしたなか、2021年に地元・旧伊香郡木之本町の有志の方々が『長浜市北部地区県立高校魅力化検討委員会』を組織し、県知事に提案書を提出されたことから2022年度に滋賀県の県立高等学校魅力化推進事業の地域連携実践モデル校の指定を受け、特色のある新学科を立ち上げるべく動き始めました。その流れで普通科改革支援事業にも応募したという経緯があります」と大森氏は説明する。

そうして同校が地域等と議論を重ねたうえで2025年度より開設するのが、地域社会学科「森の探究科」である。「森で学ぶ」をコンセプトに、県北部の自然環境や森林資源を活用した学びに取り組む学科だ。「本校のすぐそばには豊かな森林があります。また、さらに北に行くと琵琶湖の源流である『山門水源の森』があり、そこから大浦川を経て琵琶湖に水が通じています。こうした森の機能や生態系について学ぶ学科は県内にはありませんでしたし、これからの時代を見据え、気候変動やそれに伴う河川の氾濫といった課題の解決にもつながるような、地元の自然環境を活かした本校ならではの学びに取り組もうという結論になりました」と大森氏は話す。

現場での実習を重視しながら、理論と実践をつなぐ

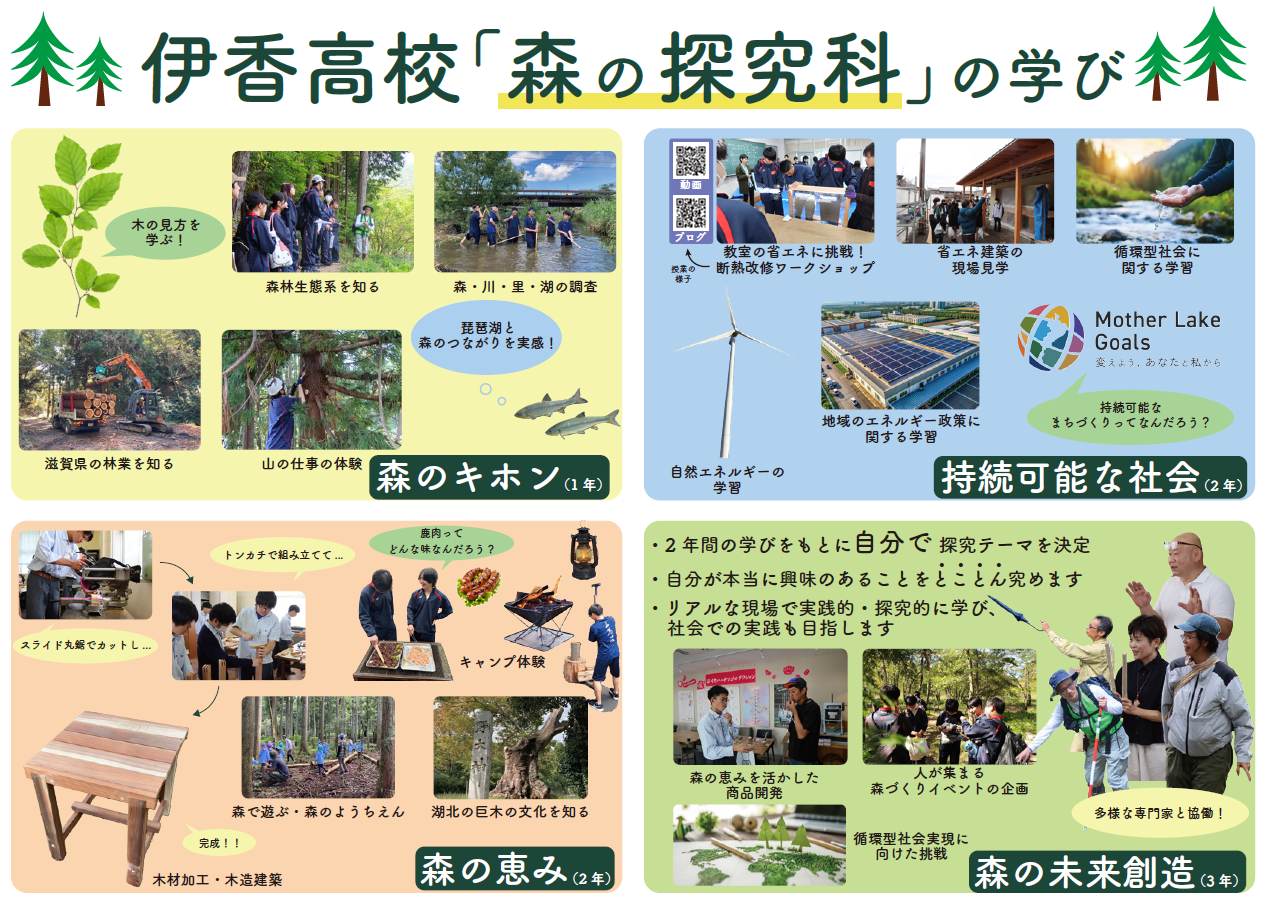

カリキュラムとしては、普通科目に加え、森の探究科独自の学校設定科目を4科目設け、自然環境や再生可能エネルギー、地域文化等を学び、探究していく(図)。具体的には、まず1年次の「森のキホン」で、森林や河川・土壌の生態系、林業、森と人との関わり等、森の多面的な機能をベースにした学びを展開し、2年次には「持続可能な社会」でバイオマス、太陽光、風力等の再生可能エネルギーや省エネ、循環型社会について、「森の恵み」で森林資源と地域文化のつながりや森林資源・空間を活用した技術・サービス等について学ぶ。そして、3年次の「森の未来創造」で、2年間の学びをもとに個人やグループでテーマを決め、探究活動を行う。

図 「森の探究科」の学び

1・2年次の3科目はフィールドに出ていく実習が授業時間数の約半分を占めていること、また、現場で活躍する専門家が多数、外部講師として授業に携わることが特徴だ。「学びがしっかりと定着するよう、現場での実習と事前・事後学習をひとまとまりとし、理論と実践のつながりを意識した構成にしています。外部講師の方々には、事前学習や実習にご協力いただき、現場の知見を伝えていただきます」と富山氏は説明する。外部講師には、3年次の「森の未来創造」での探究活動の伴走支援にも携わってもらう予定とのことだ。

また、別途設けている総合的な探究の時間においても、森に関する学びを活かした探究や教科横断的な学びに取り組むことを計画しているという。総合的な探究の時間の企画を担当する副島氏は「学校設定科目にご協力いただいている外部講師の方々のキャリアの裏側を伺って進路検討につなげたり、森林資源の6次産業化について学び、挑戦したりできればと計画を練っています」と話す。

2025年度の学科開設に先立ち、2023・2024年度には普通科自然環境コースの生徒を対象に先行授業を実施している。その手応えを「生徒達が、以前に比べて体の中から力が出てくるような、イキイキしているなと感じる場面をたくさん見るようになりました。フィールドに出て様々な人や物に接することで、生きる力のようなものが発掘されたのではないかと感じています」と大森氏は話す。

富山氏も「実習しながら学ぶことで元々森に関心のなかった生徒でも頭に入ってきて腑に落ちている部分があると感じています」と続ける。また、カリキュラムに関しても「地元のイベント等で話をすると『そういった学びをされているのであればぜひ協力させて』という方もたくさんおられますし、取り組みを広げるにつれ色々なことができるなという手応えを感じています」と話す。

「木材加工・技術」の実習(学校設定科目「森の恵み」にて実施予定)で、ベンチを作成

こうした学びを経たうえでの進路も、多様に想定しているという。大森氏は、「森の多面的な機能を学ぶなかで感じたことや考えたこと、抱いた課題意識を進学ないし就職という進路につなげ、最終的にはこの地域や滋賀県に一緒に関わっていける人材になってほしいと考えています。分野で言えば、エネルギー系かもしれませんし、環境、地域文化、まちづくり、レジャー、医療かもしれない。広がりは多様にあると思っています」と期待する。

進路の一つとなる大学に対しても「森の探究科の生徒は、森で五感を使って多くの一次情報に触れることで、地に足のついた具体的な興味や関心が生まれると考えています。また、研究機関である大学と連携することで、その興味や関心を深めたり広げたりするだけでなく、自分の思いに合った大学生活を送るための進路選択にもつながると思っています」(副島氏)と期待を寄せる。

近隣の認定こども園の子ども達と森遊びを行う実習「森で遊ぶ・『森のようちえん』」(学校設定科目「森の恵み」にて実施予定)

2026年度からは全国募集を開始

一方で、課題となっているのが生徒募集だ。「われわれとしては、面白いことをやっていると自信をもって言えますし、遠方からでも『行きたい』と言ってくれる中学生も少数ながらいます。ただ、多くの中学生は興味・関心ややりたいことではなく、自身の成績に見合ったところから高校を選んでいるようで、そこに生徒募集の難しさを感じています」と富山氏は話す。

広報活動を続けつつ、2026年度からは5名を定員に全国募集も開始する。地元の協力により下宿等の受け入れ体制も整えられているとのことで、「新幹線が止まるJR米原駅から本校最寄駅の木之本駅までは電車で25分前後と意外とアクセスがよく、それでいて自然と文化が豊かな場所。ぜひ全国の皆さんに注目していただけたら」と副島氏は話す。

地域社会学科の設置に際しては、地域等との連携協力体制の整備が要件の一つとされているが、同校においては、地元の熱意によって作られた学校という歴史もあって地域の後押しや期待が大きいのも特徴だ。長浜市長を顧問に、旧伊香郡の各地域づくり協議会や長浜市、市商工会、同校同窓会等と「地域と伊香高のミライ創造コンソーシアム」を組織し、承認機関の理事会と、下宿生の支援、カリキュラム開発、地域連携等の活動をそれぞれに行う実働チームの2階層制で同校の魅力化や地域との連携に取り組んでいる。

「数十年先まで見たときに、地球環境の保全や地域活性、地域の人材育成等につながる学びについて大人を中心に共感を示される方がたくさんいてくださるので、その方達を通じて、なんとか持続可能な形を模索していきたいと思います」(大森氏)と将来像を見据えている。

(文/浅田夕香)