情報活用能力を土台に、教科学習・探究学習の深化を目指す/島根県立津和野高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

- 新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

- 遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

- 教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、普通科改革支援事業の採択校である島根県立津和野高等学校を紹介する。取り組みの詳細について、松田 哉校長と和﨑陽子主幹教諭、山根幸久教諭に伺った。

- 島根県津和野町にある創立117年の県立高校。2011年度より全国募集を行っており、生徒は、県外、津和野町、同町以外の島根県からそれぞれ約3分の1ずつで構成されている。

- 2024年度より普通科改革支援事業と高等学校 DX 加速化推進事業(文部科学省)の採択を受け、2025年度に普通科を「未来共創科」(定員:1学年80名)に転換した。

- 教科学習と探究学習に加え「情報活用」をカリキュラムの3つ目の柱とし、情報活用能力の育成により教科学習や探究学習の深化を目指したカリキュラムを組んでいる。

2010年代より魅力化・特色化を推進

島根県立津和野高等学校(島根県津和野町)は、県の中山間地域にあり、人口減少という課題に向き合いながら約15年前より高校の魅力化・特色化を図ってきた。全国募集(2011年度〜)や高校魅力化コーディネーターの配置(2013年度〜)、津和野町や後援会と連携しての魅力化事業(2013年度〜)等を進め、その一環として探究学習が一般的になる以前の2016年度より地域と連携した独自の課題解決型の探究学習プログラム「T-PLAN」を作り、探究学習を通じて生徒の主体性の涵養に取り組んできたことは大きな特徴と言えるだろう。

さらに近年は、県の「主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善事業」の研究拠点校として知識構成型ジグソー法を用いた協調学習(2019年度〜)や、県のICTモデル校としてICT活用を通した生徒主体の学びの実現に向けた研究(2020年度〜)に取り組んできた。

そして今、同校が取り組んでいるのが、普通科改革支援事業と高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)による改革だ。2024年度より両事業の採択を受け、2025年度に普通科を未来共創科に転換した。

新学科で取り組む「情報活用能力の育成」

未来共創科では、教科学習と探究学習に加えて新たに「情報活用」をカリキュラムの3つ目の柱に据え、生徒の情報活用能力を育成して教科学習や探究学習の深化に応用していくことをカリキュラム・ポリシーとしている。

背景には、「探究学習に取り組むなかで、論拠を持って課題発見や課題解決を行っていく力がまだ弱いことに課題を感じていた」(山根氏)という同校の課題感と、それに呼応する津和野町の環境があったという。津和野町は十年来「IT産業による雇用創出」という振興方針のもと、複数のIT企業の誘致を実現させていた。「県のモデル校としてICT端末を県内他校よりも2年早く全生徒に導入し活用してきたこと、そして、町内のIT企業との連携が可能な状況にあり、かつ、それらの企業への人の流れの創出という町からの期待を考えたときに、情報活用を柱の一つとすることが今後の本校らしさをつくっていくうえで重要だと判断しました」と松田氏は話す。

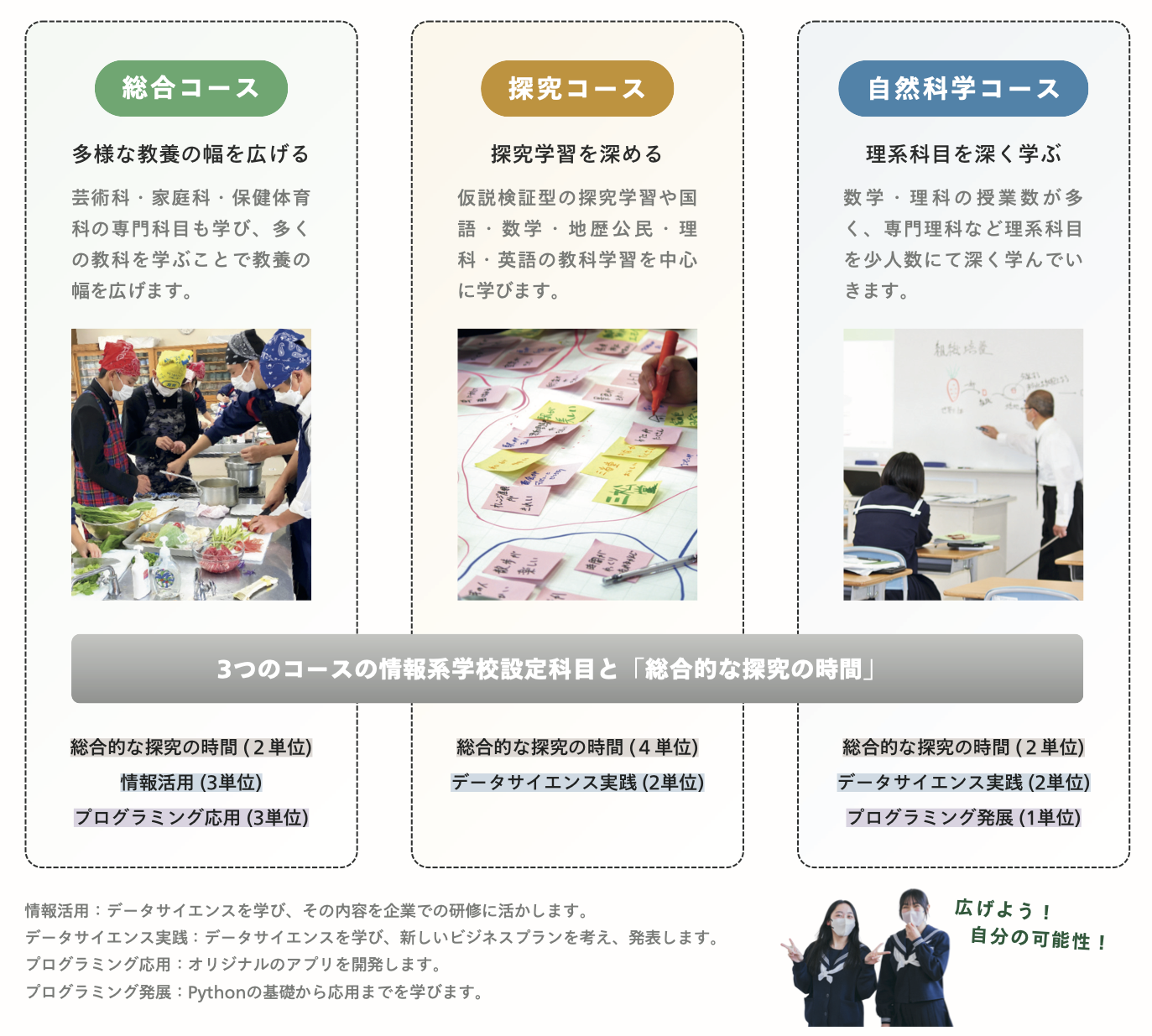

こうして新学科では、特に育成を目指す力を「客観的に課題発見する力」「課題解決に向けて粘り強く取り組む力」とし、教科学習と探究学習を引き続き担保しながら両者を下支えする情報活用能力を育成するべく、新たに4つの学校設定科目を設けてカリキュラムを構成した。データサイエンスを学ぶ「情報活用」「データサイエンス実践」と、プログラミングに取り組む「プログラミング応用」「プログラミング発展」だ。これらを、2年次から分かれるコースごとの特性に応じて配置している(図1)。

図1 3コースの情報系学校設定科目と「総合的な探究の時間」の単位数(2・3年次)

コースごとの科目配置の意図を、カリキュラム開発を担う山根氏は次のように説明する。「情報活用において必要となるデータを活用して論理的に物事を考える力をつけるため、『情報活用』『データサイエンス実践』は全コースで履修できるようにしています。『プログラミング応用』『プログラミング発展』は、情報分野への進学を志向する生徒の将来につながる可能性や、プログラムを書くことによる粘り強さの育成という観点から、就職や、専門学校から4年制大学まで幅広い進学を目指す総合コースと理系4年制大学への進学を目指す自然科学コースの2コースに配置しています」。

なお、文系4年制大学への進学を目指す探究コースは、他コースよりも2単位多く設定した「総合的な探究の時間」で粘り強さの育成を担保することとし、プログラミング系の科目は配置していない。

4科目のカリキュラム開発や授業実践は地元のIT企業と協働して行い、毎年、内容を見直し改善を行っていくという。そして、これらの科目での学びを教科学習や探究学習にも生かし、教育課程全体で情報活用能力を育んでいけるよう、研修等を通じて教員の知識や考え方のアップデートにも取り組んでいるとのことだ。

探究学習ではアウトプットの機会を増やす

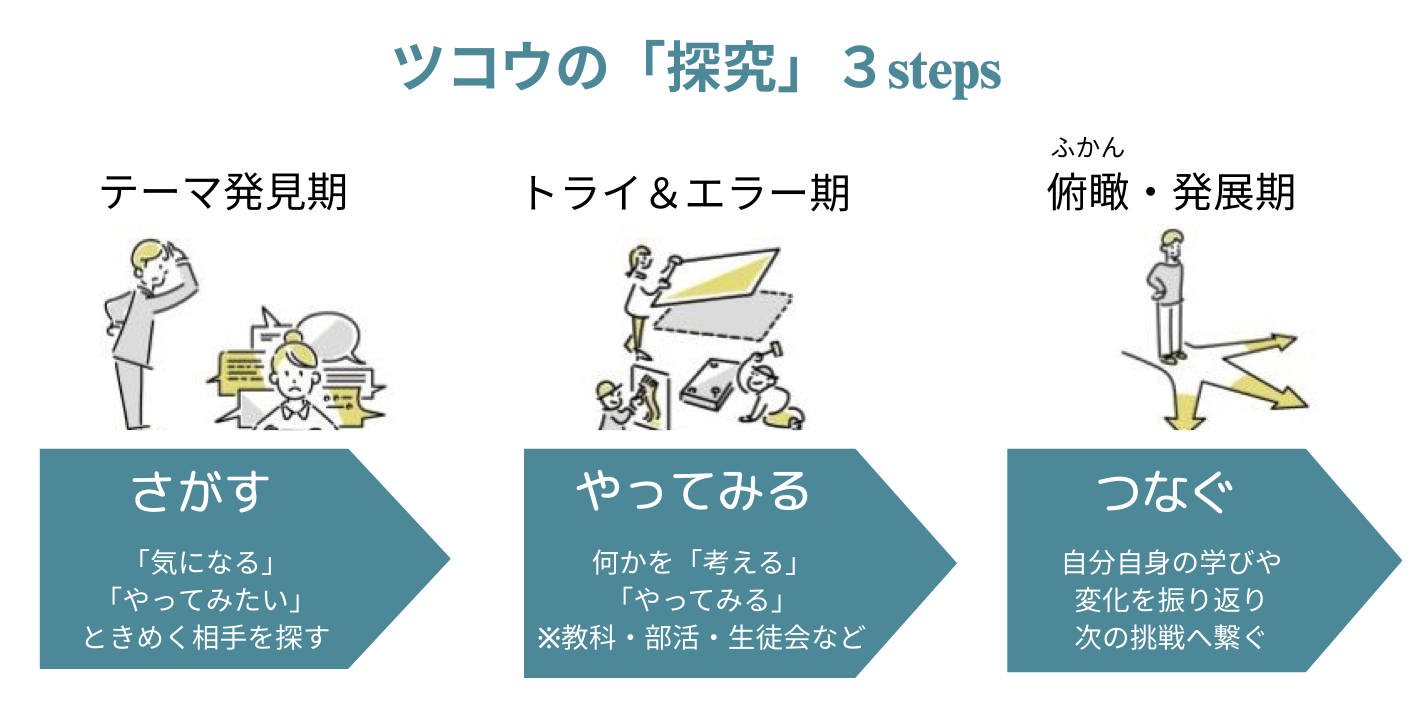

未来共創科への転換にあたり、総合的な探究の時間「T-PLAN」もアップデートを図っている。T-PLANは、同校のスローガン「『やってみたい』を『やってみる』、自分らしく、だれかのために」を実践する時間として、地域に学びながら個々の興味・関心をもとにプロジェクトや探究活動に取り組み、自己理解を深めることを第一として組まれたプログラムだ。

具体的には、1年次はテーマ発見期として、地域の人々が講師を務める選択制体験型講座「ブリコラージュゼミ」や、地域の人々を交えて対話をする「哲学対話」等を通じて地域とのつながりを作りながら自身の興味・関心を探っていく。そして、2年次は個々の興味・関心に応じてテーマを設定・選択し、プロジェクトや探究活動に取り組む。3年次は進路への接続期間としてこれまでの経験や学びを振り返り、Googleサイトを使った「自分史づくり」等のアウトプットを通じて自己理解をさらに深めていく(図2)。これらを、校内に拠点を置き、長年、同校のコーディネーターを務めている一般財団法人つわの学びみらいのスタッフ達と連携して進めていく。

図2 「T-PLAN」3年間の流れ

新学科のT-PLANでは、情報活用というカリキュラムの柱をふまえて「明確な根拠を持った説得力のある発信ができるようになる」を最終的な目標に据え、まず1年次では生徒同士のブリコラージュゼミを新たに設ける等、アウトプットの機会を増やしているとのことだ。

1年次「ブリコラージュゼミ」の講座の一つ「石州和紙を染めてうちわをつくろう」の様子。

教育課程全体で情報活用能力を高めていく

長年の探究学習や協調学習、ICT活用等の取り組みにより、生徒に主体性が育まれ、スライド作成等のICTの活用スキルも高まっているというのが先生方の感触だ。なかでも、「探究学習で生徒が地域に出ていって実践的な学びができていることは大きい」と探究学習を主幹する和﨑氏は話す。

「生徒が『やってみたい』と声を挙げれば、コーディネーターが地域につなげてくれて、生徒達は自分にできることをどんどん模索することができています。また、地域の方々との対話により、発信力やコミュニケーション力も磨かれています。さらには、卒業生の地域への還流も起こっています。例えば、つわの学びみらいには卒業生が2名、コーディネーター及びその補助として帰ってきていますが、自身の知見を在校生に還元することで自己有用感を得られますし、在校生も先輩の姿を見て、将来、自身の学びを本校に還元してくれることが期待できるのではと感じています」(和﨑氏)

生徒の主体性は、進路意識や進路決定状況にも表れている。近年は生徒の約8割が第一志望校に合格し、また、多様化する選抜方式のなかから「自身の強みを生かせる道を自ら考え、選んでいる様子が見受けられる」(松田氏)とのことだ。これらの要因を山根氏は「探究学習等を通じた様々な体験のなかで自己を見つめたうえで目標を決め、努力できていることが一つ、あるのではないか」と分析する。和﨑氏も「探究学習や協調学習で周りの意見に耳を傾け、自身の考えも言葉にしてきた生徒は特に、教科学習における自身の課題を認識し、必要な支援を教員等に相談しながら主体的に学習を進めている」と話す。

「探究学習を進路につなげたい生徒も、学力での進学を志向する生徒も、どちらもしっかりと支援できる学校でありたい」(松田氏)という同校。未来共創科1年目は入学定員を満たす80名が入学し「非常に積極的な生徒達が集まっている」(山根氏)とのことだ。今後、2年目、3年目を迎えるにあたり、松田氏は「教員の授業力と情報活用能力の向上」「普通科改革の自分ごと化」「学校としての未来共創の実現」の3つを課題に挙げる。

「2026年度から開始する情報系学校設定科目だけでなく、全ての教科学習や探究学習を通じて情報活用能力を身につけていくには、教員の授業力と情報活用能力の向上が重要です。また、情報系学校設定科目はどの教員でも担当できる科目としているので、科目開始に向けて全教員に自分ごと化してもらえるよう、公開授業等を通じて意識を高めていきます」(松田氏)

3点目についても、松田氏は次のように話す。「学科名に冠した『未来共創』には、多様な仲間と協働して新しい価値やものをつくっていくという意味を込めています。津和野町との協力はもちろん、今回、新たにIT企業さんとも協働し、さらに今、県の商工労働部から予算を得て外部講師の招聘を進めている等、学校として様々な形で未来共創を実現していきたい。そのなかで、学校教育目標である『世界で活躍する人を津和野町で育てる』を実践し、その事績が生徒募集につながっていくことを理想形に学校運営をしていきます」。同校の今後に期待が高まる。

文/浅田夕香(2025/10/24)