データで見る 高校生の今[9]高校生の文理志向の変化と地域別傾向

全国的に文系減、理系・「どちらでもない」増

リクルート進学総研は高校生の進路選択のプロセスを分析するため、3年ごとに調査を実施している。この『高校生の進路選択に関する調査(進学センサス)』では高校生の進路検討時期や情報収集、進学先検討時の重視項目等、幅広い観点から調査を行っているが、連載第9回となる今回は、高校所在地別の文理志向の変化に着目した。

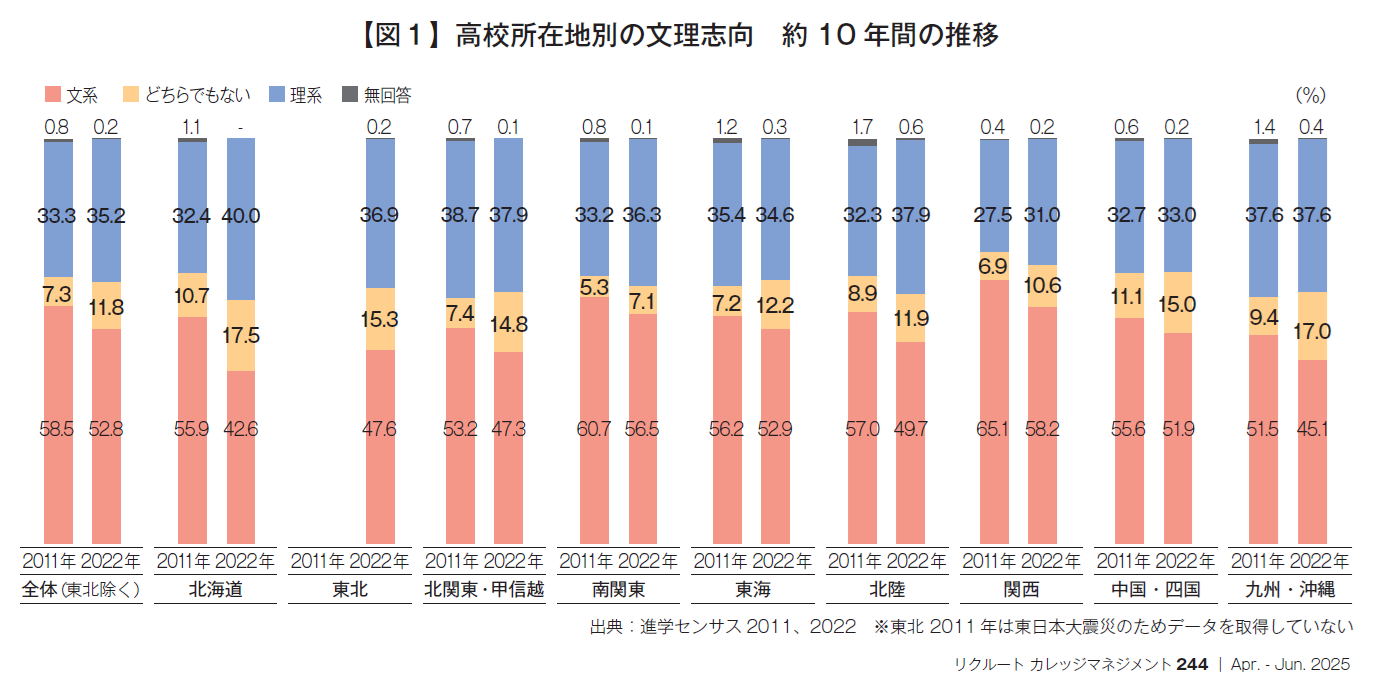

図1は日本全国を9つのエリアに分割し、2011年と2022年の進学者(大学、短大、専門学校)の文理志向(文系、理系、どちらでもない)の割合を示したものである。

2011年から2022年にかけて、高校生の文理志向には顕著な変化が見られる。全体(東北除く)のグラフを見ると、文系志向が減少し、理系志向が増加している。また、「どちらでもない」(文理選択をしていない、文理横断的な学問に関心がある等)を選ぶ高校生の割合も全エリア(東北は2011年データなし)で増加している。この約10年間で高校生がより多様な進路を考慮するようになったことがうかがえる。背景には、新学習指導要領における「探究」学習の浸透や、大学における理系及び文理融合の学部・学科の増加があるように思われる。これは、別途リクルートで実施している「入試分析」(首都圏、東海、関西)の文系・理系の近年の傾向においても同様である。

●変化の激しい北海道

エリアごとに見ると、最も変化が著しいのは北海道である。2011年から2022年にかけて文系志向は55.9%から42.6%へと大きく減少し、理系志向は32.4%から40.0%に増加、「どちらでもない」も10.7%から17.5%へと伸びている。北海道は全国と比べて文理にとらわれず実践的な職業教育を担う専門学校への進学率が高い(2024年度の現役進学率22.6%・令和6年度 学校基本調査)ことも影響しているのではないだろうか。

●三大都市圏 他エリアとは異なる特徴

南関東、東海、関西の三大都市圏でも文系の減少が共通しているが、文系の比率は依然として高い。特に南関東は首都圏を中心に文系学部の定員も大きく、大学進学率が高いことが影響していると思われる。

(文/岡田 恵理子)

【印刷用記事】

データで見る 高校生の今[9]高校生の文理志向の変化と地域別傾向