高等教育費の負担のあり方及び 負担軽減策の認知度に関する意識等/リベルタス・コンサルティング 八田 誠

本稿では、令和5年度文部科学省委託「高等教育の教育費負担等に関する調査研究(以下、令和5年度調査)」の結果を中心に、高等教育費の負担のあり方や奨学金制度に関する一般の人々の意識について紹介を行う。

令和5年度調査では、高等教育費の負担のあり方及び負担軽減策の認知度等に係る意識を調べるため、全国の19歳以上64歳以下の男女を対象に、Webモニターによるアンケートを実施した(令和5年12月実施)。人口構成比による性×年代×地域別の割付を行い、5378名から回答を得た。

なお、本稿では、主な結果のみをグラフ掲載している。詳細なデータについては、下記報告書を参照のこと。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1418410_00008.htm

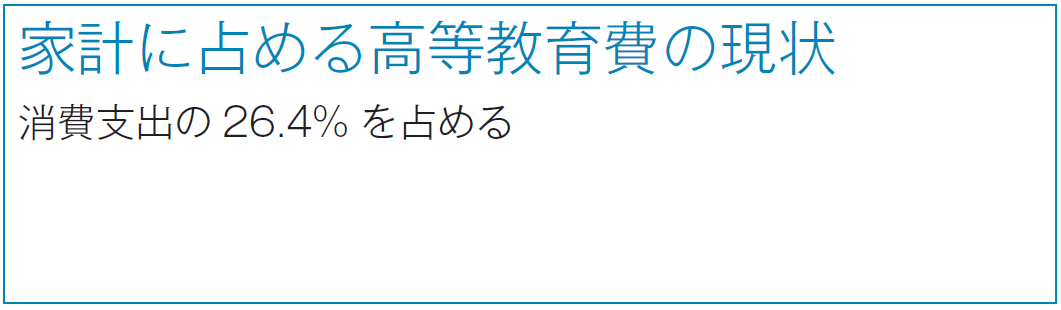

令和5年度調査の紹介に入る前に、家計に占める高等教育費の概観をみておく。2019年全国家計構造調査(総務省統計局)によると、夫婦と子どもが二人、うち長子が大学生の勤労者世帯の場合、消費支出のうち26.4%が教育に関わる支出となっている(図表1)。同じ子どもが二人の世帯でも、長子が小・中学生の場合の教育支出は6.6%であることから、高等教育段階における教育支出の家計への影響の大きさが分かる。

次に、奨学金の利用状況についてみる。令和4年度学生生活調査結果(独立行政法人日本学生支援機構=JASSO)によると、何らかの奨学金を受給している者の割合は、大学学部(昼間部)で55.0%となっている。同報告書の識者所見において、この数字は実態よりは高めの可能性が示唆されているものの、多くの大学生等が奨学金を利用しながら大学に通っていることが分かる。

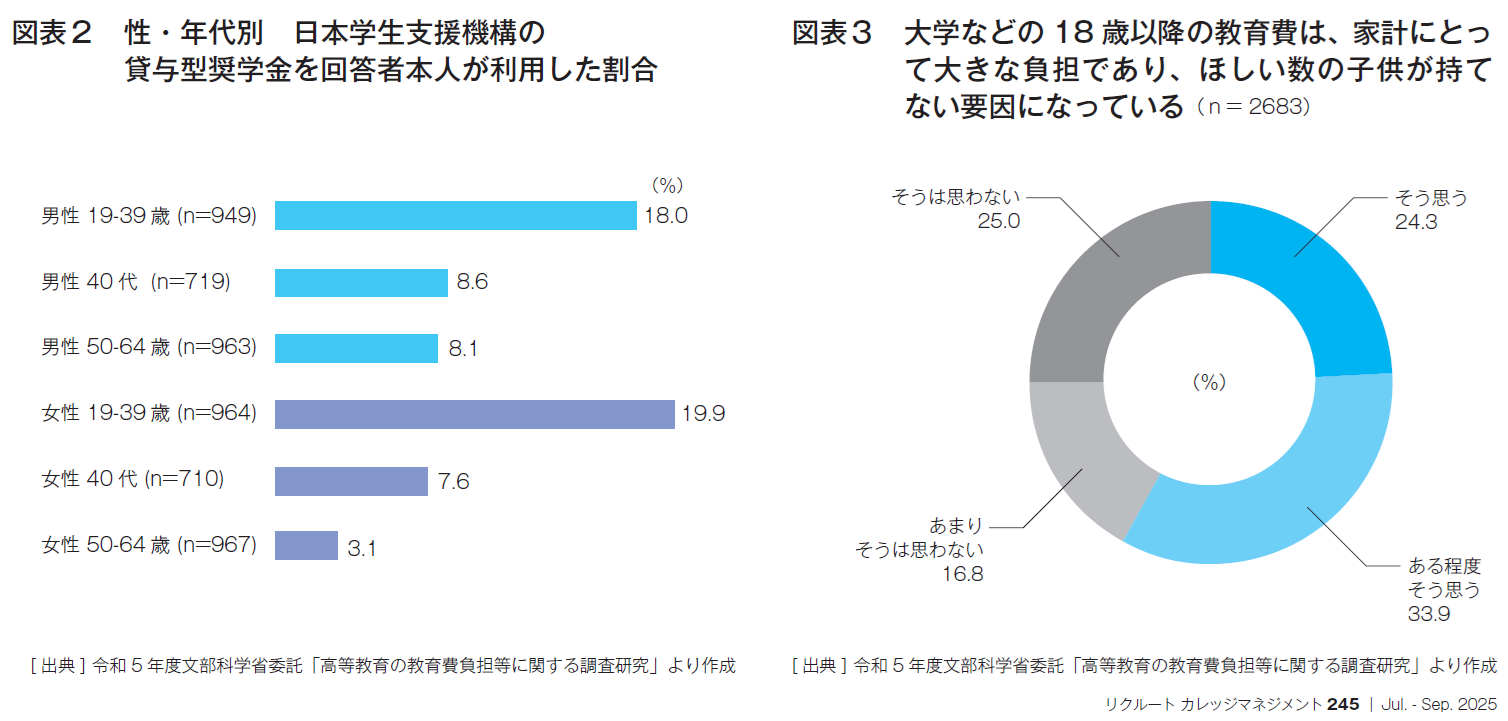

令和5年度調査において、日本学生支援機構の貸与型奨学金の利用経験についてみると、年代が若くなるほど利用経験が高くなっていることが分かる。特に40代以上では1割に満たない利用率が、19-39歳では利用割合が2割程度と倍以上になっている(図表2)。

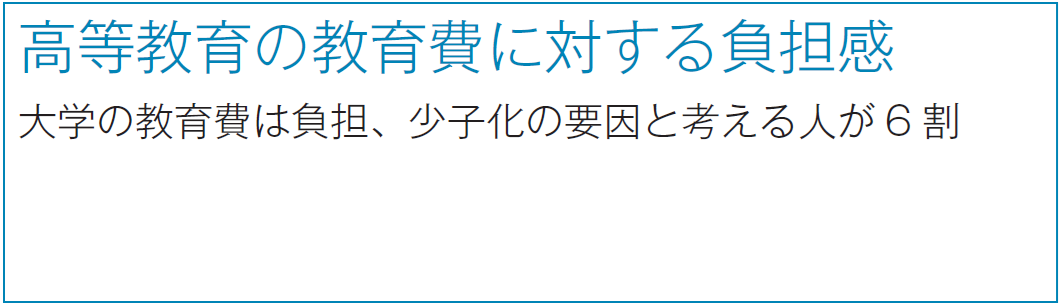

高等教育費や奨学金の実態を踏まえて、人々の高等教育費に関する意識をみてみよう。まずは、令和5年度調査から、高等教育費の負担感についてみる。「大学などの18歳以降の教育費は、家計にとって大きな負担であり、ほしい数の子供が持てない要因になっている」という質問に対して「そう思う」とする割合は58.2%(「そう思う」24.3%+「ある程度そう思う」33.9%。以下、「そう思う」は両者を合計した数値を示す)であり、6割近くの人が大学等の教育費は負担があり、かつ少子化の要因となっていると考えている(図表3)。

属性別にみると、女性50-64歳(66.1%)、子どもの人数が3人以上(69.3%)、高校~大学院の子どもがいる(68.2%)、在学生(66.7%)等、高等教育費の支払いに直面している人において負担感が強い。ただし、例えば、未婚でも52.5%と半数以上が「そう思う」と回答しており、高等教育費は負担が大きいという認識は立場によらず、ある程度、共通のものとなっていることが分かる(報告書P95参照)。

次に、高等教育費は負担が大きいと認識されている要因について探っていく。「高等教育費について、家庭、本人、社会(国)の誰が負担すべきか」について順位を回答してもらったところ、52.3%が「1位:家庭」と回答し、なかでも「1位:家庭 2位:本人 3位:社会」が38.0%と割合が高い。また、「1位:社会」の回答は30.4%、また「3位:社会」の回答は50.7%と半数を超えている。大半の人々は、高等教育費は社会が負担するものではない、と考えていることが分かる(図表4)。

さらに、「大学などの18歳以降の教育費負担の軽減のためであれば、税金が上がっても構わない」の質問について「そう思う」とする割合は18.6%、「大学などの18歳以降の教育費負担の軽減のためであれば、国債を発行しても構わない」の質問について「そう思う」とする割合は28.4%となっている(図表5)。半数以上の人が少子化の要因(の1つ)として大学等の教育費の負担があると考えている一方で、負担に対して税金の投入や国債発行等社会で支えていくべきと考えている人は、多くても3割程度となっていることが分かる。

今から10年以上前に行われた先行研究(矢野・濱中・小川(2016) ※調査実施は2010~11年)においても、大学の教育費を負担するのは「社会」か「個人やその家族」かという質問がされているが、この時も「社会」と回答したのは3割に満たなかった。同研究で述べられている高等教育費の「親負担主義」は、その後、大学の無償化の議論や高等教育の修学支援制度の開始を経ても、あまり変化がないことが分かる。

では、大学等の教育費の負担を社会等が支援する仕組みである奨学金について、認知度はどのようになっているであろうか。

日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金の認知状況は、「よく知っている」または「ある程度知っている」とする割合が37.6%となっている(図表6)。子どもの人数が3人以上(49.4%)、高校~大学院の子どもがいる(49.3%)、大学院卒(63.3%)、現在学生(53.3%)で「知っている」とする割合が高く、本人あるいは子どもが大学に関わっていると認知度が上がっている(報告書P53参照)。

次に、令和2年度から開始された高等教育の修学支援新制度の認知状況をみてみよう。「よく知っている」または「ある程度知っている」とする割合が15.1%、「聞いたことはあるがあまり知らない」を加えた場合でも45.6%と半数に満たない(図表6)。属性別では、「現在、学生」「貸与型奨学金の利用経験あり」では4割、「大学院卒」「貸与型奨学金を知っている」では3割が知っているが、それ以外では認知度が低い。例えば、「高校~大学院の子どもがいる」場合でも認知度は2割程度にとどまる(報告書P75参照)。

なお、令和5年度調査と同様の調査が令和3年度にも文部科学省により行われている。この時の調査(給付型奨学金を知っている割合27.1%)と比較しても低い(図表6)。令和3年度調査では「給付奨学金(または大学の無償化)」とニュース等でよく用いられていた“大学の無償化”というキーワードを出しているのに対し、令和5年度調査では出していない。代わりに、「高等教育の修学支援新制度」という制度の正式名称を出している。また、給付型奨学金だけでなく授業料等の減免も合わせた制度として説明している。当事者以外にとっては、“大学の無償化”というキーワードに比べて、“修学支援新制度”は認知度が低い可能性がある。また、給付型奨学金と授業料等の減免を合わせた制度という点も、制度の複雑さにより人々の理解を遠ざけている可能性がある。このほか、令和5年度ごろには、「大学の無償化」がニュース等で扱われなくなったから知らない、といった可能性も考えられる。

- 令和3年度:

- 「給付型奨学金(または「大学の無償化」)について」。日本学生支援機構が行っている「給付型奨学金」(返済不要の奨学金制度)があることを知っていますか。

- 令和5年度:

- 国公私立の大学生や専門学校生などを対象として、返さなくてよい日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や、授業料等の減免を行う国の制度があること(※)を知っていますか。

(※)これを「高等教育の修学支援新制度」といいます(2020年開始)。

教育費の問題を語る際に、あわせて議論となるのが大学教育の効果である。人々が、大学の教育効果についてどのように考えているかについてみる。

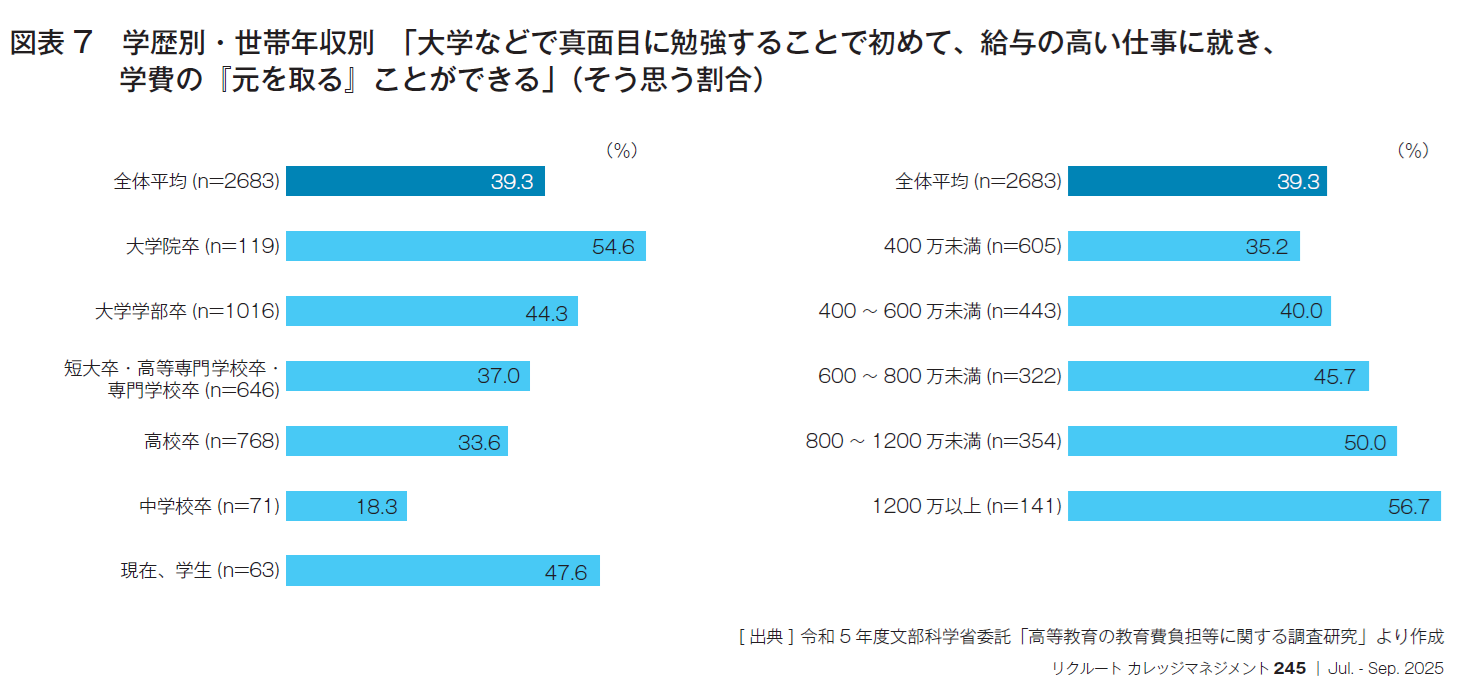

「大学などで真面目に勉強することで初めて、給与の高い仕事に就き、学費の『元を取る』ことができる」の質問に「そう思う」とする割合は39.3%となっている。最終学歴が大学院卒・大学学部卒、また世帯年収が高くなるほど「そう思う」割合が高く、大学院卒、あるいは世帯年収800万円以上では5割を超える(図表7)。大学の教育効果を自身の体験として感じている人ほど「そう思う」と回答していると考えられる。逆に言えば、大学の教育に意味があったと感じられる実体験がない人々にとっては、大学の教育効果は“わからない”ものとなっていると言える。

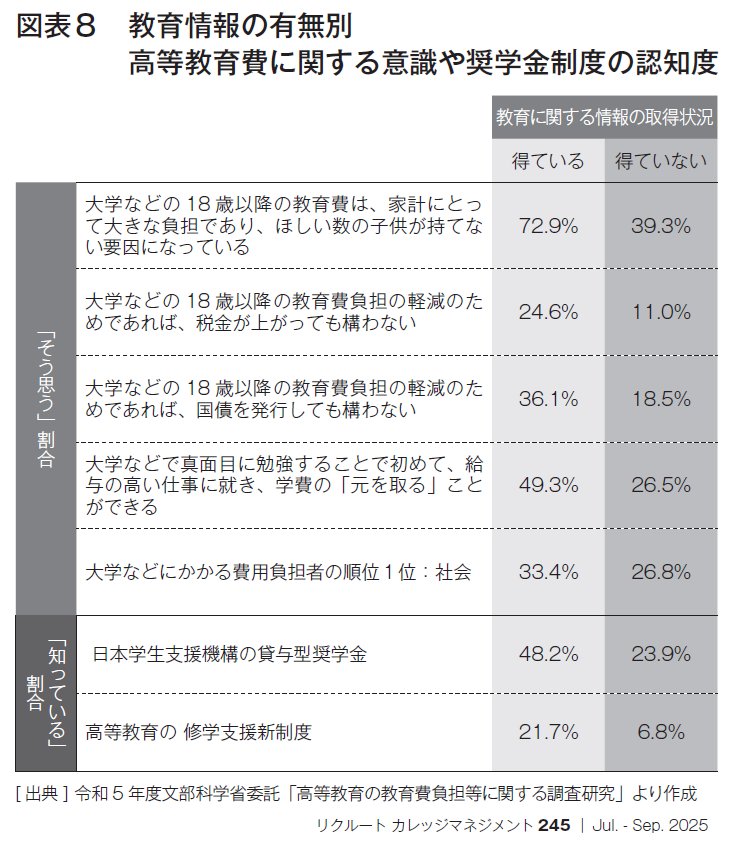

令和5年度調査では、情報入手と高等教育費に関する意識との関係についても分析している。回答者が「教育に関する情報を得ているかどうか」で意識等に差が生じるかをみた。

まず、情報の入手状況だが、回答者の43.8%が教育に関する情報を特に得ていないと回答している。この質問も立場によって変わってくると思われるが、例えば高校~大学院の子どもがいる人でも、3割は教育に関する情報を得ていない。また、教育に関する情報を特に得ていない人は、9割近くが政策に関する情報も得ていない。立場や状況に拘わらず、教育や政策関係の情報を得ない人が一定数いることが分かる(報告書P92参照)。

教育の情報を得ている人といない人の、教育費に関する意識や奨学金の認知度を比べたのが図表8である。両者で、大きく回答が異なっている。教育の情報を得ていない人は、高等教育費の負担感は低いが、高等教育費に対して税金等の活用に対する意識や大学教育の効果についてもそう思う割合が低い。また、奨学金についての認知度も低い。

なお、普段教育に関する情報を得ていない人に、回答の前に修学支援新制度や大学進学による所得・税収の増に関する簡易な現状説明を行ったところ、普段教育に関する情報を得ている層に回答傾向が少しではあるが近づく結果となっている。(報告書P165参照)

調査結果を簡単にまとめると、人々にとって「大学等の教育費は負担が大きい」「大学等の教育費は、社会ではなく親が負担するもの」「奨学金については知らない人が多く、知っていても貸与型のみ」「大学の教育投資効果はない」という意識や認識が強いという傾向がみられた。特に、世の中の4割を占める「教育や政策に関する情報を得ていない人々」において、大学費の教育費に関する負担感は小さいものの、それ以外の事項についてその傾向が強かった。

大学の立場から考えた場合、大きく2つの課題があると考えられる。1つ目は、「高等教育費に対する現状の支援制度を、どう知ってもらうか」である。いくら教育費に対する支援制度が拡充しても、情報が伝わらず使ってもらえなければ負担(感)は減らない。なお、修学支援新制度を知っている人が制度を知った方法として、中学校・高校や大学・専門学校の学校ルートの割合が高い(報告書P78参照)。地道な方法ではあるが、個別の大学が積極的に情報を提供していくことが、支援制度の認知向上につながるのではないだろうか。特に、主体的に教育の情報を得ていない人々において、奨学金の認知度が低い。情報はWebサイトなどに掲載するだけでなく、例えばオープンキャンパスや説明会等の個別の機会を利用して知ってもらうことが有効だと言える。

2つ目が、「高等教育費の社会負担に対する人々の支持をどう得ていくか」である。高等教育費が家計の3割近くを占め、さらに奨学金の利用割合の近年の急激な向上からも分かるように、大学の学費を親負担で続けていくことには、おのずと限界がくることが予想される。だが、令和5年度調査においても、これまでの先行研究と同様に、大学の教育費に対する親負担主義が根強く、大学・大学院卒の人でも7割が家庭あるいは本人が高等教育費を負担するものと考えている。自分達の経験も踏まえて、大学の教育費は個人が支払うものという考えが常識となっている。ここの意識をどう変えていけるかが課題となる。

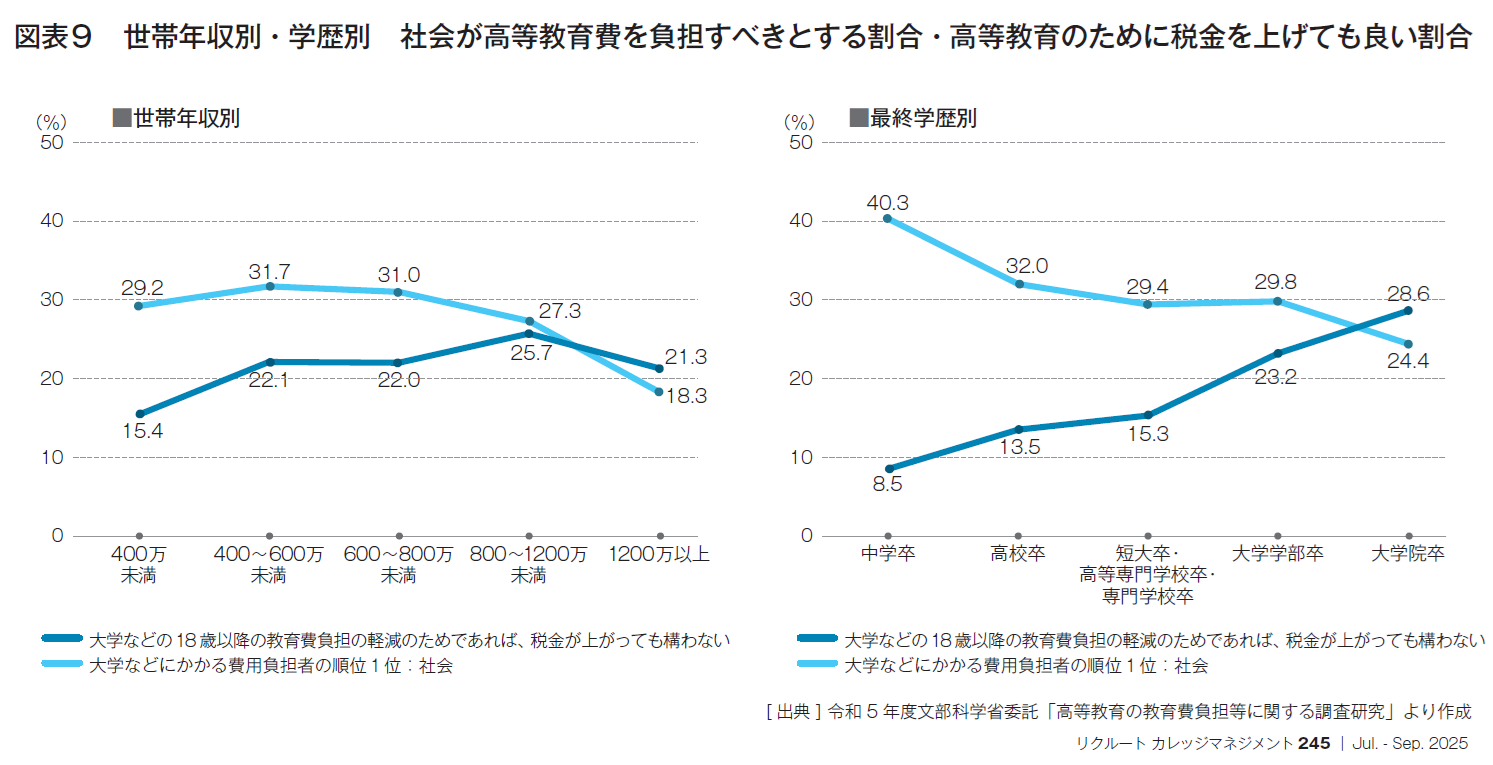

補足として、「高等教育費負担軽減のために税金が上がっても構わない」という考えと、「高等教育費は社会が負担すべき」との考えが必ずしも一致していない層の存在も確認しておく。図表9のように400万円未満世帯や中学卒の人は、“高等教育費は社会が負担すべきだと考える割合はやや高いが、税金を上げることは良しとしない”といった傾向があることが分かる。大学教育の効果や意義、公費投入の必要性について、大学に直接関わっていない人々に対しても伝えていくことが必要と言える。

【文献】

株式会社サーベイリサーチセンター(2022)「高等教育の教育費負担等に関する世論調査(モニター調査)業務」文部科学省委託

https://www.mext.go.jp/content/20220920-mxt_gakushi01-main_2.pdf

総務省統計局(2021)「2019年全国家計構造調査 家計収支に関する結果 結果の概要」

https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2019/pdf/gaiyou0305.pdf

独立行政法人日本学生支援機構(2024)「令和4年度学生生活調査結果」

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/2022.html

矢野眞和, 濱中淳子, 小川 和孝(2016)「教育劣位社会――教育費をめぐる世論の社会学」(岩波書店)