大学を強くする「大学経営改革」[102]多様性尊重の社会・組織の実現に向けて~ジェンダーギャップ解消の視点から~ 吉武博通

過去最低を記録したジェンダーギャップ指数

本連載では2015年と2018年の2度にわたり、ダイバーシティを取り上げた。

1回目(本誌No.195)では、女性活躍推進法による行動計画策定の義務づけを受けて、国の政策動向や日本の現状を概説したうえで、多様性の尊重こそイノベーションの源泉であり、グローバル化に向けて必須の要件でもあり、トップの強い信念に基づく組織的・戦略的展開が不可欠であると述べた。

2回目(本誌No.208)では、第3期科学技術基本計画(2006~2010年度)において、女性研究者の採用目標が初めて数値で示されたことを受けて推進されている女性研究者研究活動支援事業(現「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」)を取りあげ、その活動を紹介するとともに、成果と課題について考えた。

この間、わが国における女性活躍推進やその基盤ともなる働き方改革の機運は高まり、一定の成果が出つつあることは後掲の諸指標からも見てとれる。他方で、2023年6月に世界経済フォーラムが公表したジェンダーギャップ指数において日本は世界146カ国中125位と過去最低を記録するなど、国際的に大きく後れをとっている。

ハーバード大学ライシャワー日本研究所所長のメアリー・C・ブリントン教授はその著書で、「日本の出生率が一向に上がらず、結婚する人の割合が低く、多くの日本人が職業生活と家庭生活で満足感を味わえずに漠然とした不安をいだいている状況は、男女の役割に関する硬直的な社会規範が原因」と指摘する。

国連高等弁務官を務めた緒方貞子氏もその回顧録において、「このままでは、日本は国際社会の中で今の位置に留まることすらできないと思います。日本はまず足元を固めることから始めなくてはなりません。そのために何が必要かといえば、それは多様性、英語で言えばダイバーシティ(diversity)だと思うのです」と述べている。

多様性を尊重する社会や組織をどう築き上げるかが、わが国の現在そして未来にとって最重要な課題であることは明らかである。

本稿では、ジェンダーギャップ解消の視点から、各種指標を通して現在地を確認した後に、望ましい方向に向かいつつも、その足取りが重く、根本的な問題が解消されない背景を探り、多様性尊重の社会・組織を実現するための課題を検討する。

そのうえで、これらの課題に高等教育がどう関わるかについて、大学におけるジェンダーギャップ解消の取り組みの現状評価を踏まえつつ考えたい。

大きく後れをとる政治参画と経済参画

前出のジェンダーギャップ指数(GGI)は、経済参画、教育、健康、政治参画の4つの分野のデータで作成され、完全不平等を0、完全平等を1として総合スコアを算出している。

2023年の日本の総合スコアは0.647であるが、教育0.997(47位)、健康0.973(59位)に対して、経済参画0.561(123位)、政治参画0.057(138位)と、経済と政治の2分野が大きく足を引っ張っていることが分かる。

経済参画では、労働参加率の男女比、同一労働における賃金の男女格差、推定勤労所得の男女比、管理的職業従事者の男女比、専門・技術者の男女比、政治参画では、国会議員の男女比、閣僚の男女比、最近50年における行政府の長の在任年数の男女比が、それぞれの指数算出の基礎となる。

ちなみに、下院または一院制議会に占める女性議員の割合は、日本の衆議院9.9%に対して、米国28.5%、英・独・仏は34~37%、北欧3カ国は45~46%の水準にある。日本を除くこれらの国のうち米国とノルウェーを除く国々ではクオータ制を導入している。

第5次男女共同参画基本計画において、衆参両院議員及び統一地方選挙の候補者に占める女性の割合を2025年までに35%にするとの目標を掲げているが、最新値は衆議院議員17.7%、参議院議員33.2%、統一地方選挙19.2%である。

また経済参画に関して、国は東証プライム市場に上場する企業の女性役員比率を2030年までに30%以上とする目標を示しているが、2023年7月時点では13.4%にとどまる。OECD平均が約30%、うち日本を除くG7各国が30~45%の範囲にあることを考えるとその差は歴然である。

世界的にも根深いジェンダーギャップ問題

ジェンダーギャップ解消において、日本が世界に大きく劣後することはこれまでみてきたとおりだが、先行する各国にもジェンダーギャップは根深い問題として依然として存在し続けていることも理解しておく必要がある。

2023年にノーベル経済学賞を受賞したハーバード大学のクラウディア・ゴールディン教授の功績は女性労働の歴史と男女の賃金格差についての包括的な研究である。ゴールディンは1878年から1978年に生まれた大卒女性を出生年別に5つのグループに分け、雇用と家庭の領域においての女性達の願望と選択に焦点を当てた分析を行っている。

その中で、1944年から1957年に生まれ、1960年代半ばから1970年代後半に大学を卒業した第4グループにおいて、前の時代の第3グループとの間で最も極端な変化が生じたことを指摘している。この時期に女性の4年制大学卒の割合が急速に上昇、長期的なキャリアを意識して専攻を選ぶ傾向が顕著になったという。

このような経過を辿りつつも、今なお男女間で賃金格差は続いており、その要因が子どもの誕生にあるとゴールディンは指摘する。いわゆる「チャイルド・ペナルティ」と呼ばれる先進国に共通の問題である。

オックスフォード大学のリンダ・スコット名誉教授も、その著書で「経済的な不平等があらゆる国の女性人口に明確なパターンとして表れている。いずれにも、女性の不利な立場を持続させている同じメカニズムがある」と述べている。

これらのことを踏まえて、ジェンダーギャップ問題の本質を理解することが大切であり、そのうえで、日本の大きな後れの理由や社会・組織が抱える問題の構造を考える必要がある。

格差の背景にジェンダー規範とステレオタイプ

まずわが国の現状を確認しておきたい。既に政治・経済に関する一部指標は紹介したが、内閣府がまとめた「第5次男女共同参画基本計画における成果目標の動向」(2024年4月30日時点)から、課長相当職(公務員はいずれも本庁。国家公務員のみ課室長相当職)の女性割合の最新値(2023年)をみると、国家公務員7.5%、都道府県14.4%、市町村19.5%、民間企業13.2%となっている。全ての値が上昇しているもののいずれも2割にすら達していない。

その一方、男性の育児休業取得率をみると、世界的に手厚いとされる育児休業制度による後押しもあり、2022年度において国家公務員43.9%(2018年度12.4%)、地方公務員31.8%(2019年度8.0%)、民間企業17.13%(2019年度7.48%)といずれも上昇し、明らかな変化が起きつつあることが分かる。

「令和5年版男女共同参画白書」(2023年6月)も、特集の第2節「根付きつつある新たな生活様式・働き方」で、若い世代の女性は、上の世代よりも、就業継続、昇進、管理職になることへの意欲が高く、若い世代の男性は、家事・育児等への抵抗感が上の世代と比較して少なく、家事・育児等への参画意欲や育児休業取得意欲も上の世代と比較して高い傾向にあるとの見方を示している。その一方で、無償労働時間の女性への偏りや長時間労働の雇用慣行がこれらの阻害要因として立ちはだかっていることも指摘している。

アジア経済研究所の牧野百恵主任研究員は、実証経済学の研究成果を踏まえ、男性はこうあるべき、女性はこうあるべきといったジェンダー規範や、男性とはこういうもの、女性とはこういうものといったステレオタイプが、ジェンダー格差に大きな影響をもたらしていることに警鐘を鳴らす。

大きな問題はSTEM分野の女性割合の低さ

このような問題に高等教育はどう向き合い、その解決のためにいかなる貢献をなすべきなのだろうか。

ジェンダーギャップ指数を構成する4分野の中で、教育は世界において比較的高い水準にあるといわれているが、高等教育に限ると、日本の大学進学率に男女格差は依然として存在する。2023年度の大学進学率をみると、男性60.7%に対して女性54.5%と、差が縮まりつつあるとはいえ、なお6ポイントの開きがある。

さらに大きな問題は、STEM(科学・技術・工学・数学)分野の卒業生・修了生に占める女性割合である。2023年9月公表のOECDによる調査結果では、自然科学・数学・統計学分野のOECD平均54%に対して、日本は加盟38カ国中最下位の27%、工学・製造・建築分野の平均28%に対して同じく最下位の16%と、著しく低い水準にある。

STEM分野のうち技術・工学分野においては欧米各国でも女性割合は5割を大きく割り込み、それが男女の賃金格差をもたらしていると指摘されているが、わが国の現状はそれをさらに下回る。

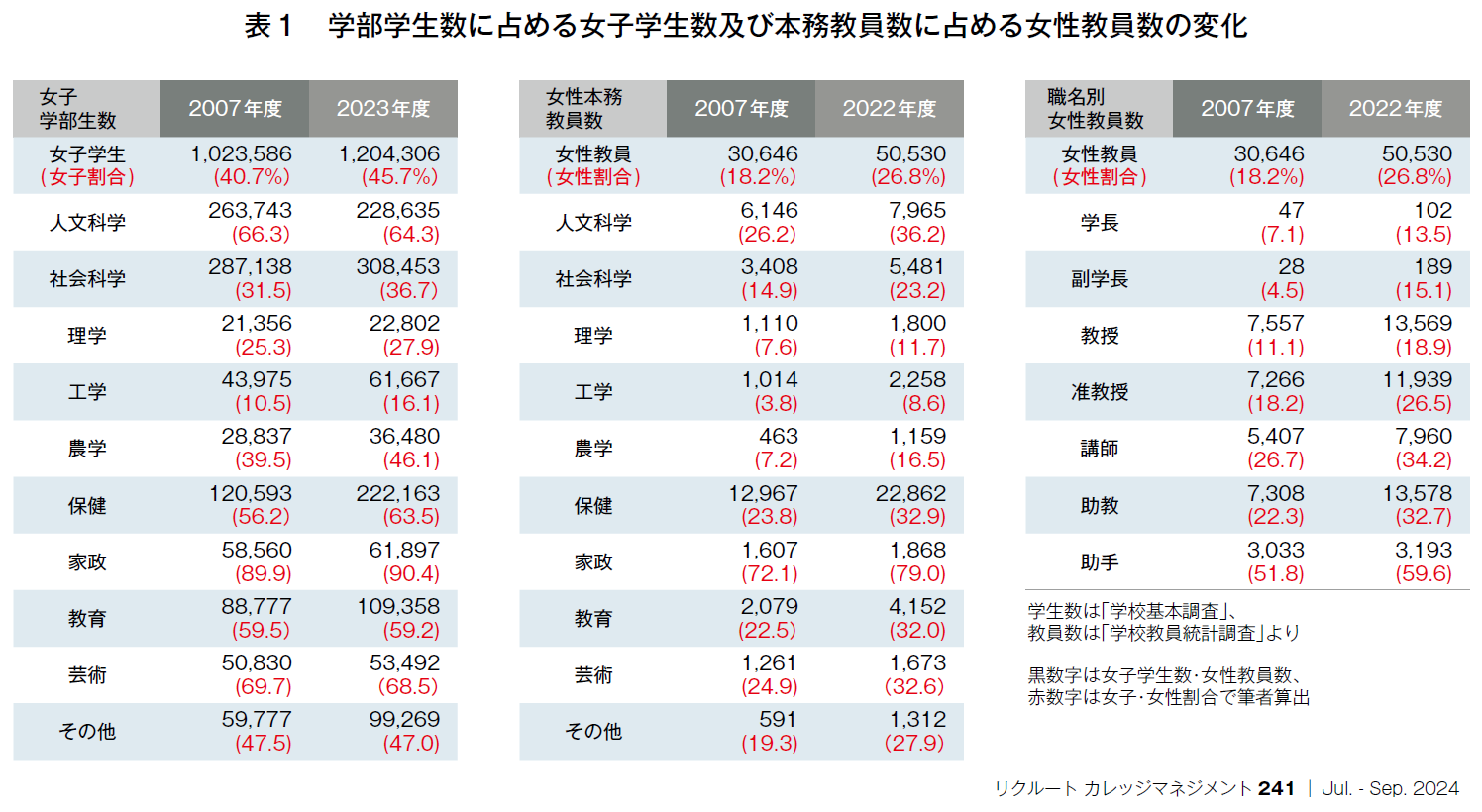

表1は、「学校基本調査」を基に関係学科別の女子学部学生数の変化を、「学校教員統計調査」を基に専門分野別と職名別の女性教員数の変化をそれぞれまとめたものである。前者の最新は2023年度、後者の最新は2022年度であり、現行の職名制度になって最初の教員統計が2007年度であることから、学生、教員ともに2007年度と最新値との比較を行った。

関係学科別の学部学生数をみると、人文科学は女子、社会科学は男子に偏る傾向があり、理学、工学の女子割合は依然として低い。家政、教育、芸術も女子割合が高い傾向は続いている。

2007年度と2023年度を比較すると、学部学生の女子割合が5ポイント上昇する中、人文科学が微減、理学が微増、社会科学、工学、農学で5ポイントを超える上昇が見られる。また、保健のうち医学に限ると女子割合は2007年度32.6%から2023年度37.3%に上昇している。

学科別にみた男女の偏りが縮小される傾向にあることが確認できるものの、16年間での変化としては決して十分とは言えない。

上位職になるほど低下する女性割合

表1に示した通り、大学の本務教員に占める女性割合については、2007年度の18.2%から2022年度26.8%へと8.6ポイント上昇しており、専門分野別にみても全ての分野で上昇がみられる。その一方で、いずれの分野も学科別の女子割合と比べるとなお大きな乖離がある。

職名別にみても、学長から助手までの全ての職名で女性割合は上昇している。特に副学長に占める女性割合の上昇幅が大きいのは大学運営への女性参画を重視するトップが増えつつあることの表れと考えられる。ただ、准教授、教授と職が上がるにつれてその割合が低下する傾向が続いている。大学の教育研究や部局運営に指導的立場で関わる女性がなお少数にとどまる現状の変革が急がれる。

表には掲載していないが、教員以上に女性割合が大きく上昇しているのは事務系職員(本務者)である。教員と同様に2007年度と2022年度を比較すると、41.4%から53.5%に上昇。うち私立は47.5%から54.4%だが、国立は30.6%から52.0%、公立は34.7%から51.4%と顕著な上昇がみられる。課長相当職以上の女性割合についてはデータの得られる国立大学について、2007年度10.7%が2022年度22.5%に上昇しているものの(国立大学協会調査より)、職員に占める女性割合が5割を超える現状を考えるとなお低いと言わざるを得ない。

女性教員や女性職員が能力を発揮しやすい環境を整え、指導的立場での活躍を促すとともに、それらの基盤のうえで、大学進学者の男女格差を解消し、STEM分野で学ぶ女子学生を増加させる。そのことを通して、大学はわが国のジェンダーギャップ解消に主導的役割を果たしていく必要がある。

大学にこそ多様性尊重の文化を根付かせるべき

具体的な取り組みとして、ポストを限定した教員の女性限定公募が広がりをみせるほか、東京工業大学をはじめ理工系学部の入試において女子枠を設ける大学も急速に増えつつある。

前出のダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業の選定機関を振り返ると、国立大学が多くを占める傾向が続いている。私立大学や公立大学を含めてこのような補助事業制度がより広く活用されることを期待したいが、芝浦工業大学、京都産業大学、立命館大学が事後評価で最高のS評価を受けるなど私立大学にも優れた取り組みが見られる。芝浦工大は2024年度4月の学部女子入学者の比率が過去最高の26.6%になり、学部生全体でも初めて20%を超えたことを公表している。

「多様性の尊重」は何らかの成果を得るための手段ではなく、社会や組織において基本に据えるべき理念であり姿勢である。そして、教育研究を担う大学にこそ多様性尊重の文化を根付かせなければならない。

トップが強い信念を持って旗を振り、対話を重ねながら現場を巻き込むとともに、その活動を絶えず発信し続ける。その変革への思いや熱量が高校生や社会に伝わり、女子入学者増という成果をもたらしたのが芝浦工大の事例である。

女性限定公募や入試女子枠設定に対しては逆差別との批判もあるが、批判者はわが国の現状をどう評価し、問題ありとするならばどのようにしてそれを解消しようと考えているのだろうか。

ジェンダー規範やステレオタイプという点では地域差もあると思われる。大学こそ地域におけるジェンダーギャップ解消に主導的役割を果たし得るし、初等中等教育段階と社会をつなぐ位置に立つがゆえに、これら前後段階との連携によるSTEM分野の女子進学の増加など、やれること、やるべきことは多い。

再び前掲の回顧録に記された緒方貞子氏の言葉を紹介して本稿を括りたい。

「私は、日本がもっと多様性に富んだ社会になってほしいのです。創造性とか社会革新の力はいずれも多様性の中からしか生まれようがないのですから」

【参考文献】

野林健・納家政嗣編『聞き書 緒方貞子回顧録』岩波書店,2020

牧野百恵『ジェンダー格差』中央公論新社,2023

横山広美『なぜ理系に女性が少ないのか』幻冬社,2022

メアリー・C・ブリントン( 池村千秋訳)『縛られる日本人』中央公論新社,2022

クラウディア・ゴールディン(鹿田昌美訳)『なぜ男女の賃金に格差があるのか』慶應義塾大学出版会,2023

リタ・コルウェル, シャロン・バーチュ・マグレイン(大隈典子監訳, 古川奈々子訳)

『女性が科学の扉を開くとき』東京化学同人,2023

リンダ・スコット( 月谷真紀訳)『性別の損失』柏書房,2023

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブに関しては、次のURLを参照

https://www.jst.go.jp/shincho/josei_shien/

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[102]多様性尊重の社会・組織の実現に向けて~ジェンダーギャップ解消の視点から~ 吉武博通