入試は社会へのメッセージ[14]高大接続事業「ディスカバ!」と「探究入試Spiral」の今/桜美林大学

桜美林大学が10年間展開している高大接続事業「ディスカバ!」と、2022年度総合型選抜に導入した「探究入試Spiral」の現状について、学長補佐で入学部部長の高原幸治氏にお話を伺った。

高大接続事業と探究評価型入試の導入

まず、これまでの経緯について押さえておきたい。2015年頃、「AO入試(当時)の出願書類の質が落ちている」という気づきから支援検討が開始され、2016年に「出願書類の書き方」を指南する「AO・推薦準備セミナー」が始まり、翌年には「出願書類に書けるような経験をしてきていない生徒が多い」という実情から、「学問の扉を開く」「プロに話を聞く」「仕事の現場に足を踏み入れる」といった体験機会を大学のネットワークを駆使して提供する、「高校生応援プロジェクト『じぶん探究プログラム』」を開始。2019年にこれらの事業を「ディスカバ!」として統合、全国の高校に「探究支援」という形で提供し、2024年は全国3万人もの高校生が参加している。その一方で、高等学校で新課程が本格導入されるタイミングに合わせた2022年、探究活動を頑張った高校生を評価する入試区分として、総合型選抜のメニューの1つに「探究入試Spiral」を導入した。

高校で進む教育改革に寄り添い、探究サイクルの再現性を入試で評価する

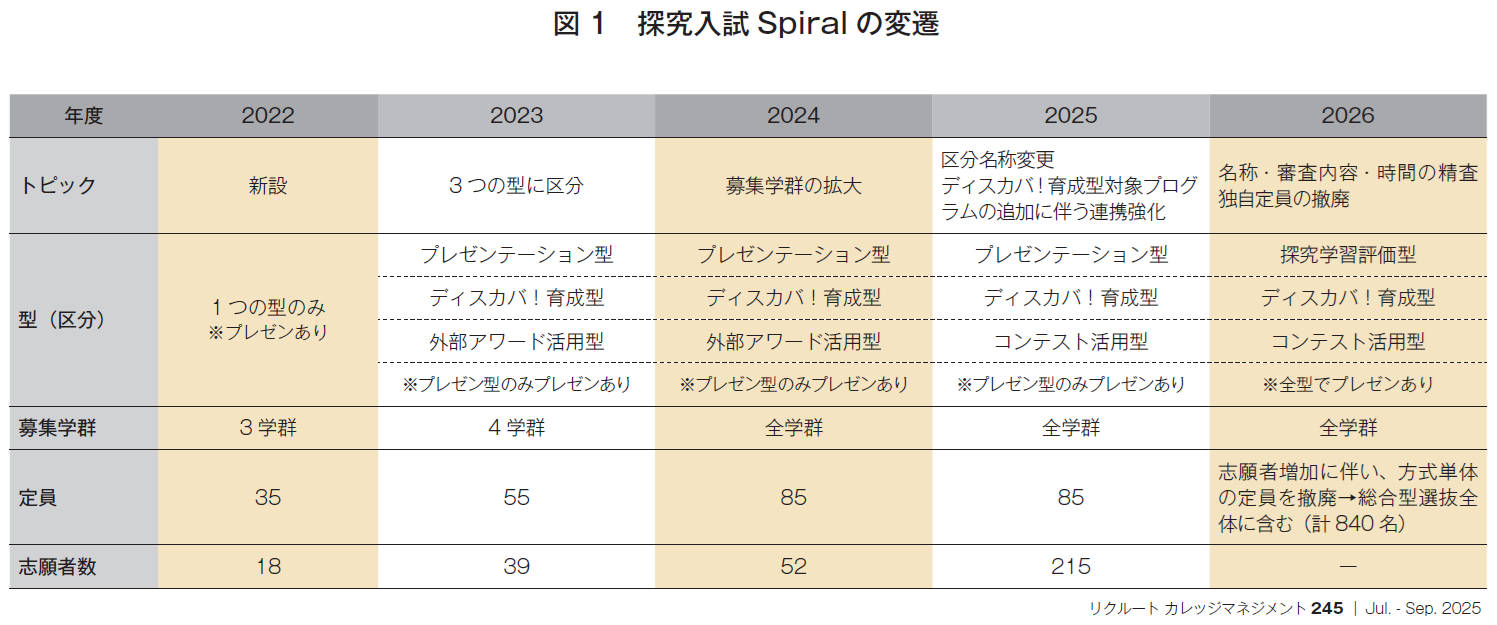

では、導入から4年が経過した探究入試から見ていこう。変遷と概観を図1に示す通り、志願者は初年度18名から215名まで増加。入試区分も導入翌年から3つに分かれ、模索しながらの4年間だったことがうかがえる。高原氏は、「高校の教育改革に合わせ、探究的な取り組みをしてきた生徒がそのままそれを使える入試を実施することを念頭においていました。高大接続的な意図と併せて、総合型選抜で大学教育とのリレーションが強い層が増えてくると良いという狙いで導入しました」と振り返る。どの区分でも大事にしているのは「リフレクション」、即ち「何をやったか」だけでなく「そこから何を学んだか(できるようになったか)」を振り返り、言語化できる能力だ。自らの経験の再現性を担保できればそれは、大学入学後も自ら主体的に学びのサイクルを回し、より高度化させることができる人材であろうというのがその意図である。

「学生は大学卒業がゴールではなく、就職し、その後転職したり起業したりしても常に自己変容できないと自分の人生を歩いて行けない時代です。卒業後も自らの人生を主体的に描ける人材を育成・輩出しなければなりません」。

「ディスカバ!」との連携強化で志願者数を確保

そして、志願者数を押し上げるのに寄与しているのが「ディスカバ!育成型」だ。「『ディスカバ!』の中でも入試で一次書類審査が免除される認定証を出すプログラムを一定数設けており、そこを経由する層の増加が寄与しています」と高原氏は述べる。大学ならではの探究体験ができ、それを入試に使うこともできるというのが、高校生のニーズにフィットした形だ。一方「プレゼンテーション型」はそこまで数が伸びてきていないのが課題で、何を評価するのかが分かりやすいように、2026年度から「探究学習評価型」に名称を変更する。「コンテスト活用型」は「外部アワード活用型」を2025年度から名称変更したもので、自らの実力を外部で試そうとする意欲的な層をターゲットにしつつ、総合型選抜の老舗でもある慶應義塾大学SFCに出願する層の併願を獲得するために設けている区分でもある。

こうしたチューニングを毎年細かく実施するため、入試後に都度振り返りを行う。その観点は「実施者の都合ではなく、高校生や評価者たる教員が入試をどう見ているのかについて」。全てのプロセスでの課題を吸い上げるため、徹底したヒアリングやアンケートを行うという。

「本学が探究入試に限らず大事にしているのは、受験生のニーズに合った入試になっているかという点です。もちろん選抜の評価は大学でしっかりする前提です。ただ、受験生も高校時代に頑張ってきたことを入試で評価してほしいため、そうしたニーズを踏まえ選抜設計をしなければ、期待している層は来ません」と高原氏はユーザー視点の重要さを説く。

総合型選抜で探究入試の入学者が半分以上になれば世界が変わる

では、探究入試の受験層はほかの入試区分とどう違うのだろうか。

「高校ランクで見ると、概ね総合型選抜全体の傾向と変わらない層が、さらなる合格機会を求めて受験している印象です」と高原氏は説明する。桜美林を受けたい層のうち、総合評価や基礎力評価よりも探究評価のほうが自分により合うと考える層がこの選抜を選んでいるということだ。その点、入試設計の狙い通りではあるが、高原氏は「もう少し上位の学力帯の生徒も来てほしいのが正直なところ」と話す。特に現状のボリュームゾーンの学力帯は生徒の属性や背景が極めて多様なゾーンであるため、解像度をもう一段上げていきたいところだという。ただし、「ディスカバ!」に参加したうえでこの入試を受験する層も、高校で探究を頑張って受験する層も、自らの考えを言語化したり、初対面の人とディスカッションしたりする心的ハードルをクリアしてくる層なので、「一歩踏み出そうとする力が高い高校生なのは間違いなく、周囲を牽引する力も含めて期待したい」。高原氏は、「総合型選抜で探究入試の入学者が半分以上になれば世界が変わる」と常日頃言いながら進めているという。一方でこうした非認知スキルは可視化による検証が難しくもある。桜美林では定量的な検証としてGPAを中心に入学後の状況を分析しており、探究入試入学者はほかに比べて初年次のGPAが高く初動が早い傾向は掴んでいるものの、「専門教育との接続・連携については明確な可視化がまだできていないのが課題」だという。

社会変容に伴う既存の受験システムの崩壊を背景に探究支援を加速

ここまで桜美林が探究に拘り、入試でも探究活動を評価する背景には、冒頭に挙げた狙いのほか、受験マーケットの変容がある。近年で18歳人口が最も多かった1993年205万人と比べて2024年は106万人と約半減しているが、大学数は1.5倍に増加。大学の学生募集が熾烈になるなか、社会は工業化社会から知識基盤社会へと変わり、必要な能力も知識量や記憶力等の認知スキルから協調性や対話力といった非認知スキルへと変容している。大学はこうした社会で活躍できる人材を育成・輩出しなければならない。また入学者選抜においても、母集団が多いこともあり「学力を測る選抜」の妥当性が高かったところ、少子化で一括・大量選抜という受験メカニズムが崩壊しつつある。その一方、高大接続改革答申で多面的・総合的評価に注目が集まり、大学入学後の成長検証等も踏まえ、学力のみならず主体性・協調性といった「活動に向かう力」を評価する必要があると多くの大学が気づいているのが現状だ。そうした能力を評価する主戦場は総合型選抜を中心としたいわゆる「年内入試」であり、昨今年内入試経由の入学者数は一般選抜経由の入学者数を上回っている。「これまでの一般選抜システムの限界と多彩な能力を評価する必要性。今後さらにこの傾向に拍車がかかるのは目に見えています」と高原氏は述べる。

桜美林が見据えるのは、「社会(企業)が学生を見ている視点で大学が入試を行う未来」だという。「企業はいわゆるガクチカの量や質を通して、協調性、誠実さ、主体性、向上心等多彩な要素を持っているかどうかを見定めようとします。それは企業活動にそうした要素が必要だからです。大学は社会の要請に応え、4年間でそうした要素を養成していきますが、本学は既にその素養がある学生を入試段階で選抜する方向性にアジャストしたいのです」。

社会で評価される座標軸を入試に取り込み、そこに向かう高校生を高大接続活動で支援する。それが桜美林の目指す大学像というわけだ。

全国で3万人以上の高校生が参加する「ディスカバ!」

次に、「ディスカバ!」の現状に視点を移そう。2016年導入のAO・推薦準備セミナー以降の10年間で、高校からの反響や期待値はどのように変化しているのだろうか。

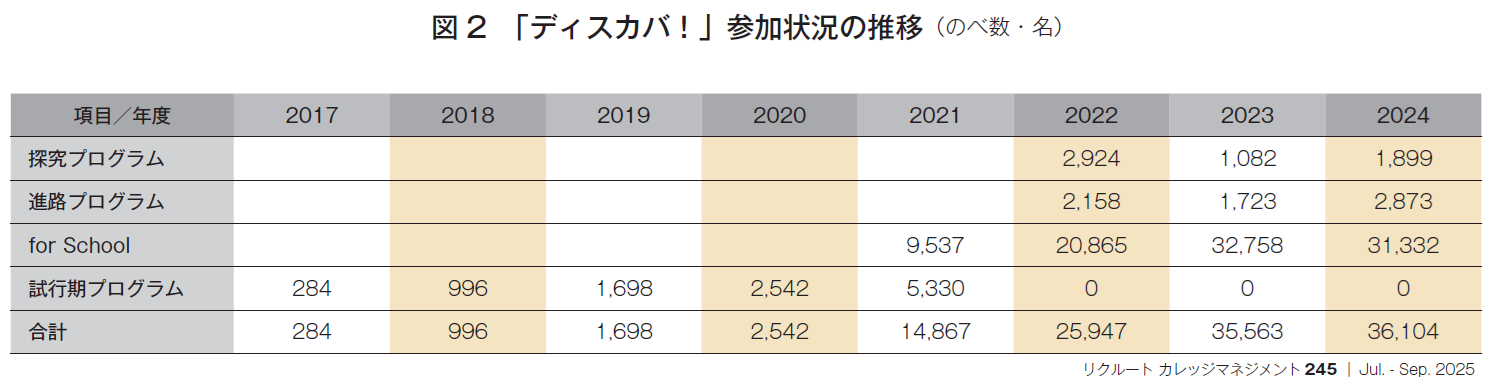

まず「ディスカバ!」参加者数の推移を図2に示した。2024年度は全体でのべ3万6104名が参加したが、その数を押し上げているのが高校単位での参加である「for School」プログラムだ。「高校の先生を起点に桜美林を知る裾野を広げ、関係人口を増やしていく位置づけです」と高原氏は説明する。こうした数値が「探究支援といえば桜美林」というブランド形成にも資するものと見る。こうした項目は定量的KPIを設けて推進しているという。なお、導入校数は全国でのべ100校程度だが、探究導入期は200校近かった。「最初は探究をどう導入したらいいか分からないので手伝ってほしいという声が多くありました」と高原氏は振り返る。現在は先行実施で探究を進めてきた学校が、一周回って成果検証したり、さらに高度化したりするうえでの伴走を要望されることが増えているという。また、教員研修等で改めて探究の必要性を説明してほしいといった声も未だ多い。「探究が道半ばであることを実感します。探究担当の先生は孤軍奮闘されていることが多いため、大学として支援できることはやっていきたい。ここが増えてくれば探究入試の母集団も増えてくるので、頑張りどころです」と高原氏は笑顔を見せる。

なお、桜美林は全国の高校関係者を招待して教育視察研修も実施している。そこでは改めて探究活動の重要性が説明され、「ディスカバ!」の具体的な講座の見学ができるようになっている。「高校の先生方は、自分が普段やっている探究授業との比較をしながら見学することができます」と高原氏は話す。

探究活動支援において圧倒的な存在感を確立し、次は教員支援のフェーズへ

「この10年を振り返ると、高校生がまだ見たことのない学問、自分が変わることができる経験の場を提供することに注力してきました。また、高大連携や探究支援について、『どこよりも先に早く遠くへ』を合言葉に、参加者数を圧倒的に量産し、他大学が追随できない水準まで一気に持って行くべく、一丸となってやってきました。それはある程度できたと思っています」と高原氏は回顧する。そのうえで、次のフェーズは何を目指すのか。「次は、高校現場の先生が主体的に探究活動を回すという本来あるべき姿の支援です。探究が実質化していくには、現場の先生方からどんどんリーダーが出てこなければいけません。外側で役割を代替するのではなく、当事者が回せるように寄り添うにはどうすればよいか。今先生向けの教材の展開とファシリテーター養成事業を始めています。こうした展開を経て、教材導入校から『ディスカバ!』につながる流れを作り、現在3万人台の『ディスカバ!』参加者を、5万人、10万人へと押し上げていきたい」。

高原氏の目は国外にも向いている。日本と同じ人口減少のカーブをたどる超大国、中国。日本以上の詰め込み教育で受験競争が熾烈ななか、教育現場の先生方は既存の教育では子ども達の成長に限界を感じているという。こうした国の次の取り組みとして、非認知能力を伸長し子ども達の意欲を喚起する探究が注目されている。「近いうちに、『ディスカバ!』に連携先の先生方や生徒達を招く予定です」。盤石な基盤構築から、息もつかせぬうちに高校現場の伴走のみならず、新たなマーケットの開拓へ。桜美林の挑戦はまだまだ続く。

(文/鹿島 梓)