ICTを活用した学びの深耕・外部連携の環境・ノウハウの整備により、自ら学び、問いを立てて解決できる生徒の育成を目指す/福岡県立糸島高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

- 新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

- 遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

- 教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、創造的教育方法実践プログラムの採択校である福岡県立糸島高等学校を紹介する。取り組みの詳細について、研修開発課長を務める佐々木 修一郎教諭に伺った。

- 福岡県糸島市にある創立122年の県立高校。全日制普通科の定員は1学年360名(2学年のみ10クラス)。

- 2022年度より「創造的教育方法実践プログラム」指定校の採択を受け、以後3年間、遠隔・オンライン教育を活用した新しい教育方法による教科等横断的な学びの研究・実践に取り組んできた。

- 取り組みの成果として、非常時においても学びを止めないeラーニング・学校ネットワーク環境の整備、ZoomやGoogle Meetを活用した遠隔同時双方向型授業のモデルとなる授業デザイン、教員が国内外の研究者や人材と協働して授業や総合的な探究の時間を行うことができる連携協力体制等を実現している。

生徒が自ら問いを立て、学ぶ力を育成するために

福岡県立糸島高等学校(福岡県糸島市)が「創造的教育方法実践プログラム」に応募した背景には、コロナ禍の不安定な社会情勢のなかで、eラーニングや遠隔同時双方向型授業を導入したいという学校の方針があったという。「当時はまだコロナ禍で通常授業が十分に実施できない可能性があったことや、学校の運営体制や教員の働き方の変化等から、生徒の学習時間の確保の困難さは感じていました。また、コロナ禍を経て、動画コンテンツも活用して生徒の学習時間や学力を担保できることが、今後求められる学校像になるのではないかとも予測し、先行して研究したいと考えました」と佐々木氏は説明する。

採択にあたって同校が構想したのは、「1.感染症や災害の発生等の非常時においても、学びを止めない学校ネットワークの検証と再構築の検討」「2.遠隔同時双方向型教育プラットフォームを活用した教科等横断型カリキュラムの創造と実践」「3.高校教員が国内外の研究者や人材と自由に協働できる連携協力体制の構築」の3つを柱とした取り組みだ。

同校はもともと「生徒を主語にする学校」を重点目標とし、行事等においても生徒の自主性を尊重し、自ら学び、課題を見つけて問いを立て、解決するための手段を考えることができる生徒を育成することを目指している。他方で、ICTの活用方法や環境が問いを立てる力の育成に十分につながっていないこと、また、社会の著しい変化のなかでは学校も新しいことに取り組まなければ取り残されてしまうという危機感等も、3つの柱を設定した背景にあったという。

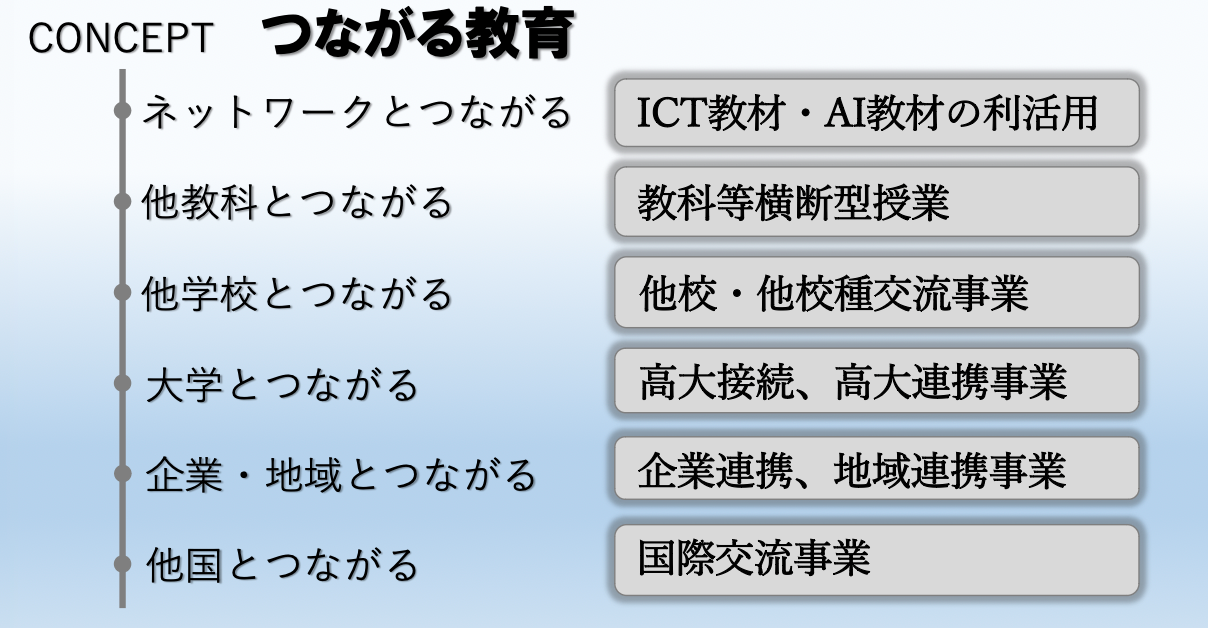

「Chromebookを1人1台配布しても、ネットワーク環境が脆弱では十分に活用できません。そこを整備したうえで、3万人以上いる本校の卒業生や、近隣にあり日頃から協力を得ている九州大学等との連携を強め、授業や総合的な探究の時間に生かしていけないかというところから、この3つの柱が構想されたのではないかと思います」と佐々木氏は説明する。これらを実現するべく、「つながる教育」(図1)をコンセプトに取り組みを進めていったという。

図1 糸島高校が目指した「つながる教育」

ネットワーク環境、遠隔同時双方向型授業のモデル、外部人材との協力体制を整備

具体的な取り組みとして、まずはLocal Break Outの仕組みを導入し、県に申請を行ってGoogleアプリケーション等を県のデータセンターを経由せずに使用できる環境を整えた。また、大容量の10GBの回線を契約し、通信速度を1Gbps、即ち1000人超の全校生徒が動画コンテンツを一斉に視聴しても止まらない福岡県下の公立高校で最大級の通信環境を3年間かけて整備した。この環境を活用し、総合的な探究の時間や通常の科目の授業に遠隔同時双方向通信を取り入れ、外部人材による授業や、韓国・ソジョン高校とのオンラインでの共同研究等も行っている。

eラーニングについては、1年ごとに異なるツールを試し、最終的にはリクルートの「スタディサプリ」を2025年度以降も活用し、効果検証を続けていくとのことだ。「2024年度に2クラスに検証導入したところ、利用率は41%と高くないものの、利用した生徒には好評です。また、利用者の学習意欲について非認知能力を評価するツールで定性評価を行ったところ、学習意欲の向上が見られる結果が出ています。自分で決めて勉強して、確認テスト等で成果が目に見えて分かるので自己肯定感が高まり、モチベーションが上がっている様子が見てとれました」と佐々木氏。

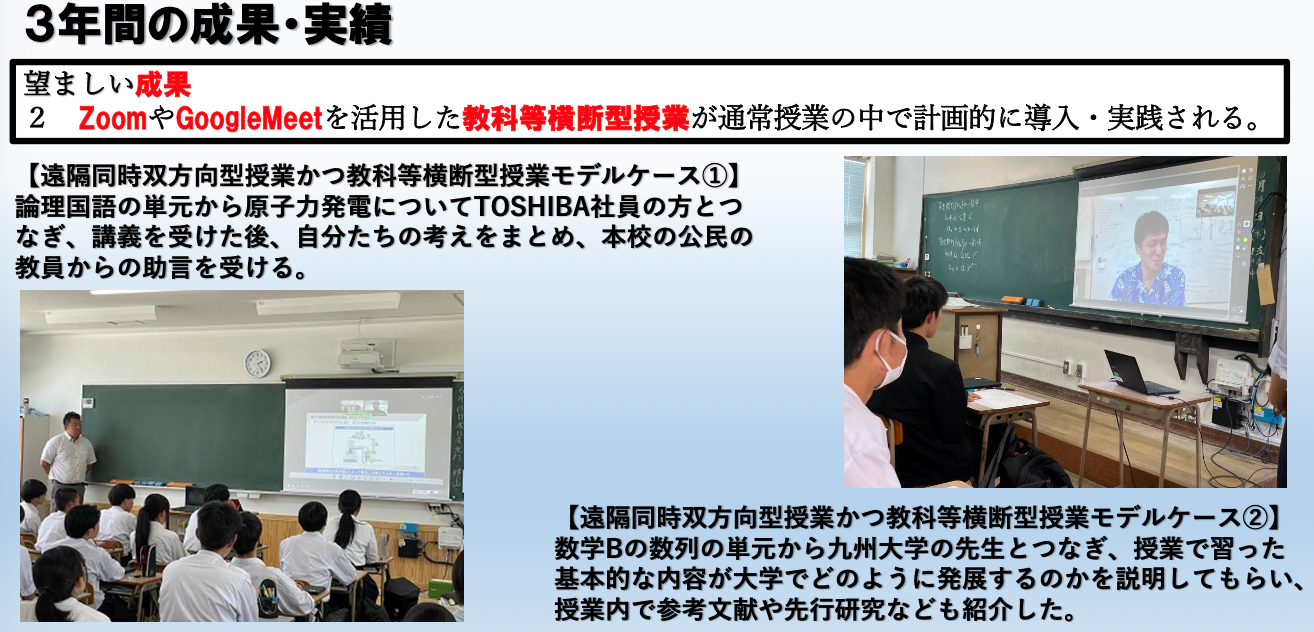

オンライン会議ツールを活用した教科等横断型授業については、3年間かけて遠隔同時双方向型授業のモデルとなる授業デザインの完成に至ったという。「1時限50分のなかでどのタイミングで外部の方に登場していただき、何を話していただくのか、そして生徒にどんな力をつけさせたいかを明確に指導案として言語化できるようになりました」と佐々木氏。具体的な授業例は、下図を参照されたい。

図2 糸島高校における遠隔同時双方向型授業かつ教科等横断型授業のモデルケース

教員が外部の人的資源と協働できる連携協力体制については、外部の機関・人材との連携を開拓してその事績を蓄積するとともに、人材バンクとしての外部人材の情報の蓄積とGoogle Classroom、Zoom、Google Meetといった遠隔同時双方向型授業を実現するためのツールのマニュアル化により、教科の内容や探究課題に応じて外部の人材の協力を得る体制「糸高プラットフォーム」を整えた。「まずは私の方で、知り合いの方々とのつながりをどんどん広げていって事績を作り、それらをすべて記録していきました。今は、前年の事績をほかの先生に引き継いで取り組んでいただくことで、ほかの先生方にもノウハウを広げています」(佐々木氏)。

現在は、総合的な探究の時間を始めとして、社会の視点を入れたり、学習内容を深掘って伝えたりしたい際等に、外部人材とオンラインでつないで解説してもらうといった形で活用しているとのことだ。

生徒の学習意欲が高まり、進路も多様化

一連の取り組みによる生徒の変化として、佐々木氏は学習意欲の高まりとICT機器への慣れ、進路の多様化を挙げる。「遠隔同時双方向型授業を実施したクラスの生徒からは『楽しい』という発言が最初に出てきます。外部の方々が話してくださる、教科書レベルよりも深い内容は、分からなくても面白いんですよね。その楽しさ、面白さをきっかけとして授業に対する興味・関心が高まってくれば、それだけで学力向上につながると思っています」(佐々木氏)。

進路の多様化については、「ICT機器がなかったときには手が届かなかった情報に手が届くようになり、進路の選択肢を広げる生徒が出てきている」と佐々木氏は話す。「例えばかつては、いわゆる中堅校として『将来の選択肢を広げるために専門学校ではなく4年制大学に行きましょう』『大学は国公立大を目指しましょう』という指導をしていました。ところが今は、生徒は教員の意見を鵜呑みにせず、教員が把握していないような進学先を自ら調べてきます。生徒の主体性が育まれていますし、教員は多様な進路について勉強しないといけない時代がきていることを感じます」(佐々木氏)

指定校としての期間は2024年度で終了するが、今後も遠隔同時双方向型授業は教員の無理のない頻度で継続し、糸高プラットフォームの人材バンク情報の蓄積、eラーニングの検証等を継続していくとのことだ。そして、これらが地方の教育の質を維持するためのノウハウとして他校にも広がっていくことを佐々木氏は期待する。「人口の流出・減少により、今後、都市部と地方の教育の質に差が出てくる可能性があります。そこに役立つノウハウになればという思いで実践を続けていきたいと思います」と佐々木氏。「もちろん、大前提にあるのは通常の授業であって、当たり前のことが日々できたうえでのICT活用や遠隔同時双方向型授業です」としつつも「新しいことに挑戦したいという学校さんは、ぜひ既に実践している学校や教員を頼りにして、スモールスタートで取り組んでいただきたい。“大変そう”より“楽しそう”が先立つ先生が増えれば、学校はもっと楽しい場所になります」と期待を寄せている。

(文/浅田夕香)