高松駅前への戦略的移転が拓く、「地域に閉じない大学」への挑戦/徳島文理大学

JR高松駅のすぐ目の前にある新キャンパス。徳島県、愛媛県や岡山県からの通学も可能。

四国最大規模の私立総合大学である徳島文理大学。幼稚園から大学院までを擁し、徳島と香川の2県にまたがって9学部28学科(短期大学部を含む)を展開している。医療系から人文、社会、理工、音楽まで幅広い学問領域を揃え、地域の学びの機会を創出してきた。1895年、香川県小豆島出身の学祖・村崎サイ氏が私立裁縫専修学校として徳島で創立して以来、2025年には創立130周年を迎えた。その大きな節目に、香川県のキャンパスをさぬき市志度から、県庁所在地である高松市の玄関口、JR高松駅前に移転し、新たな2キャンパス体制とする経営判断を下した。

地方大学が存続をかけて戦略の見直しを迫られる中、徳島文理大学の「都市型キャンパス」への進化は、学生募集の成功に留まらない、新たな価値創造の可能性を示している。その背景と狙い、そして未来への展望を村崎文彦理事長に聞いた。

背景にあった危機感と「社会とつながる学び」への転換

キャンパス移転の検討が本格化したのは2017年頃。背景には、地方大学に共通する18歳人口の減少という厳しい現実があった

「香川県は、学祖である村崎サイが生まれた地です。その香川県の旧志度キャンパスがあった東讃地区は、特に若年人口の減少が著しい地域でした。進学説明会等で高校生の声を聞く父(先代理事長)は、『高松から遠い』という物理的・心理的な距離感を痛感していました。大学として、学生の利便性を考えなければ生き残れないという危機感がありました」

同時に、大学における「学び」のあり方そのものが変化してきたことも大きいと村崎理事長は語る。

「かつての郊外型キャンパスは、風光明媚な環境で学問に没頭できるという利点がありました。しかし、大学での学びと社会との境目はなくなりつつあります。学生が企業や地域に出て実践的に学ぶ機会が重要になる中で、社会と隔離された環境では限界があると感じていました」

この課題意識はありながら、「香川県からは出ない」という強い意志もあり、移転先は高松駅前に定められた。JR四国が所有していた駅前の土地という、またとない好機を捉え、2025年4月、「高松駅キャンパス」は開設された。

入学者1.6倍に増加。数字が示す移転の成果と学生の変化

移転の効果は、初年度の入試結果に早くも表れた。高松駅キャンパスの入学者数は、旧キャンパス時に比べ1.6倍に増加。JRで1時間強の距離にある徳島県や岡山県からの進学者も増加した。交通の結節点という立地が、広域からの学生獲得に直結した形だ。

理事長が成果として強調するのは、数字だけではない。学生達の「目」の変化だ。

「学生は通学で必ず社会を経由してキャンパスに来ます。駅ビルや周辺の店舗等、社会の動きを日常的に目にすることで、視野が広がっているのを感じます。少しお洒落になり、表情がキラキラしている。自分達の学びが社会でどう活かされるのかを肌で感じられる環境が、学習意欲という内面的な変化にもつながっているのだと思います」

社会との接点が増えたのは学生だけではない。企業からの共同研究の打診が増加する等、教員にとっての機会創出にもつながり、大学の研究シーズが社会の目に触れる機会が増えた。さらに興味深いのは、旧志度キャンパスの活用だ。旧キャンパスを売却せず、大手食品メーカーとの大豆の水耕栽培実証実験の報道を皮切りに、現在、志度キャンパスの産学連携拠点としての問い合わせが増加している。キャンパス移転は、新たな価値を呼び覚ます触媒の役割も果たしているのだ。

地域に根差し、地域に閉じない。2つのキャンパスで描く未来

徳島と高松、約70km離れた二つのキャンパス。その役割をどう定義し、連携させていくのか。

「両キャンパスに共通するのは『地域のニーズに応える』という姿勢です。それぞれの地域に不足している学問分野を補う形で学部学科を設置してきました。徳島には6学部18学科を、高松は5学部10学科を有しておりますが(保健福祉学部と総合政策学部は両キャンパスに学科設置あり)、今後はキャンパス間の『融合』をさらに進めたい。徳島の音楽学部が高松で演奏会を開く等、教職員や学生が垣根を越えて交流し、学園全体でシナジーを生み出していきたいと考えています」

最後に、今後の抱負を尋ねると、理事長の視線は四国の外、全国へと向けられた。

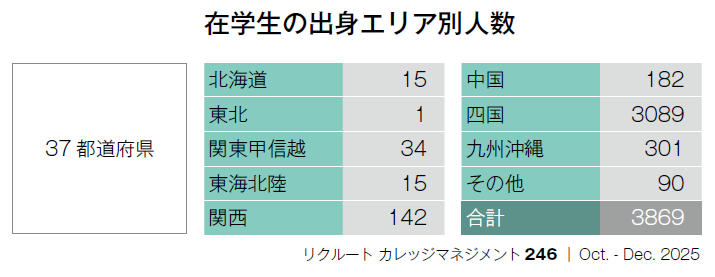

「我々は『地域に閉じない大学』でありたい。地方大学の多くが地元出身者で占められる中、本学には今、37都道府県から学生が集まっています。この多様性こそが財産です。様々な文化背景を持つ若者が徳島と香川に集い、学び合う。それが地域にとっても大きな刺激となるはずです。キャンパス移転を機に得た発信力を活かし、全国から『ここで学びたい』と選んでもらえる大学を目指します。同時に、たとえ厳しい状況でも、地域に必要な学問の灯を消すことなく、学びの選択肢を守り続けていく。それが我々の使命だと考えています」

地方からの人口流出が叫ばれて久しい。徳島文理大学の挑戦は、大学が地域の「防波堤」となるだけでなく、多様な人々を惹きつける「磁力」となり得ることを示している。駅前に生まれた新たな知の拠点が、地域社会、そして日本の高等教育にどのような未来を拓くのか、期待は大きい。

(文/金剛寺 千鶴子)

音響設備を備え、大人数の講義や式典等最大800人を収容できる、ムラサキキネンホール。

様々な競技等に活用される広々としたアリーナ。