大学を強くする「大学経営改革」[107]「高等教育にふさわしい教育」とは何か~財政制度等審議会の建議を踏まえて~ 吉武博通

自らの教育観や大学観を問い直す契機に

財政制度等審議会が本年5月に取りまとめた「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」(以下「建議」)が大学関係者の間で波紋を広げ、報道等を通して社会的にも関心を呼んでいる。

建議は、Ⅲの1-2-(2)「大学教育の質の実態に応じた私学助成のメリハリ強化」の冒頭で次のように指摘する。

「収容定員充足率だけで教育の質を判断できるわけではないとはいえ、定員割れとなっている私立大学の中には、義務・中等教育で学ぶような内容の授業が行われている大学も見受けられる。義務・中等教育において解決すべき課題も存在するものの、義務・中等教育で身につけた能力を基盤として社会の発展の原動力となる高い能力や技能を有する人材を育成するという高等教育の意義を再確認し、教育の質を確保・向上することが急務となっている」。

その上で、私学助成について、「①高等教育にふさわしい教育を行っているか(教育の質の絶対基準)、②学生の学問的成長に寄与しているか(学生への付加価値基準)、③社会で求められる人材を育成しているか(教育分野・地域性基準)等の観点から、認証評価制度を活用しつつ、メリハリを強化していくべきではないか」と述べている。

既にユニバーサル段階にあり、足元の大学進学率が約6割に達する我が国において、学生の意識・関心・学力等が多様化することは必然である。これに、初等・中等教育段階での学力の低下やいわゆる大学全入時代の到来という状況が加わり、基礎学力や学習習慣を身につけないまま入学する学生が増加したことが、このような指摘の背景にある。

注意すべきは、選抜性の高い大学であっても基礎学力が十分とはいえない学生は一定数いるということであり、選抜性が低いとされる大学であっても目的意識を持ち、学習意欲の高い学生がいるということである。

その上で、建議が示す「高等教育にふさわしい教育」「学生の学問的成長」「社会で求められる人材」とは何か、その意味するものや本質を問い直す必要がある。それは単にこの建議に反論するためのものにとどまってはならず、各大学が自らの高等教育観や大学観を醸成し、独自の教育理念の確認または確立に繋がるものでなくてはならない。

これにより、各大学が機関としての自己理解を深め、自己成長が促されることで、我が国全体において、個別性と多様性に富んだ高等教育の発展が期待できるのではなかろうか。

大学教育の形骸化と教育責任の曖昧化への危惧

そもそも、基礎学力や学習習慣が不十分なまま中等教育段階を終えて進学してきた学生に、大学が多くの教育資源を割くことをどのように考えるべきだろうか。このことに否定的な見解として、次のような視点が考えられる。

1つめは、大学に期待される本来の役割からの乖離への懸念である。「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」という学校教育法の本旨を果たすことこそ大学の使命である。初等・中等教育の補習的教育に多くの資源を費やすことは大学教育の形骸化や大学の存在意義の否定につながるとの見方があって当然である。

2つめは、費用対効果、あるいは公的資金の効率的配分という観点での問題である。財政制約が厳しさを増すなかで、我が国の教育研究力を維持・向上させるためには、それに寄与できる大学への重点的な支援が一層求められる。このような状況において、基礎学力の引き上げに大きな比重を置かざるを得ない大学に助成を行うことに合理性はあるのかという疑問である。

3つめは、教育責任の所在の曖昧化である。高等教育段階に進むための基礎学力は本来初等・中等教育段階で形成されるべきであり、その問題の根本解決を放置したまま、基礎学力の不足を大学教育で補い続けた場合、3つの教育段階を前提にした教育制度自体が意味をなさなくなる可能性がある。

4つめは、社会で活躍するために必要な能力や態度を養う場は大学に限らないという考え方である。専門学校も有効な選択肢になり得るし、高校卒業後に就職し、仕事を通して能力を身につけながら、多様な教育・訓練機関で汎用的または専門的な能力を培い、キャリアの幅を広げるという生き方もあり得る。

大学における多様な人材育成機能に着目すべき

2つめの費用対効果や資金の効率的配分に対しては様々な見方があるだろうが、その他の視点についてはあるべき姿として、大学関係者を含めて多くが理解できるものと思われる。初等、中等、高等と教育段階を経るごとに学力が着実に積み上がることこそ理想であるが、それとはかけ離れた現実があることも確かである。

本連載でも言及したが、高校生が塾や家で勉強する時間の二極分化が起きており、授業の理解度や満足度も学年が上がるごとに下がる傾向にあることが明らかになっている。

文部科学省国立教育政策研究所が3年ごとに調査している「経年変化分析調査」の4回目(2024年度)の結果が本年7月に公表された。対象となる小学6年(国語・算数)と中学3年(国語・数学・英語)の全科目で前回調査からのスコア低下が認められている。要因の分析と継続的な調査による慎重な評価が必要だが、学校外での勉強時間が減少し、「学校生活が楽しければ、良い成績をとることにこだわらない」保護者の割合が増加するなどの結果も示されている。

このような現実を踏まえると、学校教育段階の最終に位置する大学が、基礎学力や学習習慣の再形成の役割を担わざるを得ない面があることも否定はできない。社会の側を見ると、規模の大小を超えてあらゆる業種・職種において人材の確保、採用後の育成、定着率の向上は最大の課題となっている。理想とすべき姿を追求しながらも、現実を踏まえた大学教育の再構築が求められている。

これらは基礎学力や学習習慣に焦点を当てた議論だが、大学は学力の向上だけではなく、社会や組織で生きていくために必要なソーシャルスキルを育む場でもあるという点も重要である。主体性、コミュニケーション能力、対人関係スキル、問題解決能力、自己管理能力などは、雇用者側が新卒者や若手人材に求める要素の上位を占めるものである。これらのスキルを大学4年間で身につけることができるとすれば、大学が果たす社会的役割は決して小さくないといえよう。

また、米国の発達心理学者エリクソンが「モラトリアム(moratorium)」と呼んだ、社会に出るための準備期間またはアイデンティティ確立に向けた探索期間として大学4年間を意味づけることもできる。ただし、この猶予期間を引き延ばし、大人になろうとしないという負の現実(いわゆる「モラトリアム人間」)があることも留意する必要がある。

重要なことは、知識の獲得や学力の向上にとどまらない「場としての機能」が大学にはあるということである。これは選抜性の高低に拘らず全ての大学にとって大切な役割である。

多様な取り組みの必要性と実施に当たっての課題

十分な基礎学力や学習習慣を身につけないままに入学してきた学生に対して、大学も様々な取り組みを行っている。

大学教育を受ける前提となる基礎的な知識等についての教育を意味するリメディアル教育に力を入れる大学も多い。入学前教育、初年次教育、基礎教育などの枠組みの中に中等教育段階の復習的内容を織り込んだり、ノートの取り方、レポートの書き方、情報リテラシー、時間管理など主体的に学ぶための方法や態度を指導したりすることも、大学での学習に円滑に移行するための有益な方法である。

もう一つの取り組みが学習支援である。ライティングセンターや学習支援センターを設置し、専門スタッフやピア・チューターが学生のレポート作成や学習上の困難に対して個別相談を行うなどの体制整備も進みつつある。

また、学生生活支援も学力の向上や学習習慣の定着に深く関わっている。学生が抱える様々な悩み、メンタルヘルスや経済的困難に関わる問題などにきめ細やかに対応することも、大学での学びを支える重要な要素である。

これらの施策を推進するに当たっての主たる課題は次の通りである。

第1は、人的資源の問題である。きめ細やかな対応が求められるに従って教職員の負担は増す。専任のスタッフを配置する場合も人件費をいかに捻出し、それにふさわしい能力を有する人材をどう確保して、恒常的に配置するかという課題を解決しなければならない。

第2は、財政上の問題である。前述の人件費に加えて、センター設置などの施設面、情報システム基盤の構築、各種支援プログラムの運用などに相応の費用が必要となる。特に、中小規模の大学にとっては大きな財政負担となり得る。

第3は、教育の水準及び質の確保に係る問題である。学問の発展と社会における課題の高度化・複雑化が進む中、教育はその内容と方法を不断に見直すことでその水準を維持・向上させていかなければならない。他方で、基礎学力や学習習慣を再形成する教育も求められるとしたら、全体として教育を再設計するかは極めて難しい課題となる。

第4に、リメディアル教育や学習支援などの取り組みの成果をどう測るかという問題もある。これらの取り組み自体の実効性を高めていくためにも、また大学としてそれに費やす資源や時間のあるべき水準を検討する上でも重要な要素である。

第5は、学生の意識に係る問題である。大学が多様なプログラムや体制を整備しても、そのことを知らない、知っていても利用しないというケースも多い。どう周知し、参加しやすい環境を整え、活用を促すか。そのこと自体が学生の意欲や主体性を養う難しい教育でもある。

初等教育から社会的自立に至る発達過程を視野に自校の教育を再設計

いずれの課題も大学にとって極めて難しい判断と実行を要するものばかりである。

考えてみれば、高校で文系と理系に分かれ、多くの私立大学の文系学部は数学、理系学部は国語の学力を問うことなく学生を入学させてきた。大学での学びに必要な学力の判定という点で入試が果たしてきた役割は限定的だったと言うこともできる。その意味において基礎学力と学習習慣の不足は、選抜性が高いとされる大学においても対処が求められる問題であり、近年その重要性は増しつつある。

より深刻なのは選抜性が低く、入試において学生確保を優先せざるを得ない状況に置かれた大学である。建議の指摘もこれらの大学を念頭に置いたものと考えられる。受け入れた以上は、基礎学力の向上と学習習慣の定着に大学を挙げて取り組む必要がある。人的資源や財政面の制約などから難しい問題も多いと思われるが、規模が小さければ意思統一も図りやすく、きめ細やかな対応を強みとすることができるかもしれない。

選抜性の高低に拘らず、今最も必要なことは、初等・中等・高等教育から社会的自立に至るまでの発達過程を視野に入れ、自校における教育を再設計することである。その上で、それを可能ならしめる人的基盤を整え、大学運営を再構築しなければならない。

そのためにも経営・教学を率いるトップの見識、教員の意識変革、職員業務の高度化、そして学生参加は不可欠な要素である。とりわけ教育への熱意、学生個々の人格の尊重、双方向性を重視した柔軟な教育内容・方法の選択など、教員のマインドセットと行動が大きな鍵となる。

大学で学ぶ姿勢と意欲を養う育成型入試

本稿の終わりに、育成型入試の一つとされている「アサーティブプログラム」「アサーティブ入試」について触れておきたい。

これらは、追手門学院大学が開発、2014年度から実施し、文部科学省の大学教育再生加速プログラムにも入試改革のテーマで採択されるなど、注目を集めた方式である。

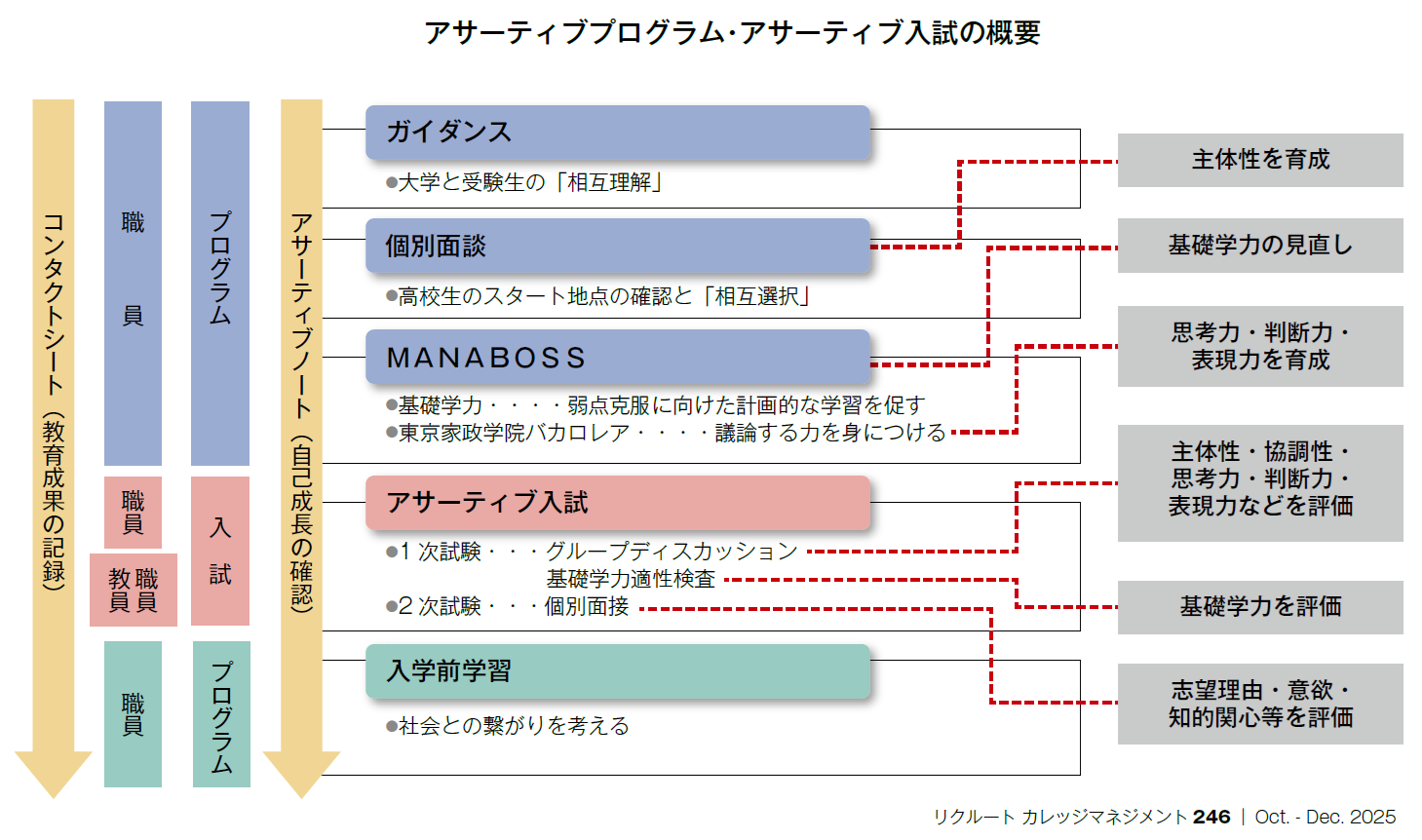

高校から大学への接続に当たり、生徒の自己理解を促し、大学で学ぶ姿勢と意欲を持つことができるように育てる「アサーティブプログラム」とその成果を検証する「アサーティブ入試」で構成される。その主たる内容は次の通りである(追手門学院大学が提出したプログラム申請書の「事業概要」より)。

- 職員と高校生の個別面談を通して、将来の自分を意識させ、大学で何を学ぶかを問い、大学で学ぶ意味を自ら気づくように促す。

- 追手門学院大学が独自に開発したMANABOSS(マナボス)システムで基礎学力の確認と向上、計画的学習を習慣づける。同時にこのシステム上で議論するバカロレアバトルで、物事を多様な観点から考察する能力を育成し、自分の意見を述べる力や他者の意見を受け入れる姿勢を養う。

- このプログラムと個別面談結果をアサーティブノートとコンタクトシートに記録し、繰り返し振り返ることで自己成長を促す。その成果を発揮し、意欲・能力・適性に加え基礎学力の達成度を含めた多面的・総合的な評価が可能となるアサーティブ入試を実施する。

東京家政学院大学では、この方式を開発・推進してきた福島一政氏と志村知美氏を、それぞれ常務理事、学長補佐・チーフアドミッションオフィサーとして迎え、その継承・発展を目指している。二人を突き動かしたのは、「なんとなく」大学に入学してくる学生、他国に比べて自己肯定感の低い中学生・高校生、同じく他国に比べて自己効力感の低い中学校教員などの実情に対する強い危機感である。

筆者も、法人経営の傍ら、改組によって新たに設置された新学部の授業を担当することになった。1年生対象の科目だが、幸いにも一人の離脱もなく、前期の授業を終えることができた。

教えたい内容を絞り、学生に問い続け、対話を重ねることを心がけた。回を追うごとに学生が自信をつけていく様子が分かり、教室が和やかになっていく。教員自身が変わり、学生と共に学んでいくことの大切さを改めて理解することができた。

入試改革も教育改革も容易に成果に結びつくものではない。現実を直視しつつ、試行錯誤を繰り返す中で、正解を手繰り寄せることができればと考えている。

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[107]「高等教育にふさわしい教育」とは何か~財政制度等審議会の建議を踏まえて~ 吉武博通