技術×専門知という新たな教育スキームを切り拓く挑戦/鎌倉女子大学 教育メディアクリエーション学環

- 1943年設立の京浜女子家政理学専門学校を起源とし、家政学・栄養学・児童学・心理学・教育学を軸に教育を展開してきた女子大学。2029年に共学化のうえ「鎌倉大学」(仮称)に校名変更予定(構想中)

- 2026年4月に児童学部児童学科・子ども心理学科と教育学部教育学科を連係協力学部として教育メディアクリエーション学環を設置予定(学部等連係課程)

- GIGAスクール構想等の政策や社会動向を背景にデジタル導入が進む教育現場や関連分野においてメディアを設計・創造できるデジタル人材の育成を目指す

鎌倉女子大学は2026年4月に教育メディアクリエーション学環(学部等連係課程)を設置する。その設置趣旨や背景等について、副学長の福井文威教授、学環長就任予定の早石周平教授にお話を伺った。

自校のドメインにデジタルを掛け合わせた新たな人材育成のスキーム

鎌倉女子大学は、創立以来主なドメインを家政・保健・栄養・食品・衛生系と教育・児童・心理・保育・表現系の2軸に置き、実学教育を展開してきた大学である。今回の学環設置はこうした伝統を活かしつつ新たな人材育成を目指すもので、後者の領域における児童学部児童学科・子ども心理学科と教育学部教育学科が連係協力学部となり構成される。

「本学が伝統的に強みを持つ教育領域を、より広く社会に還元するにはどのような方策が考えられるのか、検討を重ねてきました」と福井氏は述べる。ここで着目したのが、教育領域に根ざした知見を基盤にしつつ、急速に進展する技術革新に的確に対応できる人材の将来的不足である。「岸田政権下で始まったデジタル田園都市国家構想を筆頭に、国策を見ていてもデジタル人材育成への要望はとても強い。教育でも2019年にGIGAスクール構想で、デジタル利活用を前提とした教育基盤の整備が始まり、ICTをどのように教育と有機的に結び付けられるか、現場の試行錯誤が続いています。いわゆるエドテックの市場は世界的にも拡大し続けており、本学の主たる人材育成領域でこうした潮流に寄り添うことは理に適っていると思います」(福井氏)。

「本学は伝統的に教員養成のノウハウは厚い蓄積があり、資格取得を目指す学生の評価も高いため、そうした目的意識が高い学生に新しいノウハウを提供し活躍の幅を広げることは、卒業後を見据えれば当然の流れです」と早石氏は話す。教育実習等においてもデジタルデバイスをハイブリッドで用いた授業設計やアプリケーション利用が当たり前になっており、教育という専門領域の中で付け焼刃でないデジタルスキルをどのように養成するかは喫緊の課題である。

カレッジマネジメント244号では、同大学短期大学部初等教育学科で25年4月設置した通信教育課程を取材した(※)。26年に学環ができることも踏まえると、同大学は専門職養成の伝統を活かし、多様化する教育現場を多彩に支える人材育成にシフトしているようにも見える。福井氏は、「既存の学科との相乗効果を発揮できるものにしつつ、その枠を超えた発展の方向性を模索した」と話す。どういうことか。

「専門知×技術=付加価値の最大化」という汎用性を備える大学へ

デジタル人材育成において重要な観点は、技術的基盤を持つだけではなく、専門知と技術の掛け算ができる人材を育成できるかである。鎌倉女子大学の場合、「教育現場を熟知し、人がどう学び成長していくかを理解する教育学や心理学の専門基盤があり、そのうえでICTを活用できる人材」ということになろう。

大学経営の観点から見ると、こうした方向性は教育専門職としての付加価値を高めるだけではない。大事なのは専門知とデジタルを掛け合わせることで新たな価値を生むというデザインやスキームが構築され、その実績が積み上がることだ。「教育分野での取り組みを拡張していくことで、他学科や他分野の専門性においても波及的な発展が生まれ、それが大学の将来的なブランド価値の向上にもつながっていくのではないか」と福井氏は期待を寄せる。デジタルやAIに精通するだけでなく、それを教育領域で生かせるデジタル人材を育成するという切り口の先に見据える「専門性×技術=付加価値の最大化」という汎用性こそが、大学経営上の価値というわけだ。

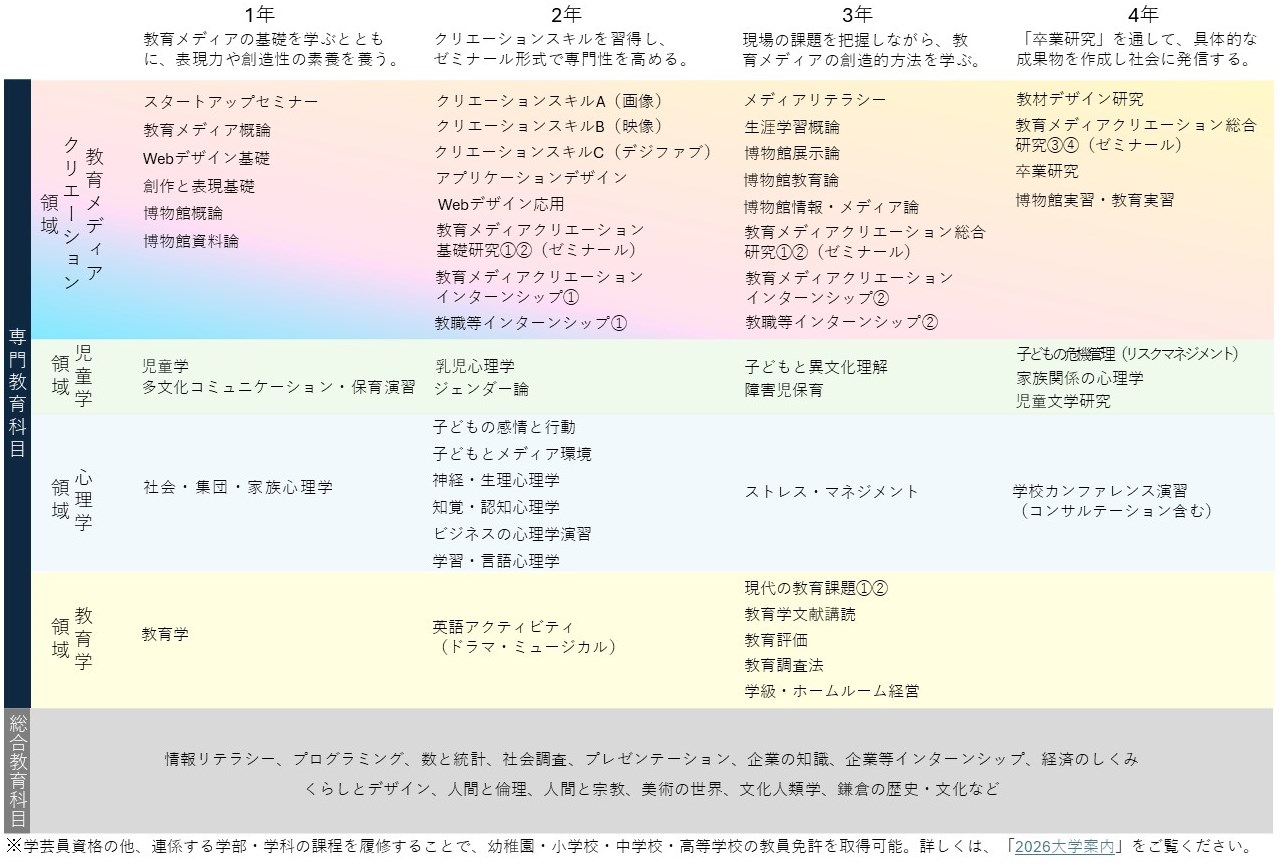

教育学×児童学×心理学×ICTクリエーションスキルという4つの掛け算でカリキュラムを設計

早石氏は「学環では教育を起点にどんどん広げていく視点を持つ学生を育成したい」と方向性を述べる。教育設計においては、教育学×児童学×心理学×ICTクリエーションスキルという4つの掛け算が軸だ。届出資料では、「4領域を横断的に理解し、特に教育環境で活用される映像・音声・テキスト等による教材・遊具・図書等の教育メディアとそのクリエーションに関する学術知見と方法についての教育研究を通し」育成を行うとある。「単にメディアと呼ぶと用途が多様で学生のイメージがつかみづらい。教育という専門領域をフックとして持つことによって自分が誰をターゲットにこのメディアを使ってもらうのかが明確に意識できると思います」。教育現場で活用されることをゴールとして、そこから逆算してメディアを作ることが大切だという。

デジタルメディアを自在にクリエーションできる人材が最終ゴールではあるが、初年次は「メディアとは何か」といった基本的な概論から入り、徐々に「Webデザイン」「アプリケーションデザイン」「教材デザイン」といった応用へと進む。早石氏は、「これから入学してくる学生達はGIGAスクール構想のもと、端末を使った学習は経験済ですが、作り手としてどのような視点を持つのかを学び、授業を作る先生の立場に切り替えていくのが1・2年次の重要なポイントです」と話す。

理論を段階的に学ぶ一方で、成果物をアウトプットできるようになるためには、具体的に自分で設計して手を動かす経験の積み重ねが大切である。2年次から始まる「教育メディアクリエーション基礎研究」を皮切りに、演習やゼミを中心に「職人工房とも言うべきカリキュラム」を履修し、自分の力で造形・動画編集等を行うスキルを磨き、己の専門性をどこに置くか模索する。関連して、学生が思いついたらすぐ試行錯誤できるよう、3Dプリンターやファブリケーション機器等を完備したクリエイターズラボを整備する。

また、2年次からは教育現場や関連企業と連携した「教育メディアクリエーションインターンシップ」で、社会科見学的に様々な企業や教育の現場に赴き、教育メディアを取り巻く多様な課題を把握し、情報技術等について学びながら、自分が磨きたいスキルが現場でどのように価値発揮できると課題解決につながるのかをじっくり考える。4年次には自分のプロダクトを作り上げる卒業研究が必修である。

教育メディアクリエーション学環 カリキュラム全体イメージ

学科横断的に現場の課題解決策を練る

卒業生や在校生からも反響は大きいという。「自分もこういうのがやりたかった。そういう道を選ぼうとすると芸術系しか選択肢がなかったのに、うらやましいという声は多いです」と早石氏は話す。現場に必要な観点ということもあり、生涯学習やリカレントのニーズも高そうだ。

学環では連係協力学部にある教育学科・児童学科・子ども心理学科の授業も履修でき、各学科の学生とも日常的に交流できる。教育学科の学生が現場のICT活用について分からないものを持ち帰り、学環の学生に相談して、学生同士で解決を模索するといったフラットにクロスする動きが出てくることを期待しているという。「学校ではプラットフォームとしての大きいアプリケーションを使いますが、それだけでは掬い取れない課題があるわけです。最大公約数的なアプローチでは対応できない、『目の前のこの子のために』くらい個別最適化された、小回りの利いたアプリの制作・開発もさくっと行えるようになってほしい」と早石氏は展望を語る。そのためには、教育現場に精通することに加えて、プロダクトを明確に精緻にイメージできることが大切だという。「最初の構想段階が最重要であり、独学ではなかなか修得が難しいところです。本学ではそうした構想に至るきっかけが、横断的な学環だからこそ多く見つかるのではないかと期待しています」。

募集広報における認知向上がこれからの課題

想定する就職先には各学校を統括する立場である教育委員会も含まれている。「自治体の教育設計の中で教材やメディアをどう扱うのか、現場のニーズを掬い上げて具体的なツールでサポートが可能な人材が必要ではないか」と福井氏は述べる。そのほか、メディア制作やデザイン、印刷・出版といった企業、AI・VR等の技術と相性の良いミュージアム等や、活躍フィールドとして障がい者支援の領域も想定する。こうした人材育成に対し、企業からは、「入社してからOJTで教育するよりも早く現場で活躍できる人材」と期待する声が多いという。

一方で現在の課題は、認知と広報だ。「本学環は、日本で初めて教育メディアに着目し、教育学・児童学・心理学とICTやメディア表現を融合させた学びを体系的に提供する場ですが、その新しさ故に、高校生に狙いや内容、将来のキャリアの拡がりを分かりやすく説明していく必要があります」と福井氏は述べる。社会側で歓迎されている一方で、高校生はエドテック市場の急成長等はまだ馴染みの薄い分野であるからこそ、初期認知を喚起するには工夫が必要であるという。高校生にいかに分かりやすく学環の意義や内容を伝え、認知を上げていけるか、本格的な募集活動はこれからである。

※https://souken.shingakunet.com/higher/2025/04/post-3473.html

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2025/9/10)