大学を強くする「大学経営改革」[105]需要縮小時代の大学経営を考える 吉武博通

経営能力の真価が試される需要縮小の時代

18歳人口が120万人規模で推移した10年が終わり、再び減少に転じたのが2018年。2027年には110万人、2035年には100万人を割り込み、2038年には80万人台、2040年には70万人台にまで縮小するとの推計が文部科学省より示されている。

足元では大学進学率の上昇もあり、大学入学者数は女子を中心になお増加が見られるものの、近い将来減少に転じ、それが加速することは避けられない。

日本私立学校振興・共済事業団が公表する入学志願動向によると、入学定員充足率100%未満の私立大学の割合は、2024年度において354校、59.2%に達している。充足率の低下は小規模校ほど、そして大都市圏よりもその他地域で顕著であるが、規模や地域の違いを超えて、学生募集環境の急速な悪化に危機感を抱く大学関係者が明らかに増えている。選抜性の高いいわゆる有力校でも、系列校の増加、総合型選抜や学校推薦型選抜等年内入試での学生確保に力を入れる傾向がさらに強まっている。

本誌2024年1-3月号に掲載された「理事長調査報告」(調査実施は2023年7月~8月)では、「経営の持続可能性に対して強い危機感を持っている」との回答が27.3%。「既に経営状況が悪化」、「5年程度先まで見通した場合、経営状況の悪化を危惧」まで合わせると6割近くが、経営の現状に対して厳しい認識を有していることが明らかになった。また、「今後淘汰・再編が急速に進むことは避けられない」との回答も4割に達している。

2025年2月21日に示された中央教育審議会答申『我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~』(以下「答申」と呼ぶ)においても、2024年現在約63万人の大学進学者数が、2040年には約46万人に減少するとの見通しのもと、「高等教育機関の機能強化の観点からも、設置者の枠を超えた、高等教育機関間の連携、再編・統合、縮小、撤退の議論を避けることはできない状況であり、高等教育全体の適正な規模の見直しが必要である」との認識が示されている。

その上で、具体的な方策として、厳格な設置認可審査への転換、再編・統合の推進、縮小への支援、撤退への支援、の4つを挙げている。

高等学校在学生の数は1989年の564万人をピークに2024年は291万人とほぼ半減し、高校数も最多であった1988年の5512校から2024年4774校と減少が続いている。大学在学生数のみ増え続け、2024年には295万人に達しているが、短期大学を合わせた在学生数は2005年の308万人をピークに、直近数年は302~303万人水準で推移しており、既に頭打ち状態にある。

大学もいよいよ本格的な需要縮小の時代に突入する。右肩上がりの恵まれた環境にありながら、絶えず国や社会から改革を迫られ、その本気度やスピードが問われ続けてきた大学。需要縮小時代における変革の難しさはその比ではない。経営能力の真価が試されるときがきた。

真の変革の起点は現実の直視と危機感の醸成

需要縮小時代の大学経営に求められるものは「真の変革」であり、そのためにも「現実の直視」と「危機感の醸成」は必須の要件である。ここでいう現実には現在と将来の両方が含まれる。

「現在」については、足元の学生募集状況と財政状況等を過去からの推移を含めて正確に把握し、経営層とそれを補佐するスタッフは常に頭に入れておかなければならない。これさえ押さえておけば良いという「肝となる数字」を見定め、それを適時適確に把握することは経営の基本であり、全ての出発点となる。

「将来」については、答申の前提となる推計が示す通り、100万人割れの2035年頃から18歳人口の減少速度が一気に増すことを考えると、15年から20年先までを視野に入れたうえで、経営の切迫度に応じて5年ないし10年程度の財政シミュレーションを綿密に行う必要がある。その際には、楽観的な仮定を排除し、現実的な客観的前提に基づくことが重要である。

選択的情報処理という心理学や認知科学の概念があるが、私達は自身の先入観や期待に影響を受け、不都合な情報から目をそらす傾向があり、それが変革への抵抗の大きな要因の一つとされている。

経営層自らが現実を直視したうえで、そのことを正直かつ丁寧に組織内に伝えることで危機感を醸成することが大切である。健全なる危機感を広く根づかせたうえで、構成員一人ひとりの当事者意識をどう高め、真の変革につなげるか。全てはそこから始まる。

7割規模で成り立つ体質を作り上げる

需要縮小の時代において何を重視して経営を行うかは設置形態等によっても異なる。しかし全ての大学に共通する課題は、入学者の質を確保し、高等教育機関としての持続可能性を確かなものとすることである。そのためには、現在の7割程度の学生数でも経営が成り立つ基盤を整えることが重要である。

答申においても、2024年時点で約63万人いる大学進学者数が2040年には現在の73%に当たる約46万人にまで減少するとの推計が示されている。

学生獲得競争に打ち勝ったとしても現在の定員規模を維持したままで入学者の質を確保することは至難である。加えて質・量の両面において教員や職員の採用が一層難しくなることも予想される。規模を縮小しながら高い質と多様性・柔軟性を有した持続可能な大学をどう築き上げるか。新たな発想に基づく戦略転換が求められている。

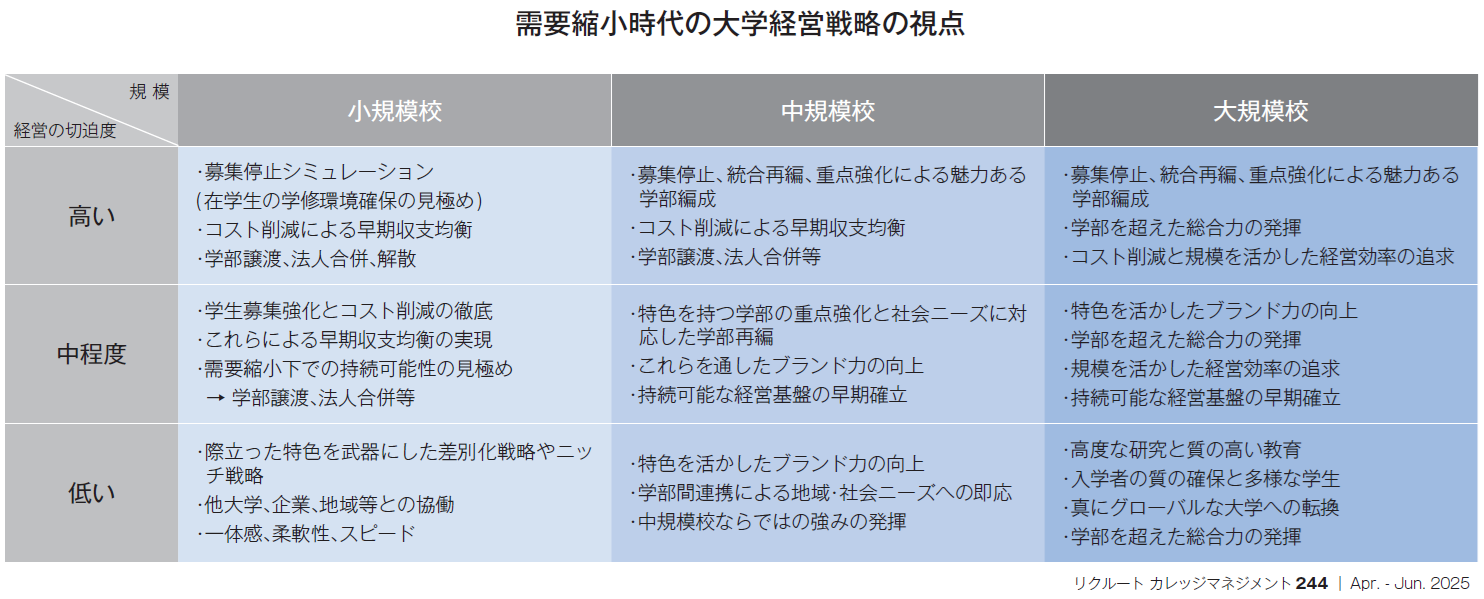

より具体的に今後の経営戦略において何を重視すべきか考えてみたい。次ページの表は、私立大学を設置する学校法人を念頭に、経営の切迫度と規模のマトリックスで9つのカテゴリーを設け、それぞれにおいて特に重要と考える視点を3つから4つに絞ってキーワード的に示したものである。経営の切迫度と規模に関しては厳密な基準を設けておらず、経営の切迫度が高い大規模校が実際に存在するか等の検証も行っていないことをあらかじめ断っておきたい。

以下、いくつかのカテゴリーを取り上げて説明する。

学修環境を守るための最善の努力と多様な選択肢

最も厳しい状況に置かれているのは左上に記された「経営の切迫度の高い小規模校」であろう。

このカテゴリーにある大学は、まず最初に今の経営体力でいつまで在学生の学修環境を守れるかを見極めておく必要がある。大学は、学生を受け入れた以上、卒業まで教育を行う重い責任を有し、彼ら彼女らにとって大切な学生生活の環境を守っていかなければならない。教職員の雇用問題もある。突然の経営破綻を避けるために最善を尽くす必要がある。

そのために重要となるのが、後述のインタビュー内でも強調されている募集停止シミュレーションである。また、安易な学生確保の見通しに頼るのではなく、抜本的なコスト削減で早期収支均衡を目指すことが大切である。さらに厳しい事態に備えて、学部譲渡、法人合併、解散等あらゆる選択肢を用意しておく必要もある。

この対極に位置するのが右下の「経営の切迫度が低い大規模校」である。同じカテゴリー内でも選抜性の高低等により状況は異なるが、規模や財政力に頼るだけでは持続可能性を高めることができない。高度な研究と質の高い教育を追求することで、入学者の質の確保と留学生・社会人を含む多様な学生の受け入れを図り、社会的信頼を向上させていく必要がある。真にグローバルな大学への転換も大きな課題であり、そのためにも学部を超えた総合力の発揮が不可欠である。

中規模校については前述の通り厳密に定義していないが、ここでは収容定員2000名程度から8000名程度の規模を想定して重視すべき視点をまとめている。経営の切迫度が高い大学が重視すべき視点は小規模校と大きくは異ならないが、ポジショニング(立ち位置)や特色を明確にし、これらをブランド力につなげることがこの規模の大学の最大の課題であると思われる。

また、中規模であることは、小規模校に比べて豊富な経営リソースを有し、大規模校ほどに学内運営に多大な時間と労力を要さないという利点もある。それだけに経営の巧拙が将来を大きく左右する可能性が高い。

経営支援を通して強く感じるのは危機感の希薄さ

ここまで筆者の見解を中心に述べてきたが、現場の実情を理解するために、学校経営支援業務を通して数多くの経営改革や経営再建の現場に立ち会ってきた、株式会社エデュース(学校法人の共同出資により設立され、現在の出資校は16法人)の木村克紀取締役のインタビューを行った。以下はその要旨である。木村氏の発言部分は丁寧体で表記している。

以前は経営に行き詰まる学校もごく一部にとどまり、学生募集や業務改善コンサルティングに関する依頼が中心でしたが、5年くらい前から経営再建や学校・学部等の閉鎖に関する案件が増加し、ここ数年で経営難に陥る学校法人も急に増えてきたと感じます。

定員管理の厳格化の中、コロナ禍で地元志向が強まったことにより都内の大学も厳しさを増しましたが、コロナ禍が落ち着くのと同時期に定員管理を入学定員から収容定員にしたことで、特に大規模校の入学者数が変動し、中小規模校(特に地方)が著しい影響を受けるという状況が生じています。

定員充足率が8割から9割程度ならば募集強化やコスト削減で建て直すこともできますが、7割を切るレベルになると自力での再建は難しくなります。遊休の土地・建物があれば、それらを処分すれば資金を生み出せると考えがちですが、地方はもちろん、大都市圏でも郊外では売却が難しいケースも多く、建物が建っている場合には更地化のための費用が売却額を上回ることも起き得ます。

自学の経営状況に危機意識を少しでも感じたならば、できる限り早い段階で募集停止シミュレーションをしておくことも重要です。募集停止を決めたとしても、入学した学生・生徒を卒業させるための財政的な余力を残しておく必要があります。このシミュレーションを行った結果、意外と余力がないことに気づかされるケースも少なくありません。閉じることも存続することもできない事態は避けなければなりません。

自力での再建が難しく、法人合併や設置者変更等をしようとした場合に相手先を探すと、見つかるケースは少なくありませんが、しっかりとした学校運営を行えるかどうかは分りません。教育や学校運営に対する高い志、確かな将来構想と経営能力を持った相手と組むことが大切です。

経営支援業務を行って強く感じることは危機感の希薄さです。コンサルティングを求めてくる大学の多くは単年度収支が成り立っていませんが、その段階に至っても漠然とした危機意識しか持っていないことが多いです。改革を実行する際には当然痛みを伴います。そこには、内部で軋轢や紛争も起きる可能性がありますが、それをも辞さない覚悟が必要です。しかし、同規模の大学の人件費平均と比べて高くないことを理由に思い切った人件費削減に踏み込めなかったり、教育・研究を言い訳的な理由にした業務の無駄が随所にあったりという状況も見られます。慣習的な委員会主導の意思決定により指示待ち傾向の職員も多く、教員も経営に対して建設的な提案ができず、総じて改革・改善に後ろ向きの姿勢が目立ちます。

また、改革や再建を進めるうえで、法人と大学・学校の間の溝も大きな障壁となります。溝があると建設的な話し合いができず、どのようなプロジェクトも上手くいきません。この溝を埋めるのに大変な時間と労力を要することは特に指摘しておきたいと思います。(以上が木村氏のインタビュー要旨)

ダウンサイジングによる持続可能なシステムの確立

ここまで私立大学を中心に述べてきたが、我が国の高等教育全体で、需要縮小に対応した供給削減は不可避との前提に立って、大学機能の高度化と持続可能なシステムの確立を進めていく必要がある。

答申においても、国立・公立・私立の設置形態に拘わらず「規模の適正化」が謳われている。それぞれの具体化は今後の検討に委ねられているが、国立大学は人事院勧告を踏まえた人件費増や光熱・水道費をはじめとする物価上昇を賄いきれない状況が続いており、現場の閉塞感は増すばかりである。一方で、18歳人口減少下での運営費交付金の増額は、財政当局のみならず社会や国民の理解を容易には得られないだろう。

国立大学は、我が国の研究力、学問分野の多様性、地域・社会の発展において主導的な役割を果たさなければならず、その期待はさらに高まるものと思われる。そのためにも教育研究基盤を劣化させることなく、さらに強固なものとするために、需要縮小を踏まえたダウンサイジング、さらには全国レベルでの統合再編による大学数削減も視野に入れなければならない。それらを通した持続可能でしなやかな国立大学システムの再構築が求められている。

公立大学は、高等教育へのアクセス、地域ニーズに対応した多様な教育機会の提供、研究や医療を通した貢献等の面で重要な役割を果たしている。一方で、国立・私立との役割分担や連携、財政負担のあり方、大学運営を担う職員の育成等の課題も多い。設置団体と大学の関係も個別に見ていくと多様である。公立大学システムの将来的なあり方に関する議論も必要な段階にきているものと思われる。

我が国にとって少子化は最大のリスクであり、既にその影響が様々な形で顕在化しつつある。とりわけ首都圏を除く地域の状況は深刻である。DXを推進しつつ社会・経済全体で生産性を高め、外国人労働者に質・量ともに重要な役割を担ってもらうためにも、大学はより開かれた存在として、地域や社会との協働を通してその機能を高めていかなければならない。

答申は「18歳中心主義」からの転換を促すが、果たして今のままで大学はリカレント教育やリスキリング教育を担えるのだろうか。18歳人口が減少するから留学生や社会人で補おうと考えているとしたら、あまりに安易と言わざるを得ない。

社会がそれらに何を求めているか、その期待に応えるために教育の内容や方法をどう見直し、その水準をどこまで引き上げれば良いか。大学の教育力と変革に向けた本気度が問われている。

【参考文献】

中央教育審議会『我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)』2025.2.21(本文、要旨及び関係データ集を参照)

日本私立学校振興・共済事業団『令和6(2024) 年度私立大学・短期大学等入学志願動向』2024.9