多様な進路意向に応えるカリキュラムと 地域と連携した探究的な学びにより 一人ひとりの強みを育てる/岩手県立大槌高等学校

岩手県立大槌高等学校は、2019年より高校魅力化に取り組み、その一環として2024年4月、普通科を改め「地域探究科」を設置した。同学科の設置背景や改革の詳細について、伊藤 晃副校長に伺った。

高校の存続をかけ、町と高校が連携

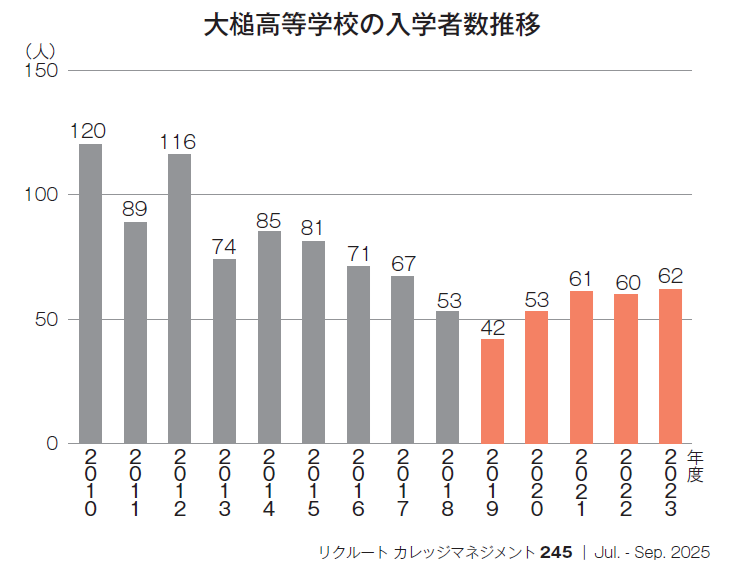

同校の改革の発端には、所在する岩手県大槌町の危機感があったという。東日本大震災(2011年)以降の人口流出や少子化により入学者数の減少が続き、再編や統廃合の可能性も予測された同校。その経済的損失だけでなく、地域文化の担い手の消失を危惧した大槌町が同校に協力を求め、2018年に「大槌高校魅力化構想会議」を設置。町と県立学校が連携するという体制での魅力化の取り組みが始まった。

翌2019年度からは3年間、文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の採択を受け、地域と連携・協働して探究活動を行うことを重視した「三陸みらい探究」(「総合的な学習の時間」の代替科目)や、5教科の学習において探究的な学びを実践する学校設定教科「地域みらい学」のカリキュラム開発に注力。同時に、全校生徒、全教職員、保護者を含む町民から意見聴取を行う場を設け、同校の今後のあり方についてヒアリングを重ねた。

そこで生徒から挙がった「わからない授業を聞いてもつまらない」という声と、「実社会に即した教育をしてほしい」という保護者の声、さらには「地域の社会や文化の担い手になってほしい」という地域の声を受け、2022年度から3年間、採択を受けた「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」(文部科学省)の方向性として定めたのが、「多様な学びを保障する個別最適化されたカリキュラムの実現」と「復興を担う人材の育成、社会教育の拠点としての高校の実現」である。前者の背景を伊藤氏は「本校に入学する生徒の進路意向は大学進学から就職まで幅広く、中学までの学習内容の定着度合いにも幅があります。中学の内容の定着が不十分であっても『これなら勉強したくなる』と思えるカリキュラムに変えていくこと、また、誰もが『できた!』という瞬間を味わうことのできる一人ひとりに合わせた教育を行うことが、生徒達の多様なニーズに対応することにつながっていくだろうと考えました」と説明する。

引用:認定NPO 法人カタリバHP「震災、生徒数減少…存続の危機にあった岩手県立大槌高校の入学者数がV字回復するまでの5年間」

https://www.katariba.or.jp/magazine/article/report240229/

大学進学から就職まで多様な進路意向に応じたカリキュラムを構築

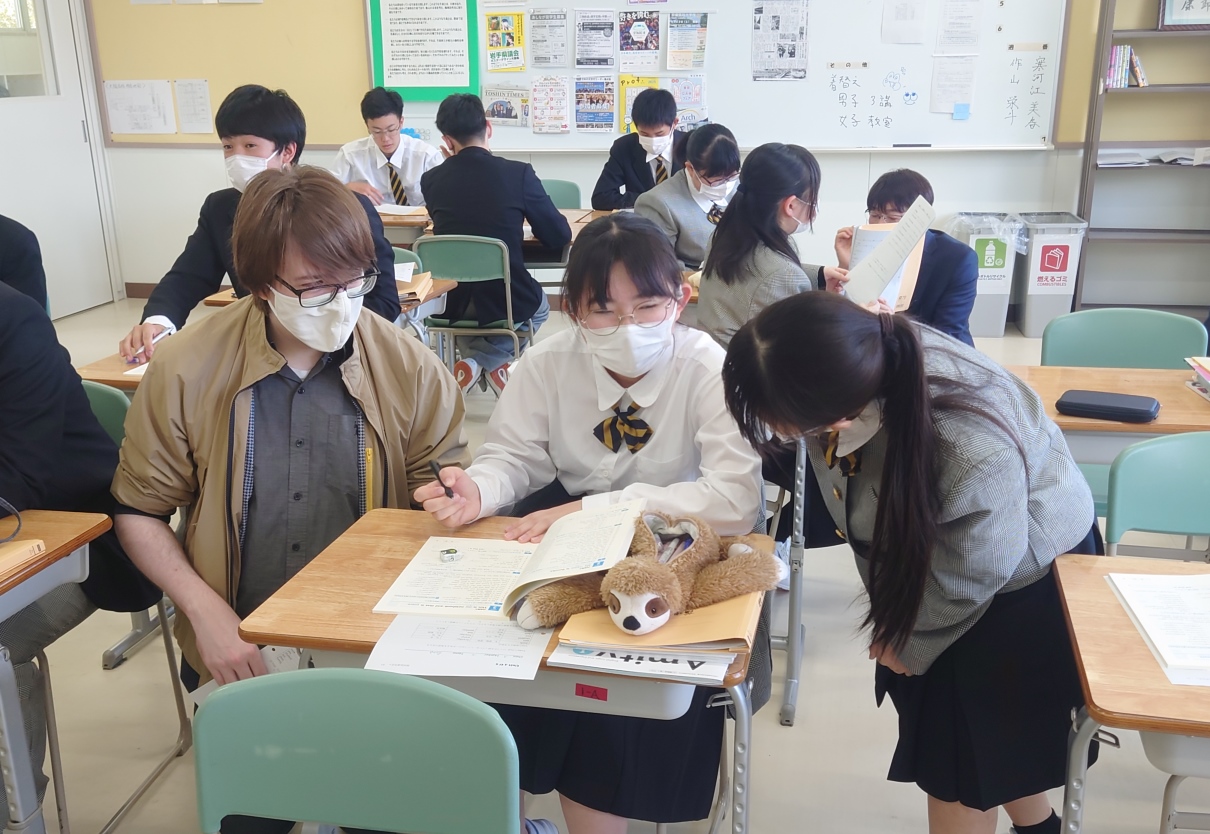

地域探究科においては、まず、普通科時代にはわずかであった選択科目を増やして進路意向等に応じて選べるカリキュラムを構築。また、1年次~3年次にリメディアル科目「個別最適数学」「個別最適英語」を設け、義務教育段階の学習内容の学び直しを可能とした。加えて、就職を志向する生徒向けに座学と職場体験を並行して行うデュアルシステムを導入し単位化する等、「多様な学びを保障する個別最適化されたカリキュラムの実現」を図った。

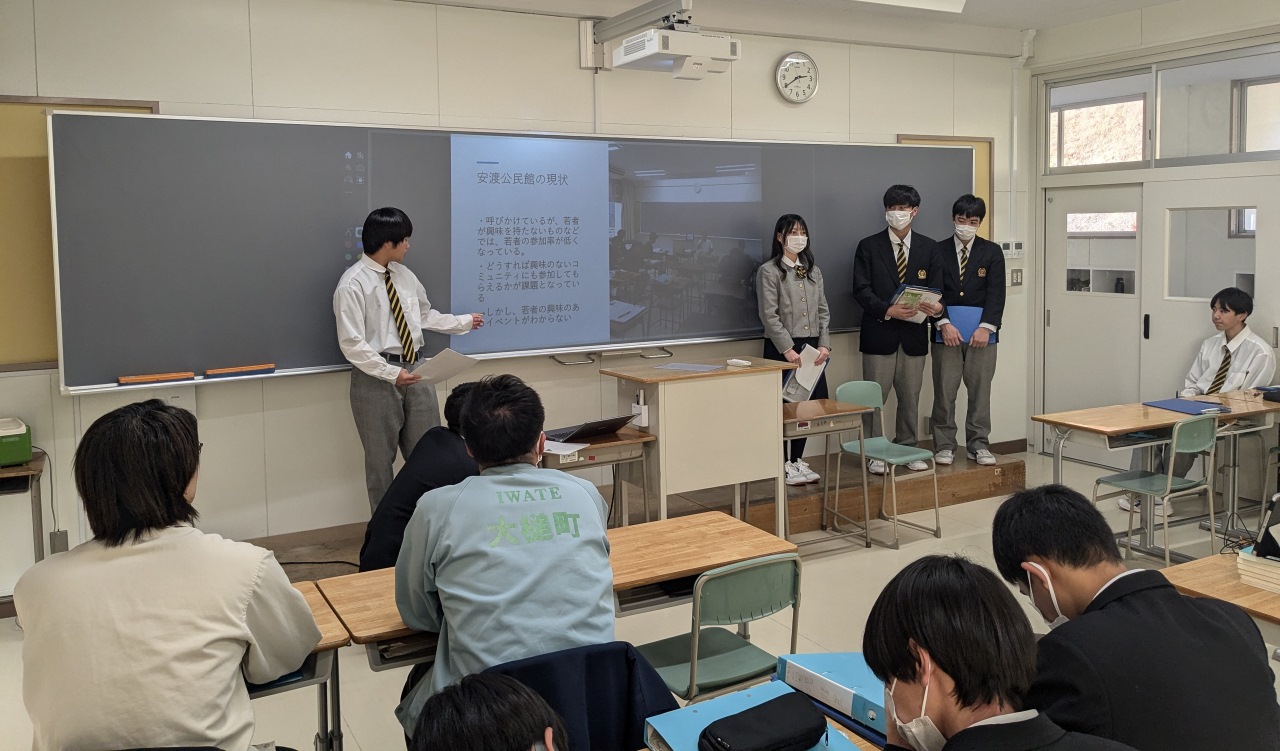

そして、「復興を担う人材の育成、社会教育の拠点としての高校の実現」に向けては、総合的な探究の時間や「地域みらい学」の充実を図っている。いずれも地域社会に学ぶことにこだわり、例えば、総合的な探究の時間においては、1年次は自分自身について知ることから始め、大槌町議会が設定した地域課題についてグループでフィールドワーク等を重ねながら解決策を構想し、議会や行政、町民に向けて発表。2年次は個人でテーマを設定して問いを立て、地域に出て検証アクションを行うことを繰り返し、全員が学びの成果を地域住民も含めた関係者に発表する。そして3年次には、2年次までの学びを希望する進路に接続させる取り組みを行っている。

特筆すべきは、地域との強固な連携体制や連携先の多様さである。フィールドワークやインタビュー調査、中間・最終発表会等に多数の地域住民や地元企業・団体の協力を、また、専門家との議論の機会には全国各地の大学教員からの協力も得ている。その連携体制にて大きな役割を果たしているのが、同校と町が認定NPO法人カタリバに委託し、招聘しているコーディネーターだ。2024年度は4名が同校に常駐し、総合的な探究の時間のカリキュラム開発や生徒が地域に出ていく際のコーディネートを担った。

1年生の「総合的な探究の時間」中間発表会。大槌町の課題を考える過程で大槌町職員にプレゼンを行い、助言をもらう。

「個別最適英語」の様子。教員や友人、ALT等と相談しながら個別かつ協働的に学習を進める。

生徒に起こった前向きな変化

こうした取り組みにより、生徒にはポジティブな変化が生まれているという。「生徒へのアンケート調査において、『現在の日常生活に不安や心配事がない』『自分の将来に向けて大切だと思うことを実行している』等、ウェルビーイングを測る項目の多くで肯定的評価の割合が上昇しています」と伊藤氏。「探究活動を通じて地域の方々と出会い、自分とは異なる生き方や考え方を知るという学びを得られていること、また、地域の方々から感謝されたり、褒められたりする機会を得ていることから、自己肯定感や自己有用感が高まっているのかなと思います」と分析する。また、リメディアル科目での教員の前向きな声かけに生徒が「見てもらえている」と自覚し、学習意欲の向上につながっていることや、探究活動に教員が伴走する姿に生徒が信頼感や安心感を高めていること等もポジティブな変化につながっているそうだ。

その変化は、生徒の進路選択にも少なからず影響しているという。「2025年春の普通科の卒業生達は、国公立大進学を希望した6名全員が国公立大に合格したことや、就職希望者も全員が第一志望への就職を決めたことも含めて、多くの生徒が進路について自分なりに前向きに考え、納得して決めていることが肌感覚としてあります」と伊藤氏。「今後も、多様な生徒の多様な要求に応えられるようになることが大きく目指すところ」と続ける。

「例えば、隣市の進学校に進学していたような生徒が本校の学びに魅力を感じて入学するような状況を生み出すために、大学進学の希望をより幅広く実現するための体制づくりが必要でしょう。また、デュアルシステムを運用していくうえでの地域との連携強化に取り組んでいきたいとも考えています。そして、これらの体制を持続するためにも、科目の選択肢をある程度保ちながら教員の負荷になりすぎない授業編成を考えていくことが今後の課題です」と伊藤氏。同校のさらなる進化に期待がふくらむ。

(文/浅田夕香)

【印刷用記事】

多様な進路意向に応えるカリキュラムと地域と連携した探究的な学びにより 一人ひとりの強みを育てる/岩手県立大槌高等学校