「行ける高校」から「行きたい高校」へ。主体的に考え行動する「自走力」のある生徒を育てる/福岡県立八幡高等学校

福岡県立八幡高等学校(福岡県北九州市)は、2019年ごろより生徒の自ら考える力の養成を目指して学校改革を進め、2024年4月には普通科を改め「文理共創科」を設置した。改革の詳細について新澤和幸教頭に伺った。

詰め込み型から自ら考える力を育む教育へ

同校が改革に着手したのは、現行学習指導要領(2022年度~)の移行期間が始まる2019年度、「総合的な探究の時間」の先行実施が始まるタイミングであった。「2010年代にSSHの指定を受けていた際、産官学の協働により個別にテーマを立ててデータを集めて検証し、さらに課題を見出していく学びの良さや外部人材の有用性を教員皆が感じていました。それを普通科にも展開できればと考えていたところ、総合的な学習の時間が総合的な探究の時間に改められたため、力を入れていくことにしました」と新澤氏は説明する。

同時に、国公立大学の合格実績を上げるために課外授業で授業数を重ねて生徒に知識や解き方のパターンを詰め込み、「行きたい大学」ではなく「行ける大学」を指導するという従来の方針に教員のなかで疑問が生まれていたことや、少子化が進むなか「行ける高校」ではなく「行きたい高校」として積極的に選ばれる学校にしたいという考え等も動機となり、「詰め込みではなく、自ら考える力を養い、自走できる生徒を育てる」「自ら考える力を養えるよう、生徒に時間を返していく」という方針で改革を進めていくこととなったという。

具体的には、「総合的な探究の時間」が充実したものになるよう体制構築を進めたほか、2019年度には県内の他校に先んじて朝のホームルーム前の課外授業(朝課外)を廃止。2023年度からは学期中の課題の量や夏季休業中の課外授業の時数も減らし、学校が課題を与えるのではなく生徒が自身の学習上の課題をふまえて学ぶことを促す等、「量より質」を追求する取り組みを進めていった。同時に、同校が目指す方向性や取り組みが文部科学省「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」にも合致したことから、2022年度より3年間の採択を受け、文理共創科の設置に至ったという。

教科科目横断型授業で多角的なものの見方・考え方を育む

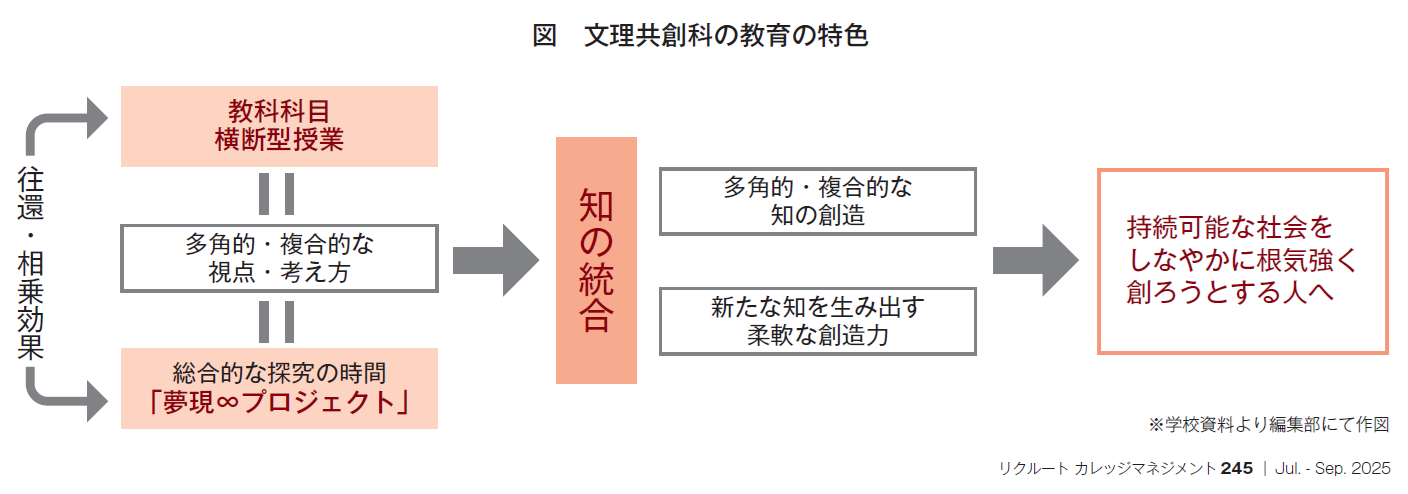

文理共創科においては、従来の普通科の教育をベースとしながら、教科科目横断型授業と総合的な探究の時間(同校では「夢現∞プロジェクト」と呼称)を通じて物事を多角的に捉え、主体的に考える力の育成を目指している(図)。「教科科目横断型授業によって多様な見方や方策の存在を知って考え方を広げ、それらを夢現∞プロジェクトで実際に使ってみる。この往還によって育成を目指します」と新澤氏は説明する。

教科科目横断型授業は2016年度より教員有志が始め、教員間に徐々に広がっていたものを、学校設定科目「知の追究」として3学年全てで年間35時間実施する体制を構築。英語や国語で科学的な題材を取り上げた文章を読む際に理科教員が入って深掘りする、「水(軟水と硬水の違い)」等テーマを一つ決め、複数の科目から見ていくといった授業を教員全員が参画して行っている。「『多角的なものの見方ができるようになる』という科目の目的を満たす題材を選ぶことと、生徒の知的好奇心を刺激する題材・内容とすることを重視している」(新澤氏)という狙い通り、生徒へのアンケートでは、「文理両方の視点から課題解決のためのヒントやアイデアを得ることができる」の項目で8割強、「多角的な視点を持つことは大切である」の項目で9割を超える生徒が肯定的な回答をしているとのことだ。

外部・地域から学び、考える探究活動

一方、総合的な探究の時間は、新学科の設置要件である大学や国際機関等との連携・協力体制(コンソーシアム等)の構築や、これら関係機関等との連携を行うコーディネーターの配置を行い「取り組みが大きく飛躍した」と新澤氏は話す。「コンソーシアムの委員の方々には随時、生徒からの相談に乗っていただき、中間・成果発表会にも参加いただいて、教員にはない視点からのアドバイスが生徒の刺激になっています。教員に対して教育上の課題を明確化する指摘を頂けるのも非常にありがたい」と新澤氏は話す。コーディネーターについても「生徒の探究活動に伴走して地元の事業者とのつながりを作ってくださり、この2~3年で連携先が100カ所ほどに増えました。生徒達も、校内で調べて考えるだけでなく、企業に話を聞きに行く、地域に見学に出て行く等の選択肢があることを知る機会となり、積極的に外部とつながろうとするようになりました」と話す。

その積極性や「自ら考える」という姿勢は進路選択にも表れてきているという。「様々な大学の研究室を調べたうえで『自分が学びたいのはここだ』と行きたい大学を明確にする生徒が多く見られるようになってきています。2024年度入試でも多くの生徒が第一志望の大学に合格しました」と新澤氏。「知の探究や夢現∞プロジェクトを通じて知的好奇心が刺激されて学ぶ楽しさを実感することで、生徒は自ずとより高度な環境で学び、探究することを望むようになり、学力伸長にもつながってくると感じています」と続ける。今後も、生徒がじっくりと考える時間を確保できるよう、生徒に時間を返す取り組みを進めていくとのことだ。

加えて今、新澤氏が課題と捉えているのが、「クリティカルシンキングができる生徒をどのように育てていくか」だ。「本校の生徒は素直で、大人の言うことは正しいし守らなければならないという考えを強く持っている傾向が見られます。相手の話をひとまずは受け止めたうえで、自分のなかで咀嚼して疑問に思ったことはぶつけてほしい。そういった、常に疑問を持って授業を受けるような生徒をどのようにして育てていけばいいのか考えていきたい」と新澤氏。同校の挑戦は続く。

理科と英語の横断授業「天体と神話」。

宇宙探査に関する英文記事を読み解き、地球外生命体の存在について科学的に考察。

天体の名称と神話の関係についても考える。

夢現∞プロジェクト成果発表会後の座談会。

コンソーシアムの委員や外部協力者から助言を得る。

(文/浅田夕香)

【印刷用記事】

「行ける高校」から「行きたい高校」へ。主体的に考え行動する「自走力」のある生徒を育てる/福岡県立八幡高等学校