建学の精神「将来の社会を担って立つ人材の育成」を現代化するフラッグシップ/京都産業大学 アントレプレナーシップ学環

- 建学の精神「将来の社会を担って立つ人材の育成」の実現を目指し、10学部18学科を京都市北区上賀茂の神山キャンパスで展開する一拠点総合大学。企業や行政と連携し複数回・長期の就業体験を含む学修プログラム、日本型「コーオプ教育」で広く知られる

- 2015年、50周年を機に策定した中長期事業計画「神山STYLE2030」を軸に大学改革を進める

- 2026年、経営学部・法学部・現代社会学部を連係協力学部としてアントレプレナーシップ学環(学部等連係課程)を設置

- 2023年に開始した全学教育「アントレプレナー育成プログラム」を核とする

京都産業大学(以下、京産大)は2026年アントレプレナーシップ学環(学部等連係課程)を設置する。その設置趣旨や背景等について、学環長(就任予定)の中谷真憲教授、学環設置準備事務室事務長で社会連携推進機構イノベーションセンター課長の奥村靖之氏にお話を伺った。

イノベーションを起こす人材を育成するための専門スキーム

まず、設置の狙いについて伺った。中谷氏は、「本学の建学の精神に立ち返りながら、現代的な教育改革として構想しました」と概観する。京産大の創立者である荒木俊馬は、天文学者でありつつ、大学紛争に荒れた日本の大学教育の行く末を憂い、将来の社会を担って立つ産業人の育成こそ必要と考え、理想とする総合大学の設置実現に向けて奔走した人物である。

片や現代はAI等の革新的技術が社会のあり方そのものに大きな影響を及ぼし、国際情勢等の不透明さも相まって、将来の不確実性が増大している。中谷氏は、「こうした時代に人がなすべきことは、社会の変化や課題に向き合い、技術等を用いてその解決と経済成長を符合させ、社会をより良い方向に動かしていくこと。つまり、『イノベーション』を起こすことです」と話す。国策を見ても、こうした人材育成を大学に期待する向きは強い。京産大はこうした動きに呼応しつつ、建学の理念に基づく人材育成を現代の背景を踏まえて実践していくという。

社会的イノベーションを仕掛けられる人材育成のために起業プロセスを活用する

では、京産大が同学環で育成するのはどのような人材なのか。設置趣意書には「未来の当事者」という言葉が育成人材像として何度も登場する。奥村氏は「アイデアを作る・構想するだけではなく、その実現まで踏み込まなければ、社会は変わらない。自らの構想を描いて当事者として行動を起こせる『起動家』、自走できる人を育成したいと考えています」と話す。そのためには、従来型の教育に比べて社会に開き実践的にしていく必要がある。「新たな価値創出に向けて自走できる人材を育成するために、本学は起業というマイルストーンを活用したい」。起業が必ずしも目的なのではなく、より良い社会を創るために必要なマインドを得るのに、起業プロセスが適しているので、手段として用いるということである。

社会課題は1つの専門分野で解決できることは限定的であり、また事業構想の企画・プロセス設計では様々な角度での検討が必要になるわけで、学部にはせず、体制自体が分野横断的な連係課程を作るに至ったという。「社会的要請を背景に、本学は『神山STYLE2030』の一環としてアントレプレナーシップ教育への対応を構想していましたが、正直なところ、当時まだ耳慣れないアントレプレナーシップを謳って学生に支持されるのか不安がありました」と奥村氏は回顧する。ターニングポイントとなったのは2020年度、文部科学省「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」(Plus-DX)にデータ駆動型教育推進計画が採択され、学生の学修成果や学修行動が可視化されたことである。そこで起業を志向する学生が一定数存在することが判明したため、2023年に全学部・全学年を対象とする「アントレプレナー育成プログラム」を開設したところ、相当数の、かつ非常に温度感が高い学生が集った(科目全体の定員280名に対して、2023年度:295名、2024年度:413名、2025年度前期:381名が受講を希望)。ここで教育の手応えを得て、学環の検討をスタートしたという。

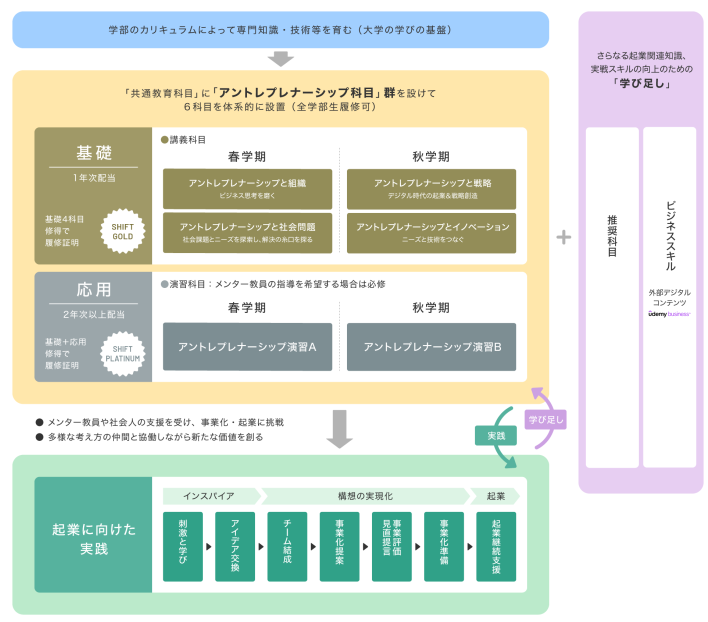

図1 アントレプレナー育成プログラムの概観

社会連携によって一人ひとりの社会的付加価値の最大化を図る

中谷氏は公共政策学の専門家で、2013年にNPO法人グローカル人材開発センターを創設し、「大学の専門教育と現実社会のニーズ、特に経済界の人材ニーズとをどう橋渡しするか」を軸に、京都という地域に根差し、公共マインドを持って地域経済の発展を支え、かつグローバルな視点で思考し行動できる人材を産学協働で育成するという「教育の社会化」をコンセプトに、学生や社会人の人材開発に取り組んでいる。「学生と産業界の相互交流を進めるNPOとしては京都における最大の組織で、多様な企業や京都経済四団体等が若者育成や若者とのアイデア創発のために集い、大学へのPBL提供や企業研修等を行っています」と中谷氏は説明する。企業が若者の感性やアイデアに触れて創発的にアップデートしていく場でもある。「人口減少の時代は、マスプロ的なアプローチではなく、一人ひとりの生産性を向上し、社会的付加価値の最大化を図っていかなければなりません。多様な人材が混ざり、刺激し合うことでシンプルに面白いことが起きる。社会とつながるプロジェクトを経験するなかで社会への当事者意識が芽生える。自らの使命に気づく。そうした人材開発こそが必要であり、そこには学内外の連携スキームが必須です。本学環はこうした思想に基づき教育を行っていきます」。

5つのDPを達成するためのカリキュラム

学環では育成人材像を「自らのアイデアを実現するための知識・スキル・自己変革力を有し、広く社会や先端の技術に目を向け、多様な人々の共感と協力を得ながら、社会の発展に向けて新しい事業の創出や革新へ、起業家精神(アントレプレナーシップ)をもって果敢に行動していくことのできる人材」と定め、5つのディプロマ・ポリシー(DP)を卒業要件として設定している。この人材像、DPの設定に当たっては、産業界や起業家の人々に実際にヒアリングを行ったという。

DP1:世界観を広げ、自らの見解を確立できる

DP2:アイデア・構想を事業計画化し、他者に提示できる

DP3:実証的企画を試行し、構想・計画を精緻化できる

DP4:目標に向けて、自律的に事業を進めることができる

DP5:起業家精神をもって、挑戦し続けることができる

この5つをクリアするために構築されたのが、「知識を教えるだけではなく使い方を教えるカリキュラム」であると中谷氏は述べる。「本物のビジネスとは、社会の課題を発見し、その解決に対して人々が対価を支払うものです。学部等連係課程ともなると単独学部より網羅する課題の数も劇的に増えます。一拠点総合大学のスケールメリットを活かすことで、学生の視界は圧倒的に広がるはず。だからこそ本学環では、そうして見いだした課題を段階的にビジネスとして形にし、実際に解決していく、解いていくための方法を学びます」。

カリキュラムは「基盤科目」「展開科目」「演習科目」の3種類の科目で構成される。まずは基盤科目で事業構想に当たって必要となる基礎的な知識・技能を学ぶ。展開科目は連係協力学部である経営学部・法学部・現代社会学部が開講する授業科目を活用した区分だ。そして演習科目は「演習」「セルフ・カルチベーション」で構成される。

図2 アントレプレナーシップ学環のカリキュラム概観

自走のブースターとなるセルフ・カルチベーション

「演習」は1年次で学んだ基礎をもとに、仲間と試行的な計画を立案し、最終的に事業計画の企画・発表を行うなかで、知識を応用・活用する方法を段階的に修得する科目だ。「セルフ・カルチベーション」とは、直訳すると「自己開拓」という意味で、教員の指導・伴走を受けながら、学生が各自のビジネスを探究し、それを実現していく。自らの仮説に基づいて企画・目標を立てて取り組み、実践と検証のステップを踏むことで自らの成長や不足を実感し、他者との意見交換から新たな視点を得て、さらに事業構想の深化に向けた学修や行動を主体的に展開していく実践型演習科目だという。こうした学修と実践を往還するなかで、アントレプレナーシップや行動力、学び続ける姿勢を身につける。中谷氏はこれを「ティーチングからコーチング、そして自走への転換」と称する。教員がティーチングする立場から、学生を主語にした営みにおけるコーチング・伴走役へと変わり、学生は与えられた課題ではなく、各自の事業構想に応じた学修を展開する。最終的には自走していく。

この「学修と実践の往還」は言うは易しで、やってみなければ社会への価値創出にはならず、やってみれば大いに刺激を受けて楽しかった、で終わりやすい。高校の探究活動等でもよく聞かれる話だ。そこから教育設計上の位置づけに立ち返り、その役割を満たせているか確認しつつ、学生が自分の成長や不足を感じ取り、学修の必要性や足りない観点を見いだし、座学でその観点を補填できるように教員が伴走する必要がある。京産大はコーオプ教育等でこうした往還を創出するノウハウが蓄積されているようだが、中谷氏によるとコーオプ教育とアントレプレナーシップ教育は「似て非なるもの」であるという。

「社会とつながっていくことは同じですが、コーオプ教育はキャリア教育で、言葉を選ばずに言えば『どうやって会社の人になるのか』という教育です。一方でアントレプレナーシップ教育は、自分の人生をデザインし、自分の組織を立ち上げ、当事者となってアイデアを事業化していくということなので、起点が会社か自分かの違いがあります」。会社を成長させるための人材育成・輩出も、事業を0→1で立ち上げるマインドを持つ人材育成・輩出も両方大切だが、今回は後者のスキームなのである。前身である「アントレプレナー育成プログラム」を立ち上げた際、こうした活動を継続的・発展的に運営していくための運営組織である「イノベーションセンター」や学生の活動拠点である「Innovation HUB」、「Innovationラウンジ」、「Innovationラボ」といった環境も整備しており、取り組みを推進していく。

「探究」との親和性から展望する高大接続

高校や高校生からの反響は大きく、2022年度から高校で導入されている新課程「探究」との親和性の高さは募集上の強みと言えそうだ。前述したNPOに集う約3割は探究学習等で地域に関する活動をしている経緯で自主的に集まった高校生だという。「高校の探究で社会課題に向き合うことが面白かったという経験者は、恐らく本学環に行動特性として符合すると考えます」と奥村氏は述べる。よって同学環設置は高大接続としても強力に機能する。「高校時代の3年間と本学環の4年間、合計7年間で社会的イノベーションを軸に高大の教育がつながれば、相当なことができるはずです」と中谷氏は期待を寄せる。「社会が求めるアントレプレナーシップを持つ学生は、幅広い企業の人材ニーズにも合致します。高校までの探究をさらに高度化し、社会につなげるスキームになれれば」。中谷氏の言葉は力強い。

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2025/9/25)