入試は社会へのメッセージ[15]学力評価・併願可能型年内入試のインパクト/東洋大学

東洋大学は25年度入試で学校推薦入試基礎学力テスト型を導入し、大きな注目を集めた。紙幅の関係上、詳細は小誌242号をご確認いただきたい(※1)。本稿ではその成果と今後について、入試部長の加藤建二氏に伺った。

初年度志願者数は約2万人の人気区分に

まず、定量的な成果を見ておきたい。初年度の当該入試区分の募集人員は578名(全入試区分に占める割合は約8%)、志願者数は1万9610名、合格者数は4194名、入学者数は906名(倍率4.68倍)。併願可であるため合格者はのべ数であり、実合格者に直すと2500名程度、実質的な入学歩留率は40%弱という、極めて歩留率の高い区分となった。また、合格後即本手続きという人が1割以上存在したという。第一志望、あるいは他入試を受ける予定もあったが合格で受験活動を終えた層であろう。

こうした好調な結果は、東洋大学全体の入試結果も前年度比110.5%(+1万852名)の11万3762名となっていることの影響もあるだろう。つまり、大学全体も増えるトレンドでの結果だ。「もともと年内で学力型試験を実施することに対する高校側のニーズは高いと見ていた」というが、関東地方は慣例的に、年内の推薦入試とは専願で1校しか出せないものという根強い認識がある。他大学でも併願可能な総合型や推薦型の導入は少しずつ増えてきたが、このタイミングで東洋大学の入試難易度的ポジショニングと一定以上の規模で実施したことによる反響は大きかったと言えそうだ。

大学教育のレディネスを入試で問うための改革

加藤氏は、「入学後のパフォーマンスはこれから追跡調査となりますが、本入試導入の最大の狙いは、年内入試の課題である『基礎学力担保』でしたので、そうした意味では目的は概ね達成と言えます」と総括する。「基礎学力担保」という観点は入学者の入学後パフォーマンスを入試区分別に検証した結果から来ており、つまり大学教育へのレディネスとしての基礎学力が年内入試で不足しているというのが設計の起点だ。東洋大学で学んで成果を出すには、一定以上の基礎学力が必要であり、特に課題であった年内入試にメスを入れた形である。

本区分は学力を軸足に併願可能であることから、他校第一志望層(一般選抜型)の前哨戦・あるいは滑り止めとして機能すると見るのが自然な向きだったが、東洋はこうした一般受験層と、もともと東洋の年内入試を受けるつもりの受験生の学力が確実に担保される形、両方のニーズを満たす形を模索したという。

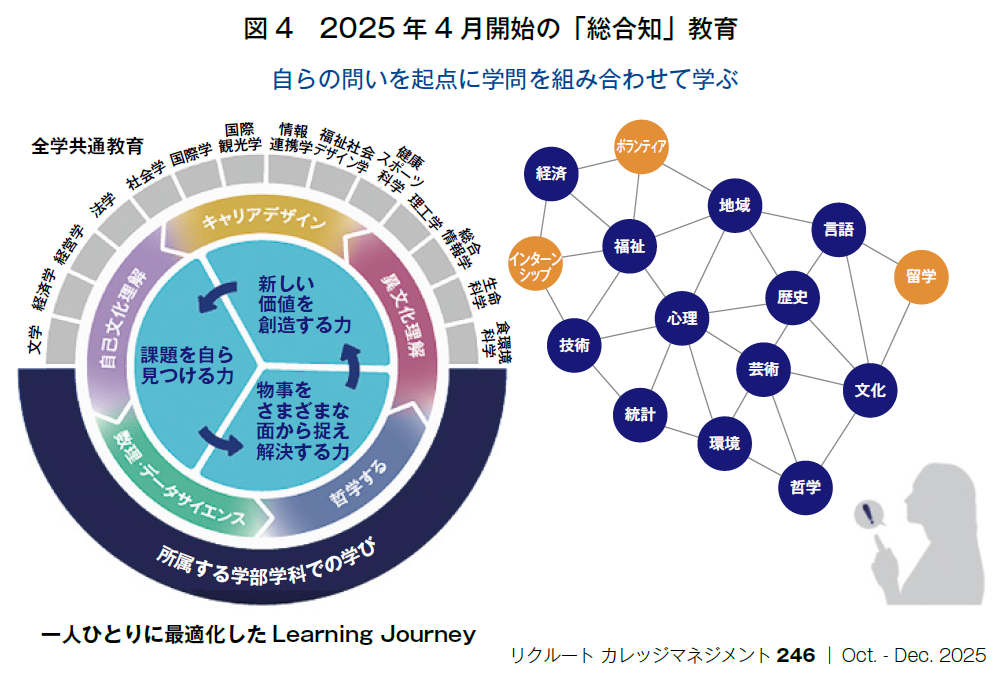

そうした狙いを受け、数だけでなく質的な特徴も顕れた。図1が端的に示す通り、基礎学力テスト型志願者・入学者の高校ランクにおいて、上位校の占有率が一般選抜とほぼ同じ値となった。一般選抜の受験層の併願またはそこに並ぶ学力帯の受験層であったことが分かる。なお、東洋大学全体で見ると、入学者の高学力帯占有率が最も高いのは共通テスト利用入試、次いで一般選抜と基礎学力型という状況だという。

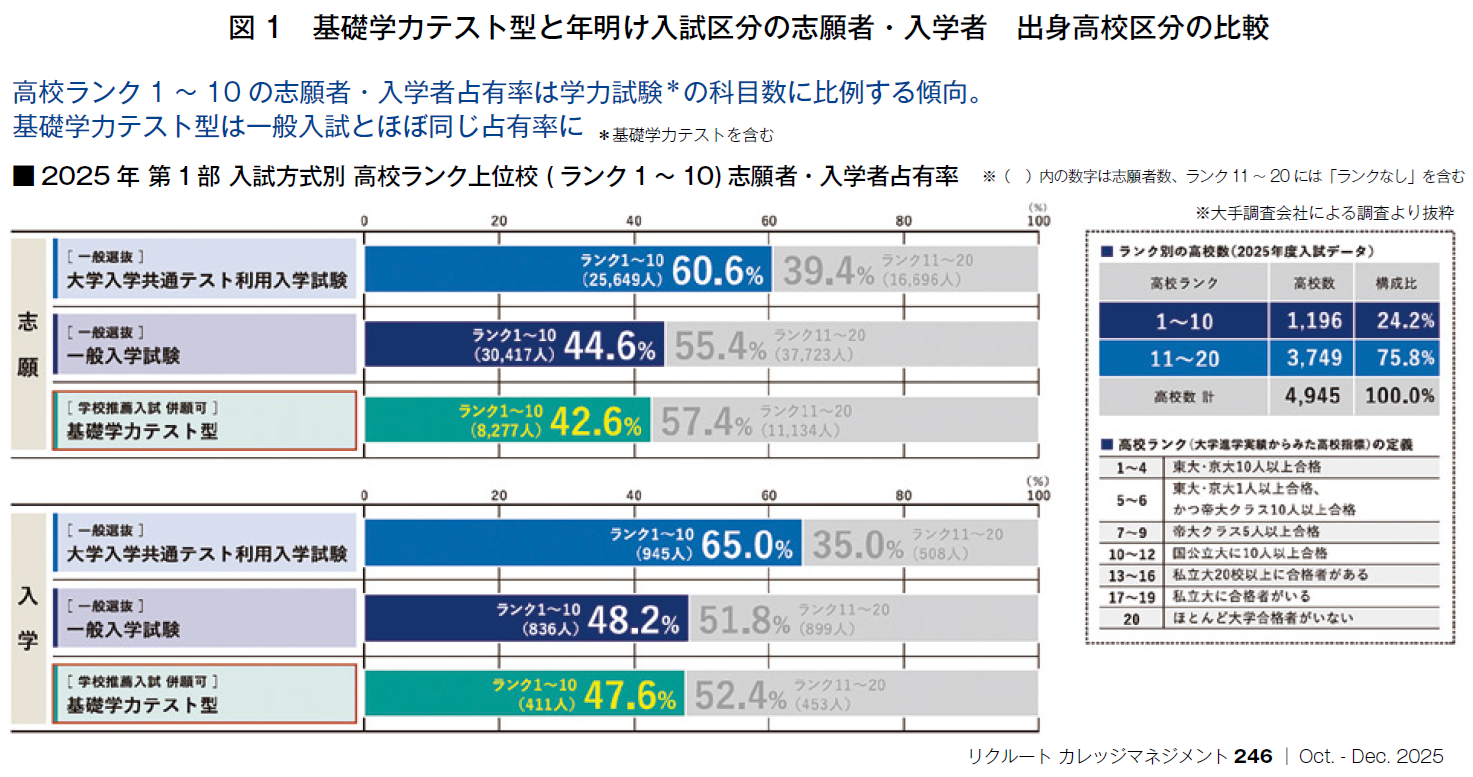

キャンパス別に見ても特徴があるという。「白山キャンパスは立地と学部学科構成から、もともと都市部学力上位校との一般選抜での併願が多い傾向があります」と加藤氏は話す。一方、他の3キャンパスや資格系学部は東洋が第一志望で複数機会を求めて受験する年内層が多かったという。キャンパスごとの結果は図2をご参照いただきたい。

特性の異なる年内入試と年明け入試の間に存在感を発揮

逆風もあった。入試実施直前のタイミングの文部科学省の入学者選抜協議会で、大学入学者選抜実施要項から逸脱した事案として物議を醸し、年末には文部科学省から全大学へ入試日程遵守についての通知が送られた。こうした状況を不安視して生徒を送らない判断をした高校も見受けられたという。そこは学校推薦型という区分の特性上、高校が推薦状を出さなければ受験生は出願できないのだ。

メディアでも注目を集めたが、「本区分実施発表後はオープンキャンパス参加者が増え、実際にどのレベルまでどのくらい合格できるのかをよく聞かれました」と加藤氏は話す。大学側は新規導入の定量・定性的インパクトを正確に推し量ることが難しいが、受験生側も過去問や過去実績がない状態では入試難易度や合否基準の予測が難しい。結果、初年度は受験層の学力レベルの幅がかなり広く、合格ラインが高い傾向だったという。2年目となる26年度入試では初年度の合格状況を踏まえた検討となるため、学力は現実的に合格可能性が高い上位層に絞られ、かつそこが増えることが想定される。「結果として一般選抜型が増加し、第一志望率や歩留まりが変化することも考えられます」と加藤氏は述べる。

初年度結果を受けて高校からは、高い志願倍率に「送り出した生徒がなかなか受からなかった」という声が多く聞かれたという。高校側の感覚としては、基礎学力テスト型にも対応できるが一般選抜では合格が不確実なレベルの生徒を送り出したが、実際は一般選抜と同等の難易度だったため、厳しい結果になったところが多かったものと窺える。また、次年度も形を変えるとはいえ継続することに対しては歓迎の声が圧倒的に多いという。「年内入試の主流ではないかもしれませんが、大学のカレッジレディネスである基礎学力を確認する入試として機能していることを、好意的に見てくださる声が多いことに感謝したい」と加藤氏は述べる。東洋大学は近年、基礎学力テスト型に限らず大学教育へのレディネスという意味で基礎学力を重視し、一般選抜では文系学部への数学導入や教科科目数を増やす多教科型の入試改革を進めており、こうした大学教育を起点にした入試改革の流れは、高校から見ても筋の通った理解しやすいものであるようだ。既存入試区分では基礎学力に課題がある年内入試と、学力は担保されているが志望度や教育への主体性に課題があった年明け入試で特性が異なっていたが、今回の基礎学力テスト型がその間にレイヤーを作った形となった。

入試設計で重視する学力評価と主体性のバランス

東洋大学は「学修意欲の高い入学者の確保」「第一志望者の割合を50%以上へ向上」「アドミッション・ポリシーに合致する入学者の確保」といった募集上の目標を掲げている。こうした目標へのアプローチはどうなっているのか。

基礎学力を重視し、年明け・年内入試をともに改革してきた東洋大学からすると、こうした基礎学力テスト型を強化する一方、年明け入試の数は減らしたくないのは道理である。一方で、昨年は指定校推薦が増加したが、指定校は「学部はどこでもいいから東洋大学へ」という指導が多いように見受けられる面もあり、「指定校は専願で第一志望に見えますが、必ずしも入学後伸びるとは言い難い層が来やすい仕組みになっている」という。よって募集人員の調整等は学力や志望度合いの低い入試区分から、総体的に高い区分へのスライドが中心となる。こうした工夫の積み重ねで第一志望率は24・25年度入試の2カ年で目標とする50%を超えたところだが、「基本的に検証期間を5年と置いているため、28年度まで見ないと正確なところは分かりません」と加藤氏は慎重だ。そのうえで、「本学としてぜひ来ていただきたい高校は別ですが、基本的な考え方としては今後も指定校枠を極力増やさず、学力レベルを落とさずに50%を達成したい。そのためには、人員調整だけではなく、基礎学力テスト型と一般選抜の第一志望率を今より上げていかないといけません」と気を引き締める。

26年度は総合型選抜に変更

東洋大学の基礎学力テスト型導入公表後、文部科学省の入学者選抜協議会にて、こうした学力検査型を年内で実施することの是非について議論がなされた。報道等で注目された読者の方も多かったことと思う。最終的には令和8年度大学入学者選抜実施要項にて、学校推薦型・総合型の両選抜において学力テストを実施する場合は、試験期日に係る規定(2月1日から3月25日までの間の実施とする規定)の対象外としたうえで、調査書等の出願書類に加え、もう1つの評価方法(小論文、面接、実技検査、エッセイ、口頭試問、ディベート、集団討論、プレゼンテーション/志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等の活用)と組み合わせて丁寧に選抜することとされた。

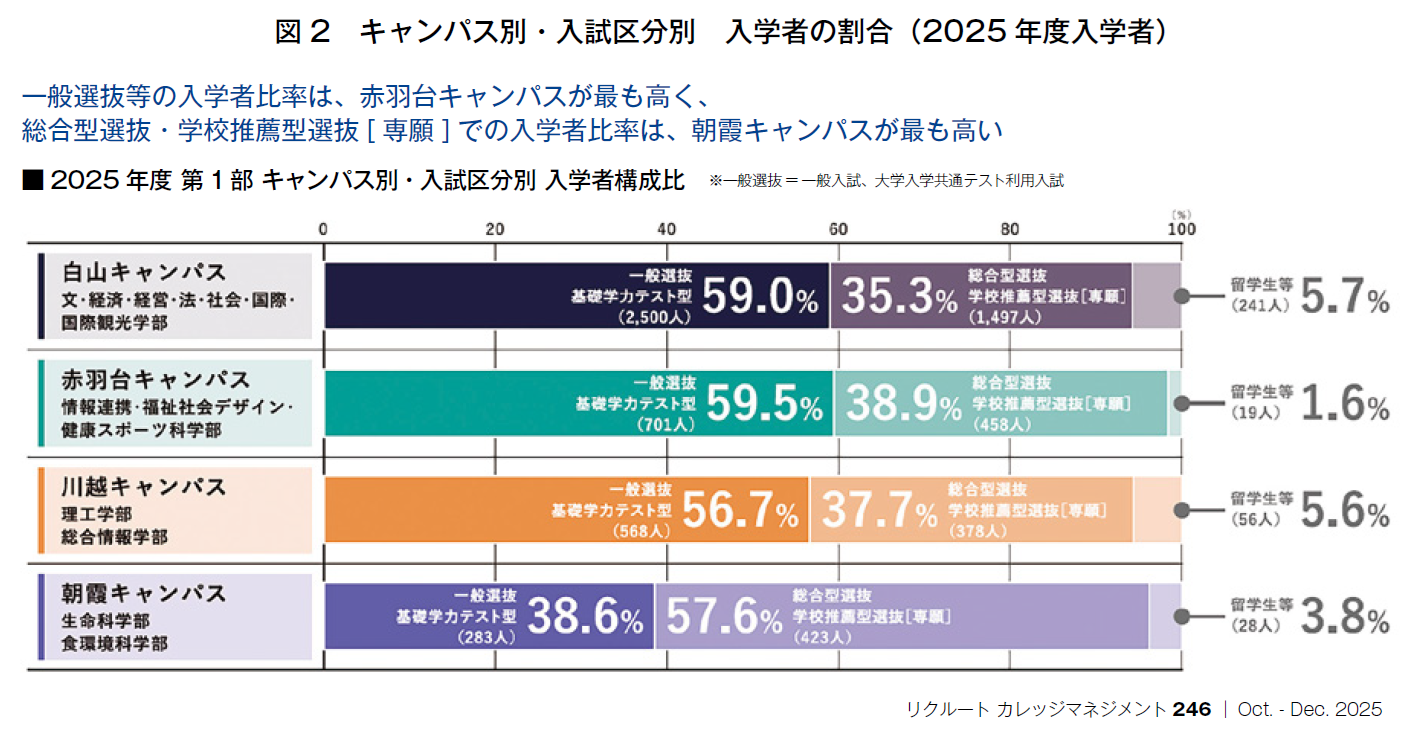

東洋大学ではこうした規定変更を受け、26年度は総合型選抜に変更したうえで、事前課題小論文を評価方法に追加して実施する。募集人員も現状の578名から641名に増やす。入試会場も一般選抜同様全国19会場にまで増やし、特に地方国公立大学志望層の併願先を積極的に狙う。概要を図3に示した。

総合型に変更することで、令和8年度要項で提示された推薦状の形式への対応は不要となる。これがどのように結果に影響するか、より東洋にフィットした受験層が挑戦する流れを広げることができるか、注目が集まる。

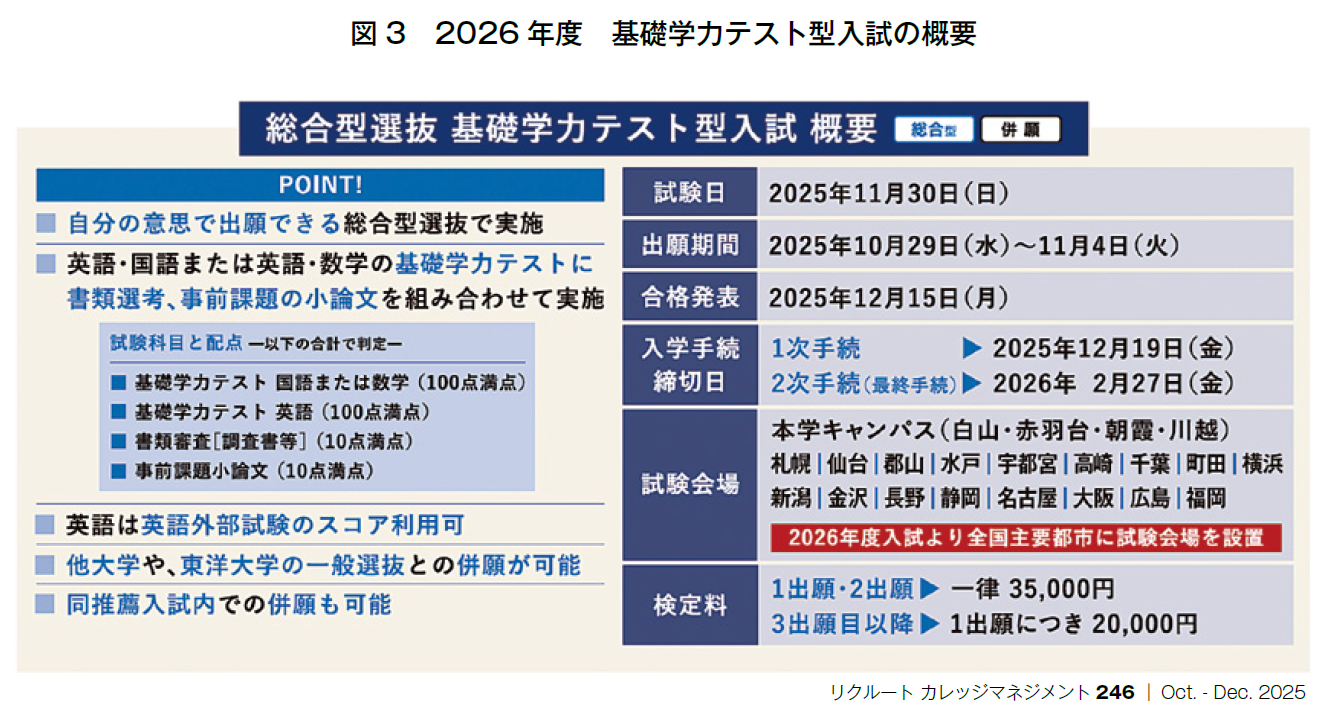

加藤氏が繰り返すのは、「目指す教育を実現するための入学者の確保」という考えだ。大学として展開する「総合知」教育(図4)、専門教育を受けるために必要な資質・能力を入試で丁寧に評価するという大学入学者選抜の大原則に、引き続き真正面から取り組む。