地域に最適化された実践教育が日本の中小企業の未来を拓く/三条市立大学 工学部 技術・経営工学科

2021年4月に開学した三条市立大学は、2025年3月に完成年度を迎えた。開学に至る検討背景や教育設計の狙い等を振り返りつつ、現状についてアハメド シャハリアル学長に伺った。

- 新潟県三条市に2021年4月に開学した公立工業系大学

- 技術とマネジメント力を兼ね備えた「イノベーティブテクノロジスト」の育成を掲げる

- ものづくり地域である点を活かして地域企業と緊密に連携し、地域をキャンパスとして、専門性である工学と、社会実装に必須となる戦略やマネジメント力を磨くカリキュラムを展開

若者の流出を防ぐより、外から若者が流入する魅力ある大学作りを

新潟県三条市は江戸時代から続く「ものづくり」の街である。金属加工集積地として、隣接する燕市と合わせた「燕三条」の名で世界的にも知られている。「金属加工」と一言で言っても、刃物や洋食器、アウトドア用品といった生活用品から作業工具等、業界を問わず多彩に技術を応用・展開しているのが特徴だ。

しかしこうした基幹産業も人口減少により担い手が減少し、技術をどのように次世代につなぐかが課題になっている。また、市内には高等教育機関がないため、大学進学のタイミングで若者が市外に流出してしまうという構造的な問題もある。こうした背景から、市は若年層の転出抑制を図り、基幹産業で求められる人材を育成するための高等教育機関の誘致または設置を市の重要政策の1つとして、2015年三条市総合計画において位置づけた。

なお、シャハリアル学長は、設計における視点をこう説明する。「若年層の流出はその頃から起こったのではありません。高いところから低いところへ水が流れるように、若者が都会に流れるのは昔も今も自然現象で、強制的に止めることはできません。流出が問題なのではなく、それを上回る流入を創り出せていないことが問題です。だから、外から見て魅力的な教育機関を作り、産業の将来的な持続可能性を見据えて若者を呼び込むことを考えました」。

地域の中小企業を元気にする「イノベーティブテクノロジスト」

三条市立大学は燕三条地域を中心にした160社を超える実習連携先企業の協力のもと、大学と企業を行き来しながら学生が学ぶ、地域をキャンパスとした学修を特徴とする。

育成人材像として掲げるのは「イノベーティブテクノロジスト」。この人材像には学長の強い思いが込められている。「テクノロジーのことも分かっていて金銭感覚もあり、中小企業で社長の右腕になることができる人、イノベーションを生み出し育てることができる人材のイメージです」。そしてこう強調する。「イノベーションと戦略は密接に関係します。イノベーティブなアプローチをとるために多様な戦略筋を描き、そのなかの最適解を模索できること。イノベーションを起こすために、これまでにない新規の方策を選ぶことができること。こうした人が地域の中小企業に多く輩出されれば、地域はもっと元気になるでしょう」。

シャハリアル学長はバングラデシュ出身で、1988年の来日以降、国内の大学で研究を続けてきた。専門は応用システム工学で、日本の産業構造等にも造詣が深い。「日本では大学の研究が実用化されるケースが非常に少ない。それは、市場に出す、社会への価値として生み出すことについてエンジニアが戦略的でないからです。ただ知識を持ち技術に秀でているだけでは、単なるエンジニアに過ぎない。工学がイノベーティブなアプローチを社会にローンチするためにはその背景にある戦略が大事になります。我々が育てたいのは、自ら社会でイノベーションを起こすことができる人材です」。そのためには、イノベーションのプロセス全体を俯瞰できるかが大事だという。「ただ目の前の作業に集中して、それが何を担うのか分からないのではいけません。自らの仕事がもたらすインパクトを理解できているかどうかが大事です」。

技術による社会価値創造に徹底的に軸足を置くカリキュラム

では、具体的な教育内容を見ていきたい。シャハリアル学長は、「我々は『知識を知っている』だけではなく、『活用・応用できる』人材を育てたい」とその狙いを述べる。設置趣意書には、ディプロマ・ポリシー(DP)として4つの要素が挙げられている。燕三条地域には300年間のものづくりで培われた価値観やノウハウが蓄積されており、そこをフィールドに学生が活動することで、挙げたDP01-04が培われ、豊かな学びが実現すると考えているという。

- ものづくりの土台となる工学分野の基礎知識と技術を活用できる能力

- 物事を論理的に思考・解析し、他者との認識の共通化を図る能力

- 工学知識と技術要素を融合して新たな価値を創造し、技術が社会に与える影響を評価する能力

- ものづくり工程の全体を俯瞰し、課題に対する最適解の導出に向けて主体的に行動する力

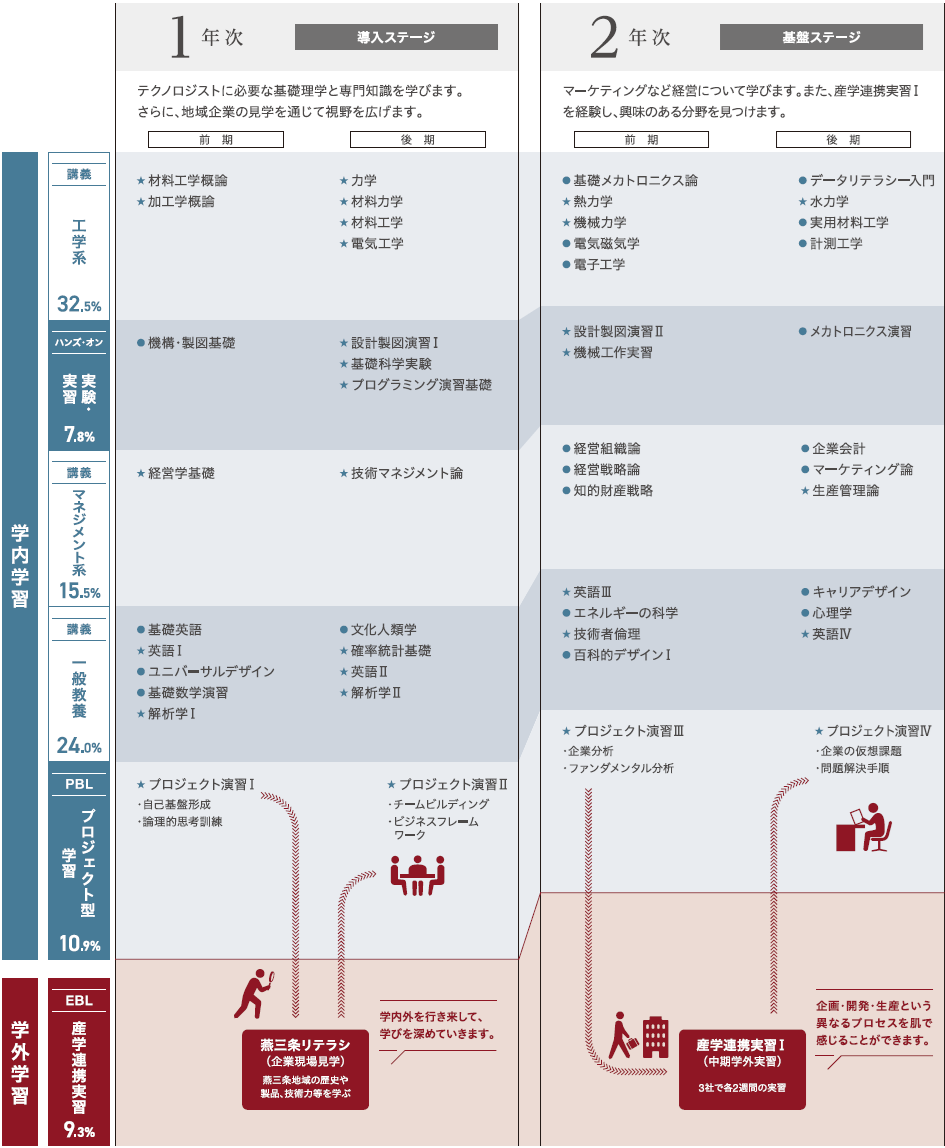

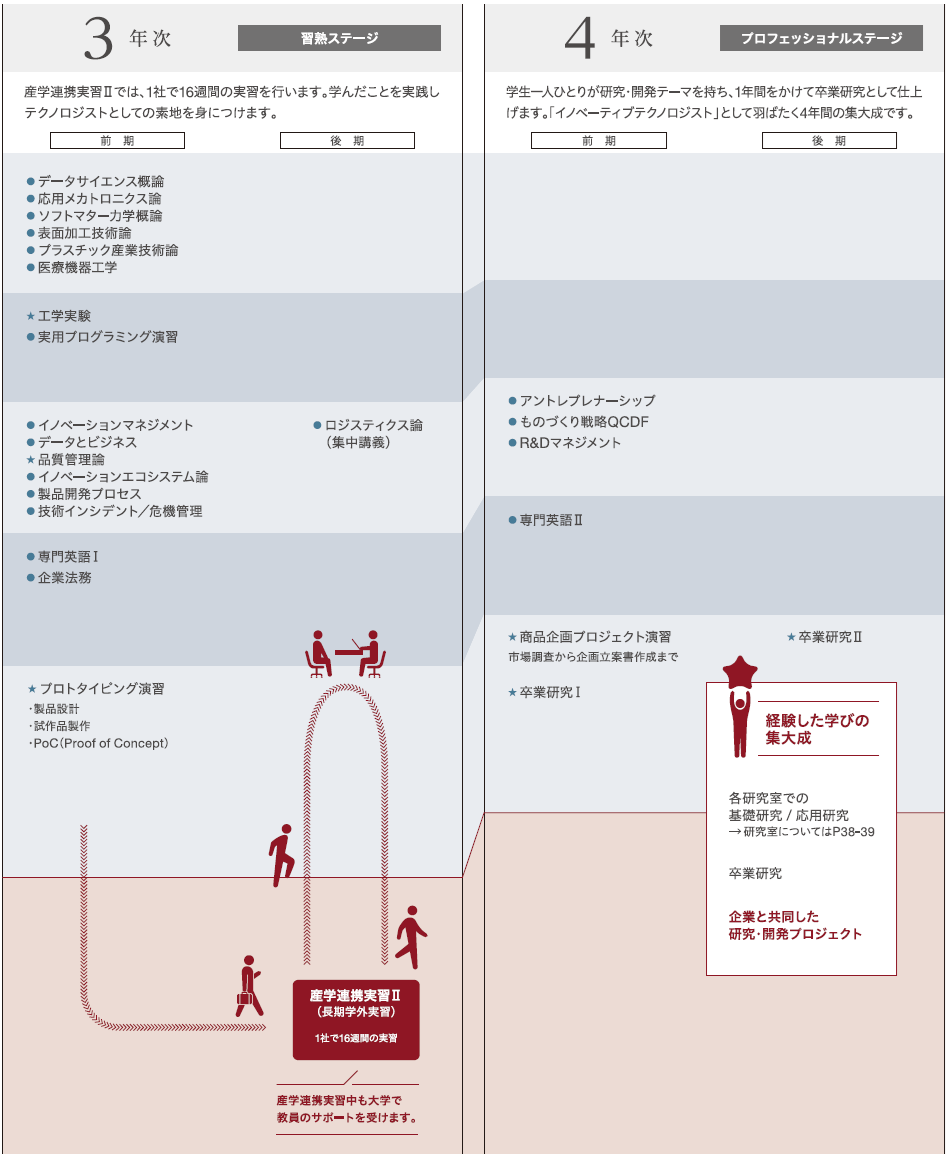

カリキュラム設計における軸は3つの学びのスタイルだ。

まず「知識」である。活用の土台となるハードスキルとして、機械工学、材料工学、電気・電子工学、情報・制御工学、ロボット工学等の幅広い工学分野の理論を垣根なく学ぶ。単独ではなく複合的に学ぶことで広い視野を獲得し、応用・実用への道筋が描きやすくなる。こうした技術的知識に加え、イノベーション創出における屋台骨である戦略・マネジメント知識も修得するため、人・物・資金・情報それぞれのマネジメントについて、理論を中心に学ぶ。

次に「経験」である。例えば製造プロセスにおける職人同士の阿吽の呼吸、納品間近な現場の臨場感等は、経験的にでなければ学ぶことができないソフトスキルであり、学内では実施が難しいため、「産学連携実習」という地域の力を借りる科目として位置づけている。1年次は「燕三条リテラシ」という科目で燕三条地域における産業構造を学ぶとともに地域企業の見学を経て、2年次の「産学連携実習Ⅰ」では、企画・開発・生産の異なる分野を2週間ずつ3社で経験し、3年次の「産学連携実習Ⅱ」では1社で16週間もの長期実習を行う。

そして、得た知識と経験を自らの感覚に「コンバージョン」するための、プロジェクト系(PBL)科目である。ものづくりの各工程・技術を体系的に理解・分析し、技術現場における課題やその解決策を提案する能力を培うため、企業分析や課題発見・解決プロセスの設計、具体的な商品開発とPoC(Proof of Concept)やプロトタイピングによる検証といった工程をチーム演習で実践していく。最終的には卒業研究で経験してきた学びの集大成となる研究・開発を行う。

図 2025年度カリキュラムの概観(大学HPより一部抜粋)

「地域企業にお世話になる前後では、学生はしゃべり方も変わります。そこまでに学んできた知識を活かせたのか、どんな気づきがあったのか。学生の成長プロセスを可視化したうえで指導に活かしています」。シャハリアル学長はこう続ける。「地域には多様な企業があり、将来的にも産業構造はさらに変化するでしょう。社会変化は予測が難しくなっています。だからこそ、学生一人ひとりが自分の適性や志向を自覚して、自らキャリアを選べるようにしたいのです。それは、自らの幸せな人生を切り拓くのに必須となるマインドです。我々は地域に根差した小さい大学だからこそ、大手校ができないような学生支援や教育価値を突き詰めています」。

掲げる教育を実現するために、大学側は地域に根差し、幅広く関係性を築いている。それは、学生それぞれが多様な企業に出会い、自分に合う企業を見つけられるようにとの思いからでもある。そのため、連携先企業を選ぶ目は厳しい。「学生のその後のものづくり人生における影響力を考えれば、どこでもよいというわけにはいきません。まず本学の教育ポリシーに賛同いただけるかは必須条件です。学びや人を含めた環境がイノベーティブでなければイノベーティブな人材は生まれませんから、実習先も含め文化醸成はとても重要です」と学長は述べる。実習後には実習の学内担当者ともコミュニケーションを欠かさず、実習についての振り返りも行う。こうした学びのマネジメントも徹底的に行い、常に自己点検によって教育の質を高めている。

地域に最適化した教育が秘めた可能性

同大学は開学以来一度も定員割れを起こしていない。また、一期生の就職状況は「県内46%、県外54%」となっている。公立大学として地域に根差す教育を設計し、地元に人材を創出しつつも、その徹底した実践力・専門性獲得と、多様な地域に当てはまる課題設定が、多くの学生の多彩な未来を拓く結果につながっているようだ。迎えた完成年度に、シャハリアル学長はほっと胸をなでおろしている。

「市民の方々、自治体や企業団体等、大学設置に関するステークホルダーが多く、皆さんが納得するベクトルの作り方には苦労しましたが、志の高い若者達が本学の教育を信じて集い、4年間の学びを経て、地域を背負って立つ資質・能力を備えて各地に旅立ってくれることを嬉しく思います」。

「日本企業の99%は中小企業で、地域経済に不可欠な存在として雇用全体の70%を支えていますから、本学の人材育成コンセプトは日本のどこでも通用すると思います」。燕三条は日本の縮図なのである。特定地域に特化して練り上げた教育が、その実、日本全体への汎用性高い人材育成につながるというのは、大変興味深い。

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2025/10/24)