地域との協働による探究的な学びを通じて「自立した学習者・表現者」を育成する/浜松学芸高等学校

文部科学省は、2021年に中央教育審議会答申において提言された高等学校の普通教育を主とする学科の弾力化(普通科改革)や教科横断的な学習の推進による資質・能力の育成を実現するため、「新時代に対応した高等学校改革推進事業」として、下記3つの取り組みを実施している。

- 新たな学科として学際領域学科や地域社会学科を設置する学校の取り組みの推進(普通科改革支援事業)

- 遠隔・オンライン教育等を活用した教育方法やカリキュラム開発のモデル事業(創造的教育方法実践プログラム)

- 教科横断的な学びの実現に必要な地域・大学等との連携・調整を担うコーディネーターを支援するプラットフォームの構築(高校コーディネーター全国プラットフォーム構築事業)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1366335_00003.htm

こうした動きに呼応する事例として、普通科改革支援事業の採択校である浜松学芸高等学校を紹介する。取り組みの詳細について、内藤純一校長と新設した探究創造科のカリキュラム開発責任者を務める大木島詳弘教諭に伺った。

- 静岡県浜松市にある私立高校。普通科、探究創造科、芸術科の3学科からなり、1学年あたりの定員は普通科196名、探究創造科60名、芸術科70名(併設する中学校からの進学者も含む)。

- 2022年度より普通科改革支援事業の採択を受け、2024年度に普通科地域創造コースと科学創造コースを「探究創造科」として再編成し、地域創造コースと科学情報コースの2コースを設けて探究的な学びを軸とするカリキュラムを構築した。

- 地域の課題を発見し、解決のアイデアを形にすることを重視したプロジェクト型学習を通じて自立した学習者・表現者の育成を目指す。

「地域創造コース」「科学情報コース」からなる「探究創造科」を設置

浜松学芸高等学校(静岡県浜松市)は、2022年度より普通科改革支援事業の採択を受け、普通科に設けていた地域創造コースと科学創造コースを2024年度より地域社会学科「探究創造科」として再編成した(科学創造コースは「科学情報コース」に改称)。目指す生徒像を「自立した学習者・表現者」とし、地域の企業等と連携した探究的なプロジェクト型学習により探究に必要な資質やスキルを身につけるとともに、進学のためだけでなく生涯にわたって学び続ける力を養うことを目指す学科である。

同校の探究的な学びの取り組みは、2017年度に遡る。この年、部活動と同等の課外活動の一環として「探究活動」の時間を設け、2020年度には文系領域の探究に取り組む地域創造コースを、2021年度には理系領域の探究に取り組む科学創造コースを設置。将来の地域を担う人材の育成を目指し、地元企業等と連携して地域を題材に探究的に学ぶプロジェクト型学習のカリキュラムを開発してきた。

その実践を通じて、安定的な定員充足という形での探究的な学びに対する地域のニーズへの対応、カリキュラムを通じて多様な経験を積んだ生徒が見据える将来の選択肢や進路の広がり、生徒が身につけるスキル・資質と推薦入試等で大学が求める学生像との合致等の手応えを得てきたことから、普通科の枠に留まらない独自のカリキュラムを設けた学科として発展させるべく新学科の設置に至ったという。

地域の企業等と協働して多様なプロジェクトに取り組んでいく

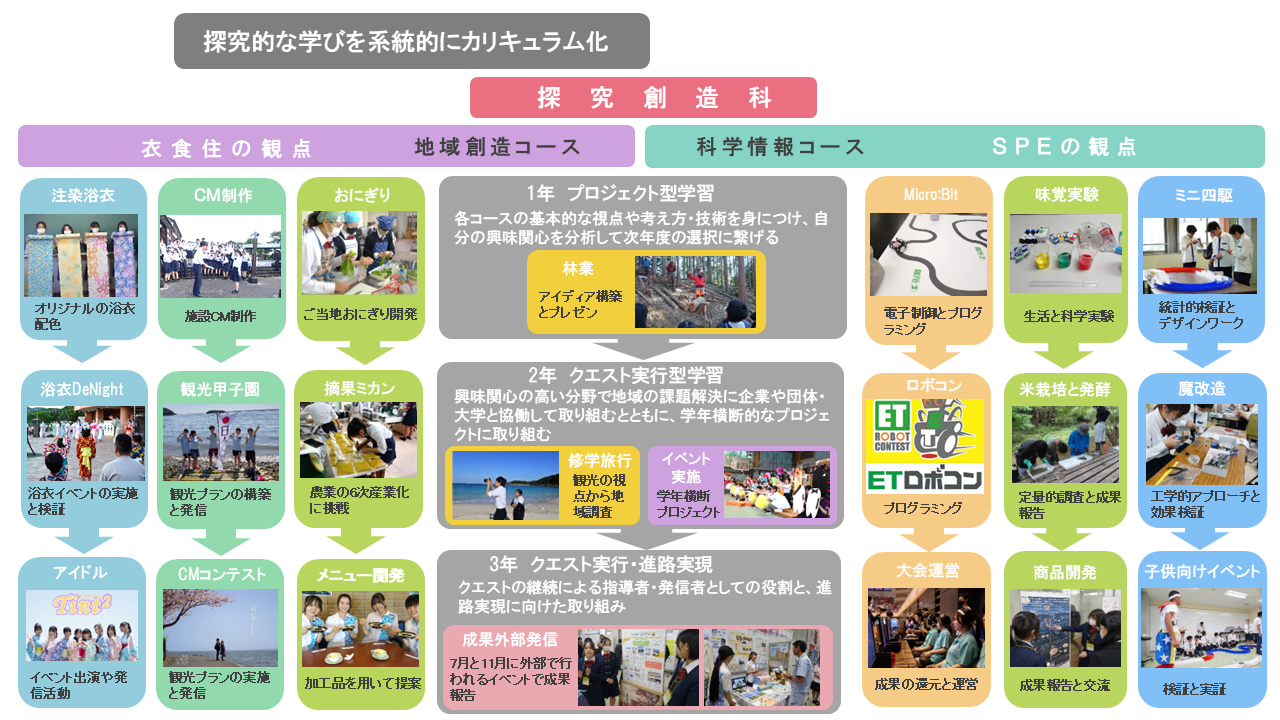

新学科の設置に当たっては、両コースのこれまでのカリキュラムとその教育的効果をもとに、カリキュラムを再構築した。それが、1年次は地域の企業等から提示された課題に35時間程度ごとに取り組む「プロジェクト型学習」を通じて探究的な学びや他者との協働に必要な資質や技術を身につけ、2年次から3年次の夏まではグループで地域の課題を発見し企業等と協働しながら解決のアイデアの実行に挑戦する「クエスト実行型学習」に、それ以降は成果発信や地域への還元、活動の振り返りに取り組むカリキュラムである(図表1)。

これらを学校設定科目「探究創造概論」「探究創造演習」(各2単位、全学年に設定)で取り組むこととし、授業時間を金曜午後と土曜午前(隔週)に計4時間、連続して設けることで企業等との連携やプロジェクトの密度を上げやすくした。

図表1 探究創造科の3年間の取り組みイメージ

一連の学習では、地域創造コースは「衣食住」の観点から、科学情報コースは「Science」「Programming」「Engineering」(以下、SPE)の観点からプロジェクト等を設定し取り組んでいく。

例えば、2024年度の1年生のプロジェクト型学習では、地域創造コースは浴衣メーカーに浴衣の新たな配色を提案するプロジェクトや、地元の静岡県立森林公園のPR動画を制作するプロジェクト、地域性を活かしたおにぎりのアイデアを地元企業に提案し商品化を目指すプロジェクト等に、科学情報コースはミニ四駆の組み立てと部品交換による有意差の検証や校内でのミニ大会の実施を行うプロジェクトや、マイクロビットを用いたプログラミングによるロボットサッカーに取り組むプロジェクトなどを行った。なお、いくつかのプロジェクトは教材としてパッケージ化して他校でも実践しており、合同での成果報告会も行っている。

プロジェクトの領域を「衣食住」「SPE」に設定した理由を、大木島氏は「カリキュラムや領域は固定ではなく、必要に応じて変更しブラッシュアップしていく運用の柔軟性を持たせることが前提」としつつ、次のように説明する。

「課題に対する何かしらの絶対的な正解にたどり着くことが目標ではなく、試行錯誤を繰り返して出した答えがその生徒にとっての現時点での正解であり、探究の過程で深めた考えや自身の思いが、学び続ける力や自分に必要な学びを取捨選択する力になるというのが私達の考えです。そのためには、なかなか答えにたどりつかないような世界的な課題等ではなく、手が届く身近なところから課題を見いだすことが適しているだろうと考え、『衣食住』と『SPE』としました」(大木島氏)

SPEについては、浜松市をはじめ県内にはメーカー等の工場が多く立地していることから、この3領域であれば協働につなげやすいだろうという判断もあったとのことだ。同時に「身近なところにある課題について考えることで、地域で活躍している大人がそれぞれにスペシャリストであることに気づき、リスペクトを持ってほしいという思いも込めています」と大木島氏は話す。

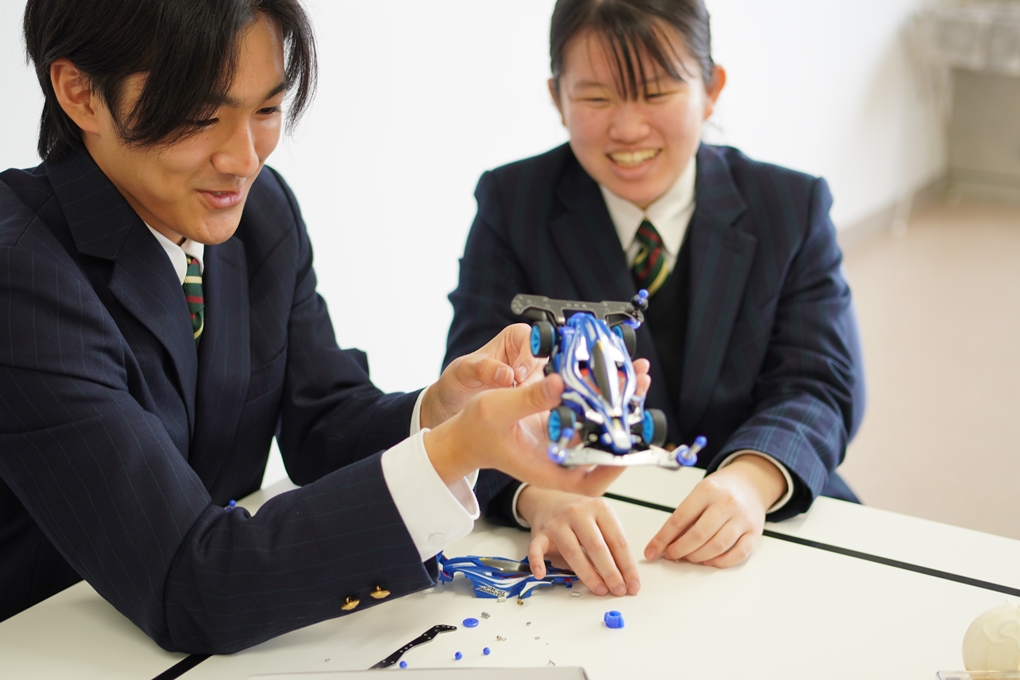

科学情報コース1年次のミニ四駆プロジェクトの様子。パーツ変更による論理的思考力の育成や、カウルデザインを通じたデザイン・アート思考の体験等を主な目的としている。

各プロジェクトでは、アイデアを形にすることを重視

さらに、同学科が重視しているのが、生徒が自分に必要な学びを取捨選択できるようにすることと、アイデアを形にすることだ。

前者の実践の一つが、2年次のクエスト実行型学習だ。教員が伴走可能な分野・領域をふまえながら、共通の興味・関心を持つ生徒同士でチームを組み、チームごとに探究テーマやプロジェクトを設定して協働する教員・企業を見つけたうえで探究活動に取り組むこととしている。企業とのマッチングを図る機会として「トークダンス」を実施し生徒と企業の協働を促している。こうして生徒が自ら必要な学びを判断し、必要な協働相手を探すことが自立した学習者・表現者の育成につながるという考えだ。

後者については、1年次のプロジェクト型学習においても、2年次以降のクエスト実行型学習においても、課題解決のためのアイデアを試作品、イベント、プロモーション動画・ポスター等、何かしらの形にすることを重視している。その意図を大木島氏は「アイデアを形にすれば反響を得られて、それをもとに改善に向けた次のサイクルを回すことができるからです」と話す。

「ART=アイデアを形にする力」として地域創造コースの設置時から重視されている点だが、新学科ではARTにリベラルアーツの意味も加え、地域創造コースと科学情報コースの生徒が協働して取り組むプロジェクトを設けたり、生徒の意思に応じてコースや文理の枠にとらわれずに生徒が必要とする教員に支援を求めることができる体制を作ったりしているそうだ。「例えば、地域創造コースで浴衣染色プロジェクトに取り組んでいた生徒達が『生地をシャツに加工して販売したい。そのためのアプリを開発したい』となれば、科学情報コースの教員にアプリ開発の方法を教わりに行くことを可能にする等、できるだけ生徒達が必要とする学びを生徒自身で選べるようにしています」と大木島氏は説明する。

地域創造コースでは、地域への成果還元として地元金融機関主催のビジネスマッチングフェアに参加。開発した製品や活動成果を発信し、興味を示した企業との情報交換を行っている。

地域と生徒に起こっている3つの変化

前身となる地域創造コースの設置から5年、科学創造コースの設置から4年が経過し、同学科に生まれている変化として、大木島氏は「地域社会の変化、入学生の変化、在校生の変化の3つが見られる」と話す。

1つ目の地域社会の変化については、「本校から地域に連携を求めていくことが主だったところから、保護者も含む地域の企業やプロフェッショナルからの協働の提案が着実に増えています」と長年、学校としての地域貢献の方法を模索し、地元の異業種交流会に参加してきた内藤氏は説明する。

2つ目の入学生の変化として、興味・関心の対象を明確に持って入学してくる生徒が増加傾向にあるという。「全国規模のビジネスコンテストでプレゼンをする在校生を見て『この先輩のようになりたい』と入学してくる生徒や、『食品の開発が面白そうだと思って』『ミニ四駆が勉強になることに興味を持って』と入学してくる生徒等、意思を持って入学してくる生徒が増えました」と大木島氏。探究創造科の受験者の約90%が同校を第一希望とする単願であることもその表れと言えるだろう。

3つ目の在校生の変化として、「『失敗してもやり直せばいい』という考え方が浸透してきた」と大木島氏は話す。「これまで、失敗も成果として捉え、それを糧にして次の挑戦につなげていくよう生徒達を支援してきました。それが探究創造科の特性として見え始めてきたかなと思います」と手応えを示す。また、進路選択においても、「学びたい領域を明確にして大学に進学する生徒が確実に増えている」(大木島氏)とのことだ。

「目指しているのは大学のゼミのような学びの環境と仕組み」(大木島氏)という同学科。現在課題としている「科目としてより適切な評価方法の設計」「教員の探究的な学びに携わるための資質の育成」「学科として求める生徒を見極めるための入試方法の改善」の3つに取り組みながら、「自立した学習者・表現者」の育成にこれからも取り組んでいく。

文/浅田夕香(2025/11/25)