大学通信教育・遠隔教育と社会人学習者の現在

社会人向け通信教育専門誌の編集長を長く務めた経歴を持つ乾が、

オンライン教育を専門とする京都大学大学院・田口真奈准教授、

日本通信教育学会会長でもある桜美林大学・鈴木克夫教授へのインタビューと3つの事例を通してレポートする。

【Report】ICT化の進行により通学制との境界はあいまい化。

大学通信教育は「学生の多様性」「出口管理の重視」を特徴とする独自の存在に

通信制大学には、『教材を授業にする仕掛け』がある

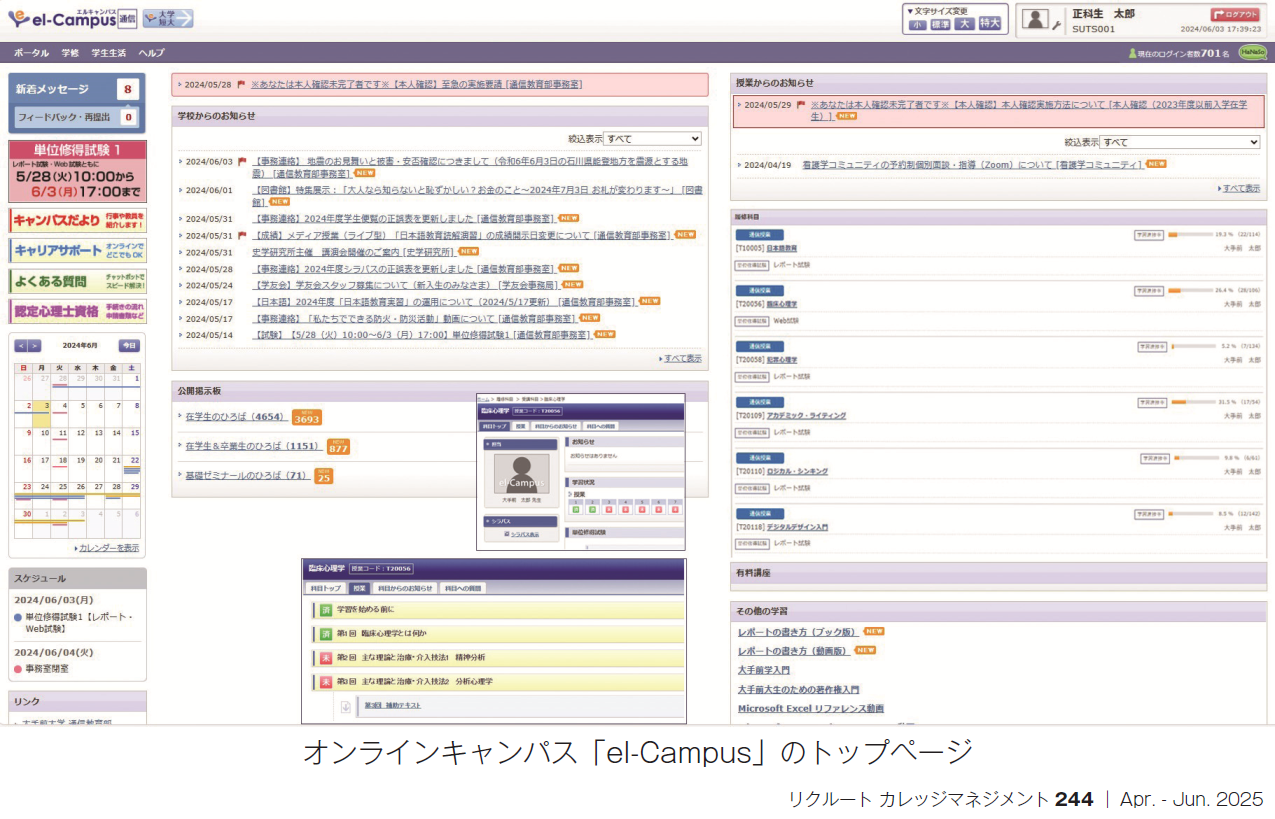

通信制大学を検討する社会人を読者対象とする専門誌『スタディサプリ通信制大学2025年度版』(リクルート2025年1月刊)は、各通信制大学による教育の内容を実際に学ぶ社会人へのインタビューとともに掲載している。これを見ると、現在の通信制大学がいかにICTを活用しているかが理解できるだろう。

教材はオンラインで提供され、スマートフォンで見ることができる。印刷教材はPDF化、オンデマンド動画は隙間時間を活用できるよう短時間の単位で編集されている。レポートの提出や添削の返送、質問への対応は専用のコミュニケーションツールを通してタイムラグなく行われている。ディスカッションはもちろん、実験のようなこれまで対面でしか行えなかった授業もオンラインで行われ、もはや卒業までオンラインで完結できる大学は珍しくはない。マイクロクレデンシャルの認定にオープンバッジを導入したサイバー大学(本誌241号32ページ)や生成AIの活用を目指す東京通信大学(Case2)のように、最新技術の取り込みも盛んだ。

「通信制大学には『教材を授業にする仕掛け』があるんです」。

そう語るのは、京都大学で長くオンライン教育を研究してきた田口真奈准教授。コロナ禍でのオンライン教育の調査研究を経て、通信制大学に注目。長く通信制大学を研究してきた鈴木克夫桜美林大学教授らと共に通信制大学10校への訪問調査を行い、その成果を『越境する通信制大学-学びのゲームチェンジャー(仮)』(田口真奈・澁川幸加・寺尾 謙・鈴木克夫編著 東信堂 2025年5月発行予定)にまとめた。

「ずっとeラーニングについて研究してきましたが、どんなに良質な動画を作成して学生に提供したとしても、それだけでは学生の学びは続かないということは分かってきています。いっぽうで通信制大学では遠隔での学習継続で長い実績がある。じっさいにうかがってみて、多様な学生に対し、その学習を遠隔からどのようにサポートするか、工夫を重ね非常に努力されている」(田口氏)。

通信制大学の授業の方法は4種類。①印刷教材等による授業、②放送授業、③面接授業、④メディア授業(同時双方向型・オンデマンド型)だ。このうち、通信制大学にのみ認められているのが、①印刷教材等による授業と②放送授業である。

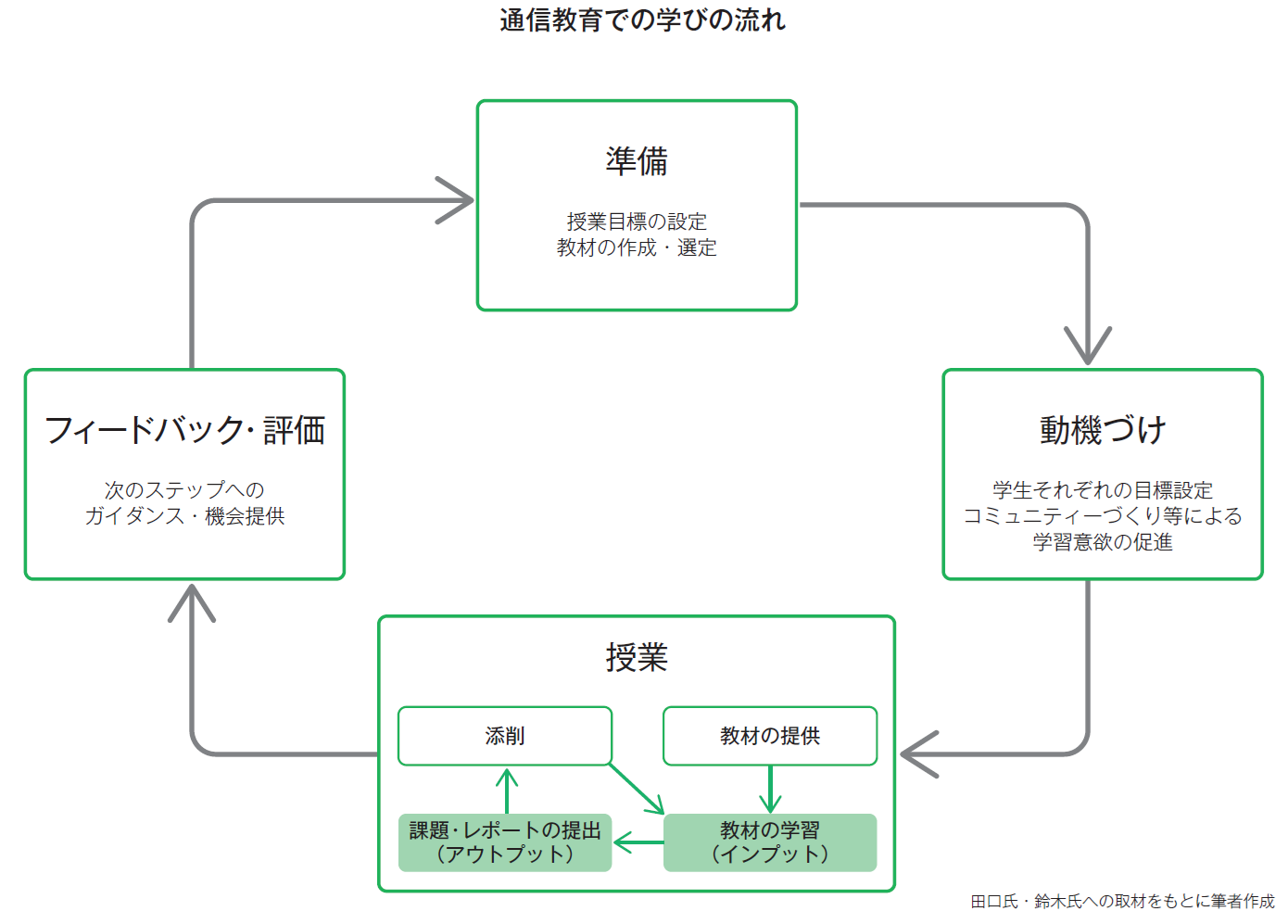

「通信制大学には『教材を授業にする仕掛け』があります。教材が与えられたら勝手に動機づけられて勝手に勉強してアウトプットする、そうした学生は決して多くはありません。放っておいては続かない。じゃあ学生にどうやって学習を進めてもらうか。授業前のガイダンスにはじまり、授業では教材上でも添削内でも、その科目を学ぶ意味づけ、動機づけを丁寧に実施している。それは、印刷教材による授業であってもオンデマンド動画による授業であっても同様です」(田口氏)。

鈴木氏はこう述べる。「結局は、『読んで、考えて、書く』ということですね。印刷教材をきちんと自分で読む。課題に対して自分の頭で考える。そしてそれをレポートとして書く。この3つは、まさに高等教育の根幹ですよね。通信教育はそれを課して、促してきた。そして自分で『読んで、考えて、書く』ことが習慣となって、これはもう一生できる、ということで卒業となるわけです」(鈴木氏)。

ただ印刷教材を読む、動画を見るのではなく、「書く」こと、自分がアウトプットすることを前提にインプットを行ってもらうことが重要だ。実際通信制大学の学生に取材すると、図書館を積極的に利用している学生に出会うことが多い。課題を前に「いろんな文献を見てみないとレポートが書けない」からだ。こうした学習意欲が、アウトプットに対するフィードバック、つまり添削でさらに醸成されていくことになる。

「アウトプットをどう促し、どうフィードバックするか。まさに双方向性です。ここを担保するのに非常に手がかかるわけですが、遠隔教育の学びの成立の鍵を握るのは、まさにこのプロセスなのです」(田口氏)。

開かれた入口、学生の多様性、出口管理の重視

そうして単位を一つひとつ「勝ち取って」(文部科学省大塚千尋氏、本誌231号43ページ)いき、ようやく卒業に至ることになる。簡単なことではない。当然、卒業率は低くなる。鈴木氏は、それは必ずしも悪いことではないと指摘する。

「本誌でのインタビュー(231号36-37ページ)で、吉見俊哉氏が通信制大学の優れた点として二つ指摘されていますね。一つは学生の多様性。ダイバーシティが保たれている。もう一点が、出口管理が重視されているということ。卒業率が低いことも過年度在学生の多さも、出口管理ができていることの証明なのですから、素晴らしいことだと言えるんですよ」(鈴木氏)。

放送大学の英文名が「The Open University of Japan」であることが示すように、通信制大学の入口は大きく開かれたものだ。誰でも、いつでも、どこでも学べるよう学費は低く設定され、学力による絞り込みは基本的になされない。いきおい、年齢も属性もこれまでの学習経験も、非常に多様なものとなる(本号4ページ中段グラフ)。Case1の大手前大学、Case2の東京通信大学をはじめ多くの通信制大学では、こうした学生の多様性に対応するため、一人ひとりの学生との個別性の高いコミュニケーションを実施している。アカデミックアドバイザーを配置しLMS上で質問を促したり、学生同士のネットワーキングの構築を支援しSNS上での情報流通を活性化させたり…。年齢や職業等の違いは、活動時間帯や日常的に使用するメディアの違いに直結する。一筋縄ではいかない。「個別性への対応ぶりは、学生が皆同じ時間にキャンパスに来てくれることを前提にできる通学制の大学とは大きく異なります」(田口氏)。

通学制との境界のあいまい化によってもたらされた選択肢

ICT化の進行により、通信制大学では2つの「あいまい化」が進んだと両氏は指摘する。

「一つは授業方法のあいまい化。先に示されたように通信制大学には4つの授業方法があるわけですが、放送授業とオンデマンド型のメディア授業は、講義動画の部分だけでは区別できませんし、印刷教材による授業もICT化によってメディア授業との差がなくなってきています。さらに、ハイブリッド型授業の普及で同時双方向型のメディア授業と面接授業の区別も意味がなくなってきた。授業の方法による通信制と通学制の境界はあいまいなものになっているのです」(鈴木氏)。

「通信制と通学制の境界のあいまい化は今後さらに進展していくでしょう。制度上は通学制であっても60単位まではオンライン授業ができますし、対面授業も半分近くオンライン実施が可能です。つまり、通学制の大学であっても結局大学に来るのは1/4ぐらいで構わないわけです。まだまだそこまでオンラインを全面的にやっている通学制の大学はないようですが、既に大学院、特に社会人を対象としているところはそうなってきています」(田口氏)。

Case3ではその具体事例としてグロービス経営大学院大学を取り上げた。実際社会人大学院では、修士課程・博士課程に拘わらず、1対1の論文指導は基本的にオンラインでの実施だという指導教員は珍しくない。社会人を対象に設計された履修証明プログラムでは、オンデマンド・リアルタイムオンライン・対面型を組み合わせた設計はむしろ多数派だ。

授業方法の違いのあいまい化により、通信制大学にとっては「出口管理」の重要性が増したと鈴木氏は考える。

「通信制大学は、通学制の代替物ではない『独自の存在』であり続けてきました。厳しい試験を突破した後は何となく通っていれば卒業できるなんてことはありません。先生の指導やサポートはあるけれど、自分の力で単位を積み重ね卒業まで至らなければならない。でもだからこそ、確たる自信を提供できてきたわけです。コロナ禍を経てあえて通信制を選ぶ人が増えた今、この点をいかに担保し続けていくかがポイントです」(鈴木氏)。

教育機関を主語としてみると、教育の方法も学習支援のやり方についても「選択肢が増えた」(田口氏)ことになる。「どんな学生に対してどうやって教育目的を実現していくか。大学がそれぞれ最適な組み合わせを追求することが可能になったのです」(田口氏)。

通信制大学の今後の展開からは目が離せない。

【Report】【Case_1】大手前大学

必修科目を撤廃し学生は170の科目から自由に履修。

授業づくりと更新を専門スタッフが二人三脚で支える

必修科目を撤廃し170の科目から自由に履修

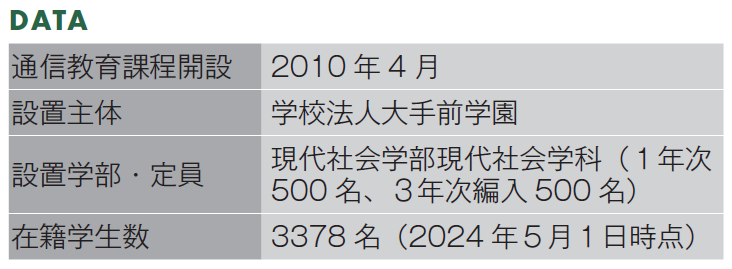

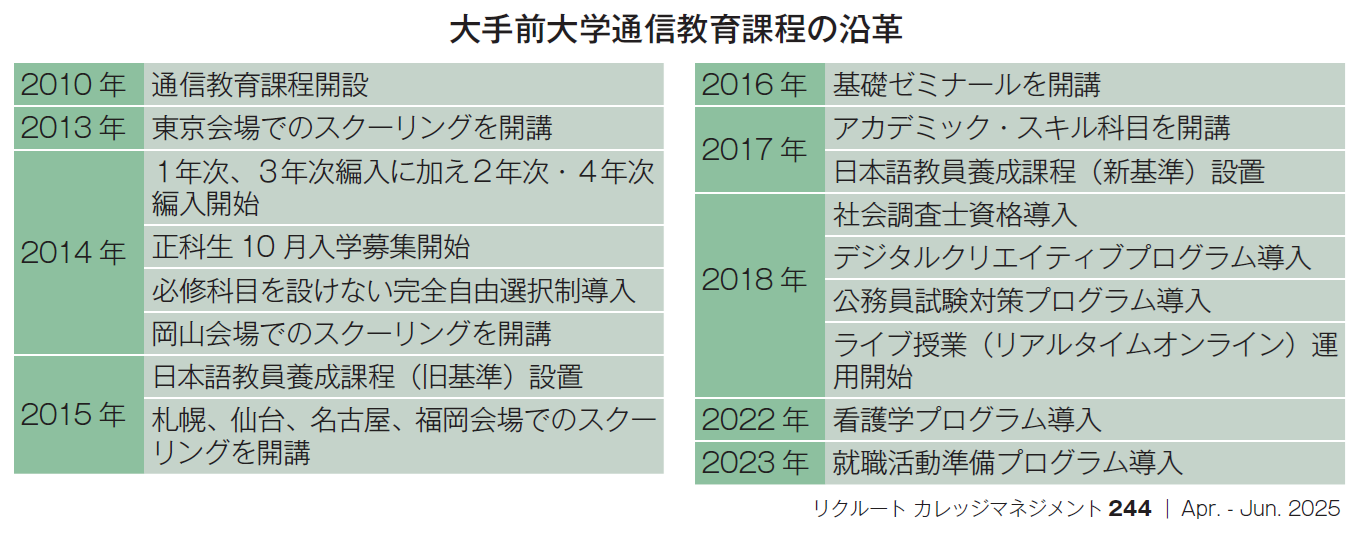

大手前大学の通信教育の特徴の一つは、必修科目を設定せず、学生は自分のニーズに合わせて自由に履修科目を選ぶ完全自由選択制をとっていること。その狙いを、通信教育部長の坂本理郎教授、通信教育部事務室の檀野光代室長に聞いた。

「我々がターゲットとする社会人は、自分自身のニーズを理解されている方。彼ら彼女らの、今学びたいものを学びたい、という声にまっすぐ応えること。建学の精神『STUDY FOR LIFE(生涯にわたる、人生のための学び)』を実現するためにも、もちろん学生募集の面でも、この方法が最適と考えたのです」(坂本氏)。

「開設当初は必修科目を設けていました。しかし、例えば英検1級をお持ちの方も、ほかに学びたいことがあるのに英語を履修しなければ卒業できない、そういう設計でした。そこで、完成年度を経た2014年に制度を改革、必修科目を撤廃したのです。そののちは日本語教員や看護学等、毎年のように幅を広げていきました」(檀野氏)。

開設科目の分野は多岐にわたるが、闇雲に開設しているわけではない。「本学の通学制がやっていないことには手は出していません。先生方が自らのご専門のなかでとらえた社会のニーズがベース。受講生から『大手前さんって国際看護学部ありますもんね』と信頼が得やすいという利点もありますね」(坂本氏)。

教員とコンテンツ制作の専門家集団との二人三脚

オンライン授業の質向上への意欲は高い。

「本学はグループ会社として授業コンテンツの制作を専門的にサポートする制作会社を設立しています。これは通信教育部の開設当初からのこと。一つの授業を新しく作るときには、教員一人に対して制作会社のインストラクショナルデザイナーが一人必ず伴走。骨組みの設計から教材、ディスカッションの組み入れ方まで、どうすれば学習効果が高まるのか相談しながら制作していきます。

もちろん作って終わりではなく、教員からも受講生からも声を聞いて、『ここは字幕があったほうがいい』『ここは順序を入れ替えたい』等と要望を収集。優先順位をつけ改修を進めています。新規制作と改修のための予算を毎年2000万円以上確保し対応しているのです」(檀野氏)。

双方向性の担保にも力を入れる。

「学生の学びを止めないよう、レポートへのフィードバックや授業内容への質問には先生方が迅速に対応。他の質問は我々スタッフが一両日中には回答します。待たせないっていうところが、親切に対応するっていうのと同時に、学生の満足度の高さの理由だと考えています」(檀野氏)。

自由すぎて履修科目が選べないということはないのだろうか。

「受講生ごとの目的に応じて履修モデルを作っていますので、まずはそれを参考にしてもらう。各科目にはレベルナンバーをつけて道しるべとし、学んでいくうちにやりたいことが見つかったらまずは〇番台の科目から、というようにアドバイス。学びのコツ的なものをLMS(Learning Management System)の中で提供したり、学生同士の情報交換の場で先輩から教えてもらえるようにしたり等、個々の学生のニーズに応えられるよう丁寧にサポートしています」(坂本氏)。

「今後は『この分野なら大手前の通信』、というブランドを確立していきたいですね」(坂本氏)。

【Report】【Case_2】東京通信大学

個別性・双方向性と経済的な学びやすさの両立のため

最新技術を取り込む

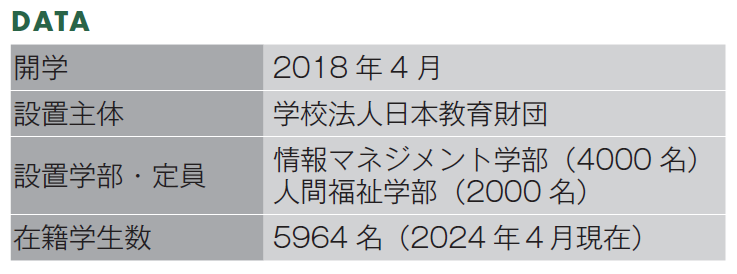

履修継続率は96.3%

2018年に開学した東京通信大学。完全オンラインで、4年間の学費は83万4000円~(入学金含む)と学びやすい環境を実現した結果、10代から80代までという多様な学生が集まる。キャリアや生活のバックグラウンドも有する知識のレベルも多様。にもかかわらず、開学以来、高い履修継続率(初年度2学期目の履修継続率96.3%)を誇っている。その理由と今後の展望について、学長の村岡洋一氏に聞いた。

「やる気のある学生が集まってくれた。そして、そういう学生が十分に力を発揮できるよう、『学生ファースト』の環境を用意することができた、そういうことだと考えています。

例えば本学では授業は約15分単位。スマホの活用により、いつでもどこでも授業を受けられる。学生の中にはまとまった時間が作りにくい子育て中の働く女性もいる。隙間の時間をうまく活用できるんです」(村岡氏)。

「もちろんそれだけでは不十分。ネットだけだと孤独な世界になる。通学制の大学なら教室や食堂で行われるコミュニケーションをオンラインでどう実現するか。そこで、『@CAMPUS』(アット・キャンパス)と名付けたオンラインキャンパスを設け、アカデミックアドバイザーをはじめとする教職員とのやりとりや、学生同士の交流を促進。さらに、新しくオンラインでのゼミをスタートしました」(村岡氏)。

学生が自主的なイベントを開催することも増えた。学長の村岡氏自身も学内SNSをチェックし、直接足を運ぶことも多いという。

NTT東日本と連携し学生とのインタラクションに大規模言語モデル『tsuzumi』を初導入

開学以来チャレンジしている課題は大きく2点。前段で触れたような個別性への対応と、双方向性の実現だ。

「本学が目指しているのは社会課題が解決できる人材、社会のシステムを構築していくことができる人材の育成です。そのためには、知識提供にとどまらない双方向性の高い授業が必須。開学以来先生方と協議を重ね、学生自身が使っているLMSの改善提案を行ったり、生成AIを活用してソフトウエアを開発したりなど、面白い授業がどんどん出てきています。今後も、東京通信大学だからこそ実現できる授業を追求していきたいと思っています」(村岡氏)。

しかし、個々の学生のニーズにリアルタイムで応えるにも、双方向性のある授業を増やすにも、教員・職員のマンパワーが必須となる。経済的に学びやすい学費を維持し続けるためにはむやみに人員を増やすことはできないなか、「教職員は本当に頑張ってくれています。だから、いろいろやろう、というだけでは教員も職員も疲弊してしまう。そこで知恵を絞り、最新の技術を取り入れていきます」(村岡氏)。

24年9月にはNTT東日本と新たな協定を締結し、NTT版大規模言語モデル(Large Language Models)『tsuzumi』を教育現場として初めて導入した。AIを使い、24時間いつでも学生との質の高いインタラクションを行えるよう共同研究を進める。

「何をもって大学の質というか、それを決めるのは学生です。そして学生をハッピーにするには、教員、職員が大学にプライドを持ち、ハッピーでなければいけない。そのためにこれからも力を注いでいきたいと考えています」(村岡氏)。

【Report】【Case_3】グロービス経営大学院大学

学生からの声で通学とオンラインの課程を統合

議論の場づくりと学生同士のネットワーキングを丁寧にサポート

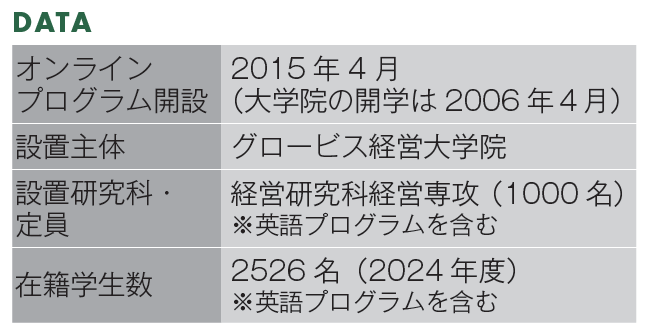

オンライン課程開設のための周到な準備と学生から求められた統合

グロービス経営大学院大学がオンラインプログラムを開設したのは2015年。コロナ禍への対応を経て、現在は通学課程とオンライン課程を統合。これまでの経緯について研究科長の君島朋子氏に聞いた。

「開学当時、新潟などから新幹線で東京まで通学されていた方も珍しくありませんでした。時間的にも金銭的にも大変な負担です。校舎を増やしましたがそれでも大都市圏のみ。地域による格差なく学んでもらうため、オンラインプログラムの検討は必然でした」(君島氏)。

当時のオンライン学習は一方通行で動画を流すのが一般的。「唯一絶対の正解がない経営の世界において、我々が目指すのは、実際に経営に活用できる力を身につけていただくこと。皆さんが自分の頭で考えて議論する場が作れなくては意味がない。そこで、教員がティーチングプランを全部作り替え、同時双方向での議論ができるよう工夫を重ねました。何度も模擬授業を繰り返し、これなら、と確信できたのが2015年だったんです」(君島氏)。

学生からは熱を持って歓迎された。「今まで大変だった、グロービスがオンラインを始めてくれて本当にうれしい、と。自分達で『オンライン十か条』を作って共有したり、良さを広めたいと学生募集に積極的に関わっていただけたり。教える側としても心から楽しい経験でした」(君島氏)。

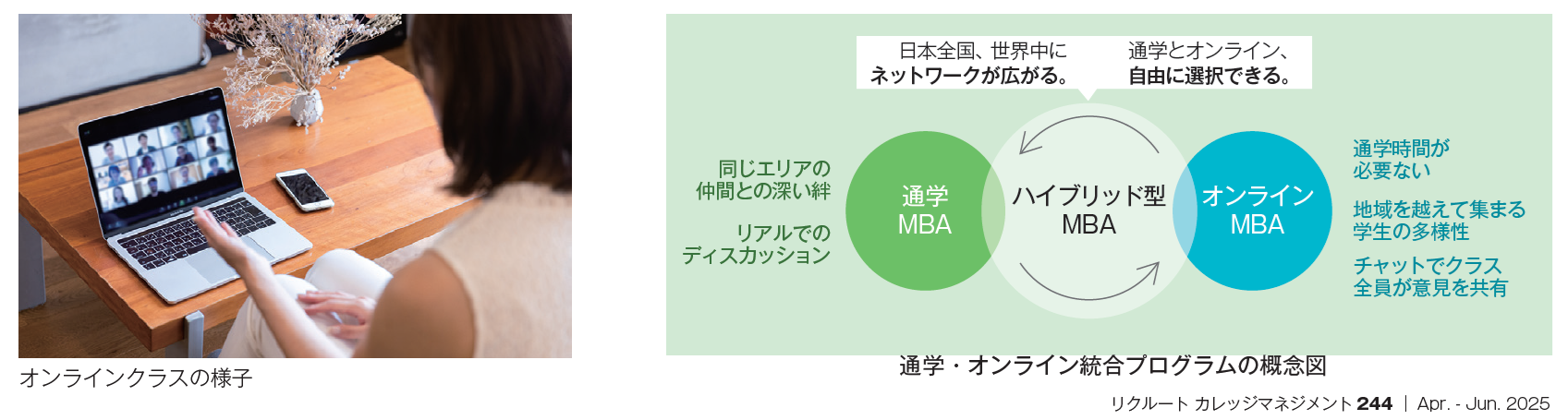

コロナ禍では通学課程を即オンライン化。学びを中断させることはなかった。「この時も学生が大きな役割を果たしてくれました。同じクラスに参加している通学課程の学生に対し、オンラインの学生がチャットの書き方から声の出し方といったことからオリエンテーションしてくださいました」(君島氏)。外出禁止の緩和後、学生からオンラインで続けたいという要望が多く寄せられた。「もう教室だけ、オンラインだけという世界観じゃなくなったということです。それまでもデジタル化を進めていたこともあり、統合は非常にスムーズでした」(君島氏)。

場づくりにも学生同士のネットワーキングのためにも専門のスタッフを配置

学生からの強力な支持の源となっているのは、学生の学びを支えるスタッフの存在だ。

「オンライン授業ではクラスが始まる前に時間を取り、議論が活発になるよう『地ならし』をしています。音声や画像の確認だけではなく、『今日はアメリカからご受講のようですが今何時なんですか』『○○さんは今チャットにこんな投稿してくださいましたね、××さんの参考になるのではないですか?』というように」(君島氏)。

「我々の教育理念には能力開発、志の醸成とともに、ネットワークの構築があります。そこで、学生同士のネットワーキングにも専任のスタッフを配しています。一生懸命学生の声を聞いて、学内、修了生コミュニティーのメンテナンスを行っている。デジタルでの接点が増えている今、必要性が一層高まっている役割です」(君島氏)。

2017年に「グロービスAI経営教育研究所」を設立。生成AIを用いた対話型復習ツールやレポート分析ツールの導入といった取り組みも進む。「これまで蓄積してきた授業データを資産に、さらに教育の質を上げられるよう研究を進めています」(君島氏)。

【印刷用記事】

大学通信教育・遠隔教育と社会人学習者の現在