高校教育改革に関する調査2024 結果報告

「新学習指導要領」への対応は順調に進んでいるが、新しい教科への課題感は依然として高い

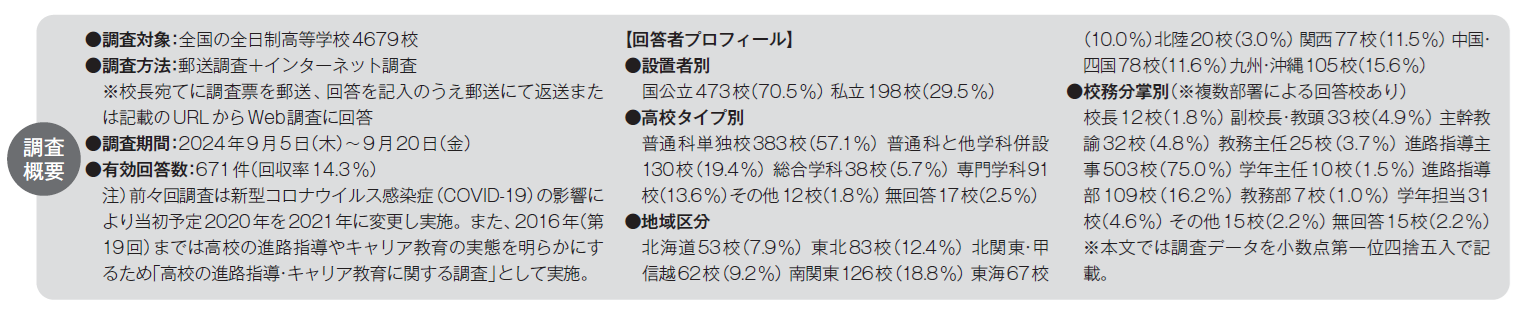

2022年度の1年生から導入が始まり、全学年が「新学習指導要領」でのカリキュラムとなった2024年度。「新学習指導要領」への対応は概ね順調に進捗している(図表1)。【授業】【教材】【評価】のカテゴリー別に見ても、全ての項目で前回調査よりも「計画以上・計画通りに進んだ・計」の割合が増加しており、最も高い【授業】では82%を占めている。また、他項目よりも進捗に苦戦していた【評価】が前回比で8ポイント増加。キーポイントとなっていた3つの観点別評価(※)についての事例や情報が増え、対応が進んだものと伺える。

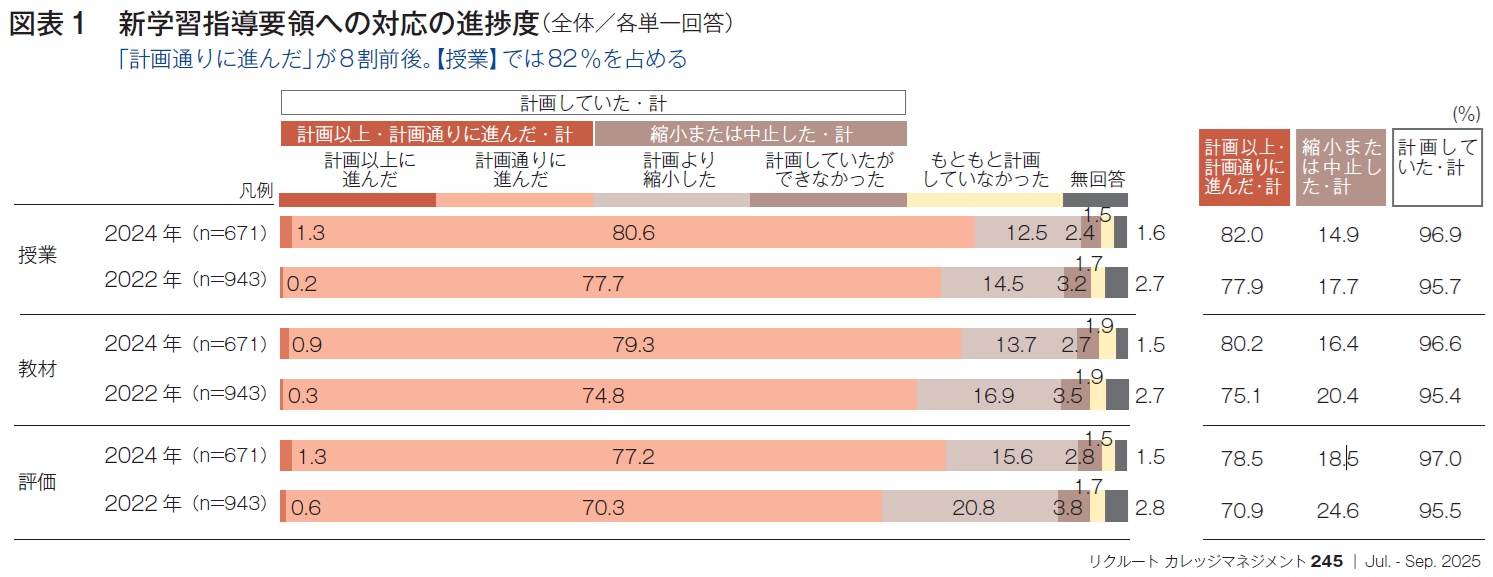

取り組みにあたり課題のある教科を3つまで選んでもらい、合計の順位を表したのが図表2だ。従来なかった教科である「情報」が41%と高く前回同様1位。2位は構成が大きく変更された「地理歴史」、必修科目が新設された「国語」、「数学」が続いて上位を占め、新設の教科・科目への課題感が依然として高かった。しかし、前回調査と比して全体的にポイントが減少し(図表割愛)、「特にない」を1番目に選んだ回答が8ポイント増加する等、教科に対する課題を学校ごとに着実に解決しながら進めているようだ。

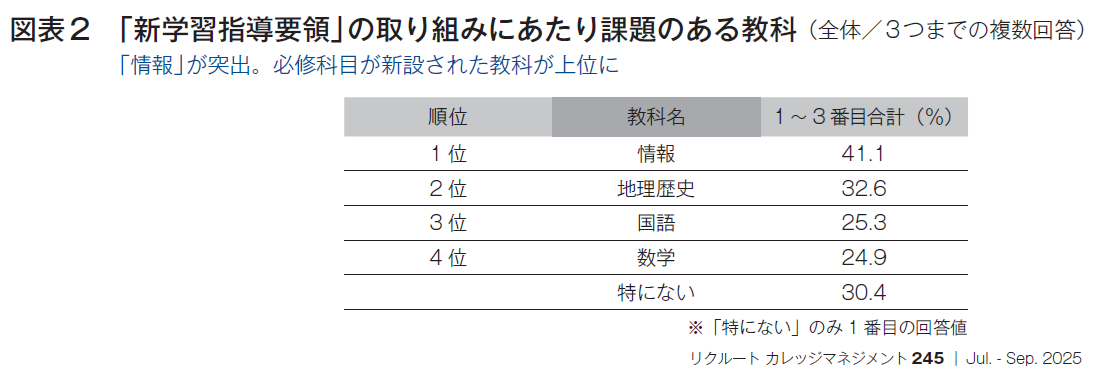

大学で文理横断・文理融合系の学部が増加するなかで、高校での文理コース選択の状況について尋ねた(図表3)。68%の高校が文系・理系コースに「わかれている」と回答し、前回調査ともほとんど変化がない。特に、大学・短大への進学率が高いほど「わかれている」比率が高く、進学率70%以上の高校では「わかれている」が90%を占めていた(図表割愛)。

生徒の成長や進路との接続を実感し始めている一方で、探究課題の設定に難しさを感じている

新学習指導要領の要である「総合的な探究の時間」への取り組みは「導入・計」が97%を超え、そのほとんどとなる86%で組織的に取り組んでいる(図表割愛)。

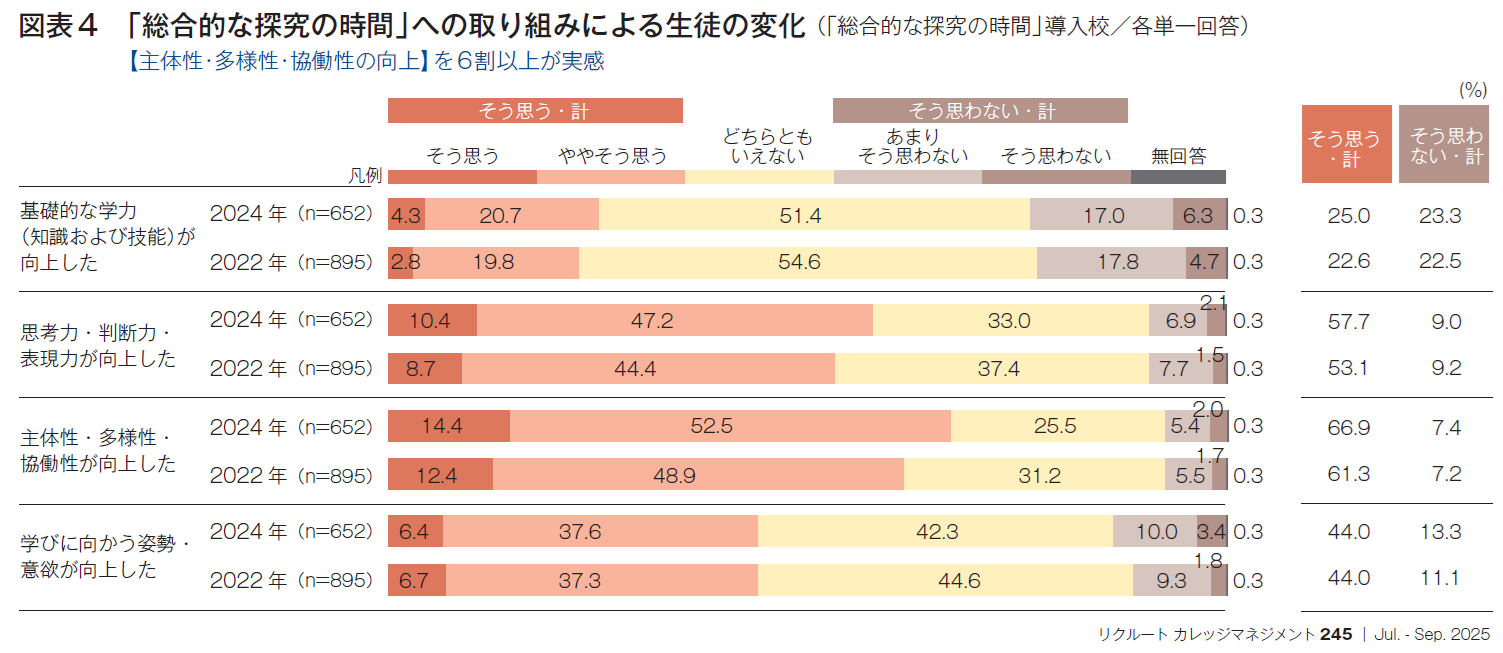

「総合的な探究の時間」への取り組みによる生徒の変化について4つの力を提示して尋ねたところ(図表4)、「そう思う・ややそう思う(そう思う・計)」の割合が最も高いのは、【主体性・多様性・協働性】で67%、前回比でも6ポイント上昇していた。次いで【思考力・判断力・表現力】も58%と半数以上を占め、【学びに向かう姿勢・意欲が向上した】も44%となった。新学習指導要領で育むべきとされている学力や資質・能力に対して、総合的な探究の時間の効果を感じ始めていることが伺える。ただし、【基礎的な学力(知識および技能)】については経年増加が見られるものの、「そう思う・計」の割合は25%と他の項目に比して低い。「学力の三要素」のうち、前述の【主体性・多様性・協働性】と【思考力・判断力・表現力】の二つは向上している一方で、それらと【知識・技能】との連関は実感できていない教員が多いようだ。

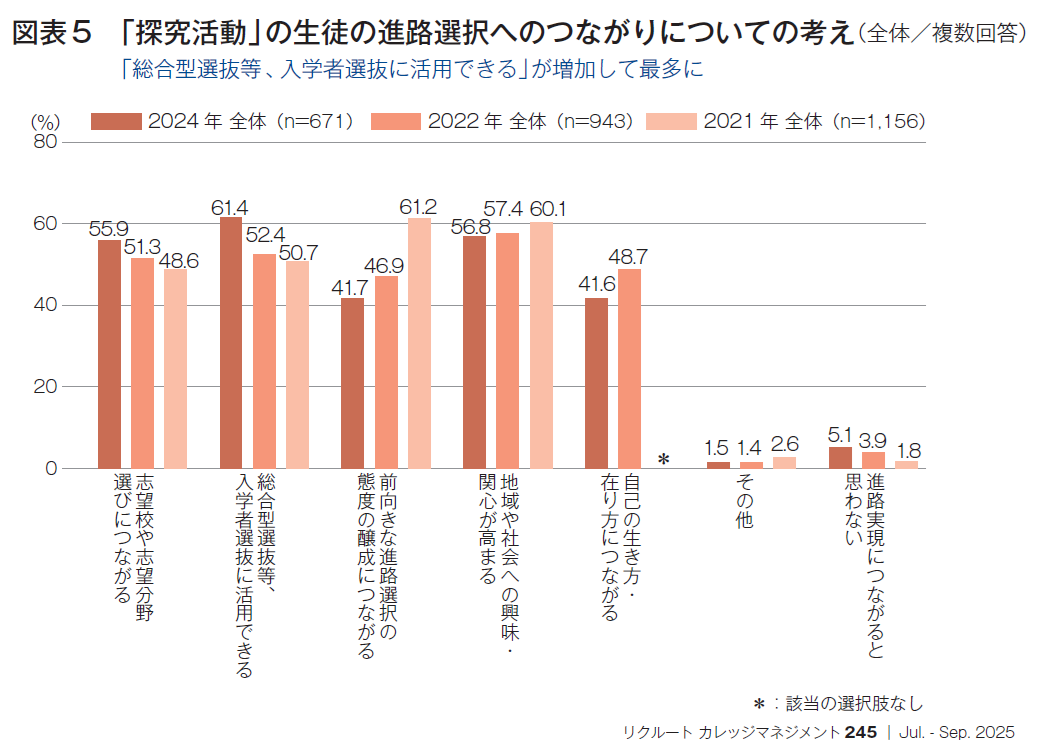

探究活動が生徒の進路選択にどのようにつながっているかを尋ねたのが図表5だ。「総合型選抜等、入学者選抜に活用できる」が61%で、今回調査で初めて最多となった。3位の「志望校や志望分野選びにつながる」も56%と半数を超えており、経年でも増加傾向にあり、探究活動に対して進学先にアプローチする直接的な効果が評価されている。「地域や社会への興味・関心が高まる」は57%と今回調査で2位と多くの回答があったが、経年では微減傾向にある。地域課題から探究活動のテーマを設定させる学校が多い一方で、活動が進むにつれて生徒の興味・関心に合わせて地域を越えた幅広いテーマから探究する学校も増えている。また、「自己の生き方・在り方につながる」や「前向きな進路選択の態度の醸成につながる」も減少傾向だった。探究活動が進路選択のツールの一つに留まらず、進学や就職等短期的な進路に加え、将来の自分の在り方を考えるきっかけとなるような運営にはまだ時間を要するようだ。

探究活動が生徒の進路選択にどのようにつながっているかを尋ねたのが図表5だ。「総合型選抜等、入学者選抜に活用できる」が61%で、今回調査で初めて最多となった。3位の「志望校や志望分野選びにつながる」も56%と半数を超えており、経年でも増加傾向にあり、探究活動に対して進学先にアプローチする直接的な効果が評価されている。「地域や社会への興味・関心が高まる」は57%と今回調査で2位と多くの回答があったが、経年では微減傾向にある。地域課題から探究活動のテーマを設定させる学校が多い一方で、活動が進むにつれて生徒の興味・関心に合わせて地域を越えた幅広いテーマから探究する学校も増えている。また、「自己の生き方・在り方につながる」や「前向きな進路選択の態度の醸成につながる」も減少傾向だった。探究活動が進路選択のツールの一つに留まらず、進学や就職等短期的な進路に加え、将来の自分の在り方を考えるきっかけとなるような運営にはまだ時間を要するようだ。

探究活動の取り組みにあたり最も難しいと感じるステップは「課題の設定」が62%と、情報収集や、分析、表現等の他項目よりも突出していた(図表割愛)。その理由をフリーコメント①で例示した。教員自身の担当教科・科目の授業であれば課題設定も促しやすいが、教科横断で生徒が自分自身の興味・関心と向き合う場面で、教員がどのように介入すべきか難しいと感じているのかもしれない。

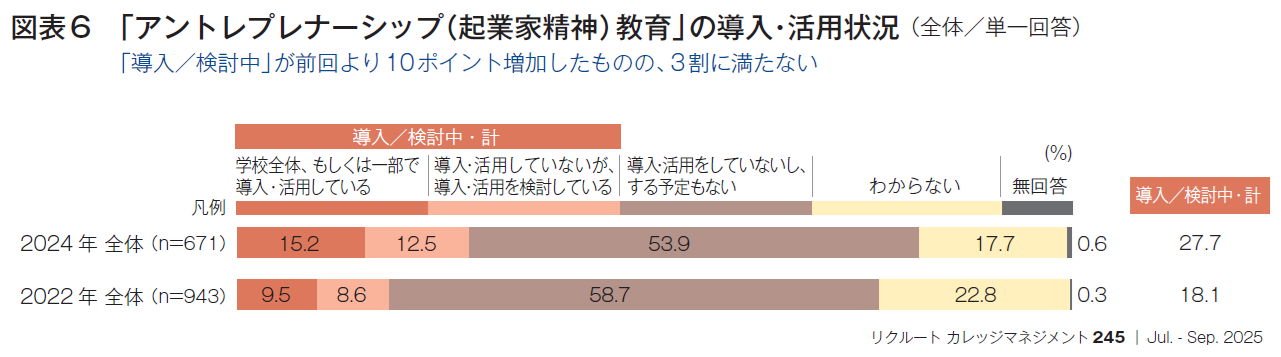

高等教育に続き初中等教育での導入も検討されているアントレプレナーシップ教育についても尋ねた(図表6)。「導入・活用している/検討している」は28%と前回比で10ポイント増加したものの、現時点では導入する予定がない高校が多数を占めた。アントレプレナーシップ教育に取り組むにあたっては「教員の知識・理解不足」や「教員の負担の大きさ」等の課題を多く感じており、全体で85%が「課題がある」と認識している(図表割愛)。

フリーコメント①

課題設定が難しいと感じる理由

- 生徒自身が本当にやりたいことを見つけるには時間がかかる[宮城/県立/普通科]

- 毎年似たようなテーマで深まりのないものになりがちである [愛媛/県立/普通科と他学科併設]

- 基本的にグループワークをしているが、何に課題感を持って、何に取り組んでいくかの意見を出すことから難しく、なかなか話し合いにならない。誰かの考えに簡単に乗ってしまって、自分事として取り組む意識が足りないものが多い気がする[岐阜/私立/普通科と他学科併設]

- 課題をいかに設定するかは、学校として生徒にどのような力の育成を目指させたいかと密接に関係する、重要かつ検討が必要な項目だと思う [東京/私立/普通科]

ICTは日常のツールとして効果的な活用の段階に。生成AIの教育への活用に期待

コロナ禍でのGIGAスクール構想計画の前倒しによりICT活用は急速に導入が進み、それを裏付けるように既に99%の高校で授業、ホームルーム、探究等の教育活動にICTを活用している結果となった(図表割愛)。活用方法では「宿題・課題等をオンラインで配布」が92%と群を抜いており、ほとんどの学校で宿題がプリントからオンラインに変わっている(図表割愛)。

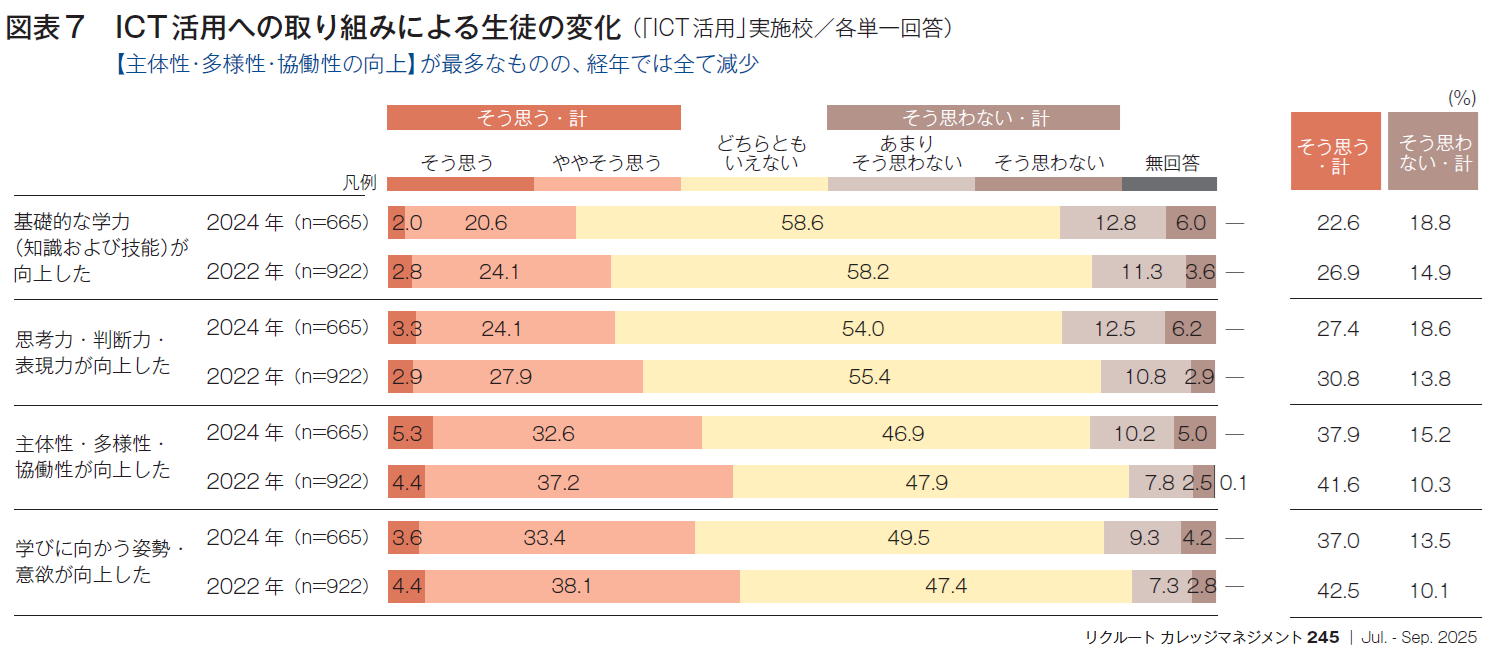

ICT活用への取り組みによる生徒の変化についても4つの力を提示して尋ねた(図表7)。「そう思う・計」の割合が高いのは、【主体性・多様性・協働性が向上した】(38%)、【学びに向かう姿勢・意欲が向上した】(37%)で上位をしめたものの、前回比では全項目において減少傾向を示した。ICTは教室や生徒の机に当たり前にあるツールのひとつとして馴染み始め、特別な存在ではなくなっているようだ。

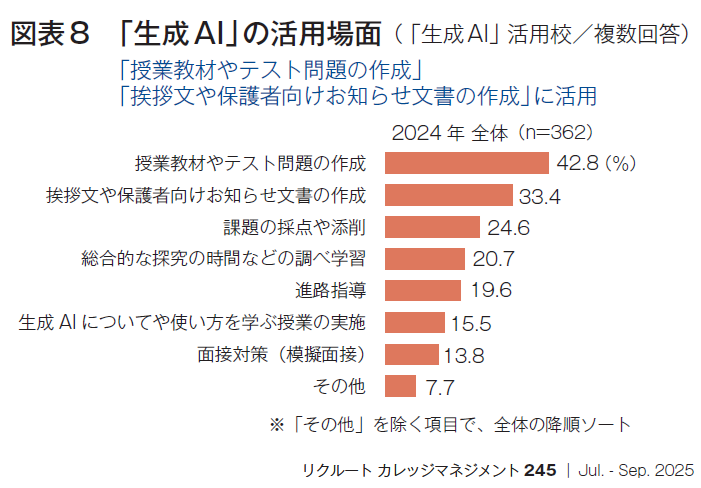

近年、急速に社会で広がりを見せている生成AIについて、学校での活用状況を尋ねた(図表割愛)。調査時点では「教員個人で活用している」が50%と、「使い始めていない(活用はまだこれから)」の46%に二分。組織的な活用は4%に留まっていた。既に活用している回答者の活用場面では、「授業教材やテスト問題の作成」が43%と最も高く、次いで「挨拶文や保護者向けお知らせ文書の作成」が33%と上位を占めた(図表8)。

フリーコメント②のように生成AIには教員の業務効率化や生徒の能力を引き出す等の学習支援への「期待」の声が高かった。その一方で、AI依存による生徒の思考力や創造力や主体性の低下、課題や志望理由書等の作成に利用された場合の判定の難しさ等の「不安」の声も多数寄せられ、AIへの注目度の高さが見えてきた。

フリーコメント②

「AI」の出現に期待すること

- 総合型選抜あるいは学校推薦型選抜における推薦書、志望理由書等の出願書類の簡略化に期待 [大分/県立/普通科]

- 生徒にとっては、特定の技能(イラストやプログラミング、文章作成等)がなければ、表現できなかったことが表現できるようになり、活動の幅が広がる。教員にとっては、教材作成や文章作成等の活用を期待する[大阪/府立/専門学科]

- 「AI」は人間の思考力を補助することが主機能だと思う。個別最適な学習を実践するうえで、人間では気づくことのできない生徒の課題や傾向を分析し、最適な学習方法を設定できれば良いと思う[愛知/県立/専門学科]

半数近くの高校が定員割れ。進路指導における課題は「入学者選抜の多様化」が増加傾向で最多数

高校の受験者応募状況では、前回調査に引き続き45%と半数近い学校が「定員割れだった」と回答している(図表割愛)。定員充足/定員割れの比率は地域と大学・短大進学率によるバラつきが見られ、所在地別では、いわゆる三大都市圏では「定員充足」が高く、北陸、北海道、東北で「定員割れ」が高く地域格差が顕著となった。

また、進学率が低い高校ほど「定員割れ」の比率が高く、進学率95%以上の高校では「定員割れ」が14%だったのに対し、進学率40%未満の高校では77%が「定員割れ」となった。

設置者別では国公立は「定員割れだった」が47%で、私立の39%と比較して8ポイント高かった。私立高校の就学支援金の上限引き上げの議論が続き法制化されれば、国公立の定員割れが今後さらに進む懸念もある。

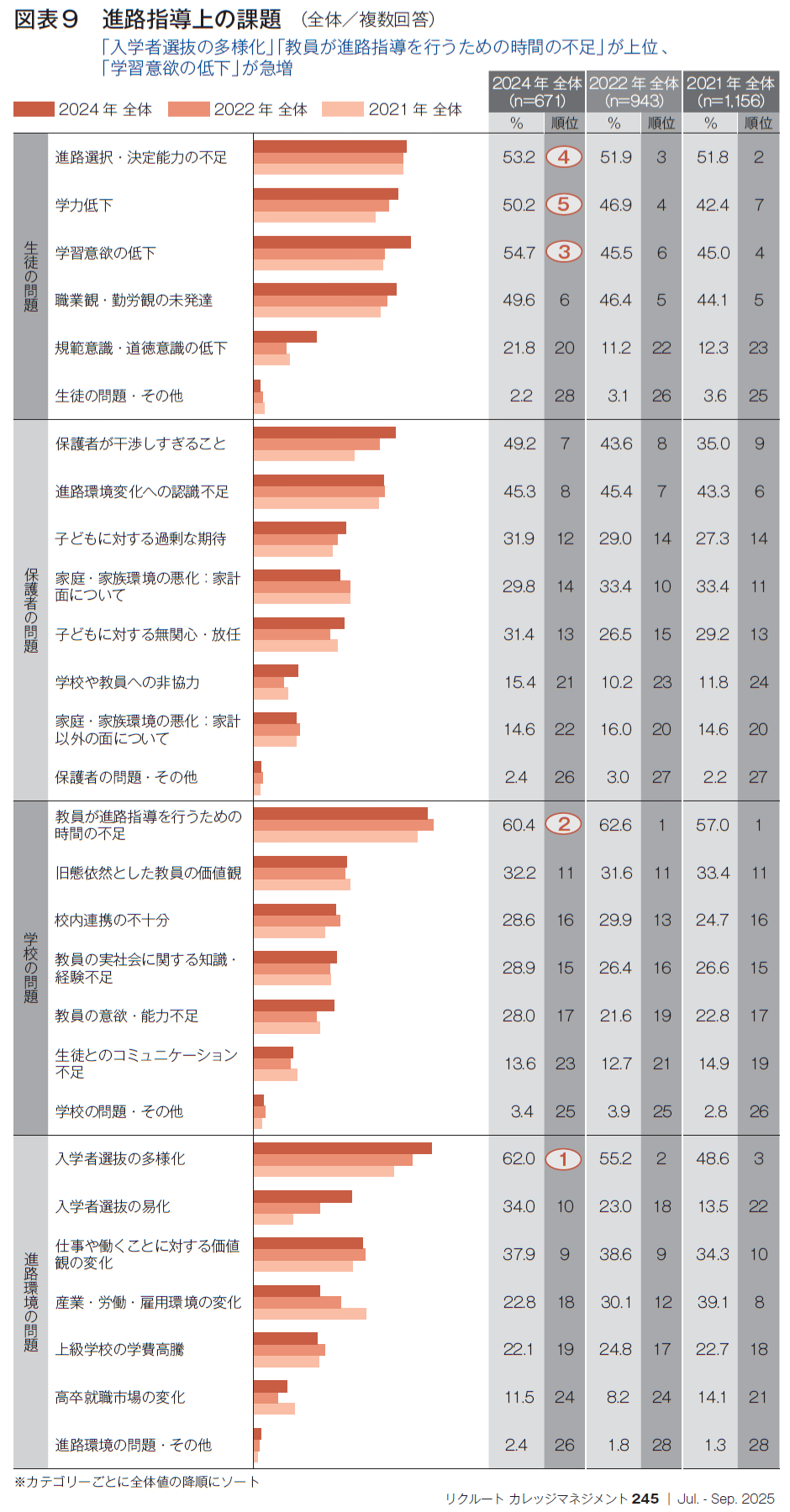

進路指導での課題は【進路環境】「入学者選抜の多様化」は2021年の前々回調査から増加傾向が続き、今回62%で最多となった(図表9)。前回調査まで1位だった【学校】「教員が進路指導を行うための時間の不足」は2位となったものの60%と依然として高く、1位の「入学者選抜の多様化」がその一因となっていることも考えられる。

3位〜5位はいずれも【生徒の問題】で「学習意欲の低下」「進路選択・決定能力の不足」「学力低下」と続き、いずれも経年で上昇傾向にある。特に、「学習意欲の低下」は前回調査から9ポイント増加しており、受け入れる大学側としても注視すべき点であろう。

進学後のミスマッチを防ぐための、具体的な情報公開、体験の機会がより求められている

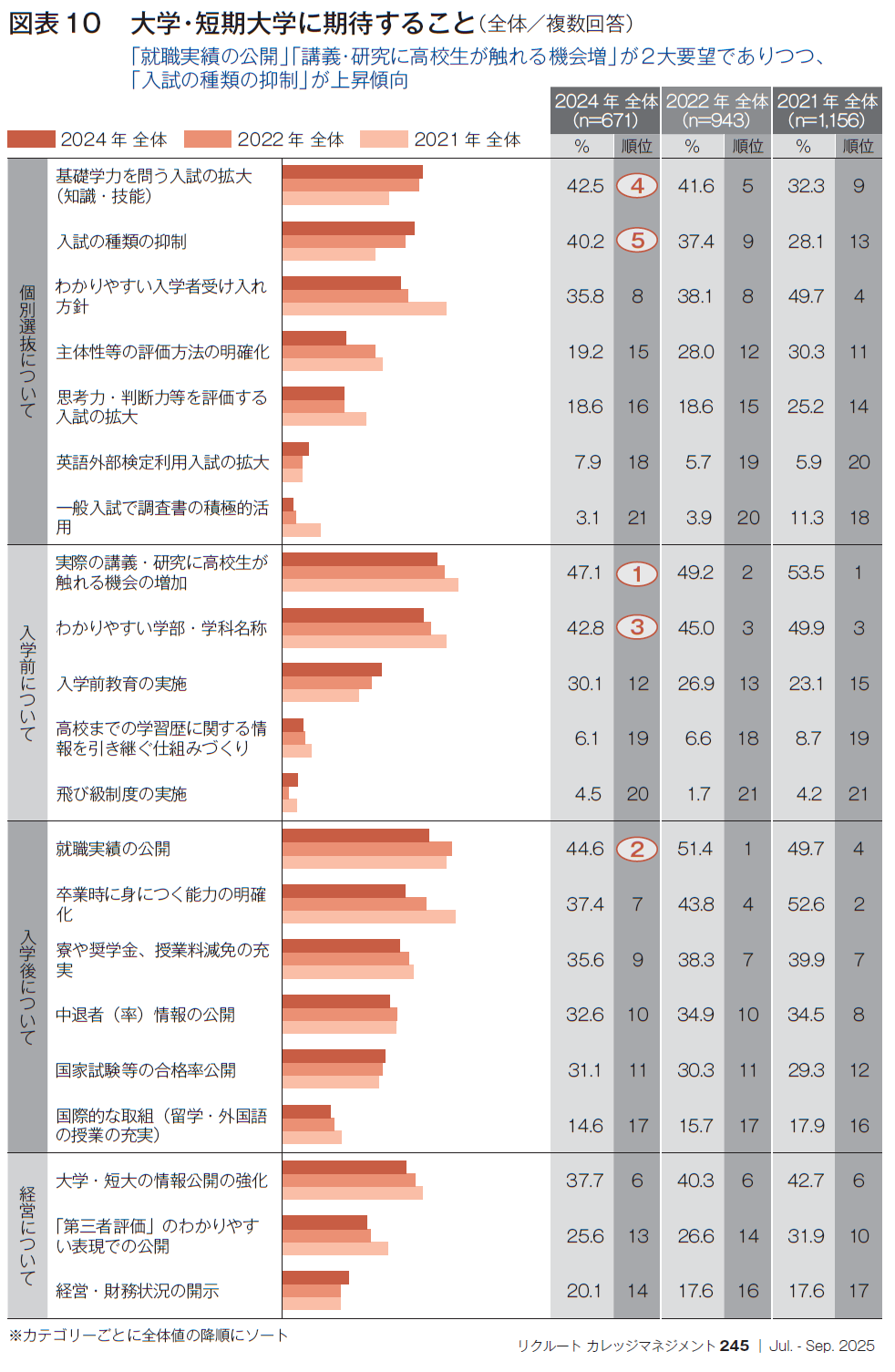

高校から高等教育機関へ期待することについて尋ねた。まず、大学・短期大学に期待することでは、1位が【入学前】「実際の講義・研究に高校生が触れる機会の増加」で47%だった(図表10)。前ページの「進路指導上の課題(図表9)」で生徒の「進路選択・決定能力の不足」が4位に挙げられており、その解決のためにも高大接続に対する高校の期待は高い。フリーコメント③にあるような大学側にさらなる連携を求める声が多く見受けられた。

2位は【入学後】「就職実績の公開」(45%)、3位が【入学前】「わかりやすい学部・学科名称」(43%)と続き順位の入れ替えはあったものの上位の顔ぶれに変わりはなかった。

全体として経年では減少傾向の項目が大半を占めたなかで、4位【個別選抜】「基礎学力を問う入試の拡大(知識・技能)」がわずかながら増加し、順位も上げている。前述の進路指導上の課題の上位にある「学習意欲の低下」や「学力低下」とも関連し、推薦入試枠が拡大するなかで生徒の学ぶ意欲を上げるために、学習の必然性を入試に求める高校教員の期待の表れとも見て取れる。

また、【個別選抜】「入試の種類の抑制」が前回より増加し順位が9位から5位に上昇した。前述の進路指導上の課題で「入学者選抜の多様化(図表9)」が最多数であったことに対する高校の要望と考えられる。多様化、複雑化する入試をわかりやすくすることが大学・短大に求められている。

フリーコメント③

大学・短期大学への意見や課題

- 学習過程において、大学側の高大接続に対する意識が薄い。また、新学習指導要領に反映している大学入試に対応しているとは言い難く、特に私立大学は知識の確認に偏重した入試になっている[広島/私立/普通科]

- 総合型選抜や学校推薦型選抜において、専願か併願の区別をはっきりと示してほしい。あいまいな表現の大学に問い合わせをすると、大学によって扱いが異なる。学校推薦型選抜の出願要項等が学部ごとに異なる大学があるが、大学で統一してほしい[東京/私立/普通科]

- 急速に進む少子化の影響で、従来の入試内容のままでは受験生の選抜性が低下し、高校側、受験生側に入試への不満が出てくる可能性がある[宮城/県立/普通科]

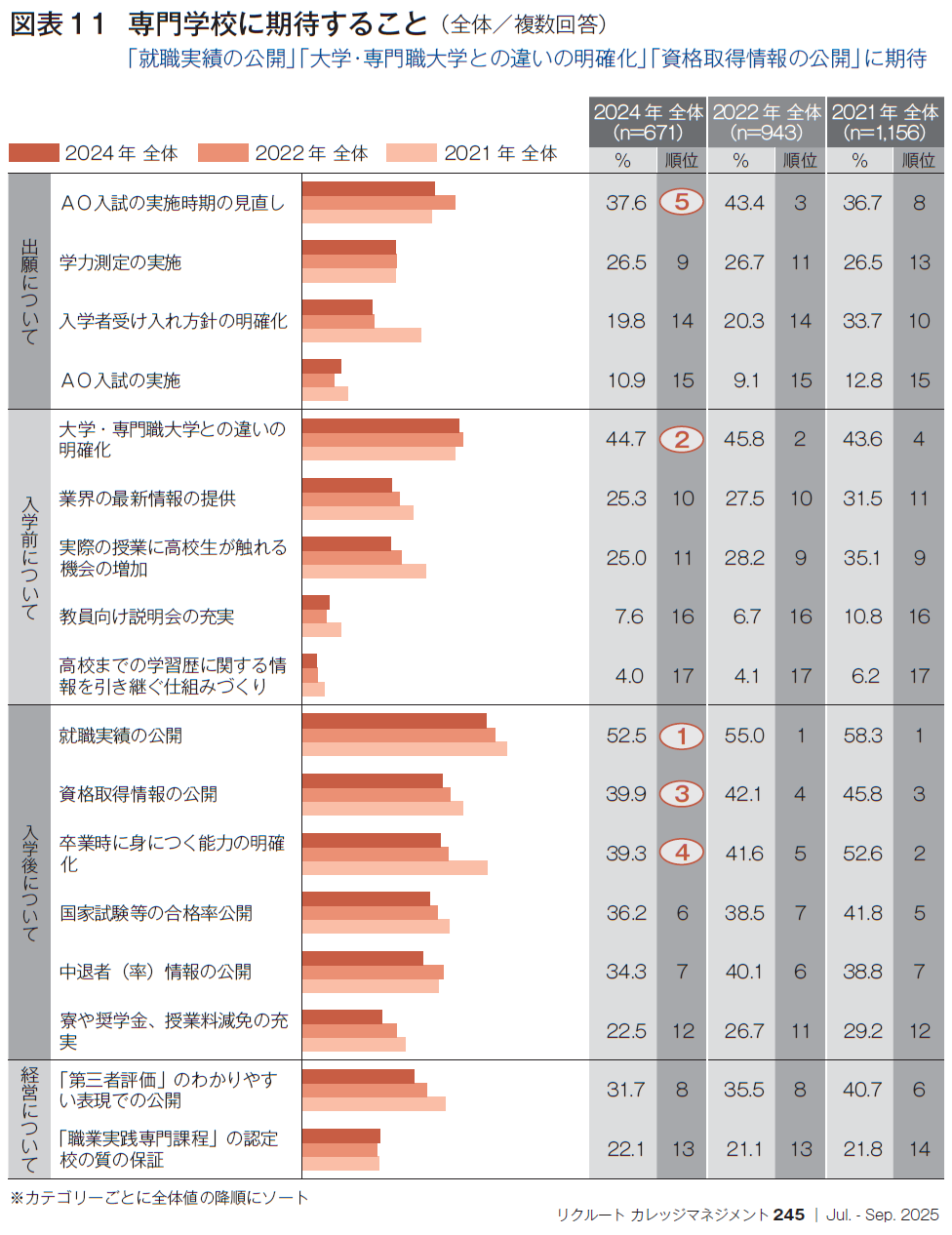

専門学校に期待することは1位が【入学後】「就職実績の公開」が53%、2位が【入学前】「大学・専門職大学との違いの明確化」で45%、3位が【入学後】「資格取得情報の公開」で40%と続いた(図表11)。専門分野に特化した実務に必要な知識・技術を習得する目的で進路選択をする場であるため、大学・短大への期待と比して、入学後に身につけられる能力や資格、卒業後の就職先等の具体に対する期待が高い。高校タイプ別にみると、総合学科は「就職実績の公開」「卒業時に身につく能力の明確化」が全体と比較して特に高かった(図表割愛)。

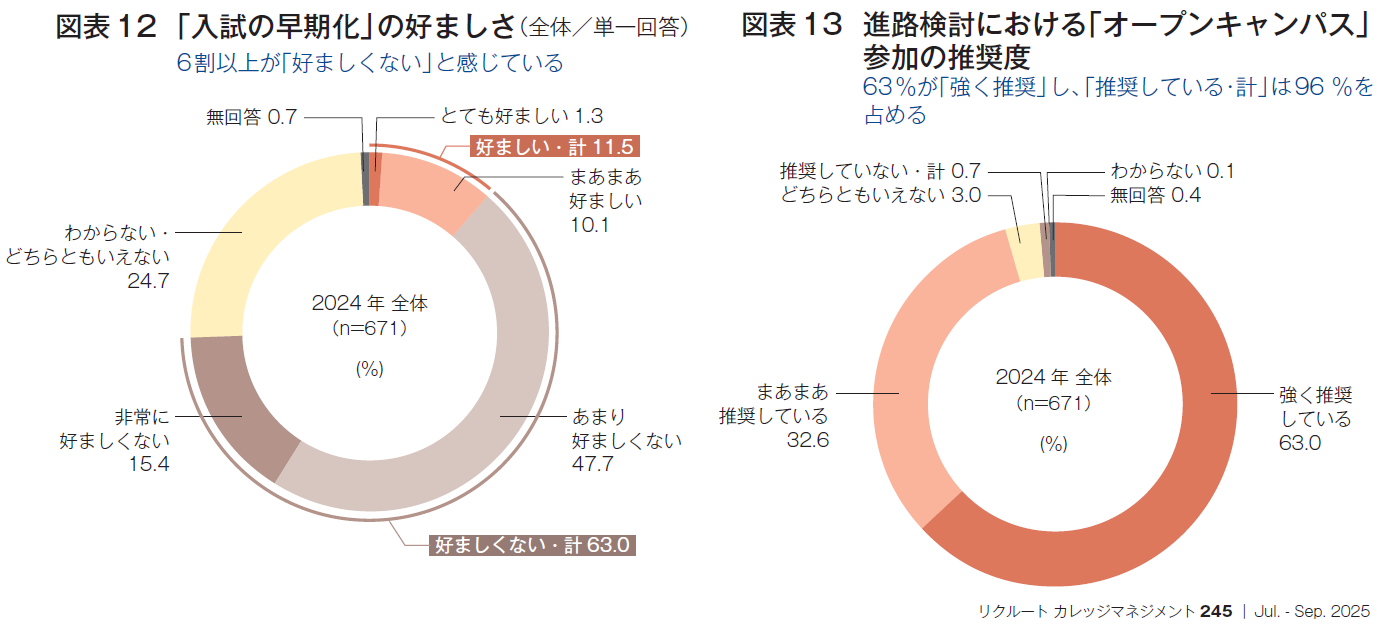

大学入学者において総合型選抜や学校推薦型選抜等の年内入試入学者が半数を超えた状況のなかで、「入試の早期化」については、63%の高校が「あまり好ましくない/非常に好ましくない(好ましくない・計)」と回答している(図表12)。その理由としては「学力が十分についていない段階での入試であるから」という声が多い。さらに、入試の早期化が進むなかで起こっている進路指導の変化について、「夏休み前からの指導が必要になる。もっと言うなら2年次より準備を進めておかなければならない[兵庫/市立/普通科と他学科併設]」「一般受験まで努力すれば国公立も狙えただろうと思える生徒もいてもったいないと感じることもある[愛知/市立/普通科]」「最後の最後まで、自分と闘いながら学びを継続している体験が与えられない[東京/私立/普通科]」「10月から12月にかけて、面接・小論文等の指導に教員が追われ、一般選抜に向けて勉強している生徒達のケアに時間がとれない[愛知/県立/普通科]」等のコメントが寄せられた。年内入試は今後さらに増加することが予想されるが、高校現場の負担増にならない手立ての検討も求められる。

最後に、高校生にとって大学との出会いの場となるオープンキャンパスについて見ていく。「進路検討におけるオープンキャンパス参加の推奨度」は、96%の学校が「参加」を推奨、うち「強く推奨している」が6割を超える(図表13)。前述の「大学・短期大学に期待すること(図表10)」でも「実際の講義・研究に高校生が触れる機会の増加」が1位であったように、高校ではオープンキャンパスという絶好の機会に生徒が大学に触れる経験を逃させないように促している。それだけに大学側もイベント的な行事に留めず、大学の日常を高校生が体験できるようなオープンキャンパスが求められている。

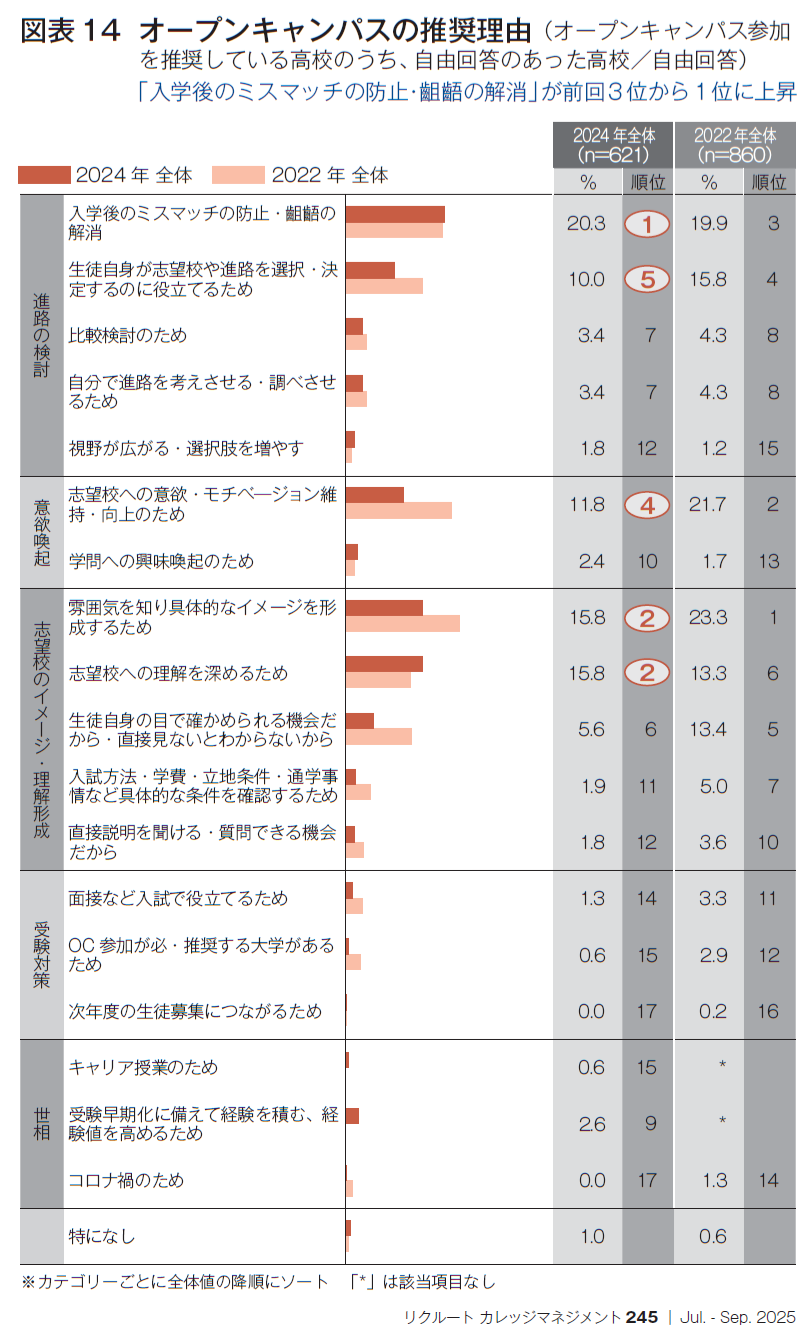

「オープンキャンパスの推奨理由」(図表14)では、「入学後のミスマッチの防止・齟齬の解消」が前回の3位から1位に上昇。同じく順位を上げた項目では、「志望校への理解を深めるため」が6位から2位に。一方で、前回1位の「雰囲気を知り具体的なイメージを形成するため」は8ポイント減少して同率の2位に、「志望校への意欲・モチベーション維持・向上のため」は10ポイントと大きく減少し4位となった。進路検討におけるオープンキャンパスの位置づけが、雰囲気を知るためやモチベーション維持等入口の役割から、入学後のミスマッチ予防へと、入学後を意識したキャリア教育に即した役割になってきている。

今回の調査から、新学習指導要領への対応を着実に進めながらも、大学の学部や入試の多様化による高校現場の戸惑いや混乱が見て取れた。これらの声を受け止め、高等教育機関としてできることを検討する必要があるだろう。

(構成・文/長島佳子)

【印刷用記事】

高校教育改革に関する調査2024 結果報告