リカレント教育最前線[11] 学生支援のための スクーリングサポートブック(教職員用)/星槎大学

合理的配慮への教職員の困りごとを解消。

学生の「星槎なら学べる」の声が大学の強みに

教職員一人ひとりが自分ごととして取り組めるよう

研修ではグループワークでお互いの事例を共有

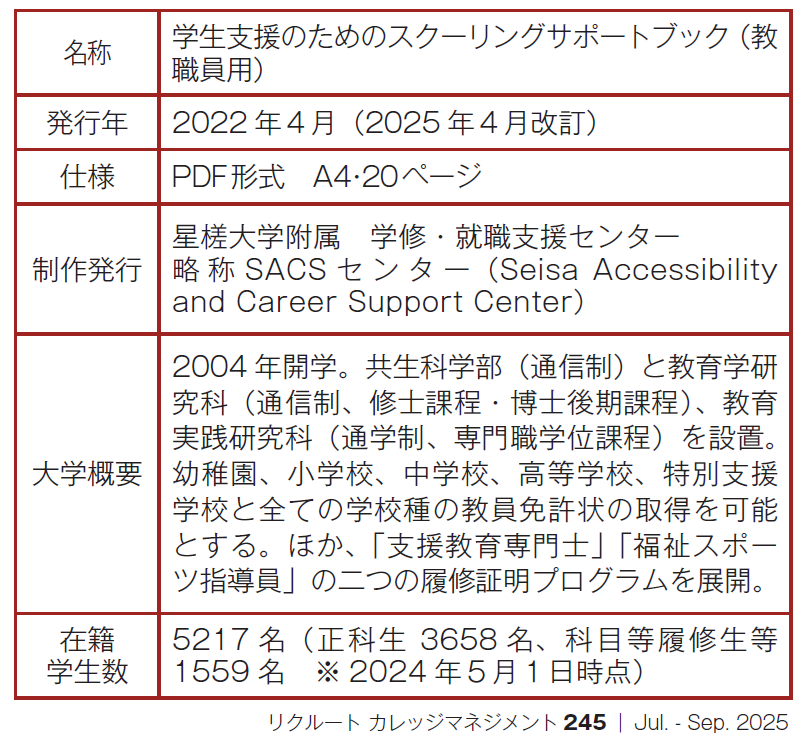

2024年4月の改正障害者差別解消法の施行により、大学も障害者に対する「合理的配慮」が法的義務となった。「誰でも、いつでも、どこでも学べる大学」を掲げ、開学当初より障害のある学生に対して積極的な支援を講じてきた星槎大学では、附属の学修・就職支援センターが主体となり『学生支援のためのスクーリングサポートブック(教職員用)』を作成。具体的な取り組みについて、同センターのセンター長 千田光久氏に聞いた。

「サポートブック作成のきっかけは、先生方の『困ったな』を何とかしたいという思いです。その『困った』が前向きな『どうしよう』ならいいのですが、面倒と感じたり、過度な不安を抱いたりといった後ろ向きな『困った』になっていないかという危惧を抱いたのです」(千田氏)。

後ろ向きな「困った」…。筆者は複数の大学での非常勤講師を兼職しているが、これまで数度、自らの授業で合理的配慮を必要とする学生への対応経験がある。振り返ってみると確かに、面倒だと感じたことがあるのは否定できない。

特別支援学校での豊富な教育経験を持つ千田氏は言う。

「そう感じるのはもっともなこと。でも私は、何十年と障害のある子どもさん方と生きてきた人間ですから、きちんと理解すれば後ろ向きに考える必要はないことを知っています。そこでその知をちゃんと形にしてまとめ、学生だけではなく教職員もサポートしよう、と考えたわけです。

大上段に押し付けるのではなく、どうすれば無理なく受け入れてもらえるか、性急にならず、かつ遅延しないように、と調整しながら作成していきました」(千田氏)。

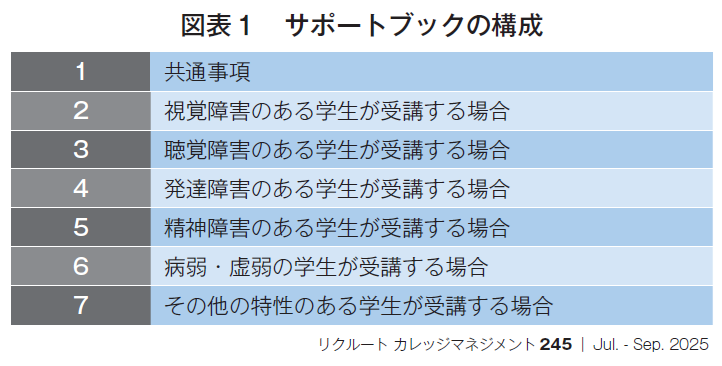

サポートブックは、「視覚障害のある学生が受講する場合」「発達障害のある学生が受講する場合」等場面ごとに構成されている(図表1)。

「例えば聴覚障害の学生さんに対しては、文字情報をできるだけ使用する、内容が唇から読み取れるようはっきり口元を見せ明確に話す…等々、具体的な行動に落とし込んで示しています」(千田氏)。

具体的な記述を多く掲載する一方で、冊子のボリュームはA4・20ページとシンプルだ。

「合理的配慮は基本的に一人ひとり個別の学生への対応。そこが原点です。だからむしろ、サポートブックのほうは共通的な部分に絞りました。細かすぎると活用されませんから」(千田氏)。

合わせて、毎年、教職員に対して浸透を目的とした研修を実施。そこでは、教職員一人ひとりが「自分ごと」として捉えることを目標に、全体講義の後は4-5人ごとのグループにわかれ、それぞれ実際何に困ったか、どのような配慮をしたのか、対話の機会を設けているという。

「毎年活用状況を調査していますが、具体的な報告が増えています。今後はそうした事例や体験談についても共有を進めていきます」(千田氏)。

「合理的配慮」への取り組みは 大学全体の持続可能性力向上につながる

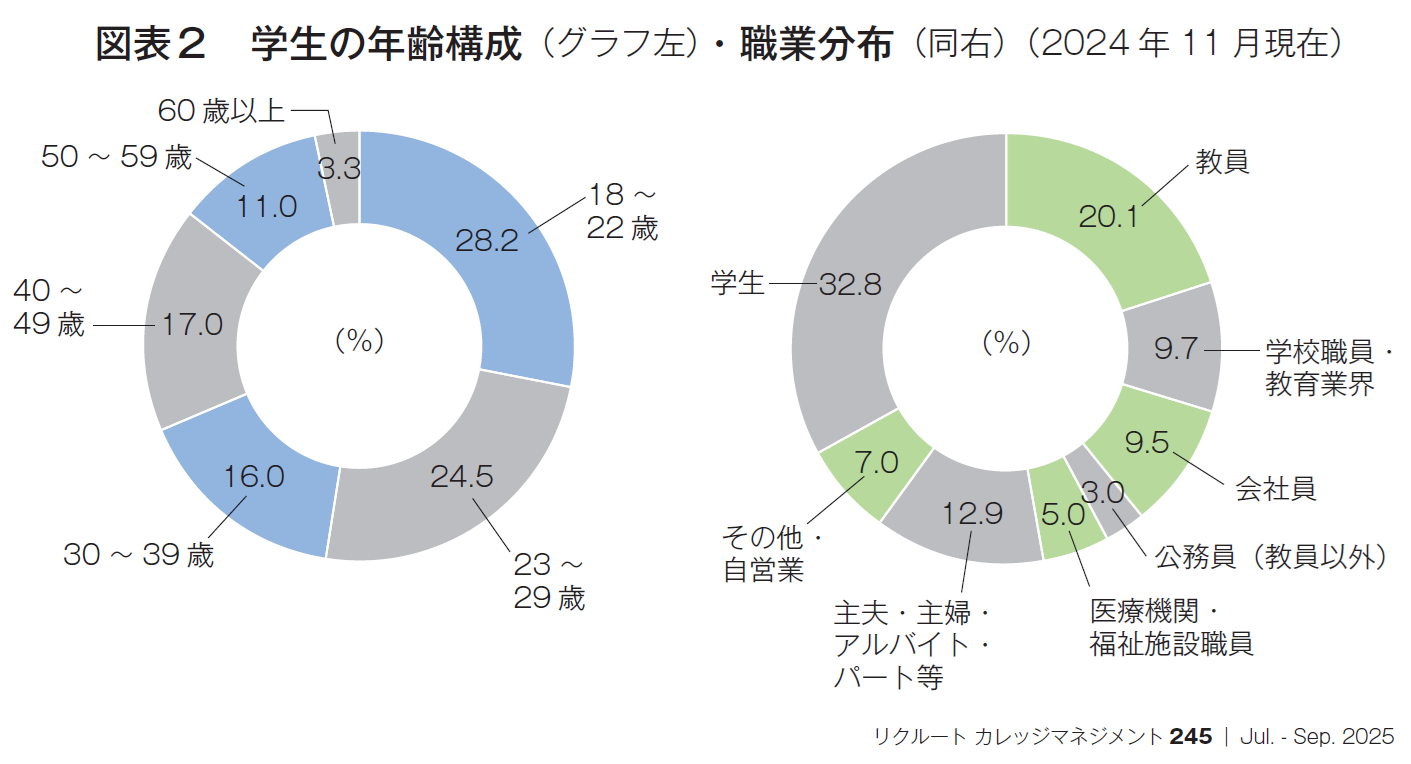

星槎大学の開設は2004年。現在では18歳から91歳まで5217名が学ぶ(2024年5月1日時点。科目等履修生を含む)。学生の約2/3が社会人であり、教員・学校職員といった現役の教育関係者が多いのが特徴だ(図表2)。

「星槎大学の原点の一つには、発達障害の方々を理解し、学校現場できちんと支援できる教員を養成したいという創設者・宮澤保夫の思いがあります。ですから開学当初から、発達障害の学生さんのみならず、学生一人ひとりの様々な学修上の困りごとを解消し、充実した学びを支えていこうと取り組んできました」(千田氏)。

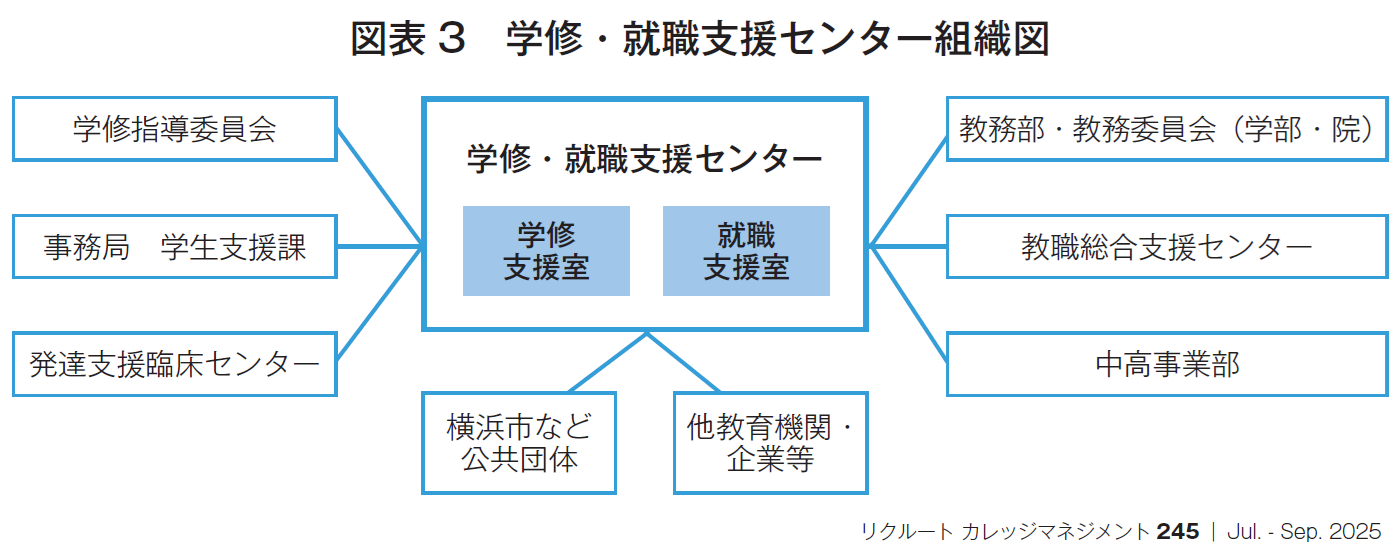

「もう何でもかんでもやっていた」という。しかし、それでは個々の教職員の負担も大きく、持続可能とは言えない。そこで学修・就職支援センターは、前身の組織以来、個々の学生の相談への対応に加え、関係機関の調整を担ってきた。

「このセンターは、星槎大学が大事にする『3つの約束』…<人を認める><排除しない><仲間をつくる>を実行する組織。だから、合理的配慮がクローズアップされたとき、これは良い機会だと考えました。色んな学びへの困難を持った方への配慮というのは、障害がない学生にとっても学びやすさにつながります。合理的配慮は、ユニバーサルな取り組みなんです。

例えばウェブ講義で休憩に入るとき、私は必ず口頭に加えて全学生にチャットを発信し、『何時何分まで休憩です』と文字情報を加えます。聴覚障害の学生さん以外でも、聞き逃してしまった学生さんがいる可能性がある。ディスカッションの際は、誰もが安心して積極的に交流できるよう事前に情報を集め、グルーピングを考えます。そうすれば、終わった後の表情が全然違う。皆の学びにプラスになっているのです」(千田氏)。

確かに筆者の場合も、弱視の学生さんに配慮して手を入れた授業資料は、一般の学生からも分かりやすいと評価された。「面倒に感じる必要なんてないんですよ」(千田氏)。

今後はどのような展開を考えているのか。

「サポートブックや研修内容は毎年アップデートしていますが、今後も、教職員が抵抗なくできる配慮のあり方を追求していきたいと思います。別途議論されていますが、生成AIの活用も考えられるでしょう。

学生に『星槎なら学べる』と思ってもらえることは大学にとって大きな強み。まだまだ道半ばですが、将来的には星槎大学を社会の資源として広く活用してもらえるようにしていきたい。それは、大学の持続可能性に直結すると考えます」(千田氏)。

(文/乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員[社会人領域])