【Interview】「世の中から卒業をなくす」ミッションのもと 広くオンライン教育を展開/株式会社Schoo 代表取締役社長CEO 森 健志郎

eラーニングは教育機関でない企業が提供する教育コンテンツ・研修等、リスキリングの領域でも市場が形成されている。

株式会社矢野経済研究所の「eラーニング市場に関する調査(2024年)」(2024年4月11日発表)によれば、

2023年度の国内e ラーニング市場規模は、提供事業者売上高ベースで3690億円。

内訳は、法人向け(企業・団体内個人を含む)のBtoB市場が1140億円(前年度比6.0%増)、

個人向けのBtoC市場が2550億円(同3.8%減)となっている。

本稿では、企業のeラーニング市場ではどのようなプレイヤーが事業展開しているのかについて、

事業者インタビューをもとにご紹介したい。

圧倒的な講座数と質を競合優位性として事業を拡大

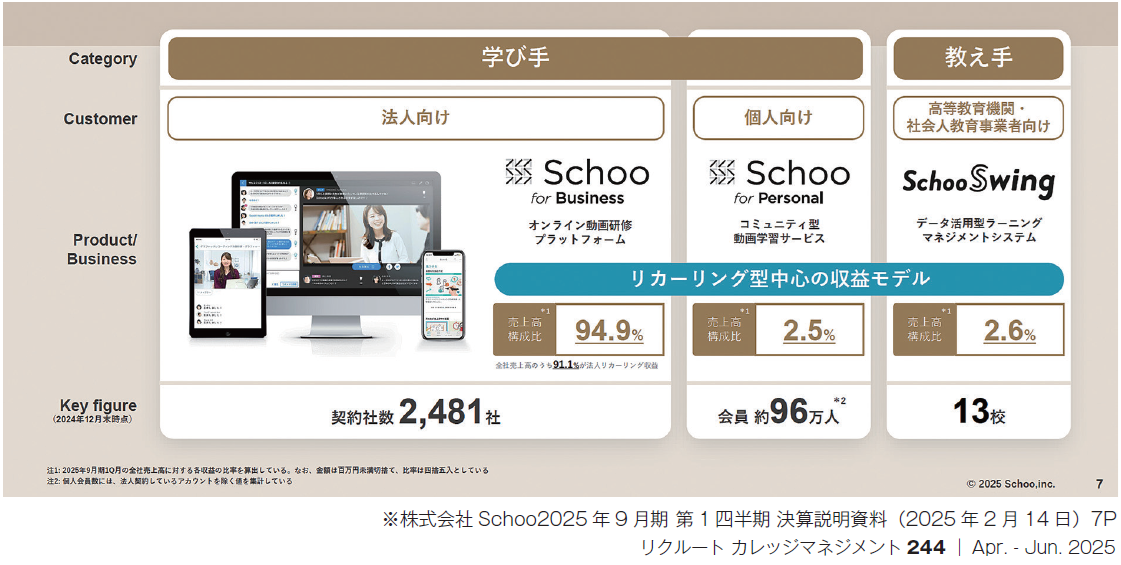

スクーは2011年に「世の中から卒業をなくす」というミッションを掲げて創業し、リカレント・リスキリングを主戦場に、BtoCのオンライン教育を展開してきました。2015年には法人向けサービスをローンチし、中小企業を中心に「会社で最初に導入するオンライン研修」という位置づけを担ってきました。現在は日本を代表するような大手企業での導入も増え、法人向けリカーリングビジネスが売上の9割を占め、収益の柱となっています。

社会人領域の教育は、自分がどういうキャリアを作りたいのかによって学ぶことの目的もニーズも多様で、パッケージ化された商品が向いていません。こうした事情から、業界内でも対象ごとにサービス提供者が分散する傾向があります。そのため弊社はまずどのようなニーズにも対応できるよう、コンテンツ量を担保することを優先しました。現在オンラインで提供できる講座数は9000を超えています。また、創業当時からコンテンツ制作やどういう作り方なら反応が良いか等の分析等について、内製化によるクオリティーの担保にはこだわってきました。こうした他社が真似できないコンテンツの質と量、それを組み合わせて提供するプロダクト、カスタマーサクセスの3つを競合優位性として成長してきた経緯があります。2020年のコロナ禍以降は大企業や教育機関等とのお取引や連携も増え、2024年10月には東証グロース市場への上場も果たしました。

変化の潮目を見極める

現在展開するプロダクトは3つありますが(図)、前提として「オンライン・テクノロジーは、時間軸は読めないが必ず社会で活用されていくだろう」という読みがありました。変化がいつ・どこで・どのように起こるかまでは正確には読めませんから、いざ変化が起こったときにそれを見逃さず、すぐアクセルを踏めるように、様々な展開を行ってきました。そうした活動の中でユーザーの声を聞く機会も多く、当然商品開発にニーズは盛り込みますが、それありきではないということです。弊社が展開しているのはインターネットによる教育サービスですが、事業として目指しているのは「インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革」であり、「個人が学び続ける社会の構築」です。それがミッションである「世の中から卒業をなくす」を実現するということです。社会の変化に先んじた視点を持つ努力を怠らないのはもちろんのこと、特にDXのようなパラダイムシフトが起こるときは、1社だけではなく、市場における主要プレイヤーが足並みを揃え、次々と「ひっくり返って」いく必要がある。そうしたタイミングを逃さずお手伝いができるように経営を行ってきました。

続けてきたからこその感覚として、昔は教育や研修は対面がメインでeラーニングは補助的という認識だったのが、ここ5年で対等なものになりつつあると感じます。いずれそうなるだろうと読んではいましたが、コロナがそれを加速しました。弊社はオンライン専業なので、非常に普及させやすくなりました。

地域創生の核に学びを据える

これからの軸足として、「既存のやり方では届かない地域の人々がオンラインとリアルのどういうバランスで動くのか」を模索するため、鹿児島県日置市と連携協定を締結し、実証実験を行っています。

弊社が提供するようなSaaSサービスを使う会社や利用者の多くは都市部在住で、地方にはなかなか届きません。「世の中から卒業をなくす」ために、地方でも使っていただけるあり方を模索したいと思っています。競争前提で企業や個人が集う都市部と違い、地方は共存前提で経済圏が成り立っています。このテーマならこの会社、この内容ならあの会社、といった具合に役割分担が決まっていることが多く、成長しないと淘汰されることが少ない。そうした安定・停滞した社会では、情報を活用して新たな価値を作る動きが起きにくいのは道理です。そうした情報活用力に大きな差がある場に、都市型のやり方を持ち込んでもうまくいきません。ではどうすればよいのかの解像度を上げるため、実証実験をしているわけです。

一方で少子高齢化や人口減少に苦しむ自治体でも、人口そのものを増やす動きだけでなく、既にいる個人の生産性向上を模索して学びを求めているケースがある。日置市ではそうした意向とも合致し、地方におけるリスキリングモデル構築の動きにつながっています。現在日置市では、学びたい個人をグルーピングしたうえで、現地の会社オフィスを借りて受講生はリアルの場に集い、講師は東京から遠隔配信する形で講座を実施する等、リアルとオンラインの組み合せの最適解も含めて模索・検証を行っています。オンラインだけ、リアルだけということではなく、求められるのは「目的を達成するためにフラットにどう混ぜるか」という視点です。

また、今や映像でも文字情報でも、人の存在を感じられるほうが受講者のエンゲージメントは上がるというのが一般的な解なのに、教育だけがそうなっていないように感じます。提供者都合の一方的なオンデマンド配信ではなく、双方向コミュニケーションを前提にオンラインを活用することで、学びきっかけのコミュニティーがどんどん生まれる。通信教育と通学教育の境界はもっと曖昧で良いと思います。

(文/鹿島 梓)

【印刷用記事】

「世の中から卒業をなくす」ミッションのもと 広くオンライン教育を展開/株式会社Schoo 代表取締役社長CEO 森 健志郎