学ぶと働くをつなぐ[47]地域密着で学生の成長をしっかりと支援/富山国際大学

「国際と情報」を柱とした「地域密着」が特徴

富山国際大学では、大学名にもある「国際」と「情報」の2つを教育の柱としている。高木利久学長は「英語に限らないコミュニケーション力、あるいは異文化理解。情報を使いこなす高い問題解決力。この2つをアピールしていく」と説明する。

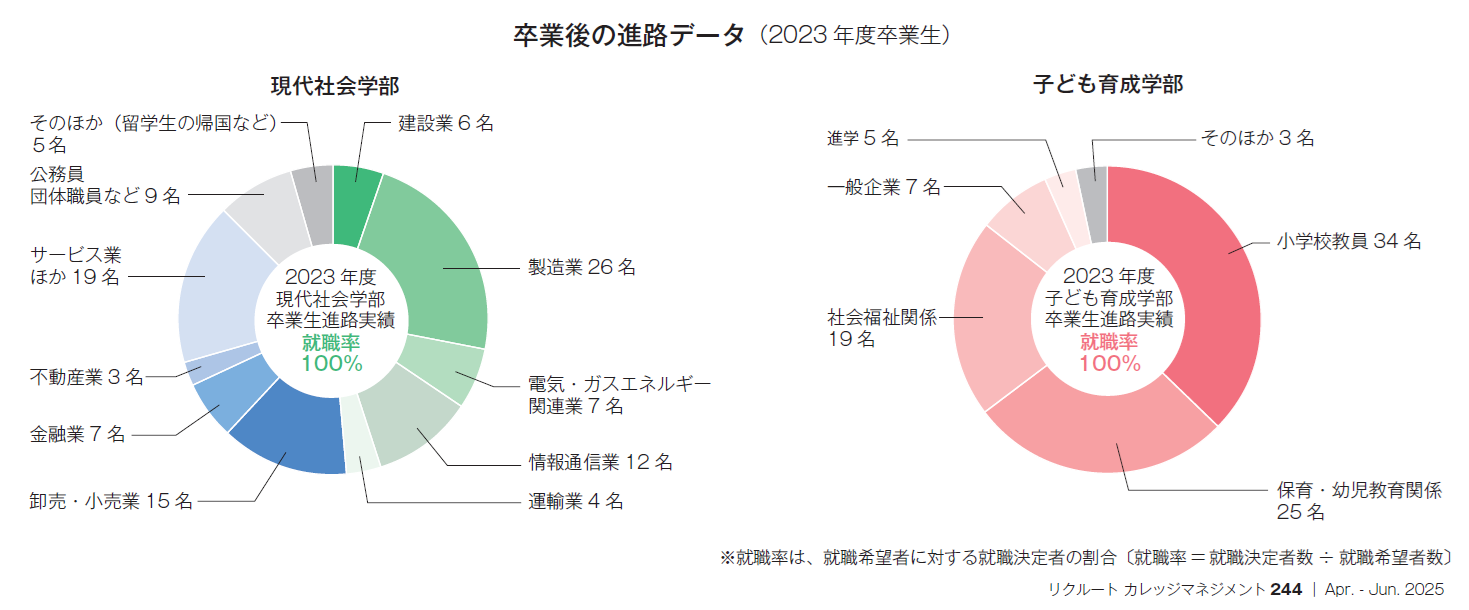

また、富山県で数少ない4年制私立大学であり、学生の9割が県内高校出身という地域密着の性格も強い。卒業後の進路も地域密着だ。小学校教員、保育士など、地元で資格を取り地元で働く性格の強い子ども育成学部だけでなく、現代社会学部もあわせて約8割が県内での就職だという。「現代社会学部の就職先は、地元・富山のサービス業、マスコミ、観光業など、非常にバリエーションに富んでいます。公務員になる者や、文系の大学でありながらIT企業に行く者も増えてきたといった動きもあります」。

学生の成長を実感する「地域づくり実習」

地域密着型の大学として、「地域で学び、地域に学び、地域で育つ」という趣旨で、地域と連携したPBLや実習型の授業を充実させている。高木学長が好例として挙げるのが、現代社会学部1年次必修の「地域づくり実習」だ。県西部の南砺市に学生が出向いて、企業、自治体、農業従事者等から課題を具体的に聞いて、それを解決するアイデアを各チーム5分程度のプレゼンにまとめ、南砺市長や南砺市の職員を前に発表会をするというもの。

「その発表を聞いてると、まだまだ足りない部分はあるものの、以前よりもだいぶしっかりしてきたなと実感しています。入学から間もない時期、高校生から大学生になる過程でのこういう教育が、学生を非常に成長させるのではないでしょうか」。

南砺市以外にも、黒部市などの自治体や地元企業との連携があり、学年が上がれば就職が視野に入るなど、それぞれのテーマに応じて、教員がさまざまな授業や活動の支援をしている。

学生に寄り添う丁寧なキャリアサポート

富山国際大学のキャリア支援センターでは、「キャリア関連授業の体系化」など7つのプログラムをキャリアサポートの「7つの柱」として充実させている。ただ高木学長は、就職率100%※となっている要因は他にあると言う。「非常に小規模な大学ですので、学生に寄り添って、非常に熱心に個別指導的なことをしていることの方がポイントではないかと思っております」。

学生に寄り添う支援には教員も参加する。1年生から4年生まで、ゼミの担当教員が、進路に限らず様々な支援に当たる。「例えば、単位が取れないとか大学に来られないとか、困っている学生をピックアップして、教職で情報共有しながらサポートします」。

就職実績を高めるために、大学としてはIRによる数字の分析より、保護者・企業の担当者・卒業生などの定性的な意見を集約することに重きを置いているとのことである。「企業の方には、学生が非常にしっかり教育されていると高い評価をいただいていますが、さらにどういうところを教育してほしいと思われているのかをお尋ねしています。例えばもう少し協調性などの人間力を磨いてほしいとか、ITのスキルが必要だとか。そういうご意見を吸い上げて、授業改善やキャリア支援に生かしています」。

就職率100%、しかも8割が県内という実績は、学生募集にも好影響だ。「『地元で就職してほしい』という保護者が多く、そのためには本学に入れるといいと考えるようです」。

ただ、県が行ったアンケートによると、富山県の高校生は「一度は県外で生活してみたい」「東京は無理でも金沢で大学生時代を過ごしてみたい」といった意識が強いという。地方の私大では定員割れが多い中、富山国際大学は例年、定員をほぼ満たしているが、競合校が金沢や首都圏の多数の大学となっているため、決して楽ではないと高木学長は言う。

学園全体のDX化と学生の基礎力養成が今後の課題

今後の課題の1つとして高木学長は、学園全体のDX化を挙げる。「教員も職員も日々大変な状況です。その改善のために教育面だけでなく、運営の省力化・効率化を図る。それによって教職員に生み出される余力は、結果的に教育面や学生指導にも振り向けられると思います」。

教育面では、就職が好調で、企業からの評価も高いことで、成果がある程度証明されているといえるだろう。しかし高木学長は、質の面でまだ課題があるという。「就職率100%ではありますが、学生が全員自分の望む企業に行けているかというと、必ずしもそうなっていない。目先の就職にとらわれるよりも、基礎学力や論理的な思考力が非常に重要で、どうやってその力をつけるのか、学長の私としては学生にも教職員にも、課題として示していかなければと思います」。

さらには「こういう言い方は少々問題かもしれませんが」と断りつつ、「大学で何を専門にするにせよ、わずか4年間で学べることはそう多くありません」と言い、そうした「専門性」が人工知能にとってかわられる可能性を指摘する。「どんなに人工知能が発達しても、論理的な思考や意欲は重要で、それを人間的な魅力も含めて育てていくことが必要だと思います。学外の実習、卒業研究などを通じて、様々な現実の課題に触れる中で物事をきちんと調べ、情報を集め、ある種の文章を書く。これまでもしてきたそういう基本的な訓練を、さらに強化していきたいと思っています」。

(文/松村直樹 リアセックキャリア総合研究所)